Es sind Momente, in denen die dünne Decke der politischen Zivilisation zerreißt. Momente, die einen unverstellten Blick freigeben auf eine Verrohung, die sich tief in den Strukturen der amerikanischen Politik festgesetzt hat. Wir sprechen nicht von hitzigen Debatten im Kongress. Wir sprechen von rassistischen Vergleichen von Schwarzen mit „Affen“ und „Wassermelonen-Leuten“. Von Fantasien über Gaskammern für politische Gegner. Von Morddrohungen gegen Kollegen und von Nazi-Symbolen, die auf der Brust von Senatskandidaten prangen.

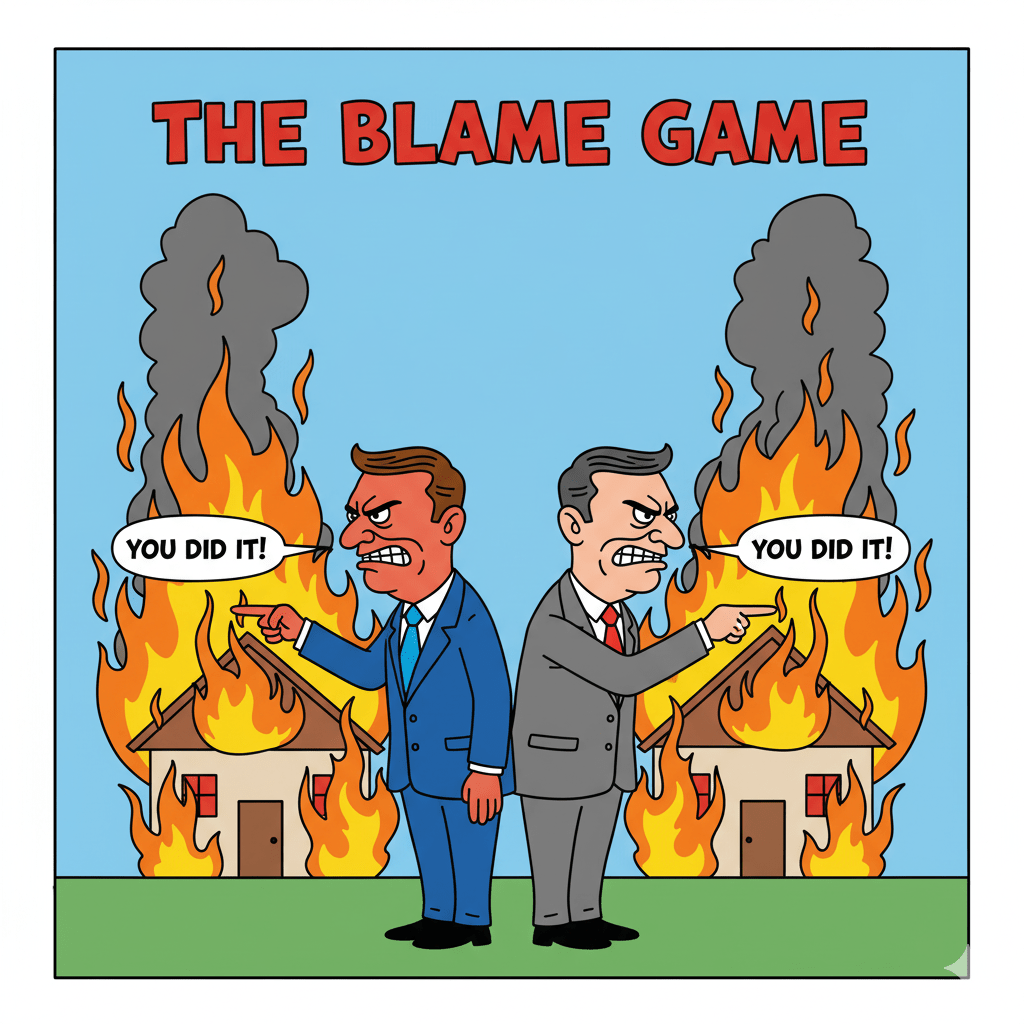

Eine Welle von Skandalen erschüttert die USA, und sie trifft nicht nur eine Seite des politischen Spektrums. Die jüngsten Enthüllungen sind ein Sittenbild einer Nation, deren politische Kultur von Zynismus und Extremismus ausgehöhlt wird. Doch das Erschreckendste ist nicht der Abgrund selbst – es ist die Reaktion darauf. Es ist das Achselzucken der einen, der kalkulierte „Whataboutism“ der anderen und die strategische Verharmlosung durch jene, die es besser wissen müssten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Blick in den Abgrund: Rassismus, Gewalt und „Nazi-Streaks“

Im Zentrum des aktuellen Bebens stehen die Jungen Republikaner (YR). Geleakte Telegram-Chats, Tausende Seiten lang, offenbaren eine Gedankenwelt, die man bestenfalls als rechtsextrem bezeichnen muss. Mitglieder und Führungspersonal der YR-Gruppen in New York, Kansas und anderen Staaten tauschten über Monate hinweg rassistische, antisemitische und homophobe Beleidigungen aus. Man scherzte über Gaskammern, lobte Hitler und sprach davon, politische Gegner zu vergewaltigen. Dies sind keine „College-Kids“, wie es später verharmlosend hieß. Es handelt sich um Parteikader, um Mitarbeiter von Abgeordneten, um die vermeintliche Zukunft der Grand Old Party. Einer von ihnen, Peter Giunta, Stabschef eines New Yorker Abgeordneten, schrieb, er „liebe Hitler“ und würde ins „Zoo gehen, wenn ich Affen Ball spielen sehen wollte“, als er auf ein NBA-Spiel angesprochen wurde.

Fast zeitgleich implodierte die Nominierung von Paul Ingrassia, Donald Trumps Kandidat für das einflussreiche Office of Special Counsel. Auch hier brachten ihn Textnachrichten zu Fall. Ingrassia schrieb, der Martin-Luther-King-Feiertag gehöre in den „siebten Kreis der Hölle“ und er habe zeitweise eine „Nazi-Strömung“ in sich.

Doch die Demokraten können sich nicht zurücklehnen. In Virginia weigert sich der demokratische Kandidat für das Amt des Generalstaatsanwalts, Jay Jones, zurückzutreten. Er hatte 2022 in Texten fantasiert, ein republikanischer Kollege verdiene „zwei Kugeln in den Kopf“ und dessen Kinder sollten dasselbe Schicksal erleiden. In Maine kämpft der demokratische Senatskandidat Graham Platner mit der Enthüllung, dass er ein Tattoo trägt, das von der Anti-Defamation League als „Totenkopf“ identifiziert wurde – ein Symbol der Nazi-SS. Seine Erklärung, es sei ein unüberlegtes Souvenir einer betrunkenen Nacht bei den Marines, wird von ehemaligen Mitarbeitern als unglaubwürdig zurückgewiesen.

Die Doppelmoral der Empörung: Zwischen Auflösung und Achselzucken

Die entscheidende Frage ist nie der Skandal selbst, sondern die Reaktion der Institutionen. Und hier zeigt sich ein tief gespaltenes Bild – ein Ringen zwischen dem alten Anstand und der neuen, zynischen Normalität. Auf der einen Seite gab es bemerkenswert harte Konsequenzen. Die republikanische Partei in New York tat das einzig Richtige: Sie löste die Jungen Republikaner auf, entzog ihnen die Anerkennung und kündigte eine Neugründung an. Auch in Kansas wurde die YR-Gruppe aufgelöst. Mehrere Beteiligte verloren ihre Jobs in Regierungsbüros und bei Abgeordneten.

Sogar der Fall Ingrassia zeigt, dass es Grenzen gibt. Es waren nicht die Demokraten, die seine Nominierung stoppten. Es waren führende republikanische Senatoren wie John Thune und James Lankford, die dem Weißen Haus signalisierten, dass Ingrassia – aufgrund seiner extremistischen Haltung und mangelnden Qualifikation – nicht zu bestätigen sei. Sie zogen die Reißleine. Ein Rest von institutionellem Verantwortungsgefühl schien zu greifen.

Doch dieser Restanstand wird frontal attackiert von der neuen Garde der Partei, allen voran Vizepräsident JD Vance. Statt die YR-Texte unmissverständlich zu verurteilen, wählte Vance den Weg der Verharmlosung. Es handle sich um „kantige, offensive Witze“ von „Kindern“. Die Realität sei, so Vance, dass „junge Burschen dumme Dinge tun“.

Mit dieser Rhetorik verfolgt Vance eine klare Strategie: Er signalisiert der radikalen Basis, dass ihre Enthemmung toleriert wird, solange sie auf der „richtigen“ Seite steht. Und er nutzte sofort die zweite Waffe der neuen Politik: den „Whataboutism“. Vance (und andere Republikaner wie Elise Stefanik) lenkten sofort von den YR-Chats ab, indem sie auf die Texte des Demokraten Jay Jones zeigten. Dessen Gewaltfantasien seien „viel schlimmer“. Das ist die Perfektionierung einer Taktik, die moralische Standards auflöst. Sie zielt nicht darauf ab, das eigene Fehlverhalten zu entschuldigen, sondern darauf, es durch den Verweis auf den Gegner zu relativieren, bis alles in einem grauen Sumpf der gegenseitigen Schuldzuweisung versinkt.

Der Trump-Effekt: Wie die Ausnahme zur Regel wurde

Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte die Partei von Abraham Lincoln an einen Punkt gelangen, an dem ihr Vizepräsident rassistische Gaskammer-Fantasien als „kantige Witze“ abtut? Die Antwort, die viele Analysten geben, ist ein Name: Donald Trump. Trump hat in den letzten zehn Jahren nicht nur die Politik, sondern auch die kulturellen Normen Amerikas neu definiert. Er hat vorgemacht, dass man jeden Skandal aussitzen kann – von „Access Hollywood“ über die „very fine people“ in Charlottesville bis hin zu 34 strafrechtlichen Verurteilungen. Er hat die Scham aus der Politik verbannt.

Der Kolumnist David French argumentiert bestechend, dass der Trumpismus wie ein kultureller Filter wirkt: Er drängt Menschen mit Charakter und Anstand aus der Partei hinaus und zieht gleichzeitig jene an, die die Skrupellosigkeit des Anführers teilen. Trolle werden zu Meinungsführern. Radikale wie Nick Fuentes oder Tucker Carlson, deren Rhetorik sich nur marginal von den privaten YR-Chats unterscheidet, dominieren die Podcast-Charts. Der Rand ist zur Mitte geworden.

Dieser Effekt lähmt beide Parteien durch die „Logik des kleineren Übels“. Die Demokraten zögern, Jay Jones fallen zu lassen, weil die Alternative – ein von Trump unterstützter Republikaner – als die größere Bedrohung für die Demokratie wahrgenommen wird. Und auf der Rechten verteidigen Kommentatoren wie Matt Walsh die YR-Aktivisten vehement: Man dürfe nicht nach den „Regeln der Linken“ spielen. Wenn die Gegenseite (in ihren Augen) Abtreibung unterstützt, sei ein rassistischer Chat im Vergleich dazu eine Petitesse. In dieser verdrehten moralischen Kalkulation gibt es nur noch eine Sünde: die Niederlage. Die Moralität des Sieges ersetzt jede andere Ethik.

Demografie gegen Dogma: Das strategische Dilemma der Republikaner

Während sich Teile der GOP in diesem ideologischen Kulturkampf verrennen, übersehen sie eine strategische Zeitbombe. Die Analystin Gina Barr, die selbst für Trumps Kampagne gearbeitet hat, zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft der Partei. Die Midterms 2026, so Barr, werden nicht in der radikalisierten Online-Blase gewonnen, sondern in den Vorstädten. Und diese Vorstädte haben sich dramatisch verändert. Sie sind jünger und vor allem demografisch diverser als je zuvor. Von den 26 wichtigsten „Battleground“-Bezirken der Republikaner sind 17 zu mindestens 40 Prozent nicht-weiß.

Hier liegt der strategische Selbstmord der GOP: Wie, so fragt Barr, soll die Partei um hispanische, schwarze oder asiatisch-amerikanische Wähler werben, wenn ihr eigener Nachwuchs – die Jungen Republikaner – diese Gruppen intern als „Affen“ verunglimpft und ihre Identität verachtet? Die Jungen Republikaner in ihrer jetzigen Form sind nicht die Zukunft der Partei. Sie sind das größte Hindernis für eine mehrheitsfähige Zukunft. Sie verstehen, um eine Metapher von Sun Tzu zu nutzen, das „Terrain“ nicht, auf dem die Schlacht geschlagen wird. Sie beleidigen die Wähler, die sie zum Sieg brauchen.

Die Verrohung als neue Normalität?

Die Hoffnung der gemäßigten Republikaner, man könne die YR-Organisationen einfach „neu gründen“ und mit frischem Personal besetzen, wirkt angesichts der tiefen ideologischen Verankerung dieses Hasses naiv. Die Chats sind kein Ausrutscher, sie sind ein Symptom. Die eigentliche Tragödie, wie David French warnt, ist die langfristige Wirkung auf die nächste Generation. Die jüngsten Mitglieder der „Generation Z“ haben keine politische Erinnerung an eine Zeit vor Trump. Sie wachsen in einer Ära auf, in der Jan. 6, die Unruhen von 2020 und die tägliche Dosis Online-Vitriol die Normalität definieren. Sie lernen, dass politische Gewalt eine Option und Anstand eine Schwäche ist.

Wenn die etablierten Parteien – gefangen in ihrer Logik des „kleineren Übels“ und ihrem Zwang zum „Whataboutism“ – diese Verrohung weiter tolerieren oder gar strategisch nutzen, zersetzen sie genau die demokratische Kultur, die sie zu verteidigen vorgeben. Was bleibt, ist eine enthemmte Republik, die ihren moralischen Kompass verloren hat.