In den Straßen von Portland und Chicago, inmitten von Tränengasschwaden und dem martialischen Aufmarsch von Bundesbeamten, vollzieht sich derzeit mehr als nur ein Konflikt um Recht und Ordnung. Es ist ein fundamentaler Stresstest für das amerikanische Verfassungsgefüge, eine Auseinandersetzung um die Seele des Föderalismus. Die Entsendung der Nationalgarde in von Demokraten regierte Städte durch die Regierung von Präsident Donald Trump ist keine bloße Maßnahme zur Sicherung von Bundeseigentum. Sie ist vielmehr der Ausdruck einer politischen Strategie, die auf Konfrontation statt auf Kooperation setzt und die Grenzen der präsidentiellen Macht gezielt auslotet. Was wir beobachten, ist der Versuch, durch die bewusste Fabrikation von Krisenherden die verfassungsmäßige Balance zwischen Bund und Einzelstaaten zu verschieben. Die Justiz mag sich vorerst als fragiles Korrektiv erweisen, doch die Gefahr einer dauerhaften Normalisierung militärischer Einsätze im Inneren zur Lösung politischer Konflikte ist real und würde das Wesen der amerikanischen Republik nachhaltig verändern.

Die Fiktion der Anarchie

Die Legitimation für derart drastische Eingriffe in die einzelstaatliche Souveränität stützt sich auf eine sorgfältig konstruierte Erzählung von Chaos und Gesetzlosigkeit. Präsident Trump und sein Apparat zeichnen das Bild „kriegsähnlicher Zustände“ und eines drohenden Aufruhrs, dem die lokalen Behörden angeblich nicht mehr gewachsen oder willens seien, Herr zu werden. Doch diese Darstellung zerfällt bei genauerer Betrachtung der Faktenlage, wie sie von lokalen Beamten und sogar in Gerichtsakten dokumentiert wird. Im Fall von Portland, Oregon, lieferten die Anwälte des Bundesstaates substantielle Beweise dafür, dass die Proteste vor der dortigen Zentrale der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in den Wochen und Tagen vor der präsidentialen Interventionsdrohung signifikant an Intensität verloren hatten. Aufzeichnungen der städtischen Polizei belegen, dass die Demonstrationen überschaubar waren und die ICE-Mitarbeiter selbst wochenlang keinen Bedarf an externer Hilfe meldeten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Es entsteht der paradoxe, aber belegte Eindruck, dass nicht die Proteste selbst, sondern erst die Ankündigung der Entsendung von Bundestruppen die Lage eskalieren ließ. Eine Bundesrichterin, nota bene von Trump selbst ernannt, kam zu dem Schluss, die Entscheidung des Präsidenten sei faktisch „von der Realität losgelöst“ und nicht in gutem Glauben konzipiert worden. Hier offenbart sich ein zynisches Muster: Eine Krise wird erst herbeigeredet und dann durch die eigene Intervention gezielt befeuert, um das eigene Handeln als notwendig erscheinen zu lassen. Der Schutz von Bundeseigentum wird zum Vorwand für einen politisch motivierten Feldzug gegen unliebsame, da demokratisch regierte, Städte.

Der Griff nach der Nationalgarde

Im Zentrum des verfassungsrechtlichen Konflikts steht die umstrittene Föderalisierung der Nationalgarde. Traditionell untersteht diese Reserveeinheit dem Kommando der Gouverneure und wird nur bei Naturkatastrophen oder schweren Unruhen im Inneren eingesetzt. Der Präsident kann das Kommando zwar in Kriegszeiten oder nationalen Notständen übernehmen, doch die Auslegung dessen, was einen solchen Notstand darstellt, wird von der Trump-Administration exzessiv gedehnt. Die Gouverneure von Illinois, Oregon und Kalifornien sehen in der Übernahme ihrer Truppen einen beispiellosen Eingriff in die Souveränität ihrer Bundesstaaten und einen Bruch der Verfassung, insbesondere des 10. Zusatzartikels, der den Staaten die Kontrolle über ihre Garden zusichert.

Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, sprach von einem „Ultimatum“ des Pentagons – er solle die Truppen selbst mobilisieren, oder der Präsident werde es gegen seinen Willen tun. Dies ist mehr als ein reiner Kompetenzstreit; es ist eine Machtdemonstration, die das föderale Prinzip der geteilten Souveränität fundamental infrage stellt. Die Bundesregierung argumentiert, die Proteste stellten eine Rebellion dar – eine Definition, die so weit gefasst wird, dass sie potenziell jeden politischen Dissens umfassen könnte. Gleichzeitig werfen die Staaten die Frage auf, ob hier nicht der Posse Comitatus Act verletzt wird, ein Bundesgesetz, das den Einsatz des Militärs für polizeiliche Aufgaben im Inland strikt verbietet. In Los Angeles kam ein Bundesrichter bereits zu dem Schluss, dass die Administration dieses Gesetz gebrochen habe, auch wenn die Umsetzung seines Urteils noch aufgeschoben ist.

Justiz als letztes Korrektiv

In dieser angespannten Lage fällt den Bundesgerichten die entscheidende Rolle als Kontrollinstanz der Exekutive zu. Sie erweisen sich als die letzte Verteidigungslinie der verfassungsmäßigen Ordnung. Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung der Bundesrichterin Karin Immergut in Portland, die eine von Präsident Trump angeordnete Truppenentsendung vorläufig blockierte. Ihre richterliche Unabhängigkeit gewinnt dadurch an Gewicht, dass sie selbst einst vom amtierenden Präsidenten für ihr Amt nominiert wurde. Ihre Urteilsbegründung ist eine scharfe Zurechtweisung der exekutiven Selbstherrlichkeit. Sie stellt unmissverständlich klar, dass die USA eine „Nation des Verfassungsrechts, nicht des Kriegsrechts“ seien und dass die Deferenz gegenüber dem Präsidenten nicht bedeute, „die Fakten vor Ort zu ignorieren“.

Indem das Gericht die Argumentation der Regierung, es liege eine Rebellion vor, als unbelegt zurückwies und stattdessen von „sporadischer Gewalt“ sprach, die keinen organisierten Umsturzversuch darstelle, entzog es der militärischen Intervention die rechtliche Grundlage. Diese richterliche Intervention hatte einen unmittelbar deeskalierenden Effekt, ganz im Gegensatz zum Vorgehen der Bundesregierung. Sie zeigt, dass das System der „Checks and Balances“ noch funktioniert. Gleichwohl ist der richterliche Stopp nur temporär. Die Regierung hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Kampf um die Deutungshoheit über die Verfassung ist damit keineswegs entschieden, sondern lediglich in eine neue Phase getreten.

Ein Kalkül der Eskalation

Vergleicht man die Entwicklungen in Portland, Chicago und dem bereits früher betroffenen Los Angeles, tritt ein klares strategisches Muster zutage. Die Interventionen konzentrieren sich auf Metropolen, die von politischen Gegnern regiert werden. Während in Portland eine juristische Auseinandersetzung die physische Ankunft der Nationalgarde vorerst verhinderte, eskalierte die Lage in Chicago auf eine neue, gefährlichere Stufe. Dort sind es nicht nur Pläne zur Truppenentsendung, sondern bereits massive Einsätze von Bundesagenten von ICE und der Grenzpolizei, die das Klima anheizen. Berichte über den Einsatz von Tränengas in Wohnvierteln, die Festnahme einer Stadträtin und die Schießerei auf eine Frau durch Bundesbeamte zeichnen das Bild einer Besatzungsmacht, nicht einer Ordnungsmacht.

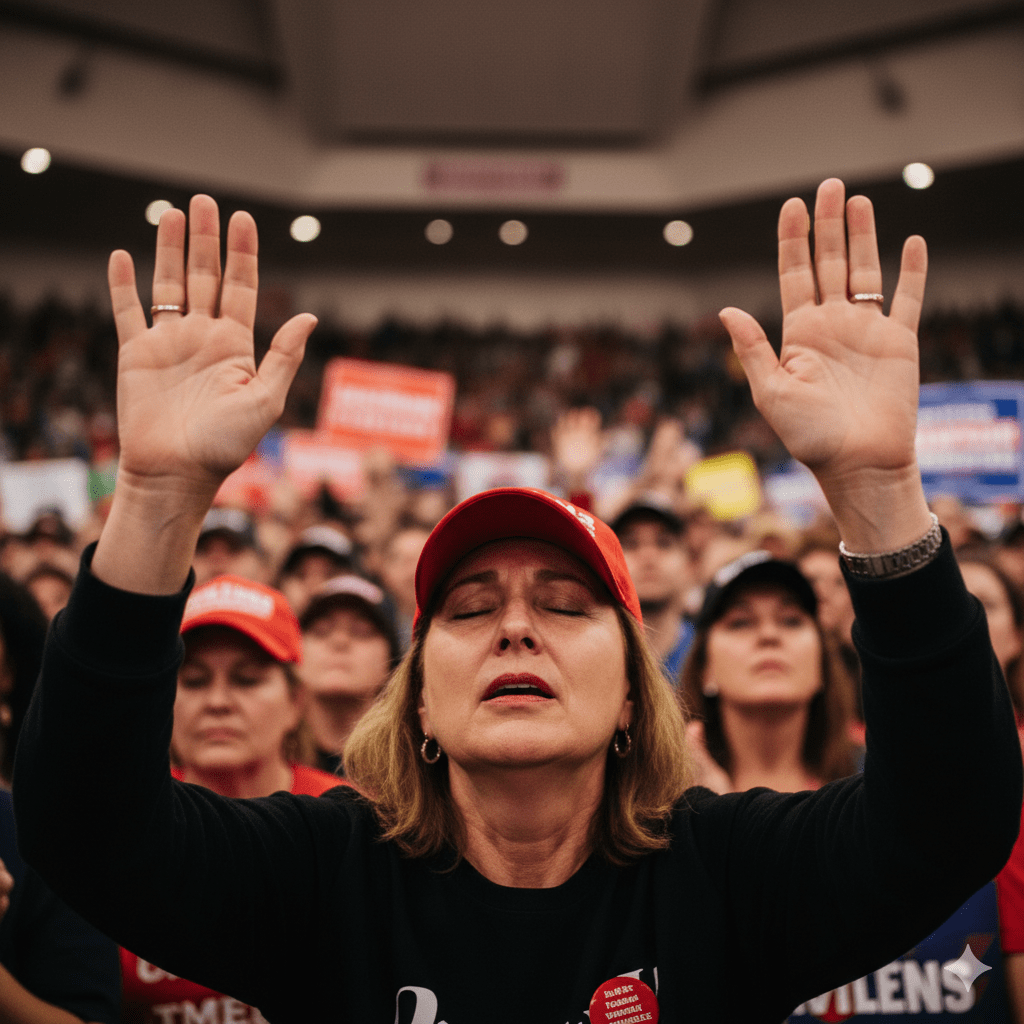

Anwohner, selbst US-Bürger, berichten von einem Klima der Angst und dem Gefühl, aufgrund ihrer Hautfarbe zur Zielscheibe zu werden. Die Taktiken der Bundesbeamten werden von Gouverneur Pritzker als „unmenschlich“ und als „beispiellose Eskalation der Aggression“ gegen die eigene Bevölkerung beschrieben. Es ist offensichtlich, dass diese Einsätze nicht der Deeskalation dienen. Im Gegenteil, sie scheinen darauf ausgelegt zu sein, Konfrontationen zu provozieren. Das politische Kalkül dahinter ist transparent: Die erzeugten Bilder von Unruhen und einem starken Staat, der durchgreift, sollen eine bestimmte Wählerbasis mobilisieren und politische Rivalen als schwach und unfähig zur Aufrechterhaltung der Ordnung diffamieren. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, bei dem die Sicherheit der Bürger und der soziale Frieden dem kurzfristigen politischen Gewinn geopfert werden.

Die Gefahr der neuen Normalität

Jenseits der tagespolitischen Auseinandersetzungen und der juristischen Scharmützel lauert eine tiefgreifendere, langfristige Gefahr: die schleichende Normalisierung des Einsatzes von Militär und paramilitärisch agierenden Bundeskräften zur Lösung innenpolitischer Konflikte. Jeder Einsatz, der ohne entschiedenen und erfolgreichen Widerstand hingenommen wird, schafft einen Präzedenzfall für die Zukunft. Er senkt die Hemmschwelle für kommende Regierungen, in ähnlichen Situationen auf das gleiche Instrumentarium zurückzugreifen. Die traditionell scharfe Trennung zwischen militärischer Gewalt für äußere Feinde und polizeilicher Arbeit für die innere Sicherheit – ein Grundpfeiler liberaler Demokratien – droht zu erodieren.

Der aktuelle Konflikt ist daher mehr als eine Episode in der polarisierten Landschaft der amerikanischen Politik. Er ist ein Wendepunkt, an dem sich entscheidet, ob das föderale Gleichgewicht als ein System geteilter und sich gegenseitig kontrollierender Macht erhalten bleibt oder ob es einer schleichenden Zentralisierung autoritären Musters weicht. Die Gouverneure und Bürgermeister, die sich juristisch und medial zur Wehr setzen, verteidigen nicht nur die Rechte ihrer Bundesstaaten, sondern ein fundamentales Prinzip der amerikanischen Verfassung. Die entscheidende Frage bleibt, ob der juristische Schutzwall standhält und ob die Öffentlichkeit die langfristigen Konsequenzen dieser Machtverschiebung erkennt. Geschieht dies nicht, könnte der fabrizierte Ausnahmezustand von heute zur beklemmenden Normalität von morgen werden – mit unabsehbaren Folgen für die Freiheit und die Stabilität der gesamten Nation.