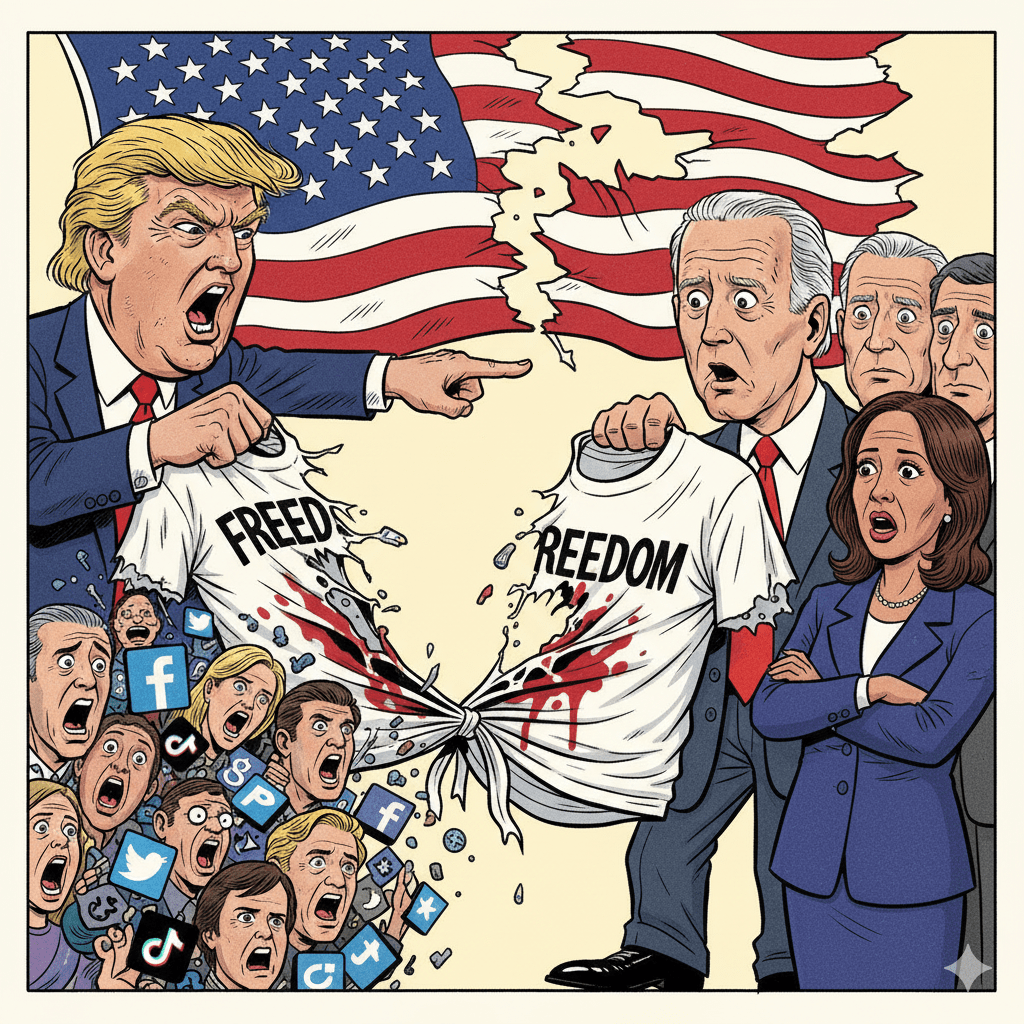

Ein Schuss, nicht mehr als ein trockener, scharfer Knall, zerreißt die spätsommerliche Nachmittagssonne über dem Campus der Utah Valley University. Für einen Moment hält die Welt den Atem an. Unter einem weißen Zelt mit der Aufschrift „American Comeback“ sitzt Charlie Kirk, das 31-jährige Wunderkind der konservativen Bewegung, das Gesicht einer ganzen Generation von Trump-Anhängern. Er hat gerade eine Frage zur Verbindung zwischen Transgender-Personen und Amokläufen beantwortet, eine jener zugespitzten Provokationen, die sein Markenzeichen sind. Dann trifft ihn die Kugel aus der Distanz in den Nacken. Blut strömt auf sein weißes T-Shirt, auf dem das Wort „Freedom“ prangt. Chaos bricht aus. Wenig später ist Charlie Kirk tot.

Der Mord an diesem jungen, charismatischen und zutiefst polarisierenden Aktivisten ist mehr als eine persönliche Tragödie oder ein weiterer Eintrag in der langen, blutigen Chronik politischer Gewalt in den USA. Er ist ein brutaler diagnostischer Eingriff am Herzen einer scheinbar unheilbar kranken Demokratie. Die Stunden nach dem Attentat legen mit erschreckender Klarheit offen, was passiert, wenn die grundlegenden Mechanismen einer Gesellschaft versagen: wenn gemeinsames Entsetzen durch tribalen Hass ersetzt wird, wenn die Suche nach Wahrheit in einem Tsunami aus Desinformation ertrinkt und wenn der Tod eines Menschen augenblicklich zur Waffe im politischen Grabenkrieg wird. Die Ermordung Charlie Kirks ist der furchtbare Beweis für eine These, die viele lange nur flüsterten: Ein Land, das nicht mehr gemeinsam trauern kann, hat vielleicht bereits verlernt, gemeinsam zu leben.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Stunde Null: Der Schock, der keiner war

In einer gesunden politischen Kultur hätte dieser Moment ein Innehalten erzwingen können. Ein gemeinsamer Schock, der über die Gräben hinweg eine Brücke der Menschlichkeit schlägt. Doch in den Vereinigten Staaten des Jahres 2025 ist dieser Mechanismus außer Kraft gesetzt. Die Phase der Stille währt nur Minuten, dann setzt eine ohrenbetäubende Kakofonie aus Schuldzuweisungen und politischer Instrumentalisierung ein.

An vorderster Front steht Präsident Donald Trump. Sein anfänglicher Schock weicht schnell einer kalten Wut. In einer Videobotschaft aus dem Oval Office, mit Flaggen, die landesweit auf halbmast wehen, erklärt er den Tod seines engen Verbündeten nicht nur zu einem „abscheulichen Attentat“, sondern zur direkten Folge der Rhetorik der „radikalen Linken“. Jahrelang, so Trump, hätten sie „wunderbare Amerikaner wie Charlie mit Nazis“ verglichen. Diese „Dämonisierung“ sei unmittelbar für den Terrorismus verantwortlich, den das Land erlebe. Es ist eine strategisch brillante, aber zynische Meisterleistung: Der Tod Kirks wird umgedeutet vom Verbrechen eines noch unbekannten Täters zur moralischen Anklage gegen ein ganzes politisches Lager.

Auf der anderen Seite des Spektrums ist die Reaktion gespalten. Führende Demokraten wie Joe Biden und Barack Obama verurteilen die Gewalt unmissverständlich und sprechen der Familie ihr Beileid aus. Ihre Botschaft ist klar: Politische Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Doch selbst in diesen Beileidsbekundungen schwingt eine gewisse Hilflosigkeit mit. Andere, wie der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, können nicht umhin, die Verurteilung der Tat mit einem Hinweis auf Trumps eigene aufhetzende Rhetorik zu verbinden. Und in den sozialen Medien entlädt sich eine Welle aus Schadenfreude und Verachtung, in der Kirks eigene radikale Ansichten über Waffenrechte zitiert und sein Tod als eine Art makabre Ironie gefeiert wird.

Was hier sichtbar wird, ist die totale Zerstörung eines gemeinsamen Raums für öffentliche Trauer. Jedes Ereignis wird sofort durch den Filter der eigenen politischen Identität interpretiert und als Munition für den Kampf gegen den Gegner verwendet. Das Informationsvakuum über den Täter und sein Motiv wird dabei nicht als Grund zur Zurückhaltung, sondern als Einladung zur Spekulation verstanden. Rechte Kommentatoren wie Steve Bannon zögern nicht, von einem „Kriegsopfer“ zu sprechen. Die USA befänden sich im Krieg, und Kirk sei auf dem „Schlachtfeld des politischen Kampfes“ gefallen. Diese Rahmung dient einem klaren Ziel: die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren und den Tod als Beweis für die existenzielle Bedrohung durch den politischen Feind zu inszenieren.

Im Echoraum des Hasses: Wenn Lügen schneller sind als die Wahrheit

Während die politische Elite um die Deutungshoheit ringt, tobt auf den digitalen Plattformen ein ganz anderer, noch unkontrollierbarerer Krieg – der Krieg um die Fakten. Die Ermordung Charlie Kirks wird zum Lehrstück für den Zerfall der Informationsordnung im 21. Jahrhundert. Wenige Stunden nach der Tat zirkuliert das Foto eines Mannes im Netz: Michael Mallinson, ein 77-jähriger pensionierter Banker aus Toronto, Kanada. Ein gefälschter Account auf der Plattform X, der sich als lokaler Nachrichtensender ausgibt, identifiziert ihn fälschlicherweise als den Schützen und registrierten Demokraten aus Utah.

Die Lüge verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Tausende Posts wiederholen die Behauptung, einige erreichen Millionen von Nutzern. Selbst Grok, der KI-Chatbot von Elon Musks Unternehmen xAI, übernimmt die Falschinformation und präsentiert sie seinen Nutzern als Fakt. Für Michael Mallinson beginnt ein Albtraum. Er erhält Hassnachrichten, wird als „Barbar“ beschimpft und muss seine Social-Media-Präsenz löschen, um sich und seine Familie zu schützen. Seine Geschichte ist die eines unschuldigen Mannes, der von den erbarmungslosen Mechanismen einer auf Empörung und Werbeeinnahmen getrimmten Aufmerksamkeitsökonomie zermahlen wird.

Gleichzeitig werden die expliziten Videos des Attentats ungefiltert und millionenfach geteilt. Der Moment des Todes wird zur viralen Sensation, losgelöst von seiner menschlichen Tragödie. Es entsteht ein ethisches Dilemma: Einerseits besteht ein öffentliches Interesse am Tathergang, andererseits wird die Würde des Opfers verletzt und die Gesellschaft durch die ständige Konfrontation mit brutaler Gewalt desensibilisiert. Die Plattformen scheinen machtlos oder unwillig, die Verbreitung effektiv zu stoppen. Diese fragmentierte Medienrealität, ein Nebeneinander von seriösem Journalismus und ungezügelter Desinformation, schafft eine Atmosphäre, in der jede Wahrheit verhandelbar erscheint und das Vertrauen in Institutionen erodiert.

Der Provokateur als Prophet: Charlie Kirks umstrittenes Erbe

Um die Wucht der Reaktionen zu verstehen, muss man die Rolle verstehen, die Charlie Kirk in der amerikanischen Rechten spielte. Er war nicht nur ein Kommentator; er war ein Architekt. Mit 18 Jahren gründete er Turning Point USA und baute die Organisation zu einer schlagkräftigen Kraft auf, die gezielt junge Menschen an High Schools und Colleges rekrutierte. Sein Talent lag in der Inszenierung. Seine Campus-Auftritte waren keine steifen Vorträge, sondern hochproduzierte Events, oft unter dem Motto „Prove Me Wrong“, bei denen er sich bewusst der Konfrontation mit liberalen Studenten stellte.

Diese Debatten waren das Herzstück seiner Marke. Sie schufen virale Momente, die ihn zu einem Star in den sozialen Medien machten und ihm Millionen von Followern bescherten. Doch hinter der Fassade des offenen Dialogs stand eine Agenda der knallharten Konfrontation. Kirk war ein Meister der provokanten, oft verletzenden Rhetorik. Er nannte George Floyd, dessen Tod eine landesweite Protestwelle auslöste, einen „Abschaum“. Er verbreitete Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie und machte sich über Diversity-Initiativen lustig, indem er öffentlich zweifelte, ob ein schwarzer Pilot allein aufgrund seiner Qualifikation im Cockpit sitze.

Diese Ambivalenz zwischen dem Anspruch auf Debatte und der Praxis der Demagogie machte ihn so erfolgreich – und so umstritten. Er bot einer Generation junger Konservativer eine Stimme, die sich von den Eliten an den Universitäten und in den Medien an den Rand gedrängt fühlte. Gleichzeitig trug seine aggressive Taktik maßgeblich zu der vergifteten Atmosphäre bei, die er selbst und seine Anhänger nun beklagen. Sein Tod hinterlässt eine gefährliche Lücke in der Bewegung, die er geschaffen hat. Wird er zum Märtyrer stilisiert, dessen Tod zu noch radikaleren Positionen inspiriert? Oder zerfällt sein Imperium ohne seine charismatische Integrationsfigur? Fest steht: Das Erbe Charlie Kirks ist untrennbar mit dem Aufstieg einer politischen Kultur verbunden, deren Opfer er am Ende selbst wurde.

Ein Riss im Fundament: Die neue Normalität politischer Gewalt

Das Attentat von Utah steht nicht isoliert da. Es fügt sich ein in eine beunruhigende Serie politischer Gewalttaten, die das Land in den letzten Jahren erschüttert haben. Die Anschläge auf Donald Trump im Sommer 2024, die Ermordung der demokratischen Politikerin Melissa Hortman und ihres Mannes im Juni 2025, der Anschlag auf den Kongressabgeordneten Steve Scalise 2017 – die Liste ist lang und parteiübergreifend. Was sich jedoch verändert zu haben scheint, ist die gesellschaftliche Reaktion. Die Ermordung Kirks kann man als potenziellen Wendepunkt beschreiben, als Übergang in eine noch gefährlichere Phase.

Experten warnen vor einer wachsenden Akzeptanz für politische Gewalt in der Bevölkerung. Das Land sei ein „Pulverfass“. Der Begriff einer „assassination culture“ macht die Runde – eine Kultur, in der der Mord an politischen Gegnern nicht mehr als undenkbarer Tabubruch, sondern als denkbare, für manche sogar wünschenswerte Option erscheint. Die Reaktionen auf Kirks Tod scheinen diese Diagnose zu bestätigen. Im Internet rufen rechte Aktivisten offen zur Rache und zum „Auslöschen der Demokraten“ auf. Der Mord wird als „Reichstagsbrand“ umgedeutet, der einen gnadenlosen Gegenschlag legitimieren soll.

Diese Entwicklung wirft fundamentale Fragen zur Sicherheit und zum Wesen der Demokratie auf. Wie kann die freie Meinungsäußerung geschützt werden, wenn polarisierende Redner um ihr Leben fürchten müssen? Die eher lockeren Sicherheitsvorkehrungen bei Kirks Veranstaltung, ohne Metalldetektoren oder Taschenkontrollen, wirken im Nachhinein naiv. Doch eine Gesellschaft, in der jede politische Debatte unter Polizeischutz stattfinden muss, hat bereits einen Teil ihrer Freiheit verloren.

Am Ende bleibt die beklemmende Erkenntnis, dass die Ermordung Charlie Kirks das Land an einen Abgrund geführt hat. Der Schuss vom 10. September 2025 hat nicht nur einen Menschen getötet. Er hat eine bereits tiefe Wunde im Körper der amerikanischen Gesellschaft weiter aufgerissen. Die entscheidende Frage, die nun unbeantwortet im Raum steht, ist nicht, wer den Abzug gedrückt hat. Sondern ob die verfeindeten Lager überhaupt noch die Kraft oder den Willen aufbringen können, diese Wunde gemeinsam zu versorgen – bevor sie die Nation endgültig zerreißt.