In den ehrwürdigen Hallen Stockholms, wo die Zeit stillzustehen scheint, wurde wieder einmal die menschliche Genialität gefeiert. Der Nobelpreis für Physik ging 2025 an drei Männer – John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis –, deren Namen außerhalb der Elfenbeintürme der Quantenphysik kaum jemandem geläufig sind. Die offizielle Begründung klingt, wie so oft, fast schläfrig-akademisch: für Experimente, die Phänomene der Quantenwelt auf eine für uns sichtbare, makroskopische Ebene hoben. Ein Triumph des Geistes, ein Sieg der reinen Neugier. Doch hinter dem feierlichen Applaus und den goldenen Medaillen verbirgt sich eine Geschichte, die an einen antiken Mythos erinnert. Es ist die Geschichte einer Büchse der Pandora, die in einem Labor in Kalifornien vor vierzig Jahren leise geöffnet wurde und deren Inhalt nun droht, die Grundfesten unserer digitalisierten Welt zu erschüttern.

Dieser Nobelpreis ist mehr als nur die späte Ehrung einer brillanten wissenschaftlichen Leistung. Er ist ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, und er reflektiert die tiefsten Risse und Widersprüche unserer Zeit: das unauflösbare Spannungsverhältnis zwischen schöpferischer Kraft und zerstörerischem Potenzial, den unheimlichen Pakt zwischen reiner Wissenschaft und der kalten Logik von Macht und Profit und die beunruhigende Ahnung, dass unser nächster großer Sprung nach vorn uns direkt an den Rand eines Abgrunds führen könnte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Geister in der Maschine: Ein physikalisches Märchen wird wahr

Um die Wucht dieser Verleihung zu verstehen, muss man eine Zeitreise in die 1980er-Jahre unternehmen, an die University of California in Berkeley. Dort, in einem Labor, das von der Hektik der aufziehenden digitalen Revolution noch unberührt war, widmeten sich Clarke und seine jungen Kollegen Devoret und Martinis einem der seltsamsten Kapitel der Physik. Sie kühlten kleine elektrische Schaltkreise aus Kupfer auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius herunter – in einen Zustand, in dem die Gesetze unserer Alltagswelt ihre Gültigkeit verlieren.

In dieser extremen Kälte beginnen Metalle, sich wie eine einzige, kollektive Wesenheit zu verhalten. Elektronen, die normalerweise wie eine chaotische Menschenmenge durch das Material drängen und durch Widerstand gebremst werden, finden sich zu Paaren zusammen, den sogenannten Cooper-Paaren. Sie beginnen einen widerstandslosen Tanz, einen supraleitenden Stromfluss. Die Forscher wollten wissen: Gehorcht dieses kollektive Verhalten, dieser „Superstrom“ aus Milliarden von Teilchen, immer noch den bizarren Regeln der Quantenmechanik?

Ihre Experimente lieferten eine spektakuläre Antwort. Sie bauten eine hauchdünne, isolierende Barriere in ihren Schaltkreis – eine Mauer, die nach den Gesetzen der klassischen Physik unüberwindbar sein sollte. Doch der Strom floss trotzdem. Die Cooper-Paare taten etwas, das nur in der Quantenwelt möglich ist: Sie „tunnelten“ durch die Barriere, als wäre sie gar nicht da. Es war, als würden Geister durch eine Wand gehen. Mehr noch, das Team wies nach, dass dieses makroskopische System Energie nicht fließend aufnehmen kann, sondern nur in diskreten, abgepackten Portionen, in Quantensprüngen. Ein Schaltkreis, den man in der Hand halten konnte, verhielt sich wie ein einzelnes, winziges Atom.

Damals war dies eine Sensation für eine Handvoll Physiker, ein Akt reiner Erkenntnis, getrieben von dem Wunsch, das Universum zu verstehen. Niemand dachte an eine praktische Anwendung, geschweige denn an eine Technologie, die Regierungen stürzen könnte. Man hatte lediglich bewiesen, dass die Gespenster der Quantenwelt nicht nur im Mikrokosmos spuken, sondern auch in unserer sichtbaren Welt zu Hause sind.

Der Pakt mit dem Teufel: Wie aus reiner Neugier ein geopolitisches Werkzeug wurde

Vierzig Jahre sind eine lange Zeit in der Wissenschaft. In diesen vier Jahrzehnten verwandelte sich die Entdeckung von Berkeley von einer akademischen Fußnote in den Heiligen Gral der Informationstechnologie. Denn was Clarke, Devoret und Martinis unwissentlich geschaffen hatten, war der Prototyp für das Herzstück einer neuen Art von Maschine: das Quantenbit, oder Qubit.

Ein klassischer Computer rechnet mit Bits, die entweder 1 oder 0 sind – an oder aus. Ein Qubit jedoch, das auf den Prinzipien des makroskopischen Quantenzustands beruht, kann beides gleichzeitig sein und unendlich viele Zustände dazwischen annehmen. Mehrere Qubits, miteinander verschränkt, erzeugen einen exponentiell wachsenden Rechenraum, der die leistungsfähigsten Supercomputer der Welt wie Taschenrechner aussehen lässt.

Diese fast unvorstellbare Rechenleistung weckte die Begierde der neuen Götter unseres Zeitalters: Tech-Konzerne wie Google und IBM sowie die im Verborgenen operierenden Geheimdienste der Weltmächte. Plötzlich flossen Milliarden in die Forschung. Das Wettrennen um den ersten funktionierenden Quantencomputer hatte begonnen. Die Pioniere von einst wurden zu Schlüsselfiguren in diesem neuen, kalten Krieg der Algorithmen. John Martinis wurde zum Mastermind von Googles Quanten-Programm und demonstrierte 2019 medienwirksam die „Quantenüberlegenheit“ seines „Sycamore“-Prozessors. Auch Michel Devoret arbeitet heute für den Tech-Giganten. Die stille, neugiergetriebene Forschung war endgültig in der lauten, profitorientierten Welt des Silicon Valley und den strategischen Planungsstäben der nationalen Sicherheit angekommen.

Die Interessenlagen könnten unterschiedlicher nicht sein: Die Wissenschaft träumt davon, mit Quantencomputern die komplexen Faltungen von Proteinen zu simulieren, um Krankheiten wie Alzheimer zu heilen, oder neue Materialien für eine grüne Energiewende zu entwerfen. Google und Co. sehen die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz und eine uneinholbare Marktbeherrschung. Und die Geheimdienste? Sie sehen vor allem eines: den ultimativen Generalschlüssel.

Q-Day: Die tickende Zeitbombe unter unserer digitalen Zivilisation

Die meisten der heute gebräuchlichen Verschlüsselungsverfahren, die unsere E-Mails, Bankgeschäfte und Staatsgeheimnisse schützen, basieren auf einem einfachen mathematischen Prinzip: Es ist leicht, zwei große Primzahlen miteinander zu multiplizieren, aber extrem schwer, aus dem Ergebnis die ursprünglichen Faktoren zurückzurechnen. Für klassische Computer dauert dies Jahrtausende. Ein ausreichend großer Quantencomputer könnte es in Minuten schaffen.

Der Tag, an dem dies möglich wird, hat bereits einen Namen: „Q-Day“. Es ist der Tag, an dem das Fundament unseres digitalen Hauses zerbröselt. Jede verschlüsselte Nachricht, die jemals gesendet und von einem Geheimdienst gespeichert wurde, könnte retroaktiv entschlüsselt werden. Die Folgen sind unkalkulierbar: von der Bloßstellung politischer Dissidenten über die Destabilisierung globaler Finanzmärkte bis hin zur Offenlegung militärischer Geheimnisse. Es wäre eine Art Datenapokalypse.

Hier offenbart sich der tiefste Widerspruch dieses Nobelpreises. Alfred Nobels Wille verlangt, dass seine Auszeichnung jenen zuteilwird, die der Menschheit „den größten Nutzen“ gebracht haben. Aber was ist der Nutzen einer Technologie, deren mächtigste bekannte Anwendung darin besteht, das globale Sicherheitsgefüge zu zerstören? Das Nobelkomitee schien diese heikle Frage zu spüren. In seiner Verkündung tanzte es auffällig um den Begriff „Quantencomputer“ herum und betonte die abstrakte Schönheit der hundert Jahre alten Quantenmechanik. Es war der Versuch, den Geist wieder in die Flasche zu zwingen, die reine Wissenschaft von ihrer schmutzigen, gefährlichen Anwendung zu trennen. Doch dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt.

Zwischen Goldrausch und Realität: Die große Quanten-Illusion

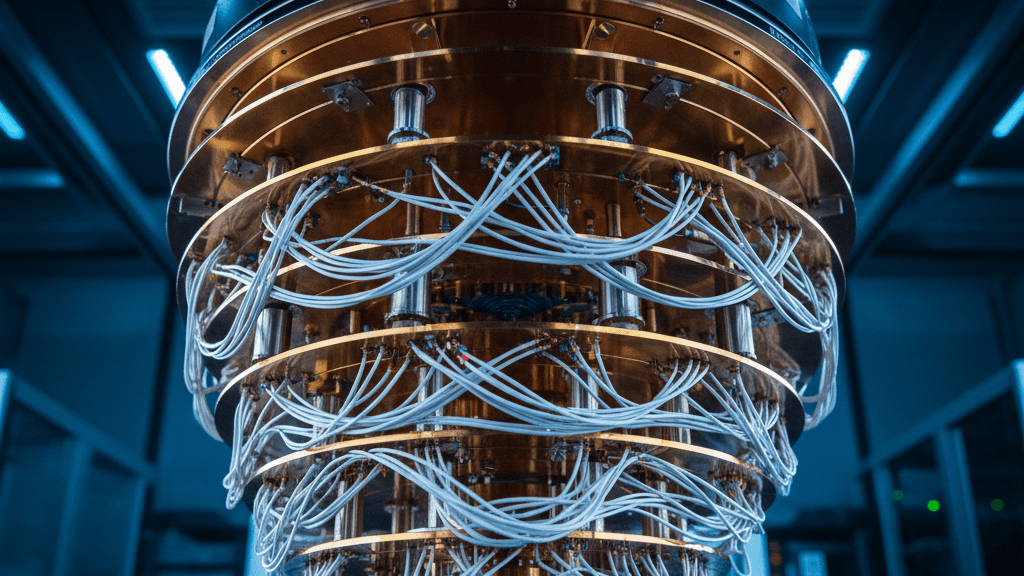

Trotz der apokalyptischen Szenarien und der Milliardeninvestitionen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Der Weg zu einem praxistauglichen, fehlertoleranten Quantencomputer ist noch weit und steinig. Die heutigen Prototypen sind extrem empfindliche, fragile Gebilde, die in riesigen, kronleuchterartigen Kühlvorrichtungen bei Temperaturen kälter als im Weltall betrieben werden müssen. Die kleinste Störung von außen – eine winzige Temperaturschwankung, eine verirrte Mikrowelle – kann das empfindliche Quantensystem zum Kollaps bringen und die Berechnung zerstören.

Die von Martinis und Google demonstrierte „Quantenüberlegenheit“ war zwar ein technischer Meilenstein, aber auch ein cleverer Marketing-Schachzug. Der Sycamore-Chip löste eine speziell für ihn entworfene, praktisch nutzlose mathematische Aufgabe schneller als ein Supercomputer. Kritiker verglichen es damit, ein Rennauto zu bauen, das auf einer einzigen, perfekt geraden Strecke einen Geschwindigkeitsrekord aufstellt, aber an der ersten Kurve im Alltag scheitern würde. Die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Hype und der wissenschaftlichen Realität ist gewaltig. Beratungsfirmen versprechen bereits eine Revolution, während viele Physiker hinter vorgehaltener Hand zugeben, dass wir vielleicht noch Jahrzehnte von einer wirklich nützlichen Anwendung entfernt sind.

Dieser Goldrausch treibt seltsame Blüten. Er konzentriert Wissen und Macht bei einer Handvoll von Unternehmen, die in der Lage sind, die enormen Kosten zu stemmen. Anders als bei der Entwicklung des Transistors, die noch breiter in der Gesellschaft verankert war, erleben wir hier die Privatisierung einer potenziellen Schlüsseltechnologie, noch bevor sie überhaupt existiert.

Das verletzliche Fundament: Eine Warnung aus der Gegenwart

Inmitten des Trubels um seine Ehrung fand der älteste der drei Preisträger, John Clarke, Worte von bemerkenswerter politischer Schärfe. Er nutzte die globale Bühne, um die Wissenschaftspolitik der amtierenden US-Regierung unter Donald Trump scharf zu kritisieren. Die drastischen Kürzungen der Budgets für die Grundlagenforschung, so Clarke, seien eine Katastrophe, die die wissenschaftliche Forschung in den USA lahmlegen und das Land um ein Jahrzehnt zurückwerfen werde.

Diese Aussage ist mehr als nur eine tagespolitische Randnotiz. Sie legt den Finger in die tiefste Wunde. Die Geschichte dieses Nobelpreises selbst ist der beste Beweis dafür, wie unverzichtbar eine langfristige, ergebnisoffene und öffentlich finanzierte Grundlagenforschung ist. Ohne die neugiergetriebenen Experimente in den 1980er-Jahren, finanziert aus öffentlichen Mitteln ohne die Erwartung eines schnellen Profits, gäbe es heute kein Wettrennen um den Quantencomputer.

Indem die Politik kurzfristigen Nützlichkeitserwägungen den Vorzug gibt und das Fundament der reinen Wissenschaft aushöhlt, sägt sie an dem Ast, auf dem alle zukünftigen technologischen Revolutionen sitzen. Sie riskiert, die Nobelpreise des Jahres 2065 zu verhindern, bevor die entscheidende Forschung überhaupt begonnen hat.

Fazit: Ein Preis für eine unbequeme Wahrheit

Der Physik-Nobelpreis 2025 ist somit eine Auszeichnung mit doppeltem Boden. Er ehrt eine Vergangenheit, in der Wissenschaft noch ein Abenteuer des Geistes sein durfte, und konfrontiert uns zugleich mit einer Zukunft, in der jede große Entdeckung sofort zur Waffe im globalen Ringen um Dominanz wird.

Die Geschichte von Clarke, Devoret und Martinis ist eine Parabel auf das Wesen des Fortschritts selbst. Er ist nicht linear, nicht planbar und schon gar nicht moralisch eindeutig. Er beginnt oft im Stillen, angetrieben von den einfachsten und edelsten menschlichen Motiven, nur um dann von Kräften vereinnahmt zu werden, die weitaus komplexer und düsterer sind.

Wir stehen an der Schwelle zum Quantenzeitalter. Es verspricht uns Werkzeuge von gottgleicher Macht. Doch die wichtigste Frage, die dieser Nobelpreis aufwirft, ist nicht technischer, sondern zutiefst menschlicher Natur: Sind wir weise genug, mit dem Feuer umzugehen, das wir im Begriff sind zu entfesseln? Oder werden wir am Ende nur dabei zusehen, wie die elegante, fast poetische Physik aus einem Labor in Berkeley zu dem Code wird, der unsere Welt zerbricht? Die Antwort darauf wird nicht in Stockholm gegeben, sondern in den Machtzentralen von Washington, Peking und dem Silicon Valley. Und sie wird über unser aller Zukunft entscheiden.