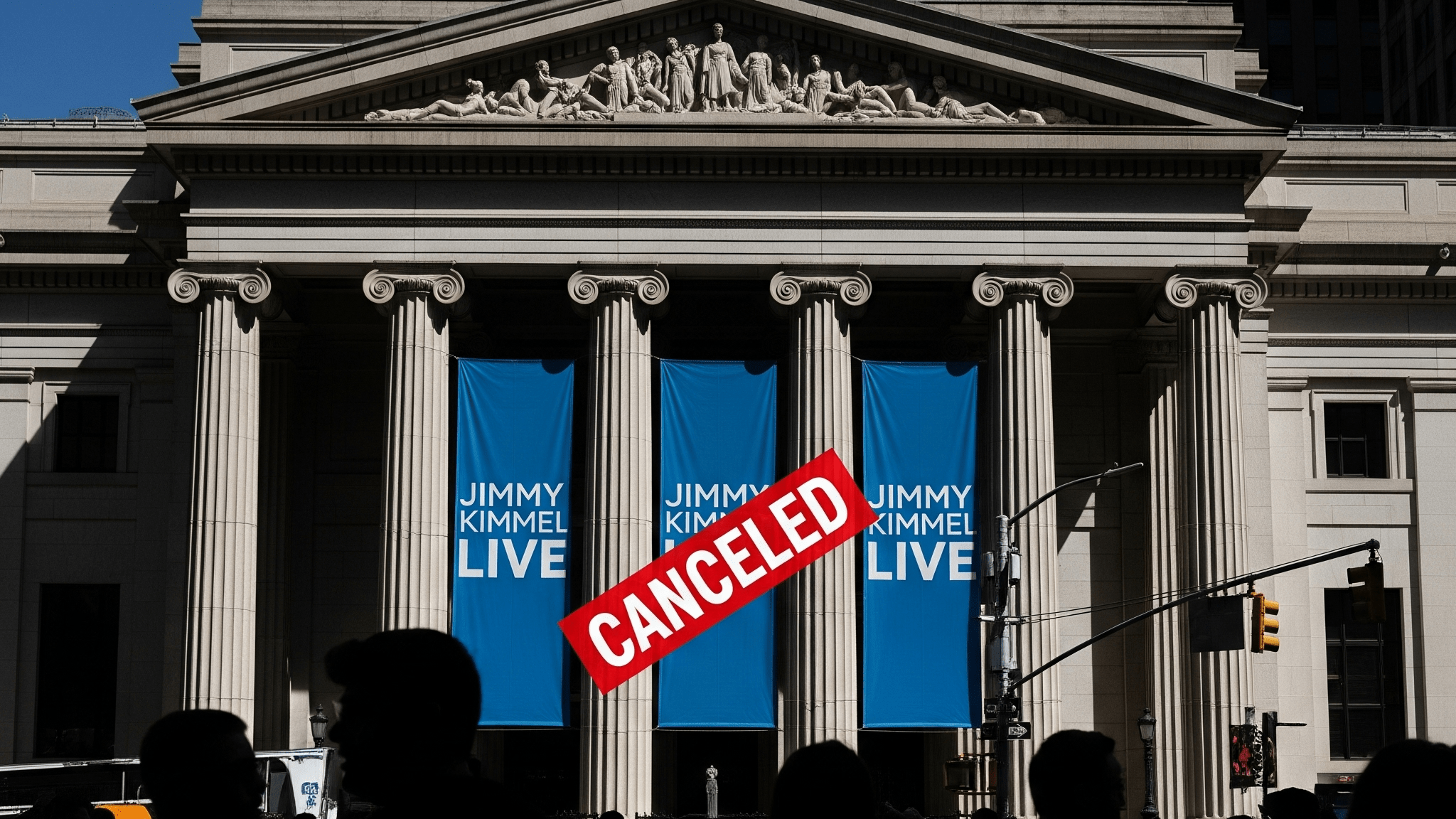

Die Suspendierung des Late-Night-Moderators Jimmy Kimmel durch den Sender ABC ist mehr als nur eine Fußnote im turbulenten Mediengeschäft. Sie ist ein Fanal. Was sich in den Septembertagen des Jahres 2025 ereignete, war keine überhastete Personalentscheidung eines nervösen Managements, sondern die kalte, öffentliche Inszenierung einer Machtprobe, deren Ausgang die amerikanische Presselandschaft auf Jahre hinaus prägen könnte. Der Fall Kimmel legt mit chirurgischer Präzision die Anatomie eines neuen, unheilvollen Arrangements zwischen der Exekutive unter Donald Trump und den Giganten der Medienindustrie offen. Es ist ein System, in dem regulatorische Wohltaten gegen politische Folgsamkeit getauscht werden, in dem die Furcht vor dem Entzug von Lizenzen und die Gier nach Marktdominanz durch Fusionen die verfassungsmäßig garantierte Meinungsfreiheit erodieren. Der Vorhang ist gefallen, und dahinter wird eine verstörende Wahrheit sichtbar: Die Zähmung der vierten Gewalt ist kein dystopisches Szenario mehr, sondern eine reale, strategisch verfolgte Agenda. Was als ungelenker Witz in einem Monolog begann, endete als Lehrstück über die Fragilität demokratischer Institutionen, wenn wirtschaftliche Interessen und politischer Druck eine unheilige Allianz eingehen.

Das orchestrierte Zusammenspiel von Politik und Konzernen

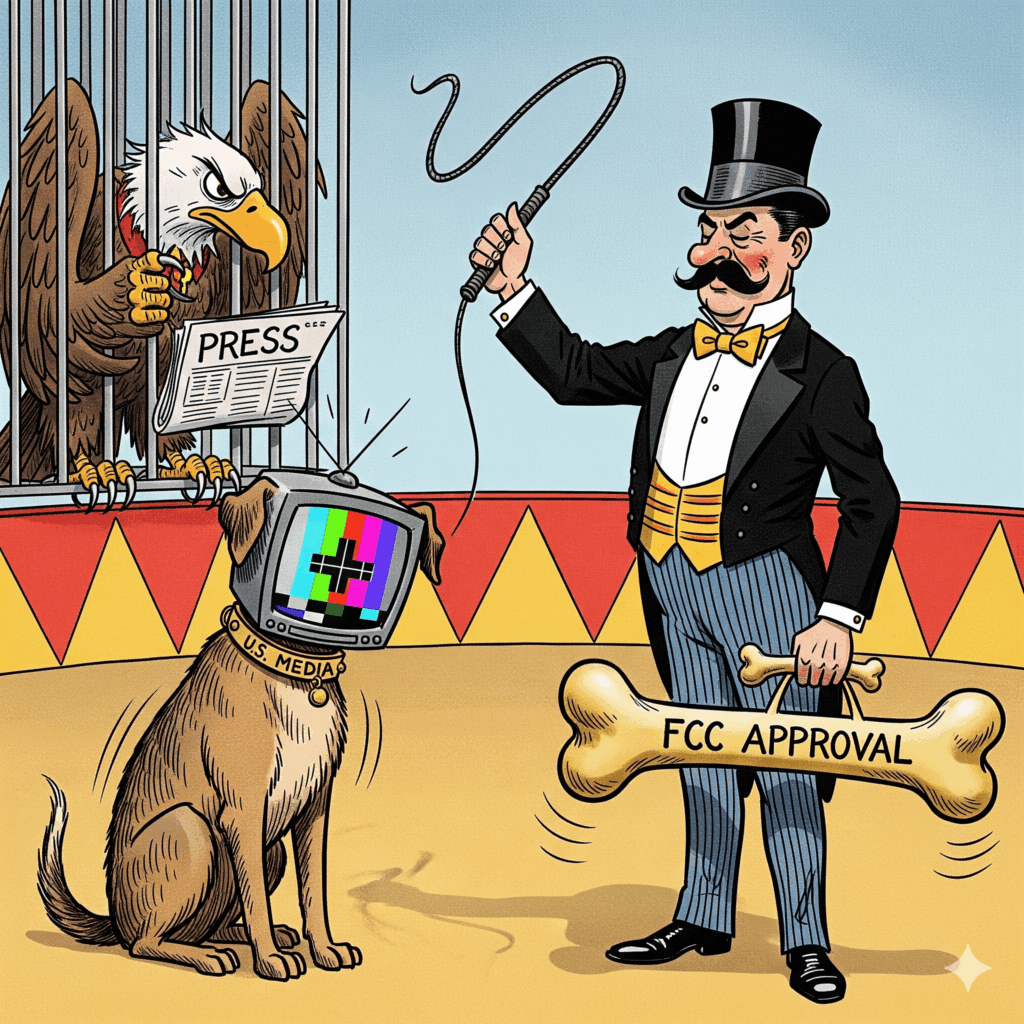

Um die Tragweite des Vorgangs zu ermessen, muss man die Mechanik des Drucks verstehen, die so subtil wie unerbittlich funktionierte. Am Anfang stand eine flapsige Bemerkung Kimmels in seiner Sendung vom Montag, in der er der „MAGA-Gang“ vorwarf, den tragischen Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk politisch ausschlachten zu wollen. Ob diese Aussage in ihrer Implikation über den Täter zutreffend war, ist für die Analyse des anschließenden Geschehens sekundär. Sie diente lediglich als Vorwand, als willkommener Anlass, ein Exempel zu statuieren. Die eigentliche Eskalation begann, als Brendan Carr, der von Donald Trump installierte Vorsitzende der mächtigen Federal Communications Commission (FCC), die Bühne betrat. In einem Interview mit einem konservativen Podcaster formulierte er eine kaum verhüllte Drohung in Richtung des Disney-Konzerns, der Muttergesellschaft von ABC. Man könne dies auf die einfache oder die harte Tour regeln, so Carr; entweder die Unternehmen ergriffen selbst Maßnahmen gegen Kimmel, oder die FCC würde sich der Sache annehmen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese Worte waren keine leere Rhetorik. Sie waren ein präzise kalibrierter Schuss vor den Bug, adressiert an eine Industrie, deren Geschäftsmodell auf den von der FCC vergebenen Sendelizenzen beruht. Die Botschaft verfehlte ihre Wirkung nicht. Wenige Stunden später zog Nexstar, der größte Betreiber lokaler Fernsehstationen in den USA, die Reißleine und kündigte an, Kimmels Show nicht mehr auszustrahlen. Die Begründung, Kimmels Kommentare stünden nicht im „öffentlichen Interesse“, war eine zynische Volte, die die Sprache des Regulators übernahm, um sich dessen Willen zu beugen. Der Schritt von Nexstar war entscheidend, denn er schuf Fakten, denen sich ABC kaum noch entziehen konnte. Als kurz darauf mit der Sinclair Broadcast Group ein weiterer Mediengigant nachzog und ebenfalls die Ausstrahlung verweigerte, war Kimmels Schicksal besiegelt. ABC verkündete die „unbefristete“ Suspendierung der Show. Die Kette der Einflussnahme war perfekt: Eine politische Drohung des obersten Medienaufsehers, umgesetzt von wirtschaftlich abhängigen Lizenznehmern, vollstreckt vom nationalen Sender. Der Prozess offenbart eine fundamentale Verschiebung der Machtverhältnisse im amerikanischen Rundfunksektor. Die eigentliche Macht liegt nicht mehr allein bei den kreativen Zentren in New York oder Los Angeles, sondern im regulatorischen Apparat in Washington und bei den dezentralen, aber massiv konsolidierten Sendegruppen, deren Loyalität durch wirtschaftliche Interessen erkauft werden kann.

Die Wiederkehr einer erprobten Einschüchterungsstrategie

Was auf den ersten Blick wie eine spontane Reaktion auf einen medialen Eklat wirken mag, folgt in Wahrheit einem erprobten Drehbuch. Die Strategie, Druck auf die lokalen Affiliates auszuüben, um die nationalen Netzwerke zu disziplinieren, ist nicht gänzlich neu. Bereits die Administration von Richard Nixon erkannte das Potenzial dieser Taktik und versuchte, die oft konservativeren Manager lokaler Stationen gegen die als liberal empfundenen Zentralen in Stellung zu bringen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zur heutigen Situation: die unverschämte Offenheit und die Direktheit der Intervention. Während Nixons Leute im Verborgenen agierten, vollzieht sich der Angriff der Trump-Administration auf die Pressefreiheit im grellen Licht der Öffentlichkeit. Carrs Drohungen wurden nicht in einem Hinterzimmer geflüstert, sondern in einem Podcast für jedermann nachhörbar formuliert.

Diese neue Qualität der Einflussnahme wird erst im Kontext der jüngsten Vergangenheit gänzlich verständlich. Der Fall Kimmel ist kein isoliertes Ereignis, sondern die logische Fortsetzung einer Serie von Einschüchterungsversuchen. Nur wenige Monate zuvor wurde die Absetzung von „The Late Show with Stephen Colbert“ bekannt gegeben, einer weiteren prominenten kritischen Stimme im Late-Night-Fernsehen. Auch hier war die offizielle Begründung – finanzielle Gründe – wenig überzeugend. Die Koinzidenz mit den Bestrebungen des Mutterkonzerns Paramount, von der FCC die Genehmigung für eine milliardenschwere Fusion mit Skydance Media zu erhalten, war zu offensichtlich. Paramount hatte kurz zuvor einen Rechtsstreit mit Donald Trump durch eine Millionenzahlung beigelegt. Die Botschaft war klar: Wer mit der Regierung ins Geschäft kommen will, muss seine Kritiker zum Schweigen bringen. Trump selbst brüstete sich seiner Rolle bei Colberts Abgang und kündigte auf seiner Social-Media-Plattform an, Jimmy Kimmel sei der Nächste. Diese Ankündigung, die damals noch als Prahlerei abgetan werden konnte, hat sich nun als präzise Vorhersage erwiesen. Ergänzt wird dieses Muster durch Verleumdungsklagen gegen renommierte Zeitungen wie die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“ sowie die ständige Drohung, Sendern wie NBC ihre Lizenzen zu entziehen. Es handelt sich um eine systematische Kampagne, die darauf abzielt, durch eine Vielzahl von Nadelstichen und direkten Angriffen ein Klima der Angst und der vorauseilenden Selbstzensur zu schaffen.

Der zynische Missbrauch des öffentlichen Interesses

Die Akteure dieser Kampagne bemühen sich, ihren Handlungen den Anschein von Rechtmäßigkeit zu verleihen, doch die Fassade ist brüchig. Brendan Carrs Versuch, seine Drohungen als legitime Ausübung seiner Aufsichtspflicht im „öffentlichen Interesse“ zu verkaufen, ist eine Perversion des Gesetzes. Der Communications Act, die Grundlage der FCC-Tätigkeit, verbietet der Behörde explizit die Zensur und jegliche Einmischung in die freie Meinungsäußerung. Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs hat wiederholt klargestellt, dass der Erste Verfassungszusatz die Regierung daran hindert, private Akteure durch Androhung von Sanktionen zur Unterdrückung unliebsamer Meinungen zu zwingen. Eine wegweisende Entscheidung wie im Fall New York Times Co. v. Sullivan von 1964 schützt selbst fehlerhafte Aussagen im öffentlichen Diskurs vor staatlicher Repression, um einen robusten und furchtlosen Meinungsaustausch zu gewährleisten.

Die Ironie der Situation wird vollends offenbar, wenn man Carrs eigene frühere Äußerungen betrachtet. Noch vor wenigen Jahren inszenierte er sich als glühender Verteidiger der Meinungsfreiheit und geißelte jegliche Einmischung der Regierung in redaktionelle Entscheidungen als autoritären Alptraum. Sein heutiges Handeln steht in diametralem Gegensatz zu seinen früheren Bekenntnissen und entlarvt seine Position als rein opportunistisch. Diese ideologische Flexibilität spiegelt sich auch im Verhalten von Präsident Trump wider. Während er die Verhaftung eines regierungskritischen, rechten Komikers in Großbritannien als Angriff auf die Meinungsfreiheit verurteilte, feierte er die Suspendierung Kimmels als „großartige Nachricht für Amerika“. Die Meinungsfreiheit wird hier nicht als universelles Prinzip verteidigt, sondern als strategisches Werkzeug eingesetzt: Sie gilt für die eigenen Anhänger, aber nicht für die politischen Gegner. Dieser selektive Umgang mit Grundrechten ist das Kennzeichen illiberaler Regime und untergräbt das Fundament einer auf rechtsstaatlichen Prinzipien basierenden Demokratie.

Die schleichende Erosion der vierten Gewalt

In diesem neuen Machtgefüge gibt es klare Gewinner und Verlierer. Die primären Profiteure sind die Trump-Administration, die ein wirksames Instrument zur Disziplinierung der Medien etabliert hat, und jene Medienkonglomerate, die durch ihre Kooperationsbereitschaft grünes Licht für ihre Expansionspläne erhalten. Die Fusion von Nexstar und Tegna oder von Paramount und Skydance schafft Giganten mit einer beispiellosen Marktmacht und Reichweite, die potenziell bis zu 80 Prozent der amerikanischen Haushalte erreichen. Die Konzentration von Medienmacht in den Händen weniger, politisch konformer Akteure ist eine direkte Bedrohung für die Meinungsvielfalt. Die Verlierer sind die Journalisten, die Komiker, die Künstler – und vor allem die amerikanische Öffentlichkeit.

Die unmittelbarste und gefährlichste Folge dieses Prozesses ist der sogenannte „Chilling Effect“. Wenn ein prominenter Moderator wie Jimmy Kimmel für eine kritische Bemerkung von der Bildfläche verschwindet, sendet dies eine unmissverständliche Botschaft an alle anderen Medienschaffenden: Lege dich nicht mit der Macht an, sonst erleidest du dasselbe Schicksal. Diese Botschaft wirkt nicht nur in den Chefetagen, sondern sickert durch die gesamten Redaktionen und Produktionsfirmen. Jeder Redakteur, jeder Autor, jeder Produzent wird sich künftig zweimal überlegen, ob ein Witz zu spitz, eine Recherche zu heikel, eine Kritik zu deutlich ist. Diese Form der Selbstzensur ist weitaus wirksamer als jede staatliche Zensurbehörde, denn sie ist unsichtbar und präventiv. Sie führt zu einer Verflachung des öffentlichen Diskurses, zu einem Konformismus, in dem die kritische Auseinandersetzung mit den Mächtigen durch seichte Unterhaltung ersetzt wird. Für Konzerne wie Disney entsteht ein fundamentaler Zielkonflikt zwischen ihren unternehmerischen Interessen – dem Streben nach Gewinn und regulatorischer Sicherheit – und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als Betreiber eines einflussreichen Nachrichten- und Kulturnetzwerks. Die Entscheidung im Fall Kimmel zeigt, dass im Zweifelsfall die Geschäftsinteressen den Vorrang erhalten.

Widerstand oder die endgültige Kapitulation?

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob dies der Beginn einer unaufhaltsamen Entwicklung ist oder ob ein Wendepunkt erreicht ist, an dem sich Widerstand formiert. Donald Trumps triumphaler Aufruf an NBC, nun auch die Moderatoren Seth Meyers und Jimmy Fallon zu entlassen, zeigt, dass die Agenda noch nicht abgeschlossen ist. Jede erfolgreiche Einschüchterung ermutigt zur nächsten. Zaghafte Formen des Gegenwinds sind indes erkennbar: Kritik kommt von ehemaligen Präsidenten wie Barack Obama, Solidaritätsbekundungen von Gewerkschaften wie der Writers Guild of America und die Forderung von Intellektuellen, dass andere Talkshow-Moderatoren aus Protest ihre Arbeit niederlegen sollten.

Doch die entscheidende Frage wird sein, ob sich einflussreiche Akteure in der Medienbranche finden, die bereit sind, den wirtschaftlichen Preis für die Verteidigung der Pressefreiheit zu zahlen. Solange die Verlockung milliardenschwerer Fusionen größer ist als die Furcht vor dem Verlust der eigenen Glaubwürdigkeit, bleibt das System der politischen Gängelung intakt. Der Fall Kimmel könnte ein Kipppunkt sein. Er könnte entweder die endgültige Kapitulation der großen Medienhäuser vor der politischen Macht markieren und den Weg in eine Ära der kontrollierten Öffentlichkeit ebnen. Oder er könnte als Weckruf dienen, der eine breite Allianz aus Medienschaffenden, Juristen und der Zivilgesellschaft dazu bewegt, sich dem Druck entgegenzustellen und die Grenzen staatlicher Einflussnahme neu und unmissverständlich zu ziehen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Amerikas vierte Gewalt noch die Kraft hat, für ihre eigene Unabhängigkeit zu kämpfen, oder ob der Preis der Stille bereits bezahlt ist.