Ein Gefühl der Unruhe hat sich über das Land gelegt. Es ist kein lauter Knall, kein plötzlicher Umsturz, sondern ein leises, stetiges Knirschen im Gebälk der amerikanischen Republik. In seiner zweiten Amtszeit regiert Präsident Donald Trump nicht mehr nur, er herrscht in einem permanenten Modus der Krise. Fast ein Dutzend Mal hat er den nationalen Notstand ausgerufen und damit eine Kaskade von Maßnahmen ausgelöst, die das Fundament der Gewaltenteilung erodieren lassen. Doch was passiert, wenn der Notstand zur neuen Normalität wird? Dies ist die Geschichte eines Angriffs auf die demokratische Ordnung, der nicht mit Panzern, sondern mit Paragrafen geführt wird – ein stiller Umbau des Staates, der die Frage aufwirft, wie viel Belastung eine Verfassung aushalten kann, bevor sie bricht.

Die Anatomie der Macht: Ein Putsch durch Paragrafen

Die Architekten der amerikanischen Verfassung fürchteten die Konzentration von zu viel Macht in den Händen eines Einzelnen. Aus diesem Grund verzichteten sie bewusst darauf, dem Präsidenten eine allumfassende Notstandsvollmacht zu geben, wie sie viele andere Demokratien kennen. Was sie hinterließen, war jedoch kein undurchdringlicher Schutzwall, sondern ein komplexes Netz aus Einzelgesetzen, die dem Präsidenten in spezifischen Krisensituationen spezifische Sonderrechte einräumen. Genau dieses Gesetzesgeflecht, über Jahrzehnte für echte Katastrophen wie Terroranschläge oder Pandemien geschaffen, ist das Arsenal, aus dem sich Donald Trump nun bedient.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Seine Methode ist ebenso simpel wie genial und diabolisch: Er kettet eine Notstandserklärung an die nächste und schafft so aus vielen kleinen, begrenzten Befugnissen eine Machtfülle, die einer allgemeinen Notstandsgewalt gefährlich nahekommt. Gesetze, die für Kriege oder Invasionen gedacht waren, werden plötzlich zur Waffe im Kampf gegen Migranten. Ein Instrument zur Abwehr außergewöhnlicher Wirtschaftsbedrohungen dient als Hebel zur Verhängung weitreichender Zölle gegen Handelspartner. Und lokale Gesetze zur Kriminalitätsbekämpfung werden instrumentalisiert, um die Polizei einer unliebsamen Stadt unter Bundeskontrolle zu stellen. Jede einzelne Maßnahme mag für sich genommen juristisch anfechtbar, aber in einem gewissen Rahmen noch argumentierbar sein. In ihrer Gesamtheit jedoch offenbaren sie ein klares Muster: die systematische Demontage legislativer und gerichtlicher Kontrolle zugunsten einer beinahe absolutistischen Exekutive.

Wenn Fakten nicht mehr zählen: Die Erschaffung der Krise

Das Fundament dieser Machtverschiebung ist Trumps Fähigkeit, die Realität per Dekret neu zu definieren. Eine Krise ist nicht mehr, was objektive Daten belegen, sondern was der Präsident zur Krise erklärt. Dieses Vorgehen offenbart sich am deutlichsten im scharfen Kontrast zwischen seinen Behauptungen und der empirischen Wirklichkeit.

So rief er in Washington, D.C., den „Kriminalitätsnotstand“ aus und übernahm die Kontrolle über die städtische Polizei. Seine Begründung: die ausufernde Kriminalität in einer „Sanctuary City“. Ein Blick auf die offiziellen Statistiken der Metropolitan Police zeichnet jedoch ein völlig anderes Bild. Die Zahl der Gewaltverbrechen in der Hauptstadt ist, nach einem zwischenzeitlichen Anstieg, im Jahr 2025 deutlich gesunken und bewegt sich auf einem der niedrigsten Niveaus der letzten 15 Jahre. Der ausgerufene Notstand basiert also nicht auf einer faktischen Eskalation, sondern diente offensichtlich als Vorwand, um gegen eine Stadt vorzugehen, deren Immigrationspolitik dem Weißen Haus ein Dorn im Auge war.

Ein ähnliches Muster zeigt sich in der Handelspolitik. Trump deklariert das seit Generationen bestehende Handelsdefizit der USA zu einer akuten und außergewöhnlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit. Auf dieser Grundlage erhebt er massive Zölle, die normalerweise der Zustimmung des Kongresses bedürfen. Experten und Gerichte mögen einwenden, dass ein strukturelles, jahrzehntealtes Merkmal der US-Wirtschaft kaum als plötzlicher Notfall gelten kann, doch für die Logik der Trump-Administration ist das irrelevant. Der Präsident behauptet eine Bedrohung, und diese Behauptung allein soll als Rechtfertigung für die Ausweitung seiner Macht genügen. Die Botschaft ist klar und zutiefst beunruhigend: Wer die Macht hat, eine Krise zu definieren, hat auch die Macht, die Regeln zu brechen.

Die zögerlichen Wächter: Warum die Justiz ins Leere greift

In einem funktionierenden Rechtsstaat wäre die Justiz das entscheidende Korrektiv gegen einen solchen Machtmissbrauch. Doch die Gerichte tun sich historisch schwer damit, dem Präsidenten in die Parade zu fahren, wenn er die Karte der nationalen Sicherheit oder des Notstands spielt. Dahinter steckt eine tief verwurzelte juristische Tradition, die als „Vermutung der Rechtmäßigkeit“ (presumption of regularity) bekannt ist. Sie besagt, dass Richter zunächst davon ausgehen müssen, dass die Regierung in gutem Glauben handelt. Diese Doktrin, einst als Schutz vor richterlicher Willkür gedacht, wird nun zur Achillesferse des Systems.

Die Richter sehen sich mit vagen Gesetzesformulierungen konfrontiert, die dem Präsidenten einen weiten Ermessensspielraum lassen. Was genau ist eine „Invasion“, die den Einsatz des drakonischen „Alien Enemies Act“ von 1798 rechtfertigt? Reicht eine venezolanische Straßengang, um von einer Invasion zu sprechen, auch wenn Geheimdienste bestätigen, dass sie nicht von einer fremden Regierung gesteuert wird? Die Trump-Administration bejaht dies schlicht, und die Gerichte neigen dazu, diese Definition zu akzeptieren, anstatt eine eigene politische Bewertung vorzunehmen.

Verschärft wird dieses Problem durch die konservative Mehrheit am Supreme Court, die dem Präsidenten eine „außergewöhnliche Ehrerbietung“ entgegenbringt. In zahlreichen Eilanträgen hat das oberste Gericht der Regierung erlaubt, ihre umstrittenen Politiken umzusetzen, während die eigentlichen Rechtsstreitigkeiten in den unteren Instanzen noch Jahre andauern können. So werden Fakten geschaffen, die später kaum noch rückgängig zu machen sind. Die Justiz, einst als standfester Wächter der Verfassung gedacht, droht zu einem zögerlichen Beobachter zu werden, der die Erosion des Rechtsstaates zwar protokolliert, aber nicht aufhält.

Das Drehbuch der Autokraten im 21. Jahrhundert

Trumps Vorgehen ist kein amerikanisches Unikum. Es folgt einem Drehbuch, das in den letzten Jahren von autoritären Führern weltweit perfektioniert wurde. Wie Kim Lane Scheppele, eine Demokratieforscherin aus Princeton, anmerkt, ist die moderne Form des Autoritarismus nicht der gewaltsame Putsch, sondern die legale Selbstermächtigung. Führer wie Viktor Orbán in Ungarn, Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei oder Ferdinand Marcos auf den Philippinen haben allesamt reale oder vermeintliche Krisen – eine Pandemie, einen Putschversuch, eine angebliche kommunistische Bedrohung – als Rechtfertigung genutzt, um die Verfassung auszuhöhlen und ihre Macht zu zementieren.

Der entscheidende Unterschied zu den Diktatoren des 20. Jahrhunderts liegt in der Methode. Statt das Gesetz offen zu brechen, nutzen sie es, um sich Befugnisse zu verschaffen, die ihnen unter normalen Umständen verwehrt wären. Sie folgen dem Geist des berüchtigten Nazi-Theoretikers Carl Schmitt, der argumentierte, die wahre Souveränität eines Führers zeige sich in seiner Fähigkeit, den Rechtsstaat im „Ausnahmezustand“ außer Kraft zu setzen. Trump perfektioniert diese Taktik, indem er den Ausnahmezustand nicht als temporäre Maßnahme, sondern als permanente Regierungsphilosophie etabliert. Politisch ist diese Strategie überaus wirksam: Sie zwingt die Demokraten in die Defensive, etwa bei der Verteidigung des Status quo in der Kriminalitätsbekämpfung, den kaum ein Bürger in einer Großstadt für ideal hält.

Der Preis der neuen Ordnung: Eine Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs

Die Folgen dieses permanenten Krisenmodus sind tiefgreifend und gefährlich. Für bestimmte Bevölkerungsgruppen sind sie bereits heute brutal spürbar. Migranten werden ohne rechtsstaatliches Verfahren deportiert, weil man sie zu Mitgliedern einer feindlichen „Invasionsarmee“ erklärt. Ganze Wirtschaftszweige leiden unter den willkürlich verhängten Zöllen. Doch die größten Risiken liegen noch in der Zukunft und betreffen die gesamte Gesellschaft.

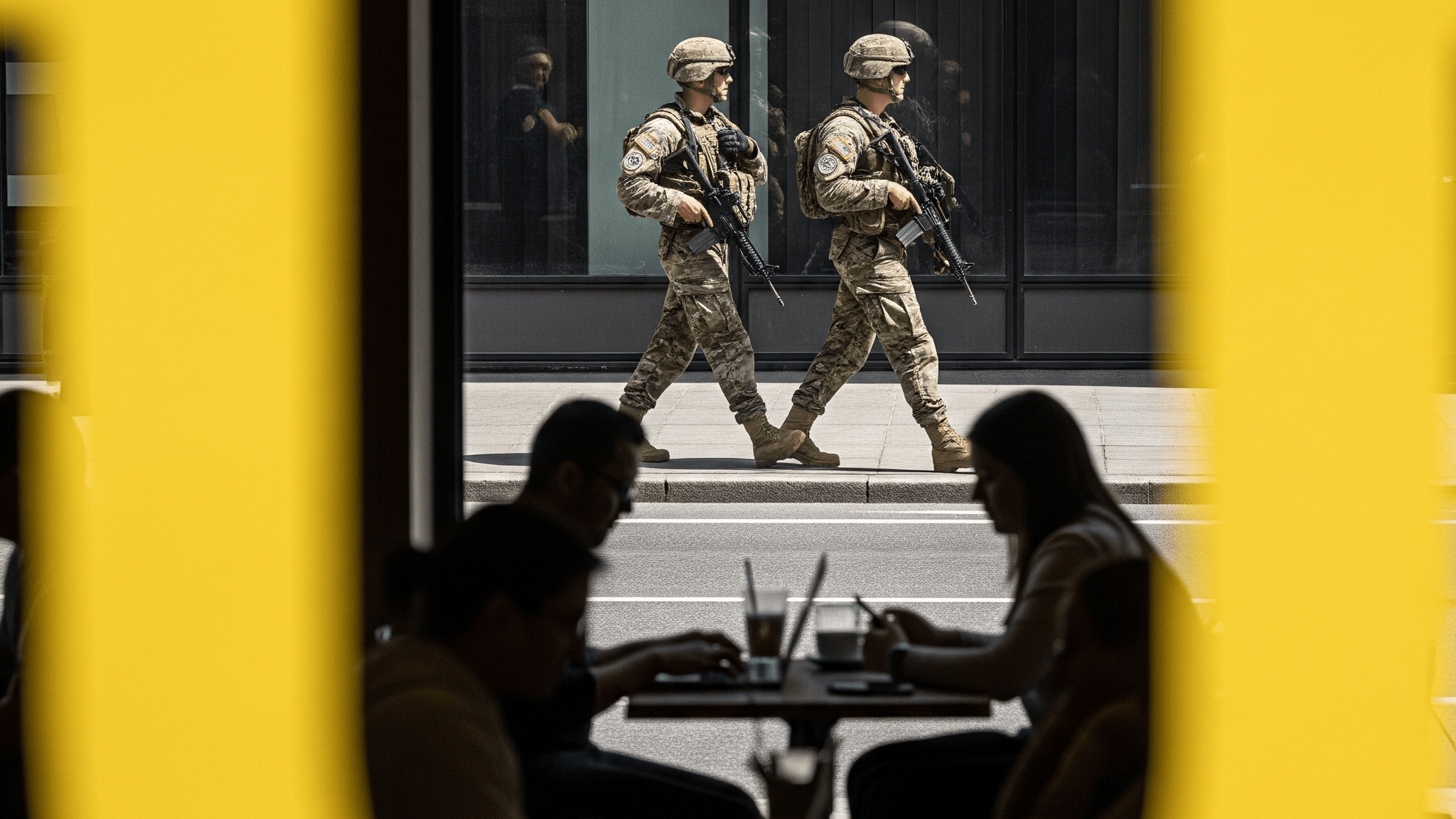

Die Entsendung von Nationalgardisten in amerikanische Städte wie Los Angeles und Washington, D.C., schafft eine explosive Lage. Was geschieht, wenn bei einem Protest oder durch ein Missverständnis Soldaten auf amerikanische Bürger schießen? Die Regierung schafft bewusst ein Klima der Konfrontation, um ihre Macht zu demonstrieren. Gleichzeitig höhlt sie von innen die Institutionen aus. Bundesbehörden wie das FBI oder die Gesundheitsbehörde CDC werden als korrupt und parteiisch gebrandmarkt, um massive Säuberungen und politische Neuausrichtungen zu rechtfertigen. Selbst die Idee einer objektiven, auf Daten basierenden Wahrheit wird untergraben, wenn der Präsident einfach seine eigenen Zahlen zu Wirtschaft oder Kriminalität verkünden kann.

Die vielleicht größte Gefahr ist jedoch die schleichende Gewöhnung. Der Philosoph Jason Stanley warnt davor, dass das Leben in einer Diktatur für die Mehrheit der Menschen erstaunlich normal weitergehen kann. Die Restaurants und Bars bleiben geöffnet, der Alltag scheint unberührt. Während Bürgerrechte für Minderheiten unterdrückt und die Gewaltenteilung ausgehebelt wird, spürt die Mehrheit davon möglicherweise nichts – oder es ist ihr gleichgültig. Trump selbst spielt zynisch mit dieser Apathie, wenn er sagt: „Man sagt, ich sei ein Diktator. Aber ich sorge für Ordnung. Und viele Leute sagen: ‚Wenn das so ist, dann hätte ich lieber einen Diktator.‘“

Ein System am Scheideweg: Reform oder Resignation?

Steht Amerika vor einem unaufhaltsamen Abgleiten in ein autoritäres System? Noch gibt es Hoffnungsschimmer. Juristen des Brennan Center for Justice haben konkrete Reformen vorgeschlagen, um den Missbrauch von Notstandsgesetzen einzudämmen. So könnten Notstandsbefugnisse beispielsweise automatisch nach 30 Tagen auslaufen, wenn sie nicht vom Kongress verlängert werden. Doch die politische Umsetzung solcher Reformen scheint in der aktuellen, polarisierten Landschaft utopisch.

Die entscheidende Frage wird sein, ob der Supreme Court seine Zurückhaltung aufgibt und dem Präsidenten klare Grenzen setzt oder ob sich die Gesellschaft an den permanenten Ausnahmezustand gewöhnt. Die zweite Amtszeit von Donald Trump ist zu einem großangelegten Stresstest für die älteste Demokratie der Neuzeit geworden. Es ist ein Kampf, der nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in Gerichtssälen, Kongresssälen und vor allem in den Köpfen der Menschen entschieden wird. Die Geschichte wird darüber urteilen, ob die amerikanische Republik diesen Test bestanden hat oder ob sie leise und fast unbemerkt einer neuen, autoritären Ordnung gewichen ist.