Es gibt Momente in der Weltpolitik, die sich anfühlen wie Szenen aus einem absurden Theaterstück. Der jüngste Gipfel im Weißen Haus war ein solcher Moment. Man stelle sich vor: Sechs europäische Staats- und Regierungschefs, flankiert von der EU-Kommissionspräsidentin und dem Nato-Generalsekretär, sitzen an einem langen Tisch mit Donald Trump. Sie sind nicht als ebenbürtige Partner gekommen, sondern als Bittsteller, die eine Kunst zur Perfektion getrieben haben, die in den Annalen der Diplomatie eigentlich keinen Platz haben sollte: die Kunst der Schmeichelei. Ihre Lobeshymnen auf den US-Präsidenten, den sie insgeheim fürchten und verachten, sind so überbordend, dass sie beinahe zur Farce geraten. Trump, der Mann, der Europa als wirtschaftlichen Gegner betrachtet und dessen Vize die EU als größere Gefahr für die Freiheit bezeichnete als Wladimir Putin, wird von ihnen als Friedensfürst und mutiger Staatsmann gefeiert.

Diese Szene ist mehr als nur eine diplomatische Peinlichkeit. Sie ist das Symptom einer tiefgreifenden Krise, eines tektonischen Bebens in der westlichen Allianz. Donald Trumps erratische Friedensinitiative im Ukraine-Krieg ist kein strategisch durchdachter Vorstoß, sondern ein hochgradig personalisiertes Schauspiel, getrieben von Eitelkeit und dem obsessiven Wunsch nach dem Friedensnobelpreis. In diesem gefährlichen Spiel wird die Souveränität der Ukraine zur Verhandlungsmasse, die transatlantische Sicherheit zum Kollateralschaden und die europäische Führung zu einer Gruppe von Hofschranzen degradiert. Die eigentliche Tragödie ist, dass diese brandgefährliche Initiative nur in einem Vakuum gedeihen konnte, das die Europäer und die Vorgängerregierung unter Joe Biden selbst geschaffen haben. Nun tanzen sie nach der Pfeife eines unberechenbaren Dealmakers, während der wahre Regisseur des Stücks geduldig in Moskau sitzt und zusieht, wie sich der Westen selbst demontiert.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Kunst der Schmeichelei: Europas verzweifelter Versuch, das Chaos zu bändigen

Warum unterwerfen sich gestandene europäische Politiker einem Ritual der Anbiederung, das ihrem eigenen Selbstverständnis widerspricht? Die Antwort liegt in einer Mischung aus nackter Angst und strategischem Kalkül. Die Panik erfasste die europäischen Hauptstädte, als Trump, unbeirrt von allen Warnungen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen nach Alaska einlud. Die Furcht, Trump könnte über ihre Köpfe hinweg einen verheerenden Deal mit dem Kreml schließen, der die Ukraine verrät, war real und greifbar. Diese Angst ist der Nährboden, auf dem die Schmeichelei gedeiht. Sie ist keine Charakterschwäche, sondern das letzte verbliebene Instrument in einem Werkzeugkasten, aus dem alle anderen Optionen entfernt wurden.

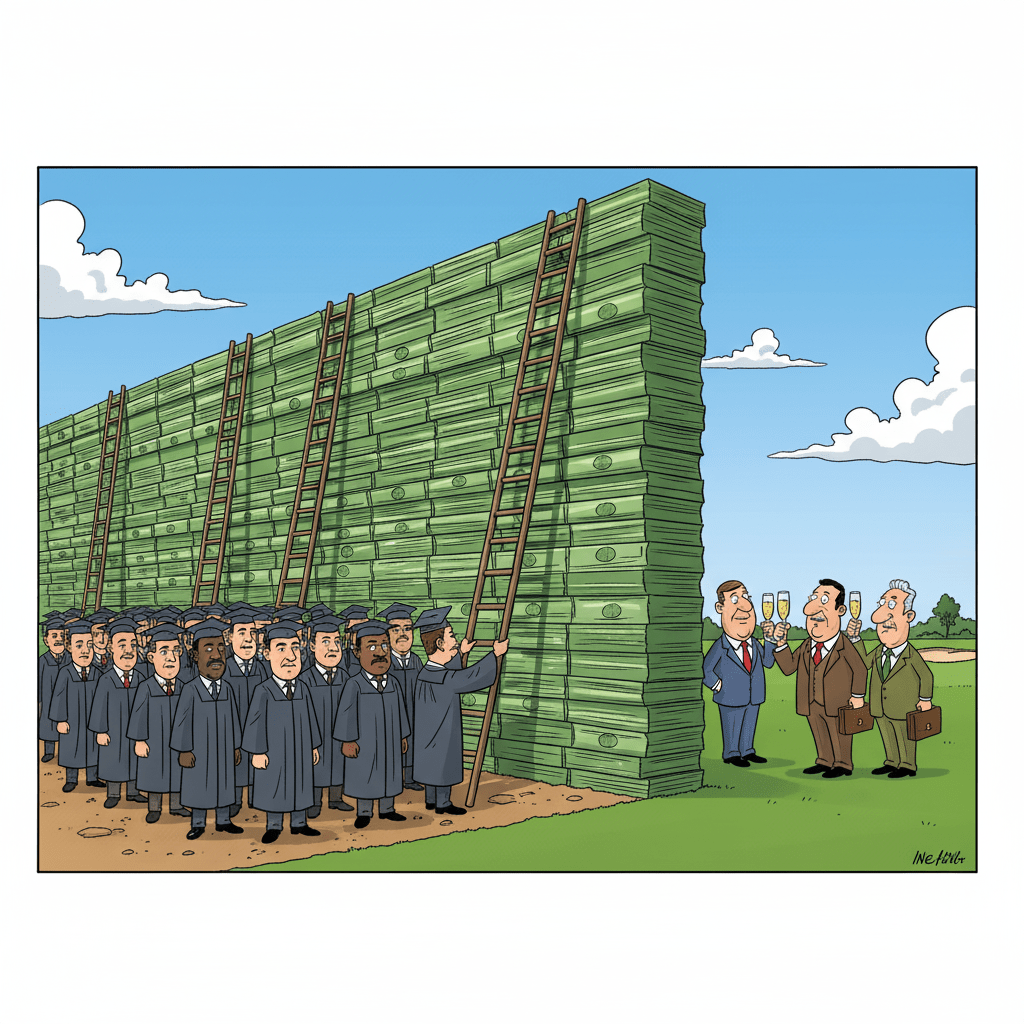

Die europäischen Führer haben erkannt, dass man Trump nicht mit rationalen Argumenten oder dem Verweis auf völkerrechtliche Prinzipien erreicht. Sein politisches Universum ist kein Planetensystem, das geordneten physikalischen Gesetzen folgt; es ist ein chaotischer Asteroidenschauer, dessen Flugbahn allein von der Gravitationskraft seines Egos bestimmt wird. Wer ihn beeinflussen will, muss Teil dieses egozentrischen Systems werden. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat diese Lektion gelernt und sich zu einem Meister der Trump-Schmeichelei entwickelt, während der finnische Präsident Alexander Stubb seine alten Golfer-Kontakte nutzt, um dem US-Präsidenten morgens per SMS einfache, auf drei Sätze reduzierte Gedanken zukommen zu lassen, die selbst Trump verstehen kann. Es ist eine fast schon tragikomische Form der Diplomatie, bei der persönliche Beziehungen und informelle Kanäle die schwerfälligen Apparate der Außenministerien ersetzen. Konfrontation wäre in dieser Konstellation politischer Selbstmord. Ein offener Bruch mit den USA in der Ukraine-Frage käme dem größten anzunehmenden Unfall für das Bündnis gleich. Also wählen sie den Weg des geringeren Widerstands, wissend, dass jede freundliche Geste, jedes anerkennende Wort eine Investition ist, um Trump zumindest temporär wieder ins westliche Lager zu ziehen.

Ein Fuchs im Hühnerstall: Putins meisterhafte Inszenierung für einen einzigen Zuschauer

Während Europa sich in Schmeicheleien übt, spielt Wladimir Putin eine ganz andere Partitur. Er ist der eigentliche Virtuose auf der Klaviatur von Trumps Psyche, ein Mann, der, wie es Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton einmal formulierte, auf dem US-Präsidenten spielt wie auf einer Geige. Putins Strategie ist eine meisterhafte Mischung aus psychologischer Manipulation und strategischer Geduld. Er versteht es perfekt, die Eitelkeiten und Obsessionen seines Gegenübers zu bedienen. Beim Gipfel in Alaska versicherte er Trump, der Krieg wäre unter seiner Präsidentschaft niemals ausgebrochen, und bestätigte ihn in seinem Wahn, bei der Wahl 2020 betrogen worden zu sein.

Diese Schmeicheleien sind keine bloßen Nettigkeiten; sie sind präzise kalibrierte Waffen in einem Informationskrieg. Putin weiß, dass Trump Stärke bewundert und Diktatoren als Vorbilder sieht. Er inszeniert sich als der starke Mann, der Trump selbst gerne wäre: ein Herrscher, der seit über 20 Jahren an der Macht ist und Widersacher mühelos aus dem Weg räumt. Indem er Trumps Weltsicht spiegelt und seine Vorurteile bestätigt, schafft Putin eine persönliche Ebene, auf der Fakten und strategische Realitäten keine Rolle mehr spielen. Auf dieser Ebene überzeugt er Trump mühelos davon, die mit den Europäern abgestimmte Kernforderung nach einem Waffenstillstand vor Verhandlungen einfach fallen zu lassen. Er pflanzt ihm die Idee ein, die Ukraine müsse erst den gesamten Donbass räumen, bevor man überhaupt über Frieden reden könne – eine Forderung, die Washington daraufhin fast zu seiner eigenen macht. Putins Spiel ist perfide und effektiv. Er nutzt Trumps Geltungsbedürfnis, um die westliche Allianz zu spalten und seine eigenen Kriegsziele ohne nennenswerten Widerstand auf der diplomatischen Bühne voranzutreiben.

Frieden auf Sand gebaut: Warum Trumps Deal die Illusion einer Lösung ist

Das zentrale Missverständnis, dem Trump und vielleicht auch einige Europäer unterliegen, ist die Annahme, dass es hier um einen klassischen Konflikt geht, der sich durch einen cleveren Deal beenden lässt. Die Vorstellungen von „Frieden“ könnten jedoch nicht weiter auseinanderklaffen. Für Trump ist Frieden das Ergebnis eines medienwirksamen Gipfels, ein Handschlag vor laufenden Kameras, der ihm den ersehnten Nobelpreis sichert. Der Inhalt des Deals ist sekundär, solange er als Sieg verkauft werden kann. Für die Europäer bedeutet ein echter Frieden die Wiederherstellung der ukrainischen Souveränität, verankert in robusten, glaubwürdigen Sicherheitsgarantien, die eine zukünftige russische Aggression verhindern. Für Putin wiederum ist der Begriff „Frieden“ nur ein anderes Wort für die Unterwerfung der Ukraine und die Wiederherstellung des russischen Imperiums. Sein Ziel ist nicht die Beilegung eines Grenzkonflikts, sondern die Auslöschung der Ukraine als eigenständige Nation, die er als Teil eines historischen russischen Volkes betrachtet.

Vor diesem Hintergrund ist die Idee von Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Nato-Artikels 5, die von den Europäern ins Spiel gebracht wird, ein fragiles Konstrukt. Die fundamentalen Hürden sind immens. Erstens ist da Trumps notorische Unzuverlässigkeit. Kaum hatten die Europäer Washington verlassen, sammelte er die vage Aussicht auf eine robuste US-Beteiligung schon wieder ein und degradierte die Rolle Amerikas zu bloßer Luftunterstützung, während Länder wie Deutschland und Großbritannien die Hauptlast tragen sollten. Wer kann garantieren, dass er einen einmal geschlossenen Vertrag nicht per Tweet wieder aufkündigt? Zweitens steht Putins imperiale Agenda jeder denkbaren Garantie entgegen. Warum sollte ein Mann, der den Krieg begonnen hat, um die Nato von seinen Grenzen fernzuhalten, einer Lösung zustimmen, bei der am Ende Nato-Soldaten als Garanten in der Ukraine stationiert werden müssten? Das wäre die vollständige Negation seiner Kriegsziele. Trumps Verhandlungsführung, die auf persönlichen Zusagen in einem geschlossenen Raum basiert, schafft daher keine Stabilität, sondern sät die Saat für zukünftige Konflikte und hinterlässt ein Trümmerfeld transatlantischen Vertrauens.

Die transatlantische Leerstelle: Ein Sturm zieht auf

Trumps chaotische Diplomatie fällt nicht vom Himmel. Sie ist das Ergebnis einer strategischen Leerstelle, die lange vor seinem Eingreifen existierte. Die Regierung von Joe Biden hatte zwar die Nato nach dem russischen Überfall geeint und Kiew mit Waffen unterstützt. Doch diese Hilfe war stets so dosiert, dass sie zwar eine Niederlage der Ukraine verhinderte, aber nie für einen Sieg ausreichte. Spätestens seit der gescheiterten Sommeroffensive 2023 war klar, dass der Konflikt militärisch festgefahren war. Weder Kiew noch Moskau konnten den Krieg auf dem Schlachtfeld für sich entscheiden. Doch aus dieser Erkenntnis erwuchs im Westen keine ernsthafte diplomatische Initiative. Man finanzierte einen blutigen Abnutzungskrieg weiter, ohne eine klare Strategie für dessen Beendigung zu haben.

In dieses Vakuum ist Trump mit der Wucht eines Naturereignisses gestoßen. Sein Vorgehen ist zwar gefährlich und von Eigennutz getrieben, aber er hat Bewegung in eine erstarrte Situation gebracht. Die bittere Wahrheit für Europa ist, dass es diese Bewegung nicht selbst erzeugen konnte. Diese Schwäche, gepaart mit Trumps grundsätzlicher Sicht auf Europa als Rivalen und nicht als Partner, schafft eine explosive Mischung. Die gesamte Architektur der Nachkriegsordnung, die auf verlässlichen Bündnissen und gemeinsamen Werten beruht, wird durch einen Präsidenten herausgefordert, der nur an den nächsten Deal denkt und schnell die Geduld verliert, wenn sich kein schneller Gewinn abzeichnet.

Was also bleibt am Ende dieses diplomatischen Dramas? Die Europäer sind mit dem Gefühl nach Hause geflogen, den amerikanischen Präsidenten für einen kurzen, flüchtigen Moment wieder auf ihre Seite gezogen zu haben. Doch dieses Gefühl ist trügerisch. Es ist wie der Versuch, Wasser mit den Händen zu halten. Sie sind gefangen in einem Dilemma: Sie müssen mit Trump arbeiten, um das Schlimmste zu verhindern, aber jeder Schritt, den sie auf ihn zugehen, legitimiert seine zerstörerische Art der Politik. Die größte Gefahr liegt nun in Trumps begrenzter Aufmerksamkeitsspanne. Wenn der Deal mit Putin sich als schwieriger erweist als gedacht, könnte er das Interesse verlieren und nach dem Prinzip eines New Yorker Geschäftsmannes handeln: „Cut your losses“. Warum weiter in ein Geschäft investieren, bei dem es nichts mehr zu gewinnen gibt? Für Trump wäre es nur ein weiterer gescheiterter Deal. Für die Ukraine und die Sicherheit Europas wäre es eine Katastrophe. Der Vorhang für dieses absurde Theater ist noch lange nicht gefallen.