Die Vereinigten Staaten erleben unter der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump ein politisches Paradoxon, das sich zur existenziellen Krise auswächst: Während die Regierung mit aller Härte die „größte Abschiebekampagne der Geschichte“ vorantreibt, stranguliert sie damit sehenden Auges die eigene Landwirtschaft. Die „America First“-Politik, angetreten, um das Land zu stärken, erweist sich in den Weiten des ländlichen Amerikas als ein selbstzerstörerischer Bumerang.

Sie trifft nicht nur die Millionen undokumentierter Arbeiter, die seit Jahrzehnten Amerikas Ernte einfahren, sondern mit voller Wucht auch die Farmer – traditionell eine der loyalsten Wählergruppen der Republikaner. An der Südgrenze in Texas herrscht eine „gespenstische Ruhe“, nicht weil die Probleme gelöst wären, sondern weil die Felder leer sind und die Arbeiter sich in ihren Häusern verstecken. In Vermont, tausende Meilen entfernt, leben Milchbauern in derselben Angst, ihre Belegschaft an die nächsten grün-weiß gestreiften Fahrzeuge der Grenzpolizei zu verlieren.

In einer toxischen Mischung aus Razzien, Handelskrieg und administrativer Sabotage legaler Hilfsprogramme droht die amerikanische Lebensmittelversorgung zum Kollateralschaden einer Politik zu werden, die Ideologie über ökonomische Realität stellt. Es ist die Geschichte einer selbst zugefügten Wunde, und sie wirft eine fundamentale Frage auf: Wie lange kann eine Nation Krieg gegen die Menschen führen, die sie ernähren?

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Das unsichtbare Fundament: Amerikas fatale Abhängigkeit

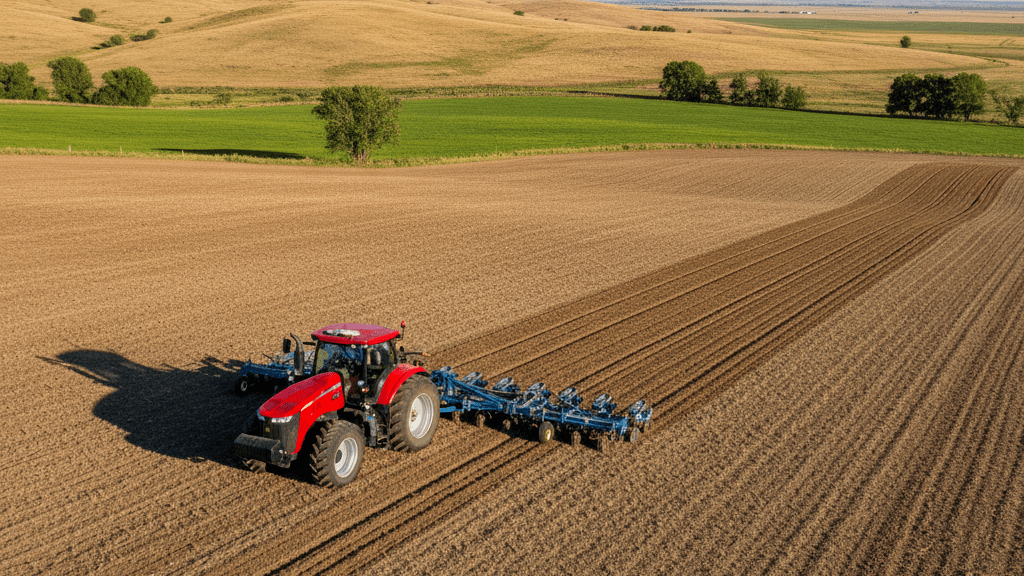

Um die Tragweite der aktuellen Krise zu verstehen, muss man das offene Geheimnis der US-Landwirtschaft kennen. Das gesamte System – von der Milchproduktion in Vermont über die Obstplantagen in Oregon bis zu den Gemüsefeldern in Texas – funktioniert auf dem Rücken von Menschen, die offiziell nicht existieren dürften. Von den rund drei Millionen Farmarbeitern in den USA sind etwa die Hälfte ausländische Kräfte, und ein Großteil von ihnen besitzt keine legalen Papiere. In manchen Regionen, wie dem Rio Grande Valley, wird der Anteil der Undokumentierten in der Landwirtschaft sogar auf 80 Prozent geschätzt.

Diese Arbeiter sind das Fundament. Sie erledigen die „Knochenjobs“, die sonst niemand machen will: Sie melken Kühe in 15-Stunden-Schichten, oft sechs Tage die Woche, beginnend um drei Uhr morgens. Sie pflücken Früchte in sengender Hitze, entsorgen Mist und leben oft auf engstem Raum in Wohnwagen, ohne Privatsphäre, für eine Bezahlung, die in keinem Verhältnis zur Härte der Arbeit steht.

Ihre Existenz ist ein Pakt mit dem Teufel. Sie sind unverzichtbar für die Wirtschaft, doch ihre Anwesenheit ist unerwünscht. Dieser Widerspruch manifestiert sich in ihren Lebensbedingungen. Sie können es sich nicht leisten, krank zu werden, denn dann fehlt das Einkommen. Viele von ihnen sind seit Jahren im Land, ihre Kinder sind hier geboren, doch sie leben in einem Schwebezustand. Sie verdienen Dollars, um ihre Familien in der Heimat zu unterstützen, aus der sie einst vor noch größerer Armut flohen. Die Diskrepanz zwischen ihrer realen ökonomischen Bedeutung und ihrem rechtlichen Status ist der Kern des Problems: Sie sind der Motor der Agrarwirtschaft, aber sie haben keinen Schutz. Dieser unhaltbare Zustand wird nun durch die aggressive Politik der Trump-Regierung zur Implosion gebracht.

Im Auge des Sturms: Die Farmer im Loyalitätskonflikt

Die Farmer des Landes stecken in einem unlösbaren Dilemma. Sie sind die Unternehmer, die den Druck von allen Seiten spüren. Einerseits sind sie die Zielgruppe einer Politik, die ihnen Entlastung und Protektionismus verspricht. Andererseits entzieht ihnen genau diese Politik die Grundlage ihres Schaffens: die Arbeitskräfte.

Die Razzien der letzten Monate haben zu akutem Arbeitermangel geführt. Ein Landwirt in Texas berichtet, er habe „null Arbeiter“ für die anstehende Pflanzsaison. Ein Obstbauer in Oregon musste einen Großteil seiner Kirschernte verrotten lassen – ein Schaden von einer Viertelmillion Dollar –, weil die Hälfte seiner Arbeiter entweder abgeschoben wurde oder sich aus Angst nicht mehr zur Arbeit traute. Eine kalifornische Landwirtin verlor 70 Prozent ihrer Feldarbeiter. Landesweit ist die Zahl der Agrarbeschäftigten zwischen März und Juli dramatisch um 155.000 gesunken.

Die oft gehörte politische Parole, man könne diese Kräfte einfach durch US-Bürger ersetzen, wird von den Landwirten als realitätsfern, ja als „Beleidigung“ zurückgewiesen. Sie berichten übereinstimmend, dass sie seit Jahren keine Amerikaner finden, die diese Art von Arbeit machen wollen. Ein Farmer aus Delaware etwa verlor ein Dutzend amerikanische Angestellte, bevor er auf das H-2A-Visaprogramm umstieg. Die Arbeit auf dem Feld sei, so die Branchenvertreter, hochqualifiziert und körperlich extrem fordernd.

Gleichzeitig trauen sich viele Farmer nicht, offen zu reden. Die Angst, selbst ins Visier der Behörden zu geraten oder politische Vergeltungsmaßnahmen zu erleiden, ist zu groß. Sie warnen anonym, dass sie nicht mehr für die Zukunft planen können, Investitionen auf Eis liegen und besonders kleinere Familienbetriebe um ihre Existenz bangen. Das Paradoxe: Viele dieser Farmer halten offenbar weiterhin zu Trump, in der vagen Hoffnung, die „America First“-Strategie werde sich am Ende doch noch für sie auszahlen. Gleichzeitig offenbart sich in ihren Forderungen ein weiterer Widerspruch. Während sie die Arbeiter brauchen, empfinden manche die minimalen Schutzregeln des legalen H-2A-Visaprogramms – Vorschriften zu Unterkunft, Lohn und Arbeitsbedingungen – bereits als „mühselig“. Es ist ein Fokus auf das ökonomische Eigeninteresse, der die Arbeiter zu reinen Wirtschaftseinheiten degradiert, obwohl man hinter vorgehaltener Hand zugibt, dass es sich um hart arbeitende Menschen handelt, die „nur ein besseres Leben wollen, so wie wir auch“.

Chaos aus Washington: Trumps erratische Signale

Was die Verunsicherung auf den Farmen komplett macht, ist die Inkonsistenz der Regierungspolitik. Die Farmer und Arbeiter sind einem ständigen Zickzackkurs ausgesetzt, der jede Planbarkeit verunmöglicht. Auf der einen Seite steht die brutale Realität der Razzien. Arbeiter beschreiben die Panik, wenn die Fahrzeuge der Grenzpolizei auf dem Hof vorfahren. Sie warnen sich gegenseitig mit „Migra, Migra!“-Rufen und fliehen in die Wälder. Die Razzien finden überall statt: auf den Farmen, auf dem Weg zur Arbeit, an Tankstellen oder, wie in Texas geschehen, in einem Drive-Thru-Kiosk, was die Hoffnung zerstört, andere Jobs könnten sicherer sein.

Auf der anderen Seite stehen die erratischen Signale des Präsidenten selbst. Im Juni erkannte Trump öffentlich an, dass seine Politik der Landwirtschaft und der Hotelbranche schade, und versprach: „Es kommen Änderungen.“ Er kündigte eine „Order“ an und sprach Töne an, die fast sympathisch klangen: Man könne den Farmern nicht „all ihre Leute wegnehmen“, die seit 20 Jahren für sie arbeiteten.

Doch auf diese Ankündigungen folgten keine Taten, die den Druck von den Betroffenen nahmen. Eine kurz verkündete Pause der Razzien im Agrarsektor wurde nur Tage später wieder aufgehoben. Auf das Versprechen der Entlastung folgten schnell wieder die gewohnten Social-Media-Tiraden, in denen Trump sein „historisches Mandat“ für das „größte Massenabschiebungsprogramm“ feierte. Für die Arbeiter ist klar: Man kann den Worten des Präsidenten nicht trauen. Dieses Chaos wird auf Ebene der Bundesstaaten teils noch verstärkt. In Texas etwa, das politisch stramm hinter der harten Linie der Regierung steht, haben es die Gesetzgeber ironischerweise versäumt, E-Verify – ein Bundesprogramm zur Überprüfung des legalen Status von Arbeitern – für die meisten privaten Arbeitgeber verpflichtend zu machen. Diese stillschweigende Duldung war lange der Schmierstoff, der das System am Laufen hielt. Nun aber wird diese informelle Toleranz durch die aggressive Vorgehensweise der Bundesbehörden zunichtegemacht.

Die Sabotage legaler Wege: Der Fall FLSP

Die Krise wird dadurch verschärft, dass die Regierung nicht nur undokumentierte Migration bekämpft, sondern auch legale und konstruktive Lösungsansätze aktiv sabotiert. Ein eklatantes Beispiel ist das „Farm Labor Stabilization and Protection Pilot Program“ (FLSPP). Dieses noch unter der Biden-Regierung ins Leben gerufene Programm wurde exakt dafür entworfen, mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen: Es sollte Farmern mit Finanzhilfen (Grants) dabei unterstützen, die hohen Kosten des legalen H-2A-Visaprogramms zu stemmen. Im Gegenzug verpflichteten sich die Farmer zur Einhaltung guter Arbeitsbedingungen und zur Teilnahme der Arbeiter an „Kenne deine Rechte“-Schulungen.

Doch die Trump-Administration legte das Programm auf Eis und fror die Gelder ein. Selbst nachdem ein Gericht die Freigabe der Gelder anordnete, flossen sie nur tröpfchenweise. Farmer, die sich auf die Zusagen verlassen hatten, gerieten in massive finanzielle Not. Eine Farmerin in Texas, die auf 400.000 Dollar wartet, um ihre acht Arbeiter aus Guatemala zu bezahlen, sagt: „Es bringt uns um.“ Ein anderer Farmer in Colorado, ein Trump-Wähler, musste Zehntausende Dollar Schulden aufnehmen, um seinen H-2A-Arbeiter zu finanzieren, während er monatelang auf die zugesagte Erstattung wartete.

Der Grund für die Blockade scheint eine Mischung aus administrativer Zerrüttung und ideologischer Verbohrtheit zu sein. Die Belegschaft im Landwirtschaftsministerium (USDA) wurde massiv reduziert, was die Bearbeitung lähmt. Zudem wurde eine geplante wissenschaftliche Untersuchung, die den Erfolg des Programms – etwa bei der Reduzierung illegaler Einwanderung – messen sollte, vom Ministerium gestoppt. Die absurde Begründung: Die Forschung unterstütze „DEI“ (Diversity, Equity, and Inclusion) – ein rotes Tuch für die aktuelle Regierung. Hier zeigt sich der Kern des Widerspruchs: Selbst ein Programm, das legale Migration fördert, die Ernährungssicherheit stärkt und bei Farmern beliebt ist, wird aus ideologischen Gründen blockiert – selbst wenn es die eigene Wählerschaft trifft.

Wenn die Felder schweigen: Eine Nation in Geiselhaft

Die Folgen dieser Politik sind längst im Alltag der Amerikaner angekommen. Sie sind menschlich verheerend und ökonomisch katastrophal. Für die Arbeiter bedeutet der eskalierende Druck ein Leben in permanenter Anspannung und Isolation. Es gibt Berichte von Farmarbeitern, die ihre Höfe seit Januar nicht mehr verlassen haben, aus Angst, auf dem Weg zum Supermarkt festgenommen zu werden. Eine Frau in Texas traut sich nicht einmal mehr, mit ihren Hunden spazieren zu gehen, weil sie in jedem fremden Auto Agenten der Einwanderungsbehörde vermutet. Die Menschen stecken in einer unmöglichen Lage: „Wenn ich das Haus verlasse, holen sie mich. Wenn ich hier bleibe, wie soll ich essen?“ Es ist ein Leben in „Lauerhaltung“, in ständiger Erwartung des Zugriffs.

Für die US-Wirtschaft sind die Folgen messbar. Die Ernteausfälle gehen in die Millionen. Und die Knappheit treibt die Inflation; allein zwischen Juni und Juli stiegen die Preise für Gemüse um 39 Prozent. Ökonomen warnen, dass Massenabschiebungen unweigerlich zu höheren Löhnen für knappere Arbeiter und damit zu „höheren Preisen für die US-Verbraucher“ führen werden. Diese Krise wird durch die flankierende Politik der Regierung potenziert. Es ist ein „frontaler Angriff“ auf die Landwirtschaft an mehreren Fronten gleichzeitig: Die Razzien entziehen die Arbeitskräfte; Trumps protektionistische Zollpolitik hat zu massiven Vergeltungszöllen aus China, Kanada und Mexiko geführt, wodurch der vitale Exportmarkt für Sojabohnen fast vollständig zusammengebrochen ist; und parallel dazu droht das Gesundheitsministerium mit Verboten für Schlüssel-Pestizide. Die ultimative Gefahr, vor der inzwischen selbst das US-Arbeitsministerium spricht, sind „unmittelbare Gefahren für die amerikanische Lebensmittelversorgung“. Wenn die Politik so weitergeht, so warnen Landwirte, steht die Ernährungssicherheit der USA auf dem Spiel.

Widerstand im Schatten und die Zukunft der Farmen

Wo der Druck wächst, wächst auch der Widerstand, wenn auch oft im Verborgenen. Menschenrechtsorganisationen wie „Migrant Justice“ springen ein, organisieren Kautionszahlungen und holen festgenommene Arbeiter aus der Abschiebehaft. Es gibt kollektive Ansätze wie das „Milk with Dignity“-Programm in Vermont, bei dem sich Farmen – und sogar der Eishersteller Ben & Jerry’s – freiwillig zur Einhaltung von Arbeitsstandards verpflichten, um den Arbeitern ein Mindestmaß an Sicherheit zu geben. Und es gibt den individuellen Mut: Eine Arbeiterin berichtet, wie sie ihren Arbeitgeber auf fehlende Schutzmasken und Schimmel im Wohnhaus ansprach. Als dieser antwortete: „Wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch“, dachte sie still: „Ich kann nicht einfach weg. Ich habe Familie hier.“ Aus dieser Frustration wächst bei manchen der Wille zum Widerstand.

Am Ende offenbart sich die ganze Perfidie des Systems. Die Geschichte eines Farmers in Colorado, der für das legale FLSP-Programm kämpfte, zeigt die menschliche Realität jenseits der Ideologie. Er, ein Trump-Wähler, baute eine tiefe menschliche Bindung zu seinem Arbeiter aus Guatemala auf. Er erkannte dessen Fleiß und dessen Wunsch, die Familie zu unterstützen. Seine Konsequenz, nachdem er monatelang von der eigenen Regierung hingehalten wurde, ist ein Urteil über die Politik Washingtons. Er sagt, er werde diesen Mann nächstes Jahr wieder einstellen – „mit oder ohne das Geld“ der Regierung. Es ist eine menschliche Entscheidung gegen eine unmenschliche Politik.

Doch diese mutigen Schritte und individuellen Entscheidungen können die strukturelle Zerstörung kaum aufhalten. Die aktuelle Krise beschleunigt den seit Jahrzehnten anhaltenden Trend der Marktkonzentration. Während es 1950 noch fünf Millionen Farmen in den USA gab, sind es heute nur noch 1,8 Millionen. Die aktuelle Politik, so Experten, wird noch viel mehr Höfe in den Ruin treiben. Leidtragende sind vor allem die kleinen und mittleren Familienbetriebe, die nicht wissen, ob es sie nächstes Jahr noch gibt. Doch für die meisten gibt es diesen Ausweg nicht. Sollte die Regierung am Ende entscheiden, die ausländischen Arbeitskräfte doch in Ruhe zu lassen, dann, so die zynische Prognose, nur aus einem Grund: damit sie weiter ausgebeutet werden können.