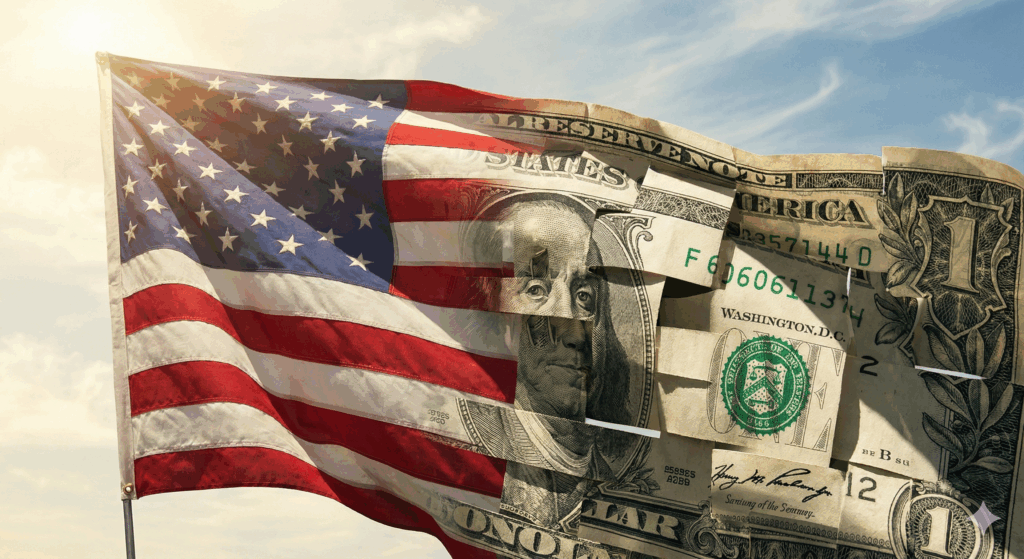

Es ist ein paradoxes Schauspiel, das sich derzeit auf der großen Bühne der amerikanischen Politik abspielt. Auf der einen Seite stehen die Massen in den roten Kappen, die „Make America Great Again“ rufen, getrieben von der Sehnsucht nach einer Zeit, in der der einfache Arbeiter noch das Rückgrat der Nation bildete. Auf der anderen Seite, weit entfernt vom Lärm der Wahlkampfveranstaltungen, in den klimatisierten Konferenzräumen von Palm Beach und im Silicon Valley, werden Schecks unterschrieben, deren Nullen den Rahmen des Vorstellbaren sprengen. Es ist, als würde man dabei zusehen, wie das Fundament der Demokratie langsam ausgehöhlt und durch ein neues Konstrukt ersetzt wird, das eher den Zügen einer Plutokratie gleicht als der Republik, die die Gründerväter im Sinn hatten.

Die amerikanische Politik hat sich verändert. Es geht nicht mehr nur um Spenden. Es geht um Investitionen. Und die Rendite, die sich eine kleine, exklusive Elite davon verspricht, ist nichts Geringeres als die Kontrolle über die Weichenstellungen der mächtigsten Nation der Erde.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Vom Spender zum Oligarchen: Eine tektonische Verschiebung

Lange Zeit sprach man in Washington von „Großspendern“ oder „Einflussreichen“. Doch diese Begriffe wirken heute fast nostalgisch, wie Relikte aus einer Zeit, in der politische Zuwendungen noch an Schamgrenzen gebunden waren. Was wir heute beobachten, ist eine qualitative Metamorphose des politischen Einflusses. Kritiker und Analysten greifen zunehmend zu einem Wort, das man lange Zeit fast ausschließlich für die postsowjetischen Zustände in Russland reservierte: Oligarchie.

Der Unterschied liegt nicht nur in der Summe des Geldes, sondern in der Art der Machtausübung. Ein Spender unterstützt einen Kandidaten, dessen Ansichten er teilt. Ein Oligarch hingegen kauft sich Einfluss, um die Realität nach seinem Willen zu formen. Wenn Einzelpersonen wie der Erbe des Bankiersimperiums Tim Mellon oder die Casino-Magnatin Miriam Adelson Beträge in Höhe von hunderten Millionen Dollar bewegen, dann ist das kein bürgerschaftliches Engagement mehr. Es ist der Versuch, die demokratische Gleichheit – das Prinzip „One Man, One Vote“ – durch die brutale Logik des Kapitals zu ersetzen. Diese Akteure agieren nicht am Rande des Systems; sie bauen es um. Sie nutzen ihren Reichtum als Rammbock gegen Institutionen, die ihre ökonomischen Interessen beschneiden könnten.

Die Mechanismen der Macht: Wie das Geld fließt

Die Kanäle, durch die dieses Geld strömt, sind so vielfältig wie undurchsichtig. Besonders bemerkenswert ist das Phänomen der finanziellen Auferstehung Donald Trumps nach seiner Wahlniederlage. In einer Zeit, in der ein gewöhnlicher Politiker in der Versenkung verschwunden wäre, wurde Trump zu einem Magneten für Kapital. Er sammelte hunderte Millionen Dollar, oft unter dem Vorwand, angeblichen Wahlbetrug zu bekämpfen. Doch diese Mittel flossen nicht nur in Kampagnen, sie wurden zu einem Instrument der Loyalitätssicherung.

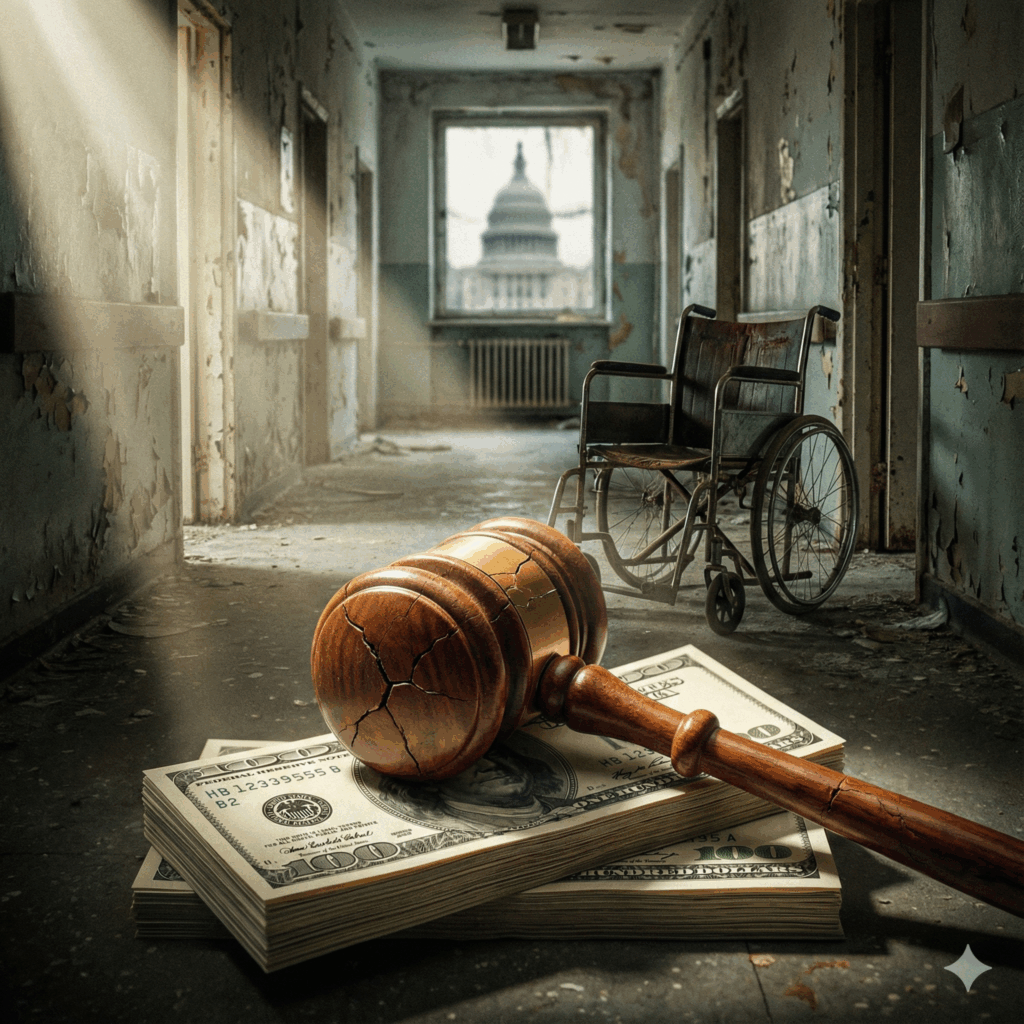

Ein besonders perfider Mechanismus ist die Nutzung sogenannter „Legal Defense Funds“. Hier wird Geld nicht für Plakate oder TV-Spots ausgegeben, sondern um die Anwaltsrechnungen von Zeugen und Angeklagten im Umfeld Trumps zu begleichen. Das schafft Abhängigkeiten. Wer zahlt, bestimmt die Strategie. Es ist eine Privatisierung der Justizhilfe, die sicherstellt, dass niemand aus der Reihe tanzt. Das politische Kapital wird hier direkt in juristisches Schweigegeld umgemünzt.

Hinzu kommen die Super PACs, jene nominell unabhängigen Unterstützungskomitees, die in Wahrheit oft als verlängerter Arm der Kampagnen fungieren. Sie erlauben es Milliardären, unbegrenzte Summen zu schleusen, ohne sich an die lästigen Obergrenzen direkter Parteispenden halten zu müssen. Diese Strukturen sind die Pipelines, durch die das Geld der Ultrareichen direkt in die Adern des politischen Systems gepumpt wird, oft verschleiert durch Kaskaden von Unterorganisationen, die den wahren Ursprung der Mittel verschleiern.

Der große Verrat: Populismus trifft auf Plutokratie

Die vielleicht größte Ironie – und zugleich die größte Tragödie – dieser Entwicklung liegt im eklatanten Widerspruch zwischen der Rhetorik und der Realität der „America First“-Bewegung. Donald Trump inszeniert sich als Anwalt des „vergessenen Mannes“, als Rächer der enttäuschten Arbeiterklasse, die sich von der Globalisierung betrogen fühlt. Doch seine finanzielle Basis besteht fast ausschließlich aus jenen Akteuren, die von genau dieser Globalisierung und der Deregulierung am meisten profitiert haben.

Nehmen wir Elon Musk. Der Tech-Milliardär, der sich zunehmend als kultureller Krieger der Rechten positioniert, spricht offen von „temporären Härten“, die die Bevölkerung ertragen müsse, um die Wirtschaft zu sanieren. Für einen Mann, dessen Privatvermögen das Bruttoinlandsprodukt kleiner Staaten übersteigt, ist eine solche Aussage leicht getroffen. Für den durchschnittlichen amerikanischen Wähler, der mit Inflation und stagnierenden Löhnen kämpft, klingt sie wie Hohn. Doch dieser Widerspruch wird durch den Lärm des Kulturkampfes übertönt. Solange man über kulturelle Themen streitet, fällt kaum auf, dass die ökonomische Agenda im Hintergrund – Steuersenkungen für Konzerne, Deregulierung der Finanzmärkte, Schwächung von Gewerkschaften – diametral den Interessen derer entgegensteht, die bei den Rallyes jubeln.

Auch die historische Ausrichtung der Spender hat sich gewandelt. Während traditionelle konservative Geldgeber wie die Familie Uihlein oder Adelson vor allem auf steuerliche Vorteile und eine harte Außenpolitik (insbesondere pro-Israel) fokussiert waren, bringt die neue Garde der Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley eine andere, disruptivere Energie mit. Sie sind weniger an Stabilität interessiert als an einem radikalen Umbau des Staates. Ihre Vision ist oft libertär geprägt, technikgläubig und institutionenfeindlich.

Das Unbehagen der Parteien: Ein Riss geht durch das Establishment

Diese totale Abhängigkeit vom großen Geld bleibt nicht ohne interne Reibungen. Innerhalb der Republikanischen Partei gärt es. Figuren wie Josh Hawley versuchen verzweifelt, der Partei ein Image als echte Arbeiterpartei zu geben, die sich um Familien und Löhne kümmert. Doch dieser populistische Anstrich blättert schnell ab, wenn man sieht, wer die Rechnungen bezahlt. Es ist ein Spagat, der auf Dauer kaum zu halten ist: Wie will man Politik für den kleinen Mann machen, wenn man am Tropf von Milliardären hängt, die Sozialleistungen als unnötigen Ballast betrachten?

Steve Bannon, einst Chefstratege Trumps und Vordenker des modernen Rechtspopulismus, warnte bereits vor der Gefahr, dass sich die Bewegung an die Eliten verkauft. Wenn die Basis erkennt, dass ihre kulturellen Ressentiments nur bedient werden, um eine ökonomische Agenda durchzusetzen, die sie selbst benachteiligt, droht das ganze Gebäude einzustürzen.

Auch religiöse Stimmen melden sich zu Wort. Politiker wie der Demokrat James Talarico nutzen biblische Bilder, um die moralische Verwerflichkeit dieser Geldkonzentration anzuprangern. Er spricht vom „Umstoßen der Tische“ im Tempel – eine kraftvolle Metapher für den Versuch, die Händler aus dem Haus der Demokratie zu vertreiben. Diese moralische Argumentation trifft einen Nerv, denn sie verweist darauf, dass extreme Ungleichheit nicht nur ein ökonomisches, sondern ein ethisches Problem ist.

Die demokratische Doppelmoral

Es wäre jedoch fatal, dieses Phänomen als rein republikanisches Problem abzutun. Die Demokratische Partei befindet sich in einem ähnlichen Dilemma, auch wenn die Vorzeichen andere sind. Auch sie ist auf die Zuwendungen von Milliardären angewiesen – seien es Finanzgrößen wie Michael Bloomberg oder Tech-Investoren wie Reid Hoffman.

Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in der Basis. Umfragedaten zeigen deutlich, dass demokratische Wähler den Einfluss der Superreichen mit tiefem Misstrauen betrachten. Für sie ist die Abhängigkeit ihrer Partei von Großspendern ein notwendiges Übel, oft sogar ein Verrat an den eigenen Idealen. Auf republikanischer Seite hingegen wird Reichtum oft als Ausweis von Kompetenz und Erfolg gefeiert. Donald Trump hat es geschafft, seine eigene Korrumpierbarkeit als geschäftliche Cleverness zu verkaufen. Wenn er offen zugibt, Gefallen gegen Geld zu tauschen, nickt seine Basis anerkennend: „Er kennt das Spiel“.

Dennoch versuchen Demokraten wie der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, aus dieser Stimmung Kapital zu schlagen. Sie inszenieren sich als Kämpfer gegen die Oligarchie, prangern die Steuergeschenke an die Reichen an – und müssen doch im selben Atemzug bei genau diesen Reichen um Spenden bitten, um gegen die finanzielle Übermacht der Gegenseite bestehen zu können. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan, eine Janusköpfigkeit, die die Glaubwürdigkeit der gesamten politischen Klasse untergräbt.

Das Risiko der Autokratie und die Bedrohung der sozialen Sicherheit

Wohin führt dieser Weg? Experten wie der Politikwissenschaftler Jeffrey Winters warnen davor, dass die USA auf dem besten Weg in eine zivile Oligarchie sind, in der demokratische Prozesse nur noch als Fassade dienen, während die eigentlichen Entscheidungen von einer kleinen Kaste getroffen werden. Das enorme Fundraising-Volumen ist hierbei kein Zeichen politischer Begeisterung, sondern ein Indikator für die Exklusivität des Zugangs. Wer nicht zahlen kann, wird nicht gehört.

Die konkreten Gefahren für die Bevölkerung sind real. Viele der großen Geldgeber drängen auf eine Reform – im Klartext: eine Kürzung – der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere der Social Security. Während Trump im Wahlkampf verspricht, diese Systeme nicht anzutasten, fordern seine Finanziers hinter verschlossenen Türen genau das. Es ist die klassische Taktik: Vor der Wahl wird dem Volk Sicherheit versprochen, nach der Wahl wird dem Spender geliefert.

Noch bedrohlicher ist die systemische Verschiebung hin zu autokratischen Strukturen. Wenn Gesetze nicht mehr dem Gemeinwohl dienen, sondern maßgeschneidert werden, um die Vermögen einiger Weniger zu schützen, verliert der Staat seine Legitimität. Der Vergleich mit Russland, so schmerzhaft er für amerikanische Ohren klingen mag, ist nicht mehr völlig von der Hand zu weisen. Auch dort begann der Weg in die Autokratie mit der Verschmelzung von politischer Macht und extremem Reichtum.

Die Illusion der Gegenwehr

Gibt es einen Ausweg? Akteure wie Mark Cuban versuchen, eine Trennlinie zu ziehen. Er argumentiert, dass unternehmerischer Erfolg legitim sei, der Kauf von politischem Einfluss jedoch nicht. Er plädiert für eine Welt, in der Ideen zählen, nicht Scheckbücher. Doch in einem System, das durch Urteile des Supreme Court wie „Citizens United“ die Schleusen für unbegrenzte Geldflüsse geöffnet hat, wirkt dieser Appell fast naiv.

Transparenz, etwa durch die Veröffentlichung von Daten der Wahlkommission (FEC), ist ein wichtiges Werkzeug. Investigative Journalisten nutzen diese Daten, um die Netzwerke offen zu legen. Doch Wissen allein ist keine Macht, solange die politischen Konsequenzen ausbleiben. Die mediale Berichterstattung kann Skandale aufdecken, aber in einer polarisierten Öffentlichkeit, in der jede unbequeme Wahrheit als „Fake News“ diskreditiert wird, verpufft die Wirkung oft.

Der Einfluss der kleinen Spender, jener Millionen Amerikaner, die fünf oder zehn Dollar überweisen, wird zwar gerne als Beweis für die Basisdemokratie hochgehalten. Doch quantitativ und qualitativ verblasst ihr Einfluss gegen die konzentrierte Macht der Milliarden. Ein Kleinspender investiert in Hoffnung; ein Milliardär investiert in Ergebnisse.

Wir stehen an einem Wendepunkt. Die amerikanische Demokratie droht zu einer Handelsware zu verkommen, gehandelt auf einem Marktplatz, zu dem nur die reichsten 0,01 Prozent Zutritt haben. Wenn sich diese Entwicklung ungebremst fortsetzt, wird das Versprechen von „We the People“ endgültig einer neuen Realität weichen müssen: „We the Owners“. Und in dieser neuen Realität ist für den einfachen Bürger kein Platz mehr am Tisch – er steht allenfalls noch auf der Speisekarte.