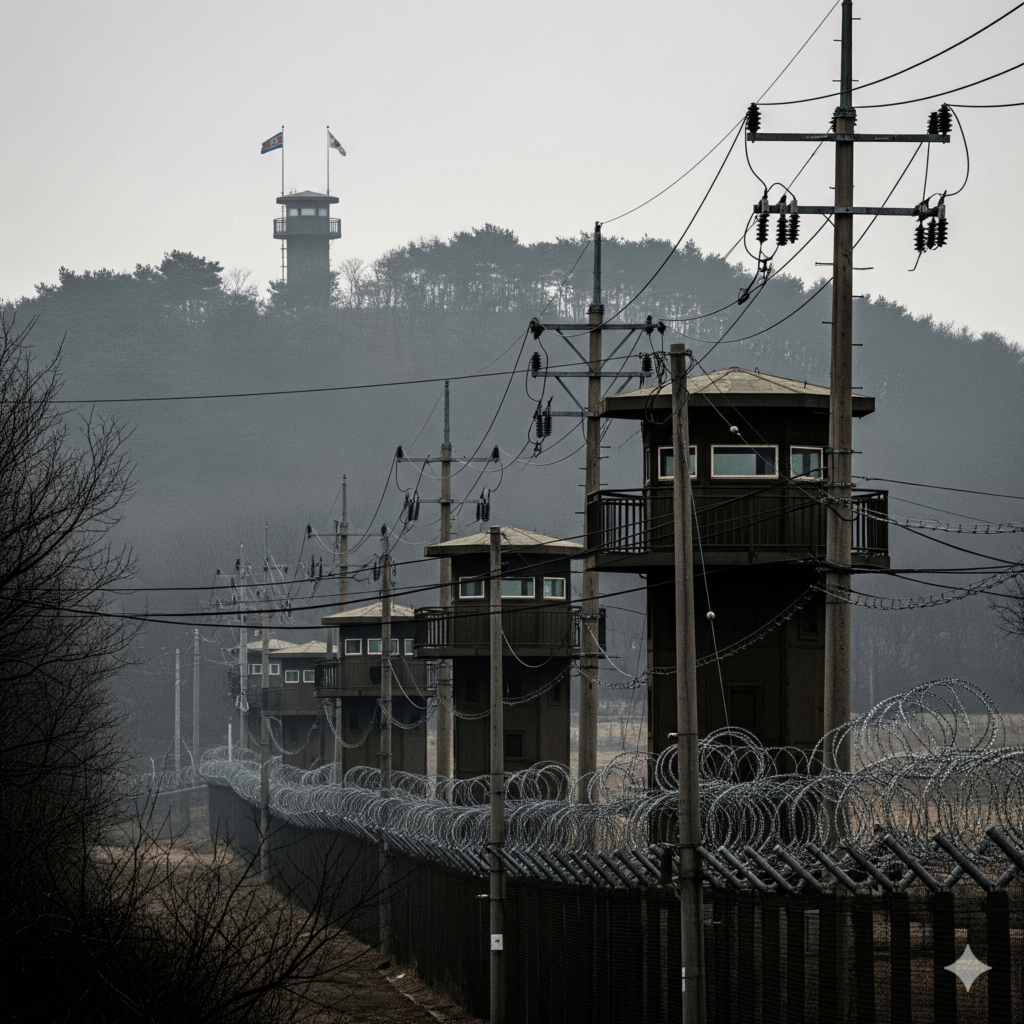

Ein Schuss hallt nach in den Korridoren der Macht, und seine Echos drohen, die Grundfesten der amerikanischen Wissenschaftslandschaft zu erschüttern. Die Ermordung des rechtsextremen Campus-Influencers Charlie Kirk an der Utah Valley University ist eine menschliche Tragödie und ein brutaler Akt der Gewalt. Doch in der politischen Arena der zweiten Amtszeit von Donald Trump ist sie vor allem eines: ein willkommener Prätext. Für die Regierung in Washington markiert der Vorfall nicht den Beginn, sondern die entscheidende Eskalationsstufe in einem lange schwelenden Kulturkampf, der nun mit offener Feindseligkeit gegen die intellektuellen Zentren des Landes geführt wird. Was wir derzeit am Beispiel der Harvard University beobachten, ist kein spontaner Ausbruch politischen Zorns, sondern die methodische Exekution einer Strategie, die darauf abzielt, die Autonomie des Denkens der politischen Macht zu unterwerfen. Unter dem Banner einer vorgeblich noblen Suche nach „intellektueller Vielfalt“ wird ein Angriff auf die Freiheit der Forschung und Lehre geführt, dessen Konsequenzen weit über die ehrwürdigen Mauern von Cambridge, Massachusetts, hinausreichen. Die Reaktion der akademischen Welt, ein nobler Rückzug auf die eigene Reflexion, mag ehrenhaft sein – doch sie droht, sich als tragisch unzureichendes Schutzschild gegen den Ansturm des administrativen Bulldozers zu erweisen.

Die Anatomie einer Eskalation

Die Tinte unter den ersten Nachrufen auf Charlie Kirk war kaum getrocknet, als die Propagandamaschinerie der Regierung die Deutungshoheit über das Ereignis an sich riss. Die Tat eines Einzelnen wurde umgehend zu einem Sündenfall des gesamten universitären Systems umgedeutet. In den Erzählungen von Donald Trump und seinen publizistischen Verbündeten mutierten die amerikanischen Eliteuniversitäten über Nacht von Orten des Diskurses zu Brutstätten eines bewaffneten Linksextremismus, zu Tollhäusern voller „Gottloser“, „Irrer“ und „ideologisch besessener Marxisten“. Diese Rhetorik ist mehr als nur verbale Schärfe; sie ist die ideologische Vorbereitung für administrative Massnahmen, die mit bemerkenswerter Geschwindigkeit folgten. Binnen weniger Wochen wurden landesweit 36 Professoren entlassen, deren Vergehen darin bestand, in sozialen Medien auf die Hassrhetorik Kirks hingewiesen oder sich über dessen Ermordung hämisch geäussert zu haben. Videos von der Festnahme einer Studentin der Texas Tech, die sich über Kirk lustig gemacht hatte, zirkulierten als Exempel, das zur Abschreckung dienen sollte. Der Mord lieferte die moralische Legitimation für einen Feldzug, dessen Ziel nicht die Aufklärung eines Verbrechens, sondern die Disziplinierung eines ganzen Sektors ist. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer sich dem Narrativ der Regierung widersetzt, wer abweichende Meinungen äussert, riskiert seine Karriere und seine Freiheit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Das administrative Arsenal der Macht

Der Angriff auf die Universitäten wird jedoch nicht primär mit Paragrafen, sondern mit Zahlen geführt. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht eine Waffe, die stiller, aber ungleich wirksamer ist als jede Verordnung: das Einfrieren von Forschungsgeldern. Harvard wurde vom Bildungsministerium unter eine „verstärkte Finanzüberwachung“ gestellt, ein Status, der normalerweise Unternehmen am Rande des Bankrotts vorbehalten ist und der die Institution unter einen Generalverdacht der Misswirtschaft stellt. Weit gravierender ist jedoch die Blockade bereits zugesagter und gerichtlich bestätigter Forschungsmittel in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar. Obwohl ein Gericht in Boston entschied, dass die Regierung nicht das Recht habe, diese Gelder als Strafmassnahme für angebliche Versäumnisse bei der Bekämpfung von Antisemitismus bei propalästinensischen Protesten einzubehalten, bleibt der Geldhahn zu.

Die Methode ist dabei ebenso perfide wie effektiv: Anstatt das Gerichtsurteil offen zu missachten, wird es durch administrative Passivität unterlaufen. Zuständige Beamte im neu geschaffenen Ministerium für Regierungseffizienz geben die Zahlungen schlicht nicht frei. Diese bürokratische Guerillataktik lähmt die Institutionen, ohne einen direkten Verfassungsbruch zu begehen, der sofortige juristische Konsequenzen hätte. Die Regierung geht stattdessen in Berufung und signalisiert ihre Bereitschaft, den Fall bis zum Supreme Court zu treiben – einem Gerichtshof, den Trump in seiner ersten Amtszeit erfolgreich mit loyalen Richtern besetzt hat. Diese juristische Zermürbungsstrategie wird flankiert von öffentlichen Forderungen wie jener nach einer Strafzahlung von 500 Millionen Dollar, die von einer Regierungsanwältin unverblümt als „Anerkennung des eigenen Fehlverhaltens“ bezeichnet wurde. Es geht nicht um Recht, es geht um Unterwerfung.

Das trojanische Pferd der Meinungsvielfalt

Als ideologisches Einfallstor für diese Kampagne dient die Forderung nach mehr „Viewpoint Diversity“, nach intellektueller Vielfalt. Auf den ersten Blick erscheint dieser Ruf nach mehr Pluralität an den als überwiegend liberal geltenden Eliteuniversitäten legitim. Die Kritik, eine ideologische Monotonie gefährde vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften eine ergebnisoffene Suche nach Wahrheit, wird seit Jahrzehnten von konservativen Kreisen geäussert und hat einen wahren Kern. Die Universitäten haben sich durch eine gewisse intellektuelle Selbstgenügsamkeit und die Reproduktion eines linksliberalen Milieus angreifbar gemacht. Initiativen wie der „Council of Academic Freedom“ in Harvard, die von Professoren wie dem Philosophen Edward Hall mitbegründet wurden, zeugen von einem ernsthaften Interesse, diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken.

Doch im Mund der Trump-Regierung wird der Begriff der Vielfalt zu einem trojanischen Pferd. Es geht nicht um die Stärkung eines offenen Diskurses, sondern um die erzwungene Installation regierungstreuer Stimmen. Die Definitionshoheit darüber, was als legitime „konservative“ Position gilt, soll vom Wissenschaftsbetrieb an die Politik übergehen. Edward Hall und andere Akademiker erkennen darin den durchsichtigen Vorwand, um den ideologischen Kampf fortzuführen und unliebsame Professoren durch gefügige zu ersetzen. Die Forderung nach Vielfalt wird pervertiert zu einem Instrument der Gleichschaltung. Die Regierung nutzt eine berechtigte Kritik an den Universitäten, um eine Lösung zu erzwingen, die das Problem nicht heilt, sondern die Institution selbst zerstört.

Zwischen Kapitulation und roter Linie

Der massive Druck von aussen zeigt Wirkung. Harvard hat bereits eine Reihe von Zugeständnissen gemacht, die tief in die Autonomie der Universität eingreifen. Die Einstellung von Diversitätsinitiativen und die personelle „Aufräumaktion“ an der Fakultät für Nahost-Studien, bei der der Direktor und seine Stellvertreterin entlassen wurden, sind klare Signale der Anpassung. Die Einrichtung einer Taskforce gegen Antisemitismus und der Ausbau von Kooperationen mit jüdischen Institutionen mögen für sich genommen sinnvoll sein, im Kontext des politischen Drucks wirken sie jedoch wie eine vorauseilende Erfüllung von Regierungsforderungen.

Doch es gibt eine rote Linie, die Harvard bisher nicht zu überschreiten bereit ist: die direkte Einmischung in Personalfragen und akademische Berufungen. Sich vorschreiben zu lassen, welche und wie viele konservative Professoren eingestellt werden sollen, würde dem Selbstverständnis als unabhängige Institution fundamental widersprechen. Die Skepsis gegenüber jeglicher Form von Abkommen mit der Regierung ist nachvollziehbar und wird durch den Fall der Columbia University untermauert. Obwohl Columbia sich im Juli auf einen Deal mit der Regierung geeinigt hatte, bleiben auch dort Forschungsgelder weiterhin eingefroren. Diese Erfahrung lehrt, dass Zugeständnisse nicht zu einer Deeskalation führen, sondern lediglich als Zeichen von Schwäche interpretiert werden, das zu weiteren Forderungen ermutigt. Ein Pakt mit dieser Regierung, so die wachsende Erkenntnis in Cambridge, ist sinnlos, weil er auf keinerlei Verlässlichkeit oder gutem Willen der Gegenseite basiert.

Der Aderlass der Exzellenz

Während die Debatten um Ideologie und Autonomie die Schlagzeilen beherrschen, vollzieht sich im Stillen ein Prozess, der die amerikanische Spitzenforschung in ihrem Kern bedroht. Die von Donald Trump erlassene Verordnung, die eine Gebühr von 100.000 Dollar für die Anstellung eines ausländischen Mitarbeiters mit Visum vorschreibt, ist ein direkter Angriff auf die Internationalität, die eine der wichtigsten Säulen der wissenschaftlichen Exzellenz von Institutionen wie Harvard darstellt. Die besten Köpfe der Welt werden abgeschreckt oder können schlicht nicht mehr finanziert werden. Dieser intellektuelle Aderlass wird die Innovationskraft der USA nachhaltig schwächen.

Gleichzeitig macht das Einfrieren der Forschungsgelder den Schaden auf einer sehr konkreten Ebene sichtbar. Wenn Professorin Molly Franke von der Harvard Medical School berichtet, dass ihr nun Millionen für Studien zu Tuberkulose und HIV fehlen, wird deutlich, dass dieser politische Kampf direkte Opfer fordert: nicht nur die Forscher, sondern auch die Menschen, denen ihre Arbeit zugutekommen sollte. Der Entzug von Forschungszuschüssen durch das Gesundheitsministerium ist kein abstrakter Verwaltungsakt, sondern eine bewusste Entscheidung gegen wissenschaftlichen Fortschritt in lebenswichtigen Bereichen. Es ist die vielleicht zynischste Facette dieses Konflikts: Im Namen einer politischen Agenda wird die Suche nach Wissen, das Leben retten kann, aktiv sabotiert.

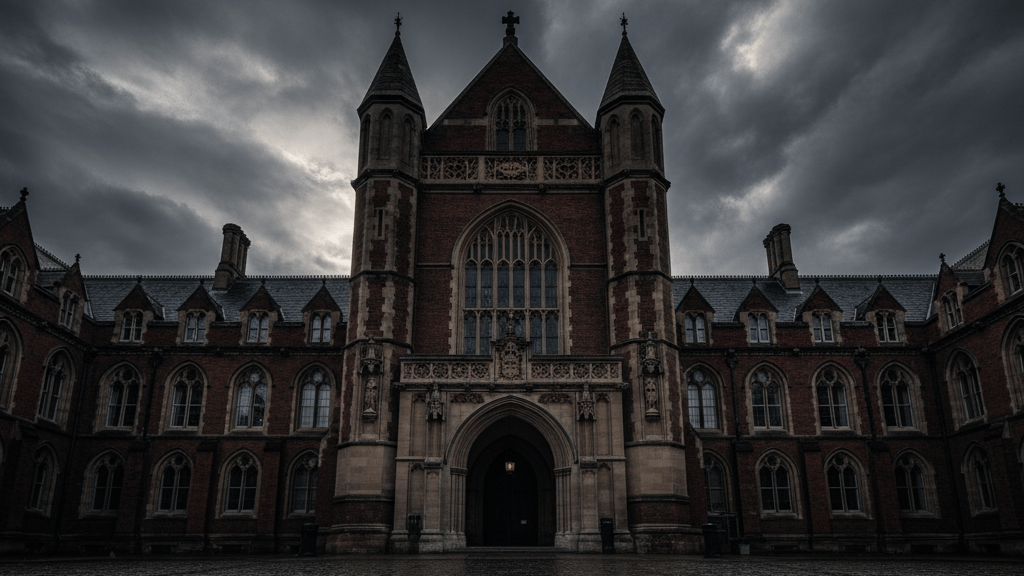

Die Selbstzweifel einer belagerten Elite

Der monatelange Beschuss von aussen hat unweigerlich zu einer tiefgreifenden Introspektion innerhalb der Mauern Harvards geführt. Der permanente Krisenmodus zwingt Akademiker und Studierende, fundamentale Fragen neu zu stellen, die lange als selbstverständlich galten. Was ist die Aufgabe einer Universität in einer derart polarisierten Gesellschaft? Wie politisch darf, wie politisch muss sie sein? Die vielleicht schmerzhafteste Frage ist jene nach der eigenen Mitverantwortung. Hat sich die liberale Elite tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten auf Kosten Andersdenkender reproduziert und so eine intellektuelle Echokammer geschaffen? Wurde sie deshalb von der Wucht und der Wut der Neuen Rechten so unvorbereitet getroffen?

Diese Selbstzweifel führen zu einem spürbaren Mentalitätswechsel. Professoren wie die Staatswissenschaftlerin Jennifer Hochschild beobachten, dass die identitätspolitischen Haltungskämpfe in den Seminaren abnehmen und einer offeneren, fragenderen Diskussionskultur weichen. Studierende trauen sich wieder, Ratlosigkeit zuzugeben und vermeintliche Gewissheiten zu hinterfragen. Forschungsprojekte wie jenes der Politologin Danielle Allen, die an der John F. Kennedy School of Government neue demokratische Prozesse für das 21. Jahrhundert entwirft, sind Ausdruck dieses Wandels. Die Universität besinnt sich auf ihre Kernkompetenz: dem Angriff auf die Vernunft mit den Mitteln der Vernunft zu begegnen. Widerstand durch Reflexion, so die leise Hoffnung.

Wenn Reflexion nicht mehr schützt

Doch reicht dieser intellektuelle Widerstand aus? Die entscheidende Frage, die sich Harvard und anderen belagerten Institutionen stellt, ist, ob man einem Gegner, der die Spielregeln von Rationalität, Faktenbasiertheit und Rechtsstaatlichkeit systematisch missachtet, mit den Mitteln des akademischen Diskurses beikommen kann. Die Selbstreflexion ist notwendig und heilsam, aber sie könnte sich als stumpfe Waffe gegen die rohe Macht der Exekutive erweisen. Ein Kipppunkt scheint absehbar, an dem die interne Auseinandersetzung nicht mehr genügt. Dieser Punkt wäre erreicht, wenn die Regierung ihre Angriffe so weit treibt, dass die Integrität der Forschung fundamental gefährdet ist.

Dann stünde Harvard vor einer existenziellen Wahl, die Professor Randall Kennedy von der Law School bereits skizziert: die rote Linie zu ziehen und für den Erhalt der Wissenschaftsfreiheit gänzlich auf Bundesmittel zu verzichten. Ein solcher Schritt wäre dramatisch. Er würde die Universität finanziell massiv schwächen, ihre Forschungskapazitäten reduzieren und sie möglicherweise zu einer noch exklusiveren Einrichtung machen. Doch es könnte der einzige Weg sein, ihre Seele zu retten. Der Kampf, der heute in Harvard geführt wird, ist daher mehr als nur ein Streit um Gelder und Posten. Es ist ein Kampf um die grundlegende Frage, ob Wissen ein freies Gut im Dienste der Gesellschaft ist oder ein Instrument im Arsenal der politischen Macht. Der Ausgang dieses Kampfes wird nicht nur über die Zukunft der amerikanischen Universitäten entscheiden, sondern über die Widerstandsfähigkeit der demokratischen Kultur selbst.