Es ist eine Politik, die mit der stillen, unerbittlichen Präzision eines administrativen Federstrichs vollzogen wird. Weit über den Wolken, im kalten Vakuum des Alls, wo Dutzende technologische Wächter still ihre Bahnen ziehen, werden die Lichter ausgeknipst. Ein Instrument nach dem anderen, das uns hilft, die fiebrige Unruhe unseres Planeten zu verstehen, wird zum Schweigen gebracht. Die zweite Amtszeit von Donald Trump hat einen alten ideologischen Kampf mit neuer Vehemenz entfacht: den Krieg gegen die Klimawissenschaft. Doch unter dem Vorwand, Steuergelder zu sparen und sich auf das „Wesentliche“ zu konzentrieren, demontiert die Administration nicht nur unliebsame Forschung. Sie begeht einen Akt der bewussten Ignoranz, der die Fähigkeit der Nation, ihre Bürger vor den immer heftigeren Unbilden des Wetters zu schützen, fundamental untergräbt. Die These dieser Politik ist ebenso simpel wie trügerisch: Man könne das Wetter verstehen, ohne das Klima zu begreifen. Es ist, als wolle man die Flugbahn einer Kugel vorhersagen, ohne die Gesetze der Schwerkraft anzuerkennen – ein intellektuelles und praktisches Wagnis mit potenziell katastrophalen Folgen.

Die politische Wetterscheide: Eine künstliche Trennung mit realen Folgen

Im Zentrum der neuen Doktrin steht eine scharfe, fast dogmatische Trennlinie. Auf der einen Seite: das Wetter – kurzfristig, greifbar, das, was vor unserem Fenster geschieht. Seine Vorhersage gilt als essenzielle Aufgabe des Staates, als eine Investition in die Sicherheit und Wirtschaft. Auf der anderen Seite: das Klima – langfristig, abstrakt, der große statistische Rahmen, in dem sich das Wetter abspielt. Die Erforschung des Klimas, so das von Papieren wie dem „Project 2025“ der Republikaner geprägte Narrativ, sei nicht nur nachrangig, sondern Teil einer „Klima-Alarm-Industrie“, die es zu demontieren gelte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

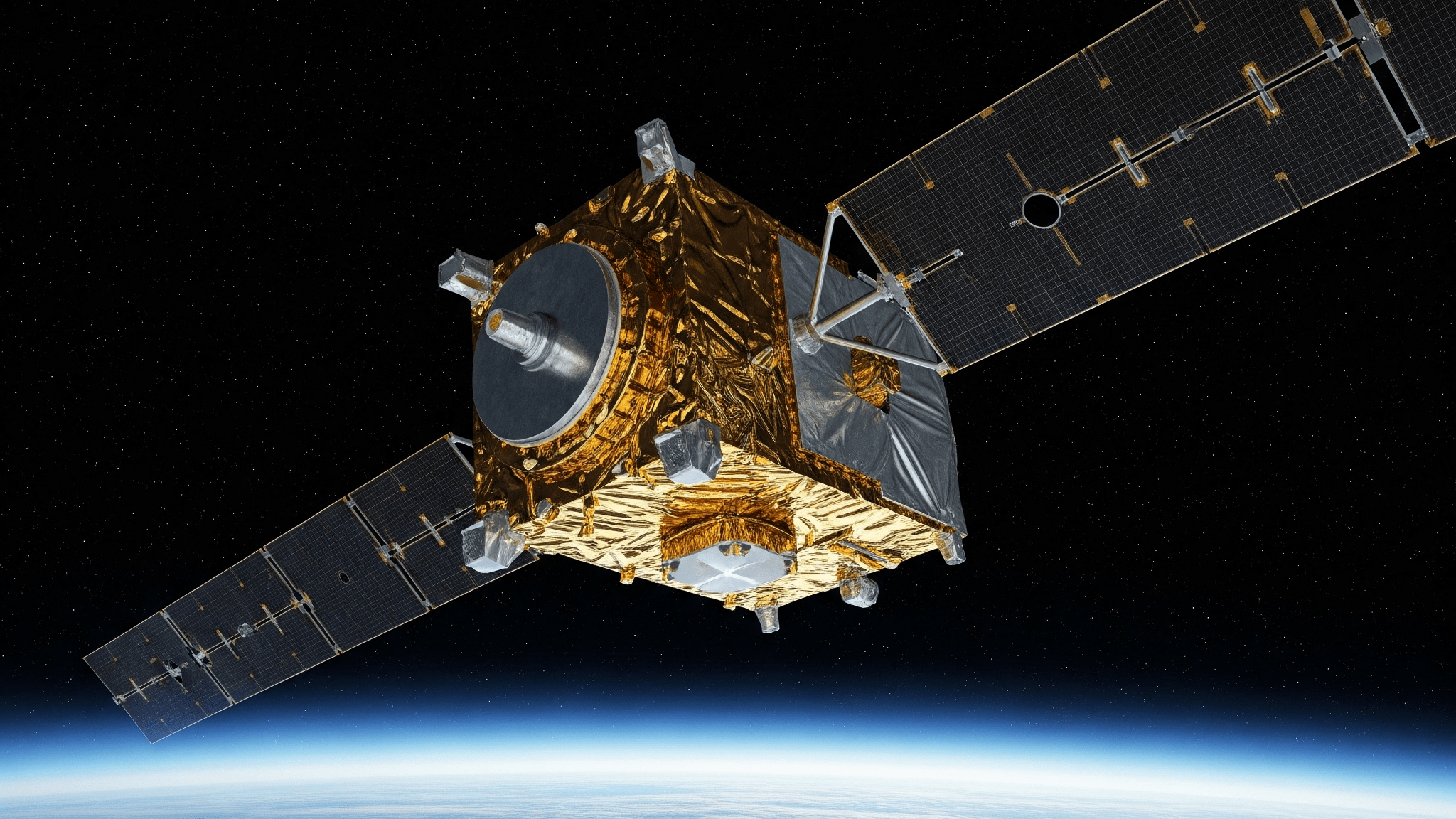

Diese Trennung ist keine akademische Debatte; sie manifestiert sich in harten Budgetentscheidungen und unmissverständlichen Anweisungen an die zuständigen Behörden. Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), deren Mission explizit das Verständnis von Klimaänderungen einschließt, wird dazu angehalten, sich auf Forschung zu beschränken, die „direkter mit ihrer Mission zusammenhängt“ – eine kaum verhüllte Aufforderung, alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat, zu streichen. Noch drastischer formuliert ist der Befehl für das prestigeträchtige, 12 Milliarden Dollar teure GeoXO-Satellitenprogramm: Die NASA wurde angewiesen, eine „rein auf das Wetter ausgerichtete Instrumentenliste“ zu liefern. Dies ist der administrative Hebel, mit dem eine politische Ideologie in wissenschaftliche Realität umgesetzt wird. Die Botschaft ist klar: Der Blick auf die langfristigen Veränderungen, die Ursachen der zunehmenden Wetterextreme, soll getrübt werden.

Wissenschaftler reagieren auf diese künstliche Dichotomie mit einer Mischung aus Unglauben und Entsetzen. Für sie ist die Trennung von Wetter und Klima ein „kompletter Trugschluss“. Lars Peter Riishojgaard von der University of Maryland bringt es auf den Punkt: Das Erdsystem sei in einer Weise miteinander verwoben, die sich keiner politischen Agenda füge. Wetter ist der flüchtige Ausdruck des Klimas. Das Klima wiederum ist nichts anderes als das über lange Zeiträume gesammelte Wetter. Die Erwärmung des Planeten durch fossile Emissionen verschiebt die Grenzen dessen, was meteorologisch möglich ist, und schafft neue, gefährlichere Extreme. Die Klimadaten von heute sind die Grundlage für die Wettervorhersage von morgen. Wer diese Daten kappt, reißt ein Loch in das Fundament der modernen Meteorologie.

Stimmen aus der Umlaufbahn: Welche Wächter zum Schweigen gebracht werden

Die Konsequenzen dieser Politik sind keine abstrakte Zukunftsmusik. Sie sind konkret und messbar – in Form von Instrumenten, deren Datenstrom bald versiegen wird. Zwei Sonden des „Orbiting Carbon Observatory“, die seit einem Jahrzehnt mit beispielloser Präzision die Konzentrationen des Haupttreibers der Erderwärmung, Kohlendioxid, messen, wurden als „über ihre primäre Mission hinausgehend“ eingestuft und sollen noch in diesem Fiskaljahr abgeschaltet werden. Sie lieferten uns ein immer detaillierteres Bild davon, wie und wo die Atmosphäre belastet wird – essenzielles Wissen, um die Dynamik des Klimawandels zu verstehen.

Noch direkter spürbar werden die Verluste beim GeoXO-Programm sein. Hier werden gleich zwei entscheidende Instrumente aus Kostengründen und im Namen der Klimaforschung-Reduzierung geopfert. Das erste, das „Atmospheric Composition Instrument“, hätte stündlich die Luftverschmutzung überwachen sollen. In einer Zeit, in der klimabedingt immer intensivere Waldbrände den Rauch über Tausende von Kilometern tragen und zur Gesundheitsgefahr für Millionen werden, wäre ein solches Werkzeug von unschätzbarem Wert gewesen. Das zweite, das „Ocean Color Instrument“, war für die Beobachtung von Küstengewässern und den Großen Seen konzipiert. Es sollte helfen, die Auswirkungen der Wassererwärmung auf die kommerzielle Fischerei besser zu verstehen und vor der zunehmenden Gefahr toxischer Algenblüten zu warnen.

Diese Instrumente sind keine wissenschaftlichen Luxusgüter. Sie sind die Augen und Ohren, die uns vor kommenden Gefahren warnen. Ihre Abschaltung ist ein bewusster Verzicht auf Information in einer Zeit, in der wir sie dringender denn je benötigen. Die offizielle Kommunikation der Behörden dazu ist von einer bemerkenswerten Verschlossenheit geprägt. Anfragen zu den genauen Gründen und zum Status der Verträge werden abgewiesen oder mit vagen Verweisen auf Budgetprioritäten und die Modernisierung der Wetterbeobachtung beantwortet. Es entsteht der Eindruck, dass eine folgenschwere Entscheidung im Stillen durchgesetzt werden soll, ohne eine öffentliche Debatte über die Konsequenzen zuzulassen.

Weckruf im Sturm: Als das Pentagon kurz das Licht ausknipste

Wie real die Gefahr ist, die von dieser Politik ausgeht, zeigte sich unlängst in einem dramatischen Fall, der als Weckruf dienen sollte. Im Frühsommer kündigte das Pentagon an, den Zugang zu den Daten seines „Defense Meteorological Satellite Program“ zu kappen. Diese Satelliten liefern Mikrowellen-Beobachtungen, die eine einzigartige Fähigkeit besitzen: Sie können selbst durch dichte Wolkendecken und in der Dunkelheit der Nacht die innere Struktur eines Hurrikans erkennen. Für Meteorologen sind diese Daten entscheidend, um die gefürchtete „schnelle Intensivierung“ von Stürmen zu erkennen – ein Phänomen, das durch den Klimawandel immer häufiger auftritt und einen scheinbar harmlosen Sturm binnen Stunden in ein Monster der Kategorie 5 verwandeln kann.

Der Aufschrei der Wissenschaftler war laut und einhellig. Sie warnten vor einer Rückkehr in die Zeiten des „Sonnenaufgang-Schreckens“, als man erst bei Tageslicht das wahre Ausmaß einer nächtlichen Eskalation erkannte – oft zu spät für Evakuierungen. Der Druck wirkte. Nach anfänglichem Zögern ruderte das Verteidigungsministerium zurück und versprach, den Datenfluss bis mindestens 2026 aufrechtzuerhalten. Die Krise war vorerst abgewendet.

Dieser Vorfall ist aus mehreren Gründen lehrreich. Er zeigt erstens, wie eng die verschiedenen Datenquellen miteinander verwoben sind und wie gefährlich der Ausfall auch nur eines einzigen Datensatzes sein kann. Zweitens beweist er, dass öffentlicher und fachlicher Druck politische Entscheidungen beeinflussen können, wenn die Bedrohung für die öffentliche Sicherheit unmittelbar und verständlich kommuniziert wird. Und drittens wirft er die beunruhigende Frage auf: Was geschieht mit all den anderen Datenströmen, deren Verlust weniger dramatisch, aber langfristig ebenso schädlich ist, und für die es keine so lautstarke Lobby gibt?

Das Gedächtnis des Planeten löschen: Ein unumkehrbarer Verlust

Die Politik der Trump-Administration beschränkt sich nicht auf das Kappen zukünftiger Missionen. Sie ist Teil eines Musters, das darauf abzielt, das gesammelte Wissen über den Klimawandel zu marginalisieren oder gar zu löschen. Webseiten mit Klimaforschungsdaten wurden abgeschaltet, gesetzlich vorgeschriebene Berichte über die Auswirkungen des Klimawandels verschwanden, und selbst die Pflege der Liste von Wetterkatastrophen mit Schäden von über einer Milliarde Dollar sollte eingestellt werden.

Die größte Gefahr liegt jedoch im Bruch der Kontinuität. Die moderne Klimawissenschaft und die Wettervorhersage bauen auf einem Datenschatz auf, der über fast 50 Jahre kontinuierlicher Satellitenbeobachtung zusammengetragen wurde. Diese langen Zeitreihen sind das Gedächtnis des Planeten. Sie erlauben es den Computermodellen, Muster zu erkennen, zu lernen und ihre Prognosen zu verbessern. Jede Lücke in diesen Daten ist wie ein herausgerissenes Kapitel aus einem unersetzlichen Logbuch. Einmal verloren, kann diese Information nie wiederhergestellt werden. Man kann nicht zurückreisen und die CO2-Konzentration von gestern messen.

Die Ironie ist, dass die Administration mit ihrer Fokussierung auf das Wetter genau das untergräbt, was sie zu schützen vorgibt. Eine präzise Wettervorhersage ist heute ohne ein tiefes Verständnis des Klimasystems nicht mehr möglich. Die Modelle, die uns vor einem herannahenden Hurrikan warnen, sind dieselben, die mit den langfristigen Klimadaten gefüttert und kalibriert werden. Wer die Klimaforschung aushungert, lässt schleichend auch die Wettervorhersage verarmen. Man blickt dann nur noch aus dem Fenster, um zu sehen, was als Nächstes passiert, anstatt die Werkzeuge zu nutzen, die uns einen Blick hinter den Horizont erlauben.

Wir erleben einen kalkulierten Rückzug aus der Wissensgesellschaft, motiviert von einer Ideologie, die Fakten fürchtet, die nicht ins eigene Weltbild passen. Es ist ein hochriskantes Spiel mit der Zukunft, bei dem die Einsätze weit über wissenschaftliche Neugier hinausgehen. Es geht um die Sicherheit von Küstenstädten, die Existenzgrundlage von Fischern und Landwirten und die Gesundheit von Millionen von Menschen. Die Frage, die am Ende bleibt, ist so einfach wie beunruhigend: Welche Gesellschaft beschließt sehenden Auges, ihre eigenen Frühwarnsysteme abzuschalten, während sich am Horizont der Sturm zusammenbraut?