Es ist ein fast schon bizarrer Kontrast. In den lichtdurchfluteten Büros des Silicon Valley wird die Geburt einer „Superintelligenz“ gefeiert, einer Künstlichen Intelligenz, die menschliches Denken bald übertreffen soll. Dieser Traum beflügelt die Märkte, treibt die Aktienkurse von Nvidia, Microsoft und Amazon in astronomische Höhen und verspricht eine neue Ära der Produktivität.

Doch Tausende Kilometer südlich, in Las Cenizas, einem kleinen Ort in Zentralmexiko, näht Dr. Víctor Bárcenas Kinder bei Taschenlampenlicht. Stromausfälle sind zur Normalität geworden, seit Microsoft ein neues Datenzentrum in der Nähe in Betrieb nahm. Die Wasserversorgung, einst tageweise unterbrochen, versiegt nun für Wochen und zwingt Schulen zur Schließung.

Was wir erleben, ist die brutale, physische Kehrseite eines vermeintlich immateriellen Traums. Der globale Wettlauf um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz ist kein sauberer, digitaler Sprint, sondern ein unerbittlicher, physischer Verdrängungswettbewerb. Er entpuppt sich zunehmend als eine gigantische spekulative Blase, die auf Kosten der elementarsten Lebensgrundlagen – Wasser und Energie – aufgebläht wird. Es ist die Geschichte einer globalen Kollision zwischen technologischem Fortschrittsglauben und der endlichen Realität unseres Planeten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der unersättliche Hunger der „Superintelligenz“

Um zu verstehen, was in Mexiko, Irland oder Chile geschieht, muss man den Appetit der neuen Technologie begreifen. KI-Modelle wie ChatGPT oder Sora sind nicht einfach nur Software; sie sind gigantische statistische Maschinen, die auf Abermilliarden von Datenpunkten trainiert werden. Dieser Prozess, und später der Betrieb – jede einzelne Anfrage – erfordert eine Rechenleistung, die frühere digitale Anwendungen in den Schatten stellt.

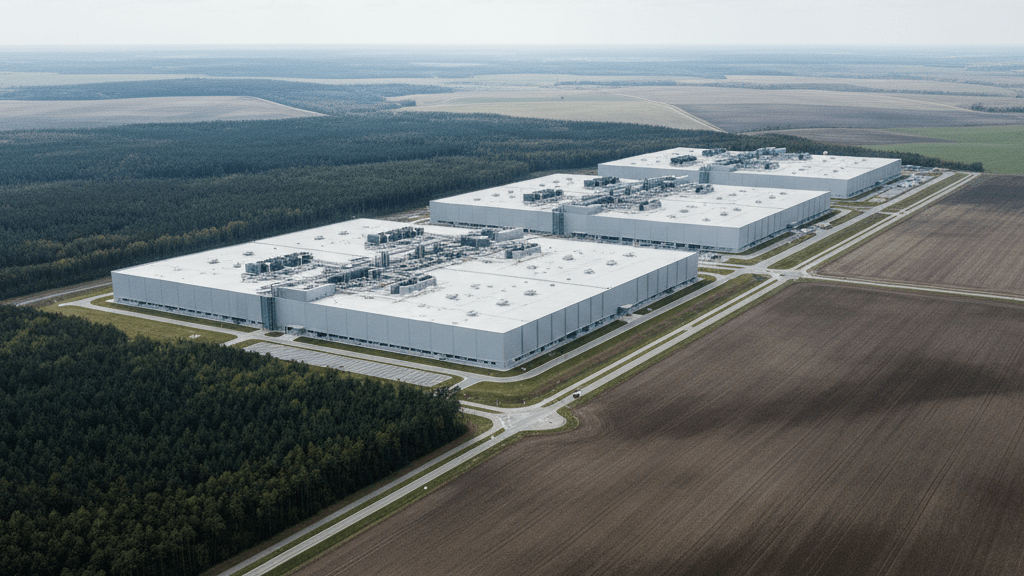

Diese Rechenleistung wird in spezialisierten Fabriken erbracht: den Datenzentren. Es sind riesige, anonyme Hallen, vollgestopft mit Server-Racks, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche unter Volllast laufen. Sie produzieren dabei vor allem eines: immense Hitze. Um nicht durchzuschmelzen, benötigen sie gigantische Kühlsysteme, die oft mit Wasser betrieben werden. Ein einziges großes Datenzentrum kann an einem Tag so viel Wasser verbrauchen wie eine Kleinstadt oder, wie Schätzungen zeigen, fast so viel wie ein olympisches Schwimmbecken.

Dieser Bedarf hat einen globalen Goldrausch ausgelöst. Tech-Giganten wie OpenAI, Google, Amazon und Meta investieren Hunderte Milliarden Dollar in den Bau dieser Anlagen. Allein dieses Jahr sollen die Ausgaben weltweit 375 Milliarden Dollar betragen; 2026 bereits 500 Milliarden.

Dieser Boom wird nicht nur von Tech-Konzernen getrieben, sondern auch von der Wall Street. Finanzgiganten wie BlackRock haben sich mit Nvidia und Microsoft zusammengeschlossen, um in einem Konsortium namens „Artificial Intelligence Infrastructure Partnership“ (AIP) 40 Milliarden Dollar für den Kauf von Aligned Data Centers zu mobilisieren. Das Ziel von AIP ist es, bis zu 100 Milliarden Dollar an Kapital zu bewegen. Die Finanzwelt wettet darauf, dass die Infrastruktur der KI der nächste große, sichere Hafen für Investitionen ist – die neuen Pipelines, die neuen Autobahnen.

Wenn die digitale Welt das Wasser abgräbt

Doch diese „Autobahnen“ werden oft dort gebaut, wo die Grundstücke billig und die Regulierungen lax sind – und wo die Infrastruktur bereits am Limit ist. Der digitale Tsunami trifft auf ausgetrocknete Böden.

In Querétaro, Mexiko, wo Microsoft und Amazon große Zentren betreiben, erleben Anwohner wie Dulce María Nicolás, dass Strom- und Wasserknappheit den Alltag lähmen. Lebensmittel in den Kühlschränken verderben, Kinder erkranken an Magen-Darm-Infekten, weil die Hygiene nicht aufrechterhalten werden kann. Ein lokaler Gesundheitsvertreter musste einen Patienten ins fast eine Stunde entfernte Krankenhaus schicken, weil das Sauerstoffgerät während eines Stromausfalls versagte. Microsoft selbst bestreitet einen direkten Zusammenhang und verweist auf die generelle Instabilität des lokalen Netzes – ein Netz, das durch die neuen Anlagen nun offensichtlich noch stärker belastet wird.

In Irland, Europas Datenzentrum-Hub, ist die Lage ähnlich dramatisch. Die rund 120 Rechenzentren des Landes verbrauchen bereits über 20 Prozent des gesamten Stroms. Prognosen zufolge könnte dieser Anteil bald auf ein Drittel steigen. Die irische Regierung, einst stolz auf die Ansiedlung von Apple, Google und TikTok, musste die Notbremse ziehen und die Genehmigung neuer Zentren im Raum Dublin einschränken, da die „signifikante Gefahr“ für die Stromversorgung nicht mehr zu leugnen war.

In Chile, einem Land, das ohnehin unter extremer Dürre leidet, geraten wertvolle Grundwasserleiter, die Aquifere, in Gefahr. In Santiago, der Hauptstadt, führten massive Proteste von Umweltgruppen und Anwohnern dazu, dass Google Pläne für ein zweites, besonders wasserintensives Datenzentrum zurückziehen musste. Überall zeigt sich dasselbe Muster: Nationale Regierungen, hungrig nach ausländischen Investitionen, rollen den Tech-Konzernen den roten Teppich aus. Sie bieten Steuererleichterungen, billiges Land und lockere Vorschriften. Ein Beamter in Querétaro nannte die Strom- und Wasserausfälle zynisch „glückliche Probleme“ (happy problems) – der Preis des Fortschritts. Doch diesen Preis zahlen nicht die Konzerne, sondern die lokale Bevölkerung, die mit den direkten, existenziellen Folgen alleingelassen wird.

Das Energie-Dilemma: Trumps fossile Antwort auf ein digitales Problem

Die vielleicht größte Achillesferse der KI-Revolution ist ihr Energiehunger. Datenzentren brauchen nicht nur viel Strom, sie brauchen ihn permanent. Eine stabile 24/7-Grundlast ist unabdingbar. Fällt der Strom auch nur für Sekunden aus, können Unternehmen Tausende von Dollar verlieren.

Genau hier kollidiert die digitale Zukunft mit den Realitäten der Energiepolitik. Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sind volatil. Sie liefern Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, aber nicht unbedingt, wenn die Server ihn brauchen. Um die Grundlast zu decken, wären massive und teure Batteriespeicher nötig, die den Strom von Juli bis Januar speichern müssten – eine technologische und ökonomische Herkulesaufgabe. Kernkraftwerke könnten diese CO2-freie Grundlast liefern, haben aber ein anderes Problem: Sie sind extrem teuer und ihre Planung und der Bau dauern im besten Fall sieben bis acht Jahre. Die KI-Branche aber braucht die Energie jetzt.

In dieses Vakuum stößt ein alter Bekannter: das fossile Erdgas. Gaskraftwerke sind relativ billig und schnell zu bauen, oft innerhalb von ein bis zwei Jahren. Sie sind der schnellste Weg, um die klaffende Lücke zwischen Angebot und dem explodierenden KI-Bedarf zu schließen.

Diese Entwicklung erhält massiven politischen Rückenwind aus Washington. Die Administration von Präsident Donald Trump hat grüne Energie als „Scam“ (Betrug) bezeichnet und das Pariser Klimaabkommen verlassen. Stattdessen werden fossile Brennstoffe wie Gas, Kohle und Öl enthusiastisch gefördert. Im Namen der nationalen KI-Strategie werden „radikale Klimadogmen“ und „bürokratische Hürden“ beseitigt, um fossile Projekte im Eiltempo zu genehmigen. Für die Tech-Konzerne, die sich öffentlich gern mit Nachhaltigkeitszielen schmücken, ist dies ein willkommener, wenn auch schmutziger Rettungsanker.

Das Ergebnis ist ein globaler Rückschlag für die Klimaziele. Der Energiebedarf aller Rechenzentren weltweit könnte bis 2035 das Niveau des heutigen Energieverbrauchs von Indien erreichen. Dieser Bedarf wird, wenn der aktuelle Trend anhält, zu einem erheblichen Teil durch die Verbrennung von Erdgas gedeckt werden.

Die Billionen-Wette: Platzt die nächste Dotcom-Blase?

Dieser Rausch hat Züge einer Manie. Ökonomen blicken mit Sorge auf die Finanzmärkte und fühlen sich an das Jahr 2000 erinnert. Die Investitionen in die KI-Infrastruktur sind von den realen Gewinnerwartungen entkoppelt. Es ist die Anatomie einer spekulativen Blase.

Die Zahlen sind schwindelerregend: McKinsey schätzt den Investitionsbedarf bis 2030 auf fast 7 Billionen Dollar. Auf der anderen Seite steht ein Unternehmen wie OpenAI, das vielleicht 13 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Jahr erzielt, aber Investitionen von mindestens einer Billion Dollar fordert, um seine Visionen umzusetzen. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, etwa beim Chip-Hersteller Nvidia, erreichen Niveaus, die seit dem Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr gesehen wurden. Der Anteil der KI-Investitionen an der US-Wirtschaft ist bereits jetzt fast ein Drittel höher als der Anteil der Internet-Investitionen auf dem Höhepunkt des damaligen Hypes.

Das Versprechen lautet, dass KI die Produktivität revolutionieren und enorme Gewinne freisetzen wird. Doch ob diese Gewinne die gigantischen Vorabinvestitionen jemals rechtfertigen können, bleibt völlig offen. Hinzu kommt ein massives soziales Ungleichgewicht: Während die Tech-Industrie einen Boom erlebt, meldet die traditionelle Fertigungsindustrie in den USA im letzten Jahr den Verlust von 78.000 Arbeitsplätzen. Die Datenzentren selbst sind, sobald sie einmal gebaut sind, weitgehend automatisierte Anlagen, die nur wenige hoch spezialisierte Arbeitskräfte benötigen. Der viel beschworene „Wohlstandseffekt“ durch die steigenden Aktienkurse kommt laut Ökonomen fast ausschließlich den reichsten Haushalten zugute, während die Mittelschicht stagniert.

Das finanzielle Risiko ist real. Analysten von Moody’s warnen vor den Finanzierungsstrukturen, da viele Projekte über strukturierte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities, CMBS) finanziert werden. Das Risiko ist hoch, denn die Mietverträge der Tech-Konzerne sind oft kürzer als die Laufzeit der Schulden. Was passiert, wenn Microsoft in zehn Jahren entscheidet, ein Zentrum nicht mehr zu benötigen, weil die Technologie veraltet ist? Das Ausfallrisiko für die Investoren ist immens. Immerhin, so die Analysten, sei die Situation nicht identisch mit der Finanzkrise von 2008. Die Risiken sind diesmal transparenter und höher eingepreist – manche Kreditnehmer zahlen Zinsen von 9 Prozent, weit über dem risikofreien Satz. Das Gift ist weniger versteckt im globalen Finanzsystem verteilt. Ein Kollaps wäre schmerzhaft und könnte eine Rezession auslösen, aber wahrscheinlich nicht die globale Kernschmelze von 2008.

Mauern des Schweigens: Wie Konzerne ihren Hunger verstecken

Angesichts des wachsenden globalen Widerstands haben die Tech-Konzerne gelernt, im Verborgenen zu operieren. Sie agieren oft nicht unter eigenem Namen, sondern verstecken sich hinter Tochterfirmen oder spezialisierten Entwicklern wie Ascenty in Mexiko oder Art Data Centres in Irland. In den USA, wo die Gegenwehr ebenfalls wächst, werden Geheimhaltungsabkommen (NDAs) zur Regel. In St. Charles, Missouri, waren die Stadtväter so alarmiert über die Intransparenz eines Entwicklers – der sich weigerte, den Wasserverbrauch und die Lärmbelastung zu nennen –, dass sie ein einjähriges Moratorium für alle Datenzentren verhängten. In Lordstown, Ohio, stimmte der Rat sogar für ein permanentes Verbot, nachdem die Anwohner bei der Ankündigung eines OpenAI-Projekts „in Panik gerieten“.

Doch die Konzerne schlagen zurück. Als Saline Township in Michigan ein Projekt ablehnte, wurde die Gemeinde prompt vom Entwickler und den landverkaufenden Anwohnern verklagt. Eingeschüchtert von den drohenden Prozesskosten, knickte die Gemeinde ein und genehmigte den Bau. Wo der Widerstand zu groß wird, greifen die Entwickler auf eine bewährte Taktik zurück: „Community Investments“. Sie bieten Millionen für bezahlbaren Wohnraum oder die lokale Feuerwehr, um sich die Zustimmung der Gemeinden quasi zu erkaufen.

Ein Ausweg für den globalen Süden? Das chilenische Modell

Für Länder wie Chile stellt sich eine fast schon tragische Zukunftsfrage: Sollen sie zur reinen „KI-Kolonie“ werden, die billig Land, Wasser und Sonnenenergie für die Rechenzentren der US-Konzerne bereitstellt, während die eigentliche Wertschöpfung und das Wissen im Silicon Valley bleiben? Oder riskieren sie, technologisch und kulturell komplett abgehängt zu werden, weil die neuen KI-Modelle ihre Sprache und Kultur schlicht nicht abbilden?

Chile versucht einen intelligenten dritten Weg, inspiriert durch seine eigene Geschichte. Als in den 1990er Jahren ausländische Astronomen die klaren Himmel der Atacama-Wüste für ihre Teleskope entdeckten, erließ die Regierung eine Regel: 10 Prozent der wertvollen Teleskopzeit mussten an chilenische Forscher gehen. Das Resultat: Chile wurde eine Weltmacht in der Astronomie.

Genau dieses „Astronomie-Modell“ will die Regierung nun auf die KI anwenden. Die Idee: Tech-Konzerne dürfen ihre Datenzentren bauen, vorzugsweise im sonnenreichen, aber dünn besiedelten Norden (statt im dürregeplagten Santiago). Im Gegenzug müssen sie chilenischen Universitäten und Start-ups garantierten Zugang zu einem Teil der Rechenleistung gewähren.

Es ist ein intelligenter Versuch, aus der reinen Rohstoff-Rolle auszubrechen. Doch die Hürden sind hoch: Tech-Konzerne wie Amazon warnen, dass die Distanz von fast 700 Kilometern zwischen Santiago und der Wüste zu Latenzproblemen (Verzögerungen) führen könnte. Und auch in der Atacama-Wüste, einem ökologisch hochsensiblen Raum, formiert sich bereits Widerstand. Der Ausgang des chilenischen Experiments ist offen, doch es zeigt den verzweifelten Kampf vieler Nationen, in diesem neuen globalen Spiel nicht bloß der Schauplatz für die Expansion anderer zu sein.

Der Wettlauf um die KI-Dominanz hat gerade erst begonnen, doch der Einsatz ist bereits jetzt klar. Es ist die Frage, ob der unbestreitbare Nutzen der Künstlichen Intelligenz die immensen, sehr realen Kosten rechtfertigt. Effizienzgewinne bei neuen KI-Modellen könnten den Ressourcenhunger dämpfen, doch wahrscheinlicher ist, dass der Wettlauf um „Superintelligenz“ jeden Effizienzgewinn sofort wieder auffrisst.

Was wir in Mexiko, Irland und Chile sehen, ist mehr als nur ein lokaler Verteilungskampf. Es ist ein Vorbote dessen, wie der Traum einer unendlichen, sauberen digitalen Welt an den harten, endlichen Grenzen der physischen Welt zerschellt. Und während im Silicon Valley der nächste Durchbruch gefeiert wird, hofft Dr. Bárcenas in Las Cenizas schlicht darauf, dass morgen das Licht brennt.