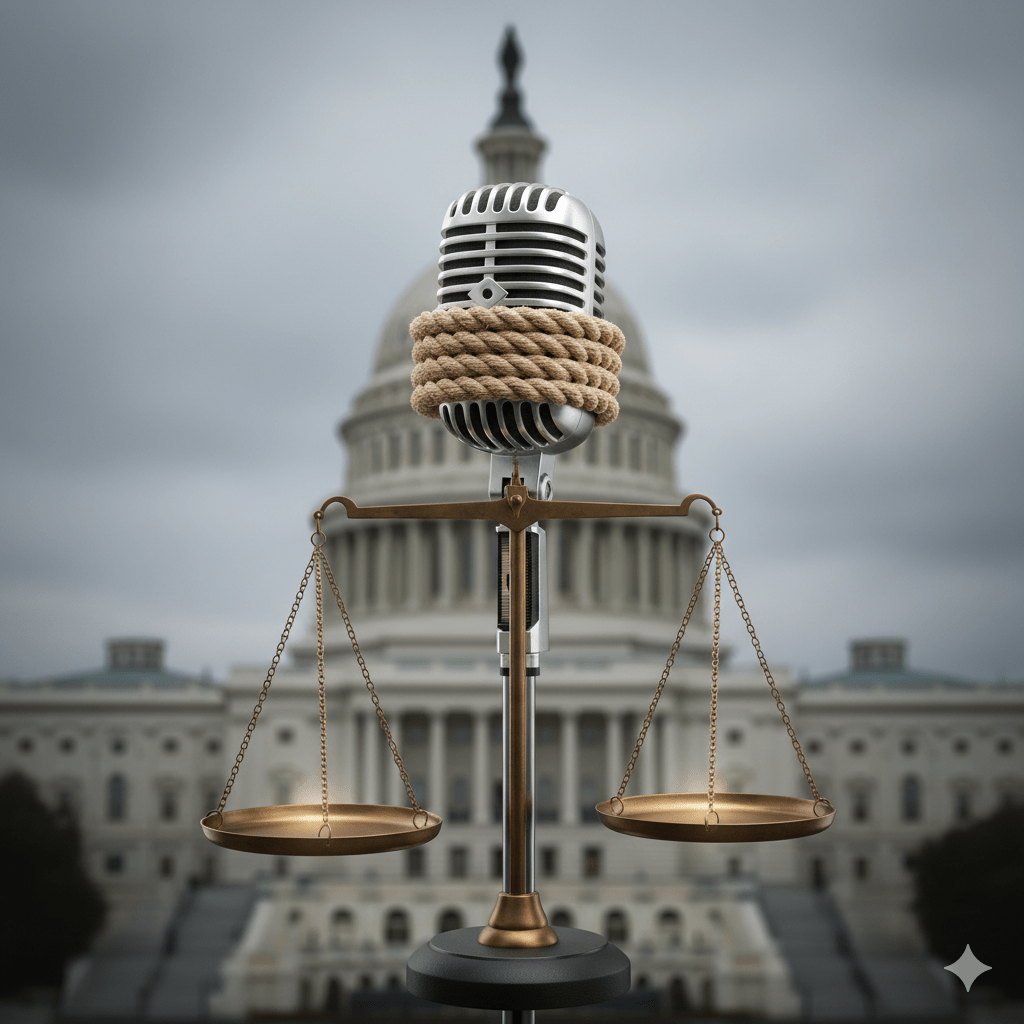

Wir müssen über die Seele Amerikas sprechen. Und nein, das ist keine pathetische Floskel aus einem Wahlkampf-Handbuch. Es ist die kühle Beschreibung eines Zustands, neun Monate nach Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Was wir derzeit erleben, ist kein gewöhnlicher politischer Richtungskampf mehr, kein übliches Ringen zwischen Konservativen und Liberalen. Es ist, wie Trumps eigener Kriegsminister Pete Hegseth es ausdrückte, ein „spiritueller Krieg“.

Diese Diagnose ist der Schlüssel zum Verständnis der gegenwärtigen amerikanischen Eskalation. Sie erklärt, warum die Rhetorik jede zivile Grenze gesprengt hat und warum in den Chatgruppen der Jungen Republikaner Sätze wie „I love Hitler“ nicht mehr das Ende einer politischen Karriere bedeuten, sondern vielleicht sogar deren Anfang.

In der zweiten Trump-Administration hat die Symbiose aus der politischen Maga-Bewegung und einem aggressiven christlichen Nationalismus ein neues, kritisches Stadium erreicht. Es ist eine Fusion, die Amerikas Selbstverständnis im Kern angreift und die Nation in zwei unversöhnliche Lager spaltet: die einen, die in Trump den weltlichen Arm einer göttlichen Vergeltung sehen, und die anderen, die in einem fast schon verspotteten Idealismus die letzte Verteidigungslinie der Demokratie erkennen.

Dies ist die Geschichte eines Kampfes zwischen absolutem Zynismus und radikaler Aufrichtigkeit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Kirche von Trump: Wie man Gott kommerzialisiert und Rache predigt

Um zu verstehen, was die Maga-Bewegung antreibt, muss man den traditionellen Begriff von Religiosität über Bord werfen. Donald Trump selbst ist das beste Beispiel. Er ist ein Mann, der bislang fernsehöffentlich daran gescheitert ist, auch nur einen einzigen Bibelvers korrekt zu zitieren. Und doch ist er vielleicht der erfolgreichste Bibel-Verkäufer der modernen amerikanischen Geschichte.

Ausweislich eines Finanzberichts des Weißen Hauses verdiente er 2024 rund 1,3 Millionen Dollar mit dem Vertrieb seiner eigenen Bibel – fast so viel wie mit seinem Parfüm. Diese Bibeln, teils in China gedruckt, kommen in Tarnfleck-Optik oder als „Pink & Gold Edition“. Beim Kauf von zwei Exemplaren gibt es eine „singende Geschenktasche“ gratis. Hier wird die Theologie zur Marketingstrategie. Es ist die völlig enthemmte Verquickung von Kommerz und Kult. Trumps spirituelle Beraterin Paula White, die nun ein „Faith Office“ im Weißen Haus leitet, predigt das Wohlstandsevangelium: Reichtum als Beweis göttlicher Gunst. Es ist die perfekte Ideologie für einen Präsidenten, der sich selbst nach einer Nahtoderfahrung – dem knapp überlebten Attentat – nicht als geläutert, sondern als auserwählt inszeniert. „Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen“, erklärte er bei seiner Amtseinführung. Eine Sonderausgabe seiner Bibel trägt den Titel: „Der Tag, an dem Gott eingriff“.

Diese Partnerschaft zwischen Trump und den christlichen Nationalisten ist eine zutiefst transaktionale. Es ist eine gegenseitige Nutzung, bei der die Frage, wer wen benutzt, längst irrelevant geworden ist. Trump hat geliefert. Seine Richterernennungen kippten das landesweite Recht auf Abtreibung und erfüllten damit den heißesten Fiebertraum der christlichen Rechten.

Dafür stilisieren sie ihn zum König David der Neuzeit: ein Sünder, ein Ehebrecher, aber dennoch ein Werkzeug der Vorsehung. Er mag es selbst nicht in den Himmel schaffen – eine seltene Selbsteinschätzung, die er an Bord der Air Force One mit einem Grinsen zugab –, aber er ist ihr Werkzeug auf Erden.

Der Hohepriester der Spaltung: Trumps Umdeutung der Zivilreligion

Was wir hier beobachten, ist nicht weniger als die feindliche Übernahme der amerikanischen Zivilreligion. Natürlich war die Neigung der Amerikaner, ihre politischen Händel religiös aufzuladen, schon immer gewaltig. Das Sendungsbewusstsein der Puritaner, die sich als neues Volk Israel sahen, oder der Glaube der Gründerväter an den göttlichen Segen für ihr demokratisches Experiment – all das ist tief in der DNA der Nation verankert.

Doch diese Zivilreligion hatte über Jahrhunderte zwei Gesichter. Es gab den selbstkritischen, fast bußfertigen Strang eines Abraham Lincoln oder John F. Kennedy. Sie begriffen die amerikanische Erwähltheit als Verpflichtung und Mahnung, die Freiheit im In- und Ausland zu verteidigen.

Und es gab den selbstherrlichen Strang, der daraus eine Ermächtigung zum Irrweg ableitete, wie bei George W. Bushs Kreuzzugsrhetorik nach dem 11. September.

Donald Trump ist die Vollendung dieses selbstherrlichen Strangs; er ist dessen egomane Eskalation. Noch nie hatte Amerika einen Hohepriester im Weißen Haus, der die beträchtliche Kraft dieser Zivilreligion so rückhaltlos für Spaltung und Zerstörung einsetzt. Er ist nicht der Friedensfürst, er ist der Rachegott.

Als er im März 2023 seinen Anhängern zurief: „Ich bin euer Krieger, ich bin eure Gerechtigkeit. Ich bin eure Vergeltung“, war das keine Metapher. Es war das Glaubensbekenntnis seiner Präsidentschaft. Wo Lincoln die Befreiung der Sklaven zivilreligiös begründete, begründet Trump damit seinen Kampf gegen die „Tyrannei der Linken und Woken“. Die Trauerfeier für den ermordeten Aktivisten Charlie Kirk wurde zur politischen Liturgie, bei der Wut und Rachedurst die treibenden Kräfte im Stadion waren. Trump selbst pries Kirk als „Märtyrer“ und sprach davon, dass er, anders als Kirk, seinen Gegnern eben nicht „das Beste“ wünsche.

Die Architekten der „Natürlichen Ordnung“

Trump ist dabei nicht allein. Er hat sich mit Akteuren umgeben, die diese Ideologie teilen und exekutiv umsetzen. Schlüsselfiguren wie der Chefpropagandist Stephen Miller, Kriegsminister Pete Hegseth (dessen Körper mit Kreuzritter-Tattoos übersät ist), Budgetdirektor Russell Vought oder der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, scheinen im Kern christliche Nationalisten zu sein.

Ihre Vision ist ein Amerika, das von Christen für Christen gegründet wurde. Sie glauben an eine „natürliche Ordnung“, die auf Religion, Rasse, Geschlecht und Leistung basiert. Diese Ordnung wird durch eine selektive, wortwörtliche Interpretation von zwei sehr alten Schriften legitimiert: der Bibel und der Verfassung.

Wie radikal diese Interpretation ist, zeigt ein Detail aus Trumps eigener Bibel-Edition: Dort ist die Verfassung ohne die Zusätze 11 bis 27 abgedruckt. Es fehlen also jene „Kleinigkeiten“ wie die Abschaffung der Sklaverei und das Wahlrecht für Frauen. Diese Auslassung ist kein Versehen, sie ist ein Manifest.

Gleichzeitig arbeiten Akteure wie Vizepräsident J. D. Vance, ein Vertreter neo-fundamentalistischer Katholiken, daran, die im ersten Verfassungszusatz festgeschriebene institutionelle Trennung von Staat und Kirche aktiv aufzuweichen. Für die Gründerväter war Religion das Gleitmittel der Demokratie, eine Reling, die den Bürger vor dem Absturz bewahrt. Für die Trumpisten wird sie zum Sprungbrett in den Abgrund.

Wenn „I love Hitler“ zur kalkulierten Strategie wird

Diese ideologische Aufladung – der Kampf gegen „Kräfte der Dunkelheit und des Bösen“, wie Miller es formuliert – führt unweigerlich zu einem moralischen Kollaps. Wenn der Gegner nicht mehr nur politisch anders denkt, sondern als das Böse selbst definiert wird, ist jedes Mittel recht.

Die jüngste Enthüllung von Chatprotokollen führender Junger Republikaner ist dafür der erschütternde Beleg. Die Texte sind gefüllt mit Witzen über Gaskammern und Vergewaltigung, mit Lob für Sklaverei, mit rassistischen Verunglimpfungen – und eben mit der Aussage: „I love Hitler“.

Das ist mehr als nur geschmacklose Bigotterie. Es ist, wie es ein Kommentator treffend nannte, ein „antihumaner“ Akt. Es ist die stolze Weigerung, sich an die grundlegendsten Standards des Guten zu binden; eine bewusste Verachtung für alles, was anständig ist.

Fast noch entlarvender als die Texte selbst war die Reaktion der Parteispitze, insbesondere die von J. D. Vance. Der Vizepräsident vollzog einen politischen Eiertanz. Er verteidigte die Aussagen nicht direkt – das wäre selbst in diesem Klima noch zu toxisch. Er verurteilte sie aber auch nicht. Stattdessen wählte er die Strategie der „Deflektion“ (Ablenkung). Er tat die Chats als „dumme Witze“ von „Kids“ ab und forderte, sich auf „echte Probleme“ zu konzentrieren.

Das ist kein Ausrutscher, es ist eine kalte Kalkulation. Vance, der als möglicher Nachfolger Trumps gehandelt wird, kann diese Leute nicht verstoßen. Er weiß, dass diese „Kids“ – viele von ihnen längst in den Dreißigern und tief in Parteistrukturen verankert – seine Basis sind. Er braucht sie, um das Maga-Lager hinter sich zu konsolidieren.

Hier offenbart sich der Kern des moralischen Verfalls: ethisches Urteilsvermögen wird vollständig dem Partisanenkalkül untergeordnet. Vance, der privat gegen Bürger vorgeht, die sich hässlich über Charlie Kirk äußern, verteidigt öffentlich jene, die den Holocaust verharmlosen. Wenn Moral nur noch je nach Gruppenzugehörigkeit angewendet wird, ist der Boden universeller Werte durchbrochen. Der Fall ins Bodenlose, in den Nihilismus, wird schnell.

Die verspottete Tugend: Warum „Cringe“ die beste Waffe sein könnte

Auf der anderen Seite dieses spirituellen Krieges steht eine Bewegung, die man nach Trumps Wahlsieg 2024 bereits für tot erklärt hatte: die „Resistance“.

Nach Trumps erster Amtszeit galt sie vielen als peinlich, als „cringe“. Die Bilder von weißbärtigen Männern in Dreispitz-Kostümen, die Zitate der Gründerväter hochhielten, oder von den „wine moms“ in ihren pinken „Pussy Hats“ wurden zum Symbol einer naiven, performativen und letztlich gescheiterten Opposition. Die Kritik, oft auch von links, war schneidend: Die Bewegung sei „hysterisch“, „uncool“ und „middle-aged-women coded“ – ein Vorwurf, der die tief sitzende Geringschätzung für das Engagement von Frauen mittleren Alters kaum verbergen konnte.

Doch diese Analyse war doppelt falsch. Erstens war die Resistance nie nur performativ; sie war leise, aber effektiv. Ihre Basisarbeit sicherte den Demokraten 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus und verhinderte selbst bei der Niederlage 2024 in Swing States wie Pennsylvania den kompletten Zusammenbruch der demokratischen Strukturen.

Zweitens, und das ist der entscheidende Punkt für die Gegenwart: Genau diese als „cringe“ verspottete Naivität entpuppt sich als die vielleicht einzige wirksame Waffe gegen den Zynismus der Trump-Regierung. Die „No Kings“-Proteste, die im Sommer Millionen auf die Straße brachten, knüpfen genau dort an. Sie schwenken amerikanische Flaggen, sie zitieren die Verfassung, sie glauben aufrichtig an den amerikanischen Gründungsmythos.

In einer Ära, die von performativer Ironie und nihilistischer Zerstörungswut lebt, wird Aufrichtigkeit zur radikalsten Form des Protests. Die Maga-Bewegung und ihre intellektuellen Vordenker ziehen ihre Kraft aus der Inszenierung, aus der Weigerung, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, aus der Fähigkeit, alles ins Lächerliche zu ziehen. Die Philosophin Hannah Arendt argumentierte, dass totalitäre Regime nicht primär darauf abzielen, falsche Überzeugungen zu installieren, sondern darauf, die Fähigkeit zu zerstören, überhaupt noch Überzeugungen zu bilden. Der Widerstand setzt dem etwas entgegen. Ein Protestschild fasste es brillant zusammen: „BE CRINGE. SHIT MATTERS.“ (Sei peinlich. Dinge sind wichtig.) Es ist die Weigerung, sich dem Zynismus hinzugeben. Es ist der Glaube daran, dass Worte wie „Demokratie“ und „Rechtsstaat“ eine Bedeutung haben.

Vom Marschieren zum „World Building“

Dieser idealistische Kern hat jedoch seine Strategie geändert. Der Widerstand in Trumps zweiter Amtszeit ist härter, dezentraler und pragmatischer geworden. Nach der Erfahrung der ersten Amtszeit, in der man oft Ästhetik mit Strategie verwechselte, liegt der Fokus nun woanders. Die Bewegung hat erkannt, dass die effektivste Arbeit nach den großen Märschen beginnt, in der „persistenten, community-basierten Anstrengung“.

Als Reaktion auf Trumps massive, städteübergreifende Einsätze von ICE und der Nationalgarde verlagert sich der Protest. Statt einer zentralen Demonstration in Washington, D.C. – die man im Sommer bewusst vermied, um Trumps Militärparade keine zusätzliche Aufmerksamkeit zu schenken – findet der Widerstand lokal statt. Aktivisten blockieren Autobahnen in Los Angeles, um ICE-Transporte zu stoppen. In Washington D.C. konzentrieren sich Nachbarn darauf, sich gegenseitig zu helfen, ICE-Agenten zu vertreiben und die Kinder von eingewanderten Eltern sicher zur Schule zu bringen.

Es ist das, was ein Pastor in Chicago, der selbst von ICE-Agenten beschossen wurde, nicht als „Widerstand“, sondern als „world building“ bezeichnete: „Wir machen uns selbst zu der Welt, die wir den nächsten sieben Generationen geben wollen.“

Man mag das sentimental oder eben „cringe“ finden. Aber es ist der Versuch, der von Arendt beschriebenen Vereinsamung und dem Realitätsverlust, den autoritäre Regime brauchen, etwas entgegenzusetzen: Gemeinschaft und eine geteilte, moralische Realität.

Der Ausgang dieses Kampfes ist offen. Die USA stehen vor einer Zerreißprobe, die weit über Steuerpolitik oder Außenbeziehungen hinausgeht. Es ist ein Kampf um die grundlegendsten Werte. Die eine Seite hat die Macht des Staates, eine rachsüchtige Ideologie und die Bereitschaft, jede moralische Grenze zu schleifen. Die andere Seite hat nicht viel mehr als ihren aufrichtigen Glauben an die Verfassung, an die Gemeinschaft – und die fast schon rebellische Bereitschaft, dafür als „peinlich“ verspottet zu werden.