Es ist ein kalter Dezember in Washington D.C., doch die Kälte, die derzeit durch die Institutionen der Hauptstadt kriecht, hat nichts mit dem Wetter zu tun. Was wir in den letzten Wochen des Jahres 2025 erleben, ist nicht bloß eine Verschärfung der Grenzsicherung. Es ist der systematische Umbau des amerikanischen Rechtsstaates, exekutiert durch eine Administration, die den Ausnahmezustand zur Normalität erklärt hat.

Wenn Diego Rosales, ein 15-jähriger Junge mit einem Wuschelkopf und einem Basketball unter dem Arm, in Waukegan, Illinois, auf den Bus wartet, sollte er eigentlich an Hausaufgaben denken oder an das nächste Spiel. Stattdessen denkt er an Flucht. Als im Oktober schwarze SUVs vor ihm hielten und bewaffnete Männer in Uniformen auf ihn zustürmten, rannte er um sein Leben. Diego ist kein Krimineller. Er ist nicht einmal ein Einwanderer. Er ist US-Staatsbürger, geboren in ebendieser Stadt. Doch in der neuen Realität der US-Einwanderungspolitik ist der blaue Pass in der Tasche kein Schutzschild mehr, wenn die Hautfarbe ins Raster passt.

Der Fall Rosales ist kein bedauerlicher Einzelfall, kein Kollateralschaden einer ansonsten geordneten Operation. Er ist das Symptom einer fundamentalen Verschiebung. Die Trump-Administration hat im Dezember 2025 eine Maschinerie in Gang gesetzt, die weit über die versprochene Abschiebung krimineller Aliens hinausgeht. Wir erleben eine aggressive Innenpolitik, die die Grenzen zwischen Legalität und Illegalität, zwischen Bürger und Fremdem, zwischen Judikative und Exekutive mit einer rücksichtslosen Entschlossenheit neu zieht.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Legende vom schlimmsten der Schlimmen

Das offizielle Narrativ aus dem Weißen Haus ist so schlicht wie effektiv: Amerika werde von blutrünstigen Kriminellen überrannt, und nur eine harte Hand könne die Ordnung wiederherstellen. Präsident Trump spricht von einem Kriminalitätsnotstand. Doch ein Blick in die Daten, die erst durch hartnäckige juristische Auseinandersetzungen ans Licht kamen, entlarvt diese Erzählung als zynische Maskerade.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Über 80 Prozent der Immigranten, die während der jüngsten Verhaftungswelle in Washington D.C. festgenommen wurden, hatten keinerlei Vorstrafen. In Chicago, wo die Operation Midway Blitz wütete, zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Menschen, die dort in die Netze der Behörden geraten, sind keine Gang-Mitglieder oder Drogenbarone. Es sind Kurierfahrer, die Burritos ausliefern, Bauarbeiter auf dem Weg zur Schicht, Mütter auf dem Weg zur Schule.

Die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität ist kein Versehen, sie ist das Design. Indem man jeden Menschen ohne Papiere – und zunehmend auch jene mit Papieren, aber dem falschen Aussehen – pauschal als Sicherheitsrisiko markiert, schafft man die Rechtfertigung für ein Vorgehen, das in einem normalen Rechtsstaat undenkbar wäre: Arrest first, ask questions later.

Der Rechtsstaat als Hindernis

Im Zentrum dieses Sturms steht ein juristischer Konflikt, der das Potenzial hat, die Gewaltenteilung dauerhaft zu beschädigen. In Washington D.C. hat Bundesrichterin Beryl A. Howell der Praxis der haftbefehlslose Festnahmen vorerst einen Riegel vorgeschoben. Die Administration hatte argumentiert, ein vager begründeter Verdacht (reasonable suspicion) genüge, um Menschen auf offener Straße festzusetzen. Howell widersprach vehement: Ohne hinreichenden Tatverdacht (probable cause) – ein deutlich höherer Standard – seien solche Eingriffe verfassungswidrig.

Doch die Reaktion der Exekutive auf solche Urteile ist nicht, wie früher üblich, die Anpassung der eigenen Praxis, sondern offene Missachtung oder rhetorische Diskreditierung. Ein besonders alarmierendes Beispiel liefert Heimatschutzministerin Kristi Noem. Als Bundesrichter James E. Boasberg anordnete, Abschiebeflüge nach El Salvador zu stoppen, hoben die Flugzeuge trotzdem ab. Die Begründung der Regierung? Man berief sich auf den Alien Enemies Act, ein uraltes Gesetz, das eigentlich für Kriegszeiten gedacht war, um übliche Verfahrensgarantien auszuhebeln.

Diese Weigerung, Gerichtsbeschlüsse zu befolgen, signalisiert den Beginn einer Verfassungskrise. Wenn die Exekutive entscheidet, welche Urteile sie akzeptiert und welche nicht, verkommt die Justiz zur bloßen Empfehlung. Interne Berichte deuten darauf hin, dass es im Justizministerium Beamte gibt, die diese Konfrontation bewusst suchen – eine Strategie der verbrannten Erde, um die Macht der Gerichte zu brechen. Whistleblower berichten von Anweisungen, Flugzeuge egal was passiert starten zu lassen. Das ist nicht mehr nur harte Politik; das ist der Versuch, den Rechtsstaat durch vollendete Tatsachen auszuhebeln.

Wenn der Pass wertlos wird

Die vielleicht beunruhigendste Entwicklung ist jedoch das Ausgreifen der Behörden auf die eigene Bevölkerung. In Chicago und anderen Metropolen mehren sich Berichte über US-Bürger, die in Razzien geraten. Das Racial Profiling, das vom Obersten Gerichtshof durch eine umstrittene Entscheidung von Richter Brett Kavanaugh faktisch erleichtert wurde – Hautfarbe darf nun als relevanter Faktor bei Kontrollen gelten –, trägt bittere Früchte.

Für die betroffenen Familien, oft Latinos, die seit Generationen im Land leben, ist dies ein traumatischer Bruch. Rafael Veraza und seine Familie wollten in einem Supermarkt einkaufen, als sie in eine Razzia gerieten und, wie Videoaufnahmen nahelegen, ohne Provokation mit Pfefferspray attackiert wurden – inklusive des einjährigen Kleinkindes. Solche Vorfälle hinterlassen Narben, die tiefer gehen als die physische Verletzung. Sie senden die Botschaft: Ihr gehört nicht wirklich dazu. Euer Bürgerstatus ist vorläufig, abhängig vom Wohlwollen einer bewaffneten Behörde.

Die psychologischen Langzeitfolgen sind verheerend. Wenn Bürger Angst haben, das Haus zu verlassen, zum Arzt zu gehen oder zur Arbeit zu fahren, weil sie aufgrund ihres Aussehens für illegal gehalten werden könnten, stirbt ein Teil der staatsbürgerlichen Freiheit. Das Konzept der Amerikanischen Identität wird hier ethnisch umcodiert: Wer nicht weiß ist, steht unter Generalverdacht.

Verwaltung als Waffe

Doch der Krieg gegen die Migration wird nicht nur mit Handschellen und Pfefferspray geführt, sondern auch mit Papier. Eine der perfidesten Maßnahmen der letzten Wochen ist die drastische Verkürzung der Gültigkeitsdauer von Arbeitserlaubnissen für Asylsuchende. Statt wie bisher fünf Jahre, gelten diese nun oft nur noch 18 Monate.

Die offizielle Begründung hierfür ist ein zynisches Meisterstück politischer Instrumentalisierung: Nach einem tragischen Vorfall, bei dem ein afghanischer Staatsbürger auf Nationalgardisten schoss, erklärte die Behörde, man müsse die Überprüfungsintervalle verkürzen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Ein einzelnes Verbrechen wird genutzt, um Hunderttausende unbescholtene Menschen in bürokratische Unsicherheit zu stürzen.

Die Folgen sind ökonomisch und sozial gravierend. Arbeitgeber, etwa im Baugewerbe oder der Gastronomie, scheuen den Aufwand, Mitarbeiter einzustellen, deren Status ständig auf der Kippe steht. Für die Betroffenen bedeutet dies den Verlust der Existenzgrundlage und ein Abrutschen in die Illegalität – was wiederum die nächste Verhaftungswelle legitimiert. Es ist ein Teufelskreis, der administrativ erzeugt wird, um Menschen mürbe zu machen.

Das Echo der 1920er Jahre

Wer verstehen will, wohin diese Reise geht, muss in die Geschichte blicken. Die Rhetorik der Trump-Administration, die von Immigranten als Müll spricht oder behauptet, sie würden das Blut des Landes vergiften, ist kein neues Phänomen. Sie ist ein direktes Echo des Nativismus der 1920er Jahre. Damals gipfelte diese Stimmung im Johnson-Reed Act von 1924, einem Gesetz, das Quoten basierend auf nationaler Herkunft einführte, um die ethnische Zusammensetzung der USA nordeuropäisch zu halten.

Heute erleben wir eine Renaissance dieses Denkens. Wenn Stephen Miller, einer der Architekten dieser Politik, behauptet, man importiere mit Migranten nicht nur Individuen, sondern gescheiterte Gesellschaften, dann ist das die moderne Übersetzung alter eugenischer Theorien. Es geht nicht um Integration oder Legalität; es geht um eine kulturelle und ethnische Säuberung des Volkskörpers. Die Ideologie dahinter betrachtet Migration als pathologisch, als Krankheit, die man herausschneiden muss.

Das Schweigen der Opposition

Angesichts dieser radikalen Umbrüche drängt sich eine Frage auf: Wo sind die Demokraten? Warum gibt es keinen geschlossenen Aufschrei, keine koordinierte Gegenwehr einer Partei, die sich einst als Anwalt der Minderheiten verstand?

Die Antwort ist ernüchternd. Die Demokratische Partei ist in einer strategischen Paralyse gefangen. Nach der Wahlniederlage, die viele intern auf die Wahrnehmung zurückführen, die Biden-Regierung habe die Kontrolle über die Grenze verloren, herrscht Angst. Führende Demokraten fürchten, als Befürworter offener Grenzen gebrandmarkt zu werden, wenn sie Trump zu hart attackieren. Sie haben das Narrativ der Rechten teilweise internalisiert: Sicherheit und Härte sind die Währungen, in denen politische Glaubwürdigkeit derzeit gehandelt wird.

Zwar gibt es vereinzelte Stimmen – Senatoren wie Mark Kelly oder Abgeordnete wie Ilhan Omar –, die die Maßnahmen als unmenschlich geißeln. Doch eine geschlossene Front fehlt. Die Parteiführung scheint zu hoffen, dass sich das Thema von selbst erledigt oder dass der Fokus auf wirtschaftliche Themen gelenkt werden kann. Es ist ein gefährliches Vabanquespiel. Während die Demokraten schweigen, schafft die Regierung Fakten, die das Land auf Jahrzehnte verändern könnten.

Lokale Aktivisten und Bürgermeister in betroffenen Städten fühlen sich im Stich gelassen. Sie stehen an der Frontlinie, versuchen ihre Gemeinden zu schützen, während die Bundespartei taktiert. Dieses Vakuum führt dazu, dass das Vertrauen der Immigranten-Communities in die staatlichen Institutionen – und in die Demokratische Partei als ihren Schutzpatron – erodiert. Wenn Kooperation mit Behörden zur Falle werden kann, ziehen sich diese Gemeinschaften in den Schatten zurück, was paradoxerweise die öffentliche Sicherheit eher gefährdet als stärkt.

Ein Blick in den Abgrund

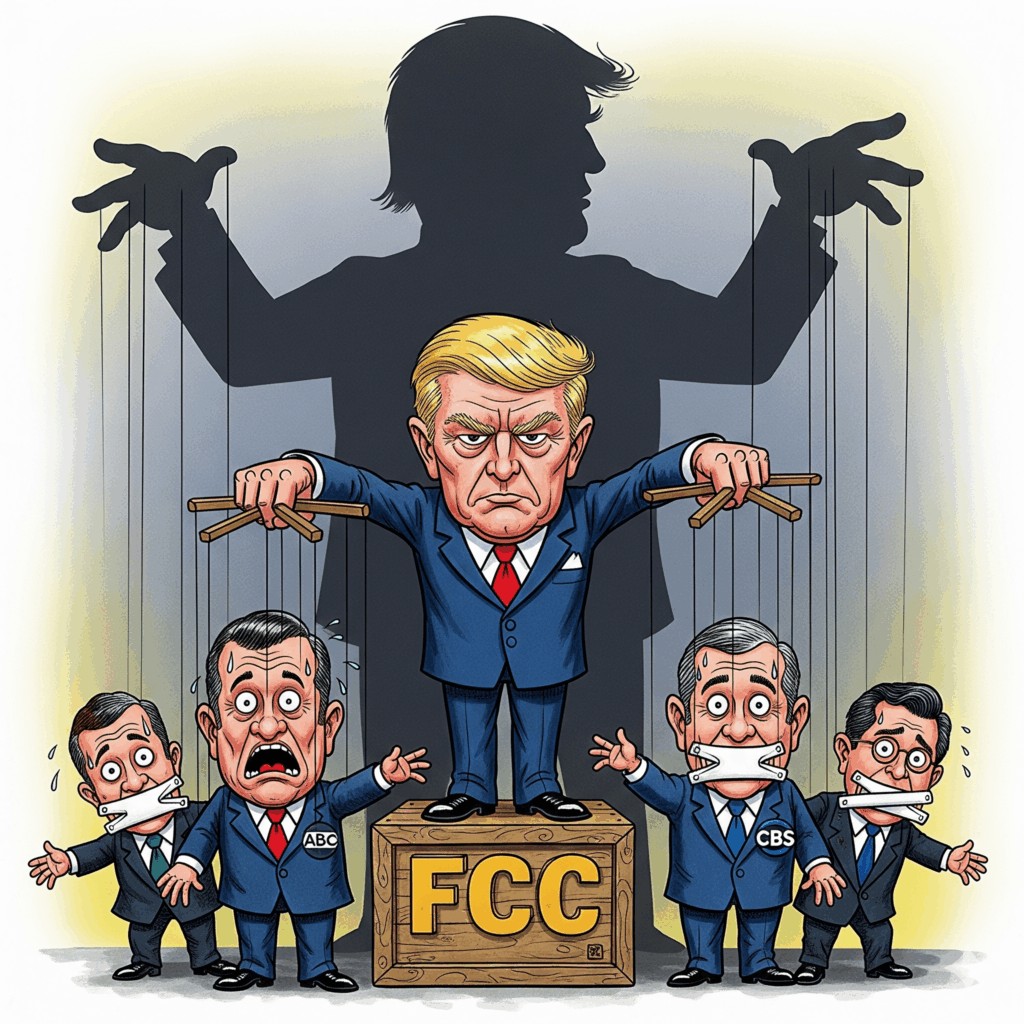

Wir stehen an einem Kipppunkt. Die Maßnahmen des Dezembers 2025 sind mehr als nur eine harte Politik; sie sind ein Stresstest für die amerikanische Demokratie. Wenn Gerichtsurteile ignoriert werden können, ohne dass dies unmittelbare Konsequenzen für die Verantwortlichen hat – abgesehen von langwierigen Verfahren gegen Figuren wie Kristi Noem, deren Ausgang ungewiss ist –, dann verschiebt sich das Machtgefüge zugunsten einer autoritären Exekutive.

Die Surges, die massiven Polizeipräsenzen in den Städten, unterscheiden sich von früheren Maßnahmen durch ihre Willkür und ihre Breite. Sie zielen nicht auf spezifische Täter, sondern auf Bevölkerungsgruppen. Sie sollen Angst verbreiten, und das tun sie effektiv.

Doch es gibt eine Unbekannte in dieser Gleichung: die amerikanische Öffentlichkeit. Die Bilder von US-Bürgern, die wie Diego Rosales gejagt oder wie Dayanne Figueroa aus ihren Autos gezerrt werden, haben eine andere Qualität als Bilder von der fernen Grenze. Sie bringen den Konflikt in die Vororte, in die Schulen, in die Supermärkte. Es ist möglich, dass die Administration den Bogen überspannt hat. Wenn der Krieg gegen die Illegalen beginnt, die eigenen Bürger zu fressen, könnte die Stimmung kippen.

Bis dahin jedoch bleibt die bittere Realität: In Amerika im Jahr 2025 definiert sich Zugehörigkeit immer weniger über das Gesetz und immer mehr über Macht, Herkunft und die Launen einer entfesselten Exekutive. Die Institutionen mögen noch stehen, aber ihr Fundament bröckelt unter dem Druck einer Politik, die im Anderen keinen Menschen mehr sieht, sondern nur noch einen Feind, den es zu beseitigen gilt.