Ein politisches Feuer loderte in Washington, doch diesmal war es eines, das die Regierung Trump nicht selbst gelegt hatte, um einen Gegner zu treffen. Es war ein älterer, schwelender Brand, den man mit dem Benzin populistischer Versprechen und konspirativer Andeutungen so lange angefacht hatte, bis er zu einem unkontrollierbaren Inferno wurde, das nun auf das Weiße Haus selbst übergreift. Die Affäre um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich von einem schmutzigen Relikt der Vergangenheit zu einer akuten, existenziellen Krise für die Trump-Administration entwickelt. Die Ironie ist beinahe greifbar: Eine Regierung, die angetreten war, den „tiefen Staat“ trockenzulegen und dessen Eliten zur Rechenschaft zu ziehen, steht nun selbst im Zentrum des Verdachts, die Wahrheit über einen der größten Skandale zu vertuschen. Die panischen und widersprüchlichen Versuche, die Geister, die man rief, wieder loszuwerden, entfremden nicht nur die Öffentlichkeit, sondern, was weitaus gefährlicher ist, auch die eigene, sonst so unerschütterlich loyale Basis. Es ist die Geschichte eines politischen Bumerangs, der mit voller Wucht zurückkehrt und droht, das Fundament der Macht zu zertrümmern.

Das gebrochene Versprechen und der Verlust der Kontrolle

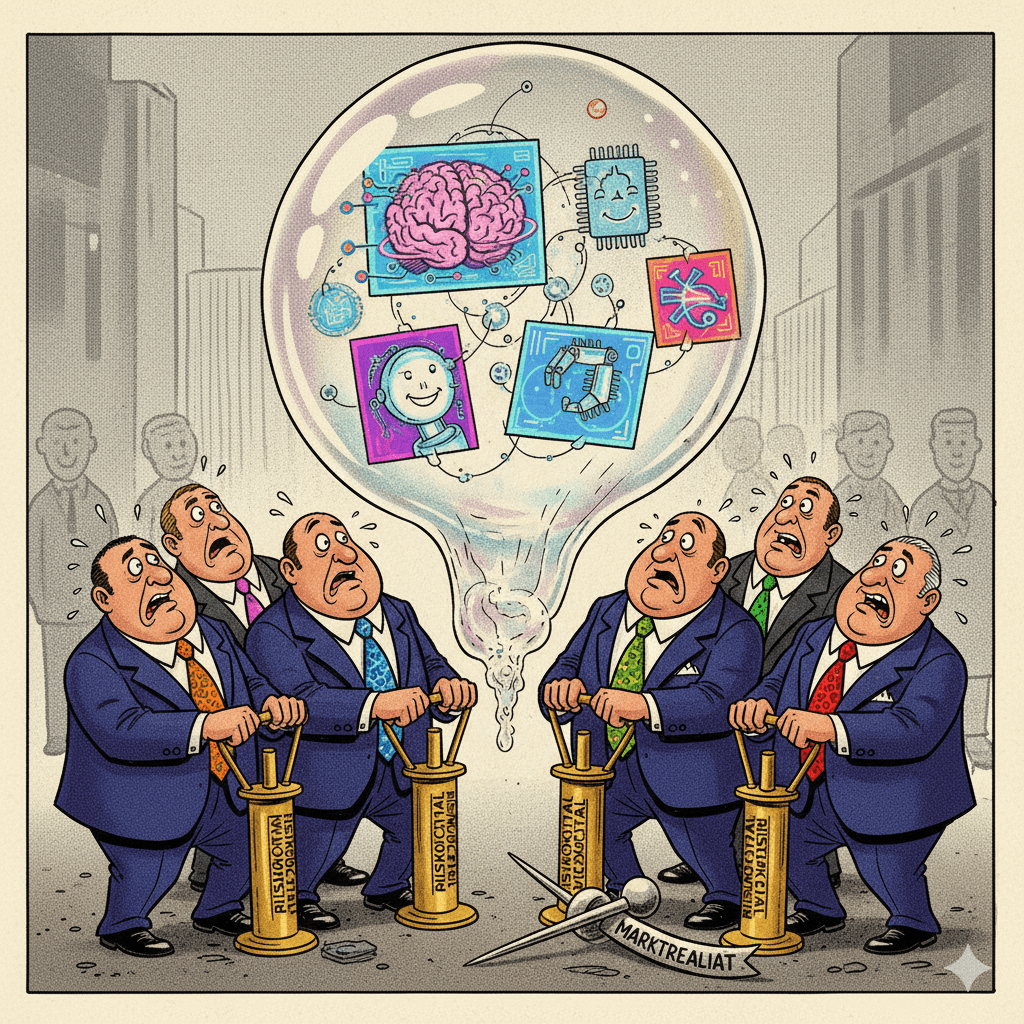

Am Anfang stand ein Versprechen, das so klar wie verlockend war. Justizministerin Pam Bondi, eine Schlüsselfigur in Trumps Kabinett, hatte der Öffentlichkeit und insbesondere der rechten Basis eine vollständige Enthüllung der Epstein-Geheimnisse in Aussicht gestellt. Sie nährte die Spekulationen, als sie in Interviews davon sprach, dass „LKW-Ladungen“ neuer Dokumente in ihrem Büro angekommen seien und eine berüchtigte „Kundenliste“ auf ihrem Schreibtisch zur Überprüfung liege. Es war die perfekte Inszenierung für eine Administration, die ihren Markenkern aus dem Kampf gegen eine vermeintlich korrupte Elite bezog. Die Botschaft war unmissverständlich: Wir sind es, die endlich aufklären, was andere vertuschen wollen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Doch auf die vollmundigen Ankündigungen folgte eine ohrenbetäubende Stille, die Anfang Juli in einer Kehrtwende mündete, die für viele wie ein Verrat wirken musste. In einem unsignierten Memo erklärte das Justizministerium die Causa Epstein für im Wesentlichen abgeschlossen. Es gebe keine „Kundenliste“, die zu weiteren Anklagen führen würde, Epsteins Tod sei zweifelsfrei ein Suizid gewesen, und aus Gründen des Opferschutzes würden keine weiteren Akten veröffentlicht. Dieser abrupte Kurswechsel von maximaler Transparenz zu strikter Geheimhaltung riss einen tiefen Graben des Misstrauens auf. Die Regierung, die monatelang die Erwartungen befeuert hatte, schien nun genau das zu tun, was sie ihren Gegnern immer vorwarf: Informationen zurückzuhalten. Dieser Widerspruch wurde zur zentralen Schwachstelle, in die Kritiker von allen Seiten unerbittlich stießen. Der Bumerang war geworfen.

Der Aufstand der Loyalisten: Wenn das Wahlvolk den ganzen Braten will

Für gewöhnlich prallen politische Krisen und Medienschlagzeilen an der loyalen MAGA-Basis ab wie Wasser an einer Teflon-Beschichtung. Doch die Epstein-Affäre ist anders. Hier geht es nicht um politische Differenzen, sondern um einen gefühlten Verrat am Kernversprechen. Die prominentesten Stimmen aus dem rechten Lager, die Trump sonst bedingungslos verteidigen, äußerten öffentlich ihre Wut und Enttäuschung. Wenn man dem Volk jahrelang von einer bösen Kabale erzählt, die das Land kontrolliert, dann erwartet dieses Volk auch, dass man diese Kabale zur Strecke bringt, wenn man die Chance dazu hat. Die konservative Abgeordnete Marjorie Taylor Greene brachte es auf den Punkt: Die Basis wolle nicht länger nur mit kleinen Ködern abgespeist werden, sie verlange das „ganze Steak Dinner“.

Diese Reaktion aus den eigenen Reihen ist für Trump weitaus gefährlicher als die erwartbare Kritik der Demokraten. Sie offenbart eine strategische Fehlkalkulation von historischem Ausmaß. Die Administration hatte die Tiefe und die Leidenschaft unterschätzt, mit der ihre Anhänger an die Erzählung vom Sumpf glaubten. Trumps untypisch scharfe Reaktion, seine Anhänger sollten ihre Obsession mit dem Fall beenden, zeigte nicht Stärke, sondern Hilflosigkeit. Es war der Moment, in dem der Anführer seiner Bewegung zurief, sie solle ihm nicht mehr folgen – eine Aufforderung, die eine loyale Basis zutiefst verstören muss. Die Umfragen bestätigen diesen Riss: Eine signifikante Zahl republikanischer Wähler missbilligt Trumps Umgang mit der Affäre, ein Alarmsignal für einen Präsidenten, dessen Macht so stark auf der Einheit seiner Bewegung beruht.

Ghislaine Maxwell: Zwischen Schachfigur, Joker und Damoklesschwert

In diesem politischen Drama nimmt Ghislaine Maxwell, Epsteins langjährige Partnerin und zu 20 Jahren Haft verurteilte Sexualstraftäterin, eine schillernde Schlüsselrolle ein. Für die Öffentlichkeit ist sie das letzte lebende Archiv der dunkelsten Geheimnisse dieses Netzwerks. Doch ihre Motive sind so undurchsichtig wie die Affäre selbst. Einerseits kämpft sie vor dem Obersten Gerichtshof um die Aufhebung ihrer Verurteilung. Ihr zentrales juristisches Argument: Ein umstrittener Deal, den Epstein 2008 mit der Staatsanwaltschaft schloss, hätte auch sie vor Strafverfolgung schützen müssen. Andererseits signalisiert sie über ihre Anwälte eine bedingte Kooperationsbereitschaft mit dem Kongress – allerdings nur im Austausch für Immunität oder gar eine Begnadigung durch den Präsidenten.

Ihre Befragung durch den stellvertretenden Justizminister Todd Blanche, Trumps ehemaligen Strafverteidiger, goss zusätzliches Öl ins Feuer der Spekulationen. Ein derart hochrangiger Beamter, der persönlich eine verurteilte Straftäterin im Gefängnis interviewt, ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang, der Experten zufolge eher nach einer politischen Show als nach ernsthafter Ermittlungsarbeit aussieht. Er schürte den Verdacht, es gehe nicht um Aufklärung, sondern um Schadensbegrenzung oder gar um einen korrupten Handel: Informationen gegen Milde. Die Demokraten forderten umgehend die Herausgabe der Gesprächsprotokolle und eine Garantie, dass Maxwell nicht begnadigt wird. Gleichzeitig wird die Glaubwürdigkeit jeglicher Aussage Maxwells systematisch in Frage gestellt. Schließlich hat man ihr in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, „dreist unter Eid zu lügen“. So wird Maxwell zu einem Paradoxon: Sie ist die potenziell wichtigste Zeugin, deren Wort aber gleichzeitig kaum jemand trauen kann.

Ein Präsident im Panikmodus: Widersprüche, Ablenkungsmanöver und interne Grabenkämpfe

Während die Krise eskaliert, wirkt Präsident Trump zunehmend getrieben und verstrickt sich in einem Netz aus Widersprüchen und ungeschickten Dementis. Seine Freundschaft mit Epstein, die er einst selbst in einem Interview als lang und eng beschrieb, versucht er nun kleinzureden. Die Gründe für den angeblichen Bruch ihrer Beziehung ändern sich je nach Anlass: Mal soll er Epstein aus seinem Club Mar-a-Lago geworfen haben, weil dieser sich an Angestellte herangemacht habe, ein anderes Mal, weil er ihm Mitarbeiter abgeworben habe. Diese wechselnden Erklärungen nähren den Verdacht, dass die Wahrheit komplexer sein könnte, zumal Berichte auftauchten, wonach Trumps Name mehrfach in den Ermittlungsakten auftaucht – was nicht zwangsläufig ein Schuldeingeständnis bedeutet, aber in der aufgeheizten Atmosphäre politisch toxisch ist.

Die Strategie des Weißen Hauses scheint von planloser Panik getrieben zu sein. Man versucht, mit einer Flut von anderweitigen Schlagzeilen vom Thema abzulenken – von einem neuen Handelsabkommen über Ermittlungen gegen ehemalige FBI-Direktoren bis hin zu Verratsvorwürfen gegen Barack Obama. Doch keine dieser Nebelkerzen zündet. Die Epstein-Affäre dominiert die Nachrichten und lähmt die politische Agenda. Schlimmer noch, selbst die Versuche, Transparenz vorzutäuschen, scheitern kläglich. Als das FBI zur Widerlegung von Mordtheorien ein Überwachungsvideo von Epsteins Zelle veröffentlichte, stellte sich heraus, dass in der Aufnahme drei Minuten fehlten, was die Verschwörungstheorien erst recht befeuerte. Hinter den Kulissen tobt offenbar ein offener Machtkampf. Berichten zufolge gibt es schwere Zerwürfnisse zwischen Justizministerin Bondi und hochrangigen FBI-Beamten, die sich gegenseitig für das Desaster verantwortlich machen. Es ist das Bild einer Administration, die die Kontrolle verloren hat und deren interne Einheit an den Nähten zu reißen droht.

Ein vergiftetes Klima lähmt Washington

Die Kontroverse hat längst das Weiße Haus verlassen und das gesamte politische Washington erfasst. Der Kongress, in dem die Republikaner die Mehrheit stellen, hat sich gezwungen gesehen, ebenfalls aktiv zu werden, und fordert mit rechtlich bindenden Vorladungen die Herausgabe der Akten und die Aussage von Ghislaine Maxwell. Damit setzt er die eigene Regierung unter Druck und manövriert sie in die heikle Lage, entweder mit dem Kongress zu kooperieren oder die Konfrontation zu suchen. Die Demokraten wiederum nutzen die offensichtliche Schwäche Trumps als mächtige Waffe und halten den Druck konstant hoch. Das Ergebnis ist eine politische Lähmung, in der die eigentliche Regierungsarbeit fast zum Erliegen kommt.

Gleichzeitig bietet der Fall einen bequemen, wenn auch fadenscheinigen Vorwand für die Geheimhaltung: die strengen Regeln zum Schutz von Grand-Jury-Verfahren. Sowohl in Florida als auch in New York haben Richter bereits darauf hingewiesen, dass diese geheimen Protokolle nur unter sehr engen Voraussetzungen freigegeben werden dürfen, was die Forderung der Regierung nach deren Veröffentlichung eher als leere Geste erscheinen lässt. Es ist ein vergiftetes Klima entstanden, in dem Fakten kaum noch eine Rolle spielen und jede Handlung der Regierung von einem tiefen Misstrauen begleitet wird. In diesem Strudel aus gebrochenen Versprechen, politischem Kalkül und echter Wut scheint die Wahrheit über Jeffrey Epstein weiter entfernt denn je – und die politische Zukunft von Donald Trump unsicherer als jemals zuvor. Der Bumerang ist noch in der Luft, aber sein Ziel ist klar erkennbar.