Ein Ruck geht durch die Hallen in Wolfsburg. Die Bänder könnten stillstehen. Doch es ist nicht der Mangel an sündhaft teuren High-End-Prozessoren, der Volkswagen in die Knie zu zwingen droht. Es ist der Mangel an Cent-Artikeln: jenen simplen, fast trivialen Halbleitern, die Blinker steuern, Scheibenwischer antreiben oder Warnlichter speisen. Was sich hier entfaltet, ist weit mehr als eine Wiederholung der Chipkrise aus Pandemiezeiten. Es ist der erste schwere Kollateralschaden in einem neuen, globalen Wirtschaftskrieg – und er trifft Europa an seiner verwundbarsten Stelle.

Die Krise um den Chiphersteller Nexperia ist ein brutaler Weckruf. Sie offenbart, dass Europas fatale Abhängigkeit von China nicht erst bei strategischen Rohstoffen wie Seltenen Erden beginnt, sondern bereits bei den grundlegendsten Bauteilen der industriellen Wertschöpfung endet. Während Washington und Peking ihre Lieferketten als geopolitische Waffen einsetzen, droht die Europäische Union, die jahrzehntelang Effizienz über Resilienz stellte, zum Hauptverlierer im neuen Zeitalter der Techno-Geopolitik zu werden.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Funke: Wie ein Eingriff in den Niederlanden eine globale Krise auslöste

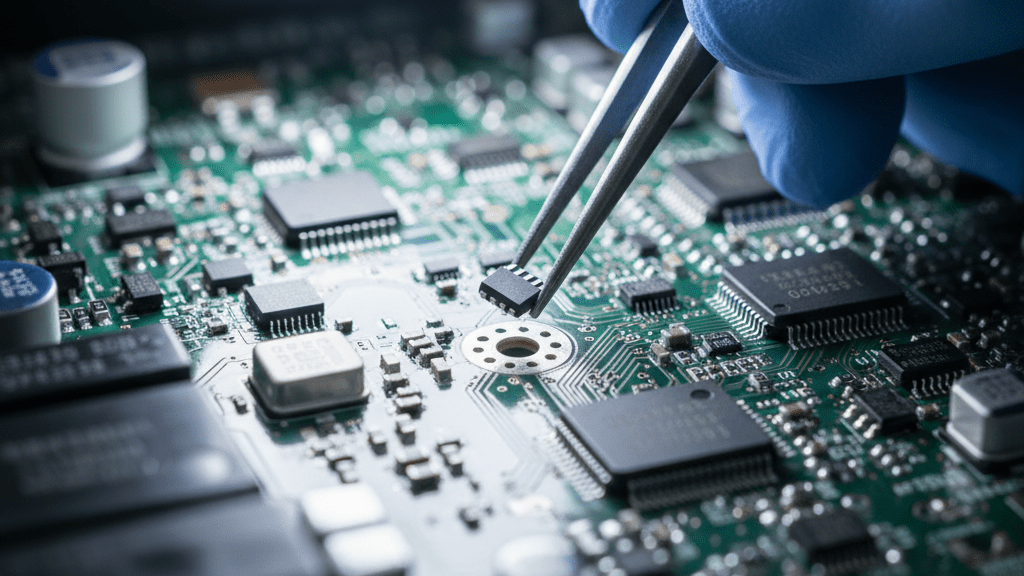

Die unmittelbare Ursache für das Beben in der Automobilindustrie liegt in den Niederlanden. Dort hat die Regierung die Kontrolle über den Chiphersteller Nexperia übernommen. Nexperia, mit Hauptsitz in den Niederlanden, aber im Besitz des chinesischen Konzerns Wingtech, ist kein beliebiger Akteur. Das Unternehmen ist ein globaler Gigant bei sogenannten Standardhalbleitern, jenen einfachen Dioden und Transistoren, die in jedem Auto hunderte Male verbaut werden. Die niederländische Intervention, deren genaue juristische und politische Mechanismen komplex sind, wurde in Peking als feindlicher Akt gewertet. Die Reaktion kam prompt, hart und ohne Vorwarnung: China stoppte den Export von Nexperia-Chips, die in China montiert und getestet werden. Dieser Schritt warf ein grelles Licht auf eine oft übersehene Realität der globalen Chipfertigung. Während die Siliziumscheiben vielleicht in Europa (etwa in Hamburg oder Manchester) produziert werden, findet der entscheidende letzte Schritt – das „Packaging“, also das Zersägen, Testen und Verpacken der Chips – überwiegend in Asien statt. Durch die Blockade dieses Nadelöhrs drehte Peking der europäischen Industrie den Hahn ab.

Das Beben in Wolfsburg: Europas Achillesferse

Für Konzerne wie Volkswagen ist die Situation katastrophal. Das Unternehmen warnte umgehend vor möglichen Produktionsausfällen. Die Krise legt eine Schwachstelle frei, die noch tiefer sitzt als der bekannte Mangel an Hochleistungschips: Die totale Abhängigkeit selbst bei billigster Massenware. Die deutsche Industrie hat ihre Lieferketten über Jahrzehnte auf maximale Effizienz getrimmt – „Just-in-Time“. Lagerhaltung gilt als teuer und ineffizient. Nun zeigt sich: Dieses System ist extrem fragil. Fällt ein einziger, simpler Baustein aus, steht die gesamte Produktion still. Die kurzfristigen Optionen sind rar. Volkswagen verhandelt fieberhaft mit alternativen Lieferanten. Doch der Austausch von Komponenten in der Automobilindustrie ist kein schneller Prozess. Neue Chips müssen umfangreich getestet und zertifiziert werden, um die strengen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Das kostet Zeit, die die Industrie nicht hat. Analysten warnen, dass im schlimmsten Fall ein Drittel der deutschen Autoproduktion wegbrechen könnte. Angesichts dieser akuten Bedrohung herrscht in Berlin Alarmstimmung. Die Bundesregierung berief eilig Krisentreffen mit Autoherstellern und Zulieferern ein, um Optionen zur Diversifizierung der Lieferketten zu prüfen und steht in engem Kontakt mit der EU-Kommission. Doch schnelle Lösungen gibt es nicht.

Pekings Gegenschlag: Die Seltenen Erden als Waffe

Der Nexperia-Konflikt ist jedoch nur ein Scharmützel auf einem viel größeren Schlachtfeld. Er fügt sich ein in eine bewusste Strategie Pekings, seine wirtschaftliche Macht als Waffe zu nutzen. Die eigentliche Eskalation fand statt, als China seine Exportkontrollen für Seltene Erden drastisch verschärfte.

Diese Metalle sind das Lebensblut der modernen Technologie. Sie stecken in allem, von Computerchips und Elektroautos bis hin zu Kampfjets und Windturbinen. China dominiert diesen Markt nicht nur beim Abbau (etwa 70 Prozent), sondern vor allem bei der entscheidenden Verarbeitung und Raffinierung (etwa 90 Prozent). Chinas neue Kontroll-Systematik ist weitreichend und raffiniert. Sie verlangt künftig Lizenzen für den Export von Produkten, die selbst nur Spuren von chinesischen Seltenen Erden enthalten. Die Regeln zielen auch auf die Technologie zur Gewinnung und Verarbeitung dieser Mineralien. Es ist ein System, das Peking die globale Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette geben soll.

Offiziell begründet China den Schritt mit der nationalen Sicherheit und der Verhinderung einer militärischen Nutzung. Doch chinesische Kommentatoren und Analysten sprechen eine deutlichere Sprache. Sie sehen die Maßnahmen als direkte „Spiegelung“ der US-Politik. Man habe, so der Tenor, von den USA gelernt, die ihrerseits mit extraterritorialen Sanktionen etwa gegen Huawei die globale Reichweite ihres Rechts demonstrieren. Innenpolitisch dient die „Waffonisierung“ der Seltenen Erden auch dazu, nationalen Stolz zu demonstrieren. China inszeniert sich nicht mehr nur als Lieferant der Welt, sondern als eine Macht, die fähig ist, die globalen Spielregeln und Lieferketten aktiv zu ordnen und zu kontrollieren.

Das Risiko der Eskalation und die Zerrissenheit des Westens

Mit dieser aggressiven Strategie geht Peking jedoch ein erhebliches Risiko ein. Analysten warnen, der Schuss könnte nach hinten losgehen. Statt andere Länder von einer „De-Risking“-Strategie abzuhalten, könnte China sie genau dazu zwingen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Der EU-Handelschef bezeichnete Chinas Vorgehen als „Schatten über den Beziehungen“. Die G7-Staaten beraten über eine gemeinsame Antwort. Indem China seine Glaubwürdigkeit als verlässlicher Handelspartner aufs Spiel setzt, beschleunigt es genau jene Diversifizierungsbemühungen, die es eigentlich verhindern will.

In Washington, dem Epizentrum des Konflikts, regiert währenddessen das Chaos der Ambivalenz. Präsident Trump, gefangen zwischen seinen „America First“-Instinkten und dem Wunsch nach einem „fantastischen Deal“, oszilliert in atemberaubender Geschwindigkeit. An einem Tag droht er mit 100-prozentigen Strafzöllen – einer handelspolitischen Atombombe. Nur Tage später wischt er die chinesische Eskalation als „schlechten Moment“ seines Gegenübers Xi Jinping vom Tisch. Diese Unberechenbarkeit treibt die Falken in seiner eigenen Partei zur Verzweiflung. Sie fürchten, der Präsident könne im Streben nach einem persönlichen Verhandlungserfolg die langfristige nationale Sicherheit verspielen. Diese interne Zerrissenheit lähmt eine kohärente, langfristige US-Strategie und sendet widersprüchliche Signale an Verbündete und Gegner.

Wettlauf um die Zukunft: Der Westen sucht den Notausgang

Trotz der erratischen Rhetorik im Weißen Haus laufen die amerikanischen Gegenmaßnahmen auf Hochtouren. Die USA versuchen fieberhaft, ihre fatale Abhängigkeit zu durchbrechen. Dazu gehört ein strategisches Abkommen mit Australien, das über riesige Mineralienvorkommen verfügt. Gleichzeitig investiert die US-Regierung direkt in den Aufbau einer heimischen Industrie. Sie hat sich an Minenbetreibern wie MP Materials, Trilogy Metals und Lithium Americas beteiligt, um den Abbau und die Verarbeitung auf heimischem Boden zu fördern. Pläne für strategische Reserven und staatlich gestützte Preisuntergrenzen werden diskutiert, um die Industrie gegen Chinas Dumpingpreise abzusichern. Doch all dies ist kein schneller Ausweg. Analysten sind sich einig: Der Aufbau einer kompletten, alternativen Lieferkette – von der Mine bis zur Raffinerie – wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Es ist ein teures und umweltbelastendes Unterfangen, das bislang an der schieren Marktmacht und den niedrigen Preisen Chinas scheiterte.

Die Europäische Union verfolgt einen ähnlichen, wenn auch weniger konfrontativen Ansatz. Brüssel hat die Gefahr erkannt und den Plan „RESourceEU“ ins Leben gerufen – ein Spiegelbild der Energiestrategie „REPowerEU“. Ziel ist es, die Abhängigkeiten durch strategische Partnerschaften mit Ländern wie Kanada, Chile oder Australien zu diversifizieren. Die Not ist groß: Über 90 Prozent der für E-Autos und Windturbinen essenziellen Seltenerdmagnete importiert die EU aus China.

Das Ende der globalen Werkbank

Was wir in diesen Tagen erleben, ist das schmerzhafte Ende einer Illusion. Die Nexperia-Krise ist der Beweis, dass das Mantra der „Just-in-Time“-Produktion, dieser Grundpfeiler der globalisierten Effizienz, im Zeitalter der Geopolitik zur tödlichen Achillesferse geworden ist. Für die Unternehmen bedeutet dies eine Revolution. Es reicht nicht mehr, nur die direkten Lieferanten zu kennen. Die Industrie muss lernen, ihre komplexen, vielstufigen Lieferketten bis ins kleinste Glied zu durchleuchten – eine Mammutaufgabe in einem global verflochtenen System.

Der kalte Krieg der Technologien hat begonnen. China untermauert seine Ambitionen mit einem neuen Fünfjahresplan, der voll auf technologische Eigenständigkeit, „hochwertige Entwicklung“ und „Produktivkräfte neuer Qualität“ wie Künstliche Intelligenz setzt. Es geht nicht mehr um Kooperation, es geht um Dominanz. Die USA und China nutzen diesen Konflikt bereits, um ihre jeweiligen Allianzen zu festigen und Drittstaaten unter Druck zu setzen. Die Gefahr einer „Entkopplung“, einer Spaltung der Welt in zwei getrennte Technologie-Ökosysteme mit eigenen Standards, ist real.

Für Europa, dessen Wohlstand wie kein anderer auf dem Fundament des freien Welthandels ruht, ist dies eine existenzielle Bedrohung. Der Blinker-Infarkt bei Volkswagen ist das letzte Warnsignal. Wenn Europa jetzt nicht aufwacht und seine strategische Resilienz über kurzfristige Kostenvorteile stellt, wird es im Kampf der Titanen zerrieben.