Ein Betrag von 16 Millionen US-Dollar, überwiesen von einem der größten Medienkonzerne der Welt an den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, um eine Klage beizulegen, die von juristischen Experten einhellig als haltlos abgetan wurde. Was auf den ersten Blick wie eine Randnotiz in den Bilanzen von Paramount Global erscheinen mag, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein politisches Beben mit dem Potenzial, die Grundfesten der amerikanischen Pressefreiheit zu erschüttern. Die außergerichtliche Einigung im Rechtsstreit mit Donald Trump wegen eines Interviews seines Senders CBS mit Kamala Harris ist weit mehr als nur ein teuer erkaufter Frieden. Sie ist das Symptom einer toxischen Verstrickung von unternehmerischer Profitorientierung, politischer Einschüchterung und dem schwindenden Selbstverständnis einer einst stolzen journalistischen Institution.

Der Fall legt schonungslos offen, wie eine als Waffe eingesetzte Justiz und der Druck einer Regierung einen Mediengiganten in die Knie zwingen können. Er erzählt die Geschichte einer Kapitulation, die nicht vor Gericht, sondern in den Vorstandsetagen stattfand – motiviert durch die Angst vor dem Scheitern eines milliardenschweren Fusionsgeschäfts. Intern löste dieser Pakt einen Aufstand aus, der hochrangige Führungskräfte ihre Posten kostete und die Redaktion der legendären Sendung „60 Minutes“ in eine tiefe Identitätskrise stürzte. Extern befeuert er die Debatte über einen systematischen Angriff auf die freie Presse, bei dem Kritiker von „Mafia-Methoden“ sprechen und Senatoren Ermittlungen wegen Bestechung fordern. Diese Causa ist ein Lehrstück darüber, was geschieht, wenn die vierte Gewalt ihre Unabhängigkeit dem Kalkül opfert und damit einen gefährlichen Präzedenzfall für die Zukunft schafft. Es ist die Chronik eines Ausverkaufs, bei dem nicht nur Geld, sondern auch ein unschätzbares Gut den Besitzer wechselte: die Glaubwürdigkeit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Eine Klage als Waffe: Der juristisch aussichtslose Feldzug

Um das volle Ausmaß der Kapitulation von Paramount zu verstehen, muss man zunächst die juristische Substanzlosigkeit von Donald Trumps Klage beleuchten. Der Vorwurf, CBS habe durch die redaktionelle Bearbeitung eines Interviews mit der damaligen Vizepräsidentin Kamala Harris die Präsidentschaftswahl beeinflussen wollen, wurde von Rechtsgelehrten als absurd und chancenlos eingestuft. Der Kern des Anstoßes war eine gängige redaktionelle Praxis: Aus einem langen, weitschweifigen Antwortblock von Harris wurden für zwei verschiedene Sendungen – „Face the Nation“ und „60 Minutes“ – unterschiedliche, kürzere Ausschnitte verwendet. Dies als „arglistige Täuschung“ und „Nachrichtenverzerrung“ zu deklarieren, ignoriert die grundlegende Funktion des redaktionellen Urteils, die durch den Ersten Verfassungszusatz seit Jahrzehnten weitreichend geschützt ist.

Die Farcehaftigkeit der Klage wurde durch mehrere Aspekte unterstrichen. Anstatt den üblichen Weg einer Verleumdungsklage zu wählen, stützte sich Trumps Anwaltsteam auf ein unkonventionelles juristisches Vehikel: ein Verbraucherschutzgesetz aus Texas, das eigentlich vor irreführender Werbung schützen soll. Diese Zweckentfremdung wurde von Paramounts Anwälten als Versuch kritisiert, die ehernen Prinzipien des Presserechts zu umgehen. Ein weiterer Beleg für die mangelnde Ernsthaftigkeit war die Wahl des Gerichtsstandorts. Die Klage wurde in Amarillo, Texas, eingereicht – einem Ort ohne jeglichen sachlichen Bezug zu den beteiligten Parteien oder dem Interviewort, der aber als Hochburg für konservatives „Forum-Shopping“ gilt, wo Kläger mit politisch genehmen, aber juristisch schwachen Fällen auf wohlwollende Richter hoffen.

Die Klageschrift selbst las sich streckenweise wie eine direkte Abschrift von Trumps Social-Media-Tiraden und zitierte Quellen, die bei genauerer Lektüre die eigene Argumentation sogar untergruben. Paramounts Anwälte hätten den Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Bruchteil der Vergleichssumme gewinnen können. Die Tatsache, dass das Unternehmen dennoch bereit war, 16 Millionen Dollar zu zahlen, beweist, dass die eigentliche Bedrohung nicht von einem potenziellen Gerichtsurteil ausging. Die Klage war nie als juristisches Instrument zur Wahrheitsfindung gedacht, sondern als politisches Druckmittel – eine Waffe, die auf das empfindlichste Organ des Konzerns zielte: seine Geschäftsinteressen.

Das Damoklesschwert der Fusion: Ein Deal um jeden Preis

Die Antwort auf die Frage, warum Paramount einen aussichtslosen Rechtsstreit mit einer Millionensumme beendete, findet sich in der strategischen Agenda des Konzerns. Über dem gesamten Verfahren schwebte das Damoklesschwert einer geplanten, acht Milliarden Dollar schweren Fusion mit dem Hollywood-Studio Skydance Media. Dieser Deal, entscheidend für die Zukunft von Paramount, bedurfte der Zustimmung der Federal Communications Commission (FCC) – einer Bundesbehörde, deren Vorsitzender, Brendan Carr, ein von Trump ernannter und ihm gegenüber loyal auftretender Funktionär ist.

Noch bevor der Vergleich zustande kam, hatte Carr öffentlich eine Verbindung zwischen dem Wohlwollen der Behörde und der Beilegung von Trumps Klage gegen CBS hergestellt. In einem Fernsehinterview warnte er, die „Beschwerde wegen Nachrichtenverzerrung“ werde bei der Prüfung der Fusion durch die FCC wahrscheinlich zur Sprache kommen. Diese kaum verhohlene Drohung schuf eine Atmosphäre, in der die Klage nicht mehr als juristisches, sondern als regulatorisches Problem wahrgenommen wurde. Die Sorge in der Paramount-Führungsebene wuchs, dass ein andauernder, öffentlicher Konflikt mit dem Präsidenten die lebenswichtige Genehmigung für den Skydance-Deal blockieren oder zumindest erheblich verzögern könnte.

Die treibende Kraft hinter der Vergleichsstrategie war Shari Redstone, die kontrollierende Aktionärin von Paramount. Obwohl sie sich aus den formalen Verhandlungen zurückzog, machte sie intern deutlich, dass sie einen Vergleich befürwortete, um einen langwierigen und teuren Rechtskrieg mit dem Präsidenten zu vermeiden, der auch andere Geschäftsbereiche des Konzerns hätte gefährden können. Die öffentliche Begründung des Unternehmens, man wolle lediglich die hohen Kosten und die Unsicherheit eines Prozesses vermeiden und sich auf die Kernziele konzentrieren, erschien vor diesem Hintergrund wie ein Euphemismus. In Wahrheit war es eine strategische Entscheidung, bei der die kurzfristige Sicherung eines Unternehmensdeals über die langfristige Verteidigung der journalistischen Integrität gestellt wurde. Die 16 Millionen Dollar waren somit weniger eine Entschädigung für einen erlittenen Schaden als vielmehr der Preis für die Beseitigung eines politischen Hindernisses auf dem Weg zur Fusion.

Aufstand im Newsroom: Ein Haus im Aufruhr

Während die Konzernspitze den Vergleich als pragmatische Geschäftslösung verbuchte, löste er im Herzen von CBS News eine Welle der Empörung und einen tiefen Riss aus. Für die Journalistinnen und Journalisten, allen voran die Belegschaft des preisgekrönten Flaggschiffs „60 Minutes“, war die Entscheidung ein fundamentaler Verrat an den eigenen Prinzipien und ein Schlag ins Gesicht ihrer Arbeit. Die Weigerung der Muttergesellschaft, für die redaktionelle Integrität ihrer Nachrichtenredaktion einzustehen, führte zu einem beispiellosen internen Konflikt, der letztlich in den Rücktritten zweier Top-Führungskräfte gipfelte.

Bill Owens, der ausführende Produzent von „60 Minutes“, und Wendy McMahon, die Präsidentin von CBS News, hatten sich vehement gegen einen Vergleich ausgesprochen. Sie sahen die Gefahr, dass jede Form der Zahlung als Schuldeingeständnis interpretiert und die redaktionelle Unabhängigkeit untergraben würde. Als sich abzeichnete, dass die Unternehmensführung unter Shari Redstone auf einen Deal drängte, zogen beide die Konsequenzen und verließen das Unternehmen. McMahons Abschiedsbrief an die Belegschaft formulierte den Konflikt unmissverständlich: „Es ist klar geworden, dass das Unternehmen und ich uns nicht über den weiteren Weg einig sind“. Zuvor hatten die Star-Korrespondenten von „60 Minutes“ in einem internen Brief an die Paramount-Führung gewarnt, dass ein Einknicken vor Trumps Druck „einen schändlichen Makel hinterlassen und den Ersten Verfassungszusatz untergraben“ würde.

Der Konflikt eskalierte so weit, dass der Korrespondent Scott Pelley die Auseinandersetzung öffentlich machte. In einer seltenen On-Air-Stellungnahme erklärte er den Zuschauern, dass die Muttergesellschaft Paramount begonnen habe, „unsere Inhalte auf neue Weise zu überwachen“ und Bill Owens das Gefühl hatte, „die Unabhängigkeit verloren zu haben, die ehrlicher Journalismus erfordert“. Diese internen Verwerfungen zeigen, dass die Konsequenzen des Vergleichs weit über die finanzielle Transaktion hinausgingen. Er vergiftete das Arbeitsklima, zerstörte Vertrauen und führte zu einer Situation, in der die journalistische Mission von CBS News offen mit den Geschäftsinteressen von Paramount kollidierte. Die Kündigungen von Owens und McMahon waren nicht nur Personalwechsel, sondern symbolische Akte, die den Sieg des unternehmerischen Kalküls über die journalistische Überzeugung markierten.

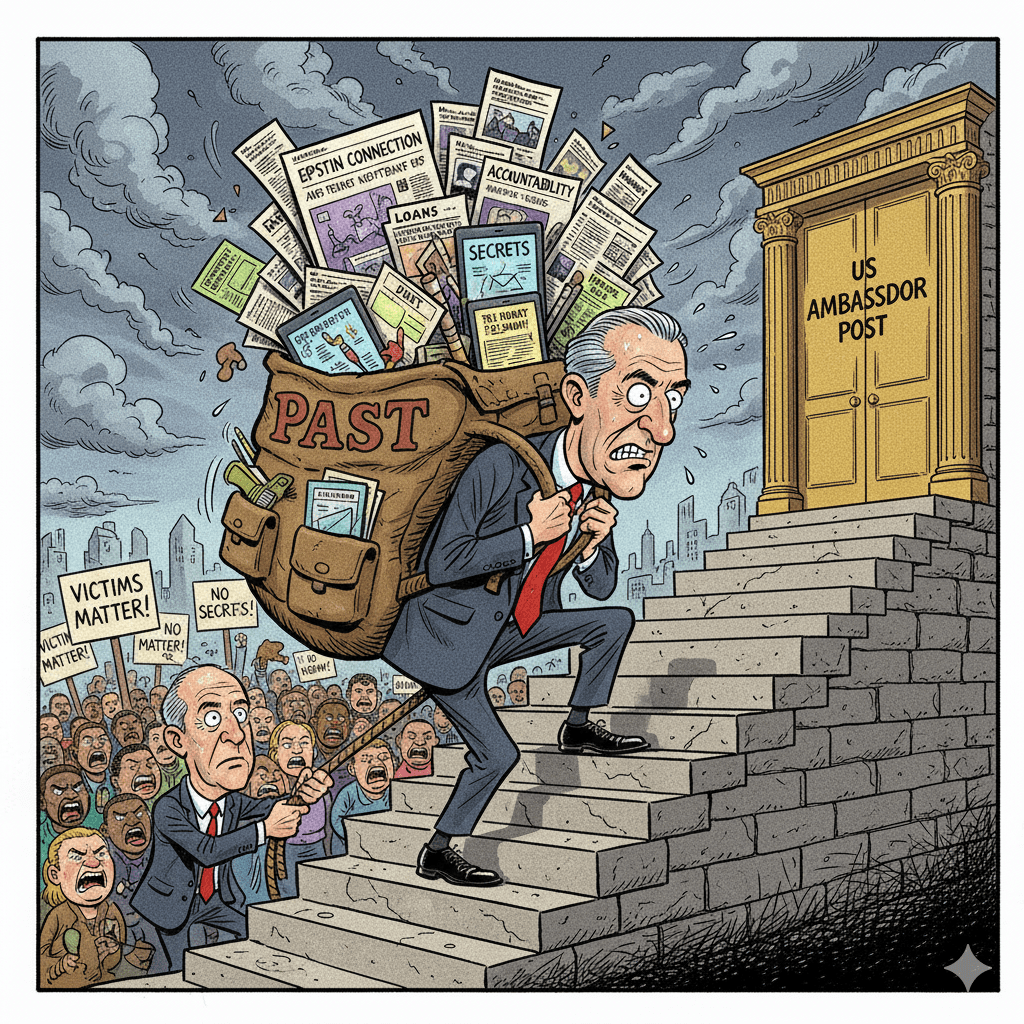

Die Methode Trump: Ein System aus Klagen, Druck und Kapitulationen

Der Fall Paramount steht nicht isoliert da. Er ist vielmehr das bisher prominenteste Beispiel für eine systematische Strategie, die von Kritikern als „Mafia-Methoden“ oder „Erpressung“ bezeichnet wird. Die in den Quelltexten beschriebene Vorgehensweise folgt einem wiederkehrenden Muster: Der Präsident und seine Verbündeten nutzen haltlose oder überzogene Klagen, gekoppelt mit dem Druck durch regierungsnahe Regulierungsbehörden, um Unternehmen zu finanziellen Zugeständnissen zu zwingen. Das Ziel ist dabei nicht primär der juristische Sieg, sondern die Schaffung einer derart bedrohlichen Lage, dass eine außergerichtliche Zahlung für das Unternehmen als das kleinere Übel erscheint.

Dieser Mechanismus hat bereits vor Paramount bei anderen großen amerikanischen Konzernen funktioniert. Die Artikel verweisen auf eine ganze Reihe ähnlicher Fälle. ABC News, das zum Disney-Konzern gehört, zahlte 15 Millionen Dollar, um eine Verleumdungsklage Trumps beizulegen. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, überwies 25 Millionen Dollar, und auch X (ehemals Twitter) einigte sich auf eine Zahlung von 10 Millionen Dollar, um Rechtsstreitigkeiten mit Trump zu beenden. Diese Serie von Kapitulationen hat einen gefährlichen Kreislauf in Gang gesetzt: Jeder Vergleich, den Trump erzielt, erhöht den Anreiz, die nächste Klage gegen das nächste Unternehmen einzureichen.

Die Strategie beschränkt sich nicht auf Medienunternehmen. Die Texte erwähnen, dass auch Anwaltskanzleien und Universitäten ähnlichem Druck ausgesetzt waren. Was im Fall Paramount jedoch besonders hervorsticht, ist die offene Verknüpfung des Rechtsstreits mit einer anstehenden regulatorischen Entscheidung durch die FCC. Dies verleiht dem Vorwurf der Erpressung eine besondere Brisanz. Es geht nicht mehr nur darum, ein Unternehmen mit hohen Prozesskosten zu belasten, sondern darum, dessen gesamte Geschäftsstrategie zu gefährden.

Politische Reaktionen blieben nicht aus. Prominente Senatoren der Demokraten wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders bezeichneten den Deal als potenzielle Bestechung und forderten eine Untersuchung, ob hier Gesetze gebrochen wurden, die es verbieten, Amtsträgern etwas von Wert zu geben, um eine offizielle Handlung zu beeinflussen. Ob diese Untersuchungen zu konkreten Ergebnissen führen werden, ist offen. Doch allein die Tatsache, dass sie gefordert werden, zeigt, wie sehr der Vorgang die Grenzen des legitimen politischen und unternehmerischen Handelns überschritten hat. Er hat ein System offengelegt, in dem die Androhung von staatlicher Macht ausreicht, um private Unternehmen zu Zahlungen zu bewegen, die in einem normalen Rechtsstaat undenkbar wären.

Der Preis der Freiheit: Ein Präzedenzfall mit abschreckender Wirkung

Die weitreichendsten Folgen des Vergleichs zwischen Paramount und Trump sind möglicherweise die unsichtbaren. Juristen, Journalisten und Pressefreiheitsorganisationen warnen eindringlich vor einem massiven „Chilling Effect“ – einem Klima der Einschüchterung, das andere Nachrichtenredaktionen davon abhalten könnte, Risiken einzugehen und mächtige Akteure zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn ein Branchenriese wie Paramount mit seiner traditionsreichen Nachrichtenmarke CBS und dem Flaggschiff „60 Minutes“ einknickt, welche kleineren oder finanziell schwächeren Medienhäuser werden es dann wagen, sich einer Klage des Präsidenten zu stellen?

Die Entscheidung von Paramount sendet eine verheerende Botschaft: Journalistische Sorgfalt und die Berufung auf den Ersten Verfassungszusatz bieten keinen ausreichenden Schutz mehr, wenn die Gegenseite bereit ist, die Regeln des fairen juristischen Wettbewerbs zu verlassen und stattdessen mit politischem und wirtschaftlichem Druck zu agieren. Der Vergleich ist eine Einladung an den Präsidenten und andere, diese Taktik zu wiederholen. Ein Kommentator formulierte es treffend: „Ein kalter Wind wehte gerade durch jede Nachrichtenredaktion“.

Konkret hat der Vergleich bereits zu einer spürbaren Veränderung bei „60 Minutes“ geführt. Als Teil der Einigung musste sich das Programm verpflichten, künftig vollständige Transkripte von Interviews mit Präsidentschaftskandidaten zu veröffentlichen. Dies mag transparent klingen, stellt aber einen erheblichen Eingriff in die redaktionelle Hoheit dar, die bisher die alleinige Kontrolle über die Veröffentlichung von Interviewmaterial hatte. Die Sendung, die über Jahrzehnte als Inbegriff des investigativen Fernsehjournalismus galt, steht nun ohne feste Führung und mit angekratzter Reputation da.

Letztlich ist die Causa Paramount eine fundamentale Infragestellung des Selbstverständnisses der vierten Gewalt. Die Affäre wirft die Frage auf, ob große Medienkonzerne, deren Geschäftsinteressen weit über den Journalismus hinausreichen, überhaupt noch die geeigneten Hüter der Pressefreiheit sein können. Wenn die Angst vor dem Verlust eines Deals größer ist als der Wille, für die eigenen journalistischen Prinzipien vor Gericht zu ziehen, erodiert die Grundlage, auf der eine demokratische Öffentlichkeit beruht. Der Vergleich mag für Paramount einen kurzfristigen, wirtschaftlichen Frieden erkauft haben. Für die amerikanische Pressefreiheit könnte er sich jedoch als eine der teuersten Niederlagen der jüngeren Geschichte erweisen. Der wahre Preis dieser 16 Millionen Dollar wird sich erst in Zukunft zeigen – in den Geschichten, die aus Angst vor den Konsequenzen nicht mehr erzählt werden.