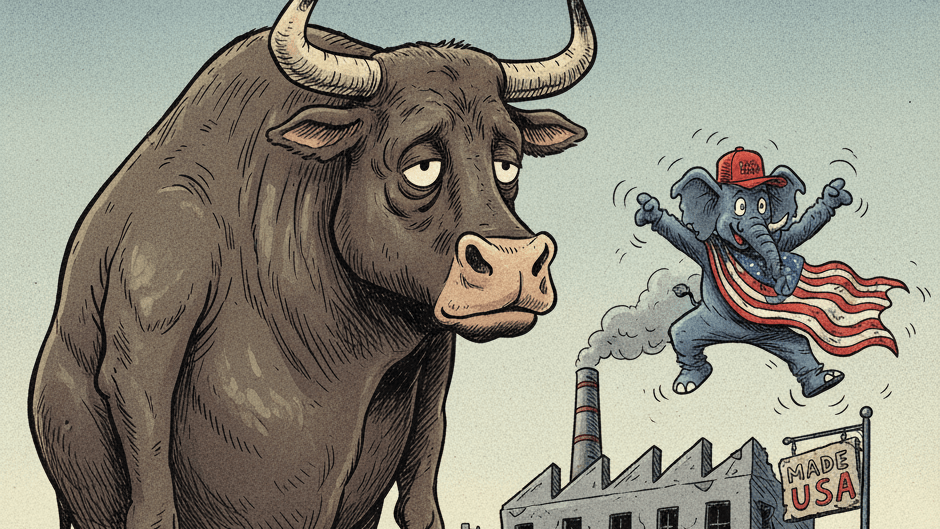

Der Motor der amerikanischen Wirtschaft, lange Zeit das pochende Herz eines globalen Systems und der Stolz einer Nation, stottert. Es ist kein lauter Knall, kein plötzlicher Kollaps, sondern ein unheilvolles, leiser werdendes Geräusch, das sich in den neuesten Arbeitsmarktdaten manifestiert. Diese Zahlen sind mehr als nur Statistik; sie sind das Fieberthermometer einer Ökonomie, die unter dem Gewicht einer radikalen politischen Agenda zu ächzen beginnt. Die Regierung von Donald Trump, angetreten mit dem Versprechen einer beispiellosen wirtschaftlichen Renaissance, sieht sich nun mit den Konsequenzen ihrer eigenen, unkonventionellen Medizin konfrontiert. Doch anstatt das Rezept zu überdenken, hat sie begonnen, dem Thermometer die Schuld zu geben. Dies ist die Geschichte eines selbst geschaffenen Problems und des gefährlichen Versuchs, die Realität neu zu definieren – eine Erzählung, die tief in die Funktionsweise der amerikanischen Politik und die Psyche ihrer Führung blicken lässt.

Zölle und Zäune: Die selbstgeschmiedeten Fesseln der Wirtschaft

Die aktuellen Wirtschaftsdaten malen ein düsteres Bild. Im August wurden lediglich 22.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, eine Zahl, die kaum ausreicht, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Schlimmer noch: Die revidierten Daten für Juni offenbarten einen Nettoverlust von 13.000 Stellen – das erste Mal seit dem Höhepunkt der Pandemie, dass die amerikanische Wirtschaft Arbeitsplätze abbaute. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 4,3 Prozent, den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Diese Zahlen sind keine statistischen Ausreißer, sondern die Symptome einer tiefgreifenden Störung, deren Ursachen sich direkt auf die Kernpunkte der Trump’schen Wirtschaftsdoktrin zurückführen lassen: eine aggressive Handelspolitik und eine unnachgiebige Haltung zur Einwanderung.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die von der Administration verhängten Zölle auf nahezu alle Importe wirken wie eine Zange, die die amerikanische Wirtschaft von zwei Seiten in den Griff nimmt. Einerseits verteuern sie Vorprodukte und Rohstoffe für heimische Unternehmen, was deren Produktionskosten in die Höhe treibt und ihre Gewinnmargen schrumpfen lässt. Das verarbeitende Gewerbe, das eigentlich durch Protektionismus gestärkt werden sollte, hat in den letzten Monaten Zehntausende von Arbeitsplätzen abgebaut. Gleichzeitig werden die Zölle an die Verbraucher weitergegeben, was die Preise für alltägliche Güter erhöht und die Kaufkraft der Bürger schmälert. Dieser doppelte Druck aus Kostensteigerung und Nachfrageschwäche zwingt Unternehmen zur Vorsicht. Investitionen werden aufgeschoben, Expansionspläne in die Schublade gelegt und vor allem wird bei Neueinstellungen gezögert. Die Unsicherheit, die von der sprunghaften und oft unvorhersehbaren Handelspolitik des Weißen Hauses ausgeht, ist zu einem Gift für das Geschäftsklima geworden.

Parallel dazu hat die rigorose Einwanderungspolitik den Arbeitsmarkt an seiner empfindlichsten Stelle getroffen: dem Angebot an Arbeitskräften. Branchen wie das Baugewerbe, die traditionell auf zugewanderte Arbeiter angewiesen sind, melden einen spürbaren Mangel an Personal und mussten ebenfalls Stellen streichen. Doch der Effekt ist weitreichender. Die massive Reduzierung der Zuwanderung verringert nicht nur das Reservoir an potenziellen Arbeitnehmern, sondern auch die Zahl der Konsumenten, was die Binnennachfrage zusätzlich dämpft. Ökonomen debattieren nun, ob die Krise primär angebots- oder nachfrageseitig bedingt ist. In Wahrheit ist es wohl beides: Die Politik der Administration hat gleichzeitig das Angebot an Arbeitskräften verknappt und die Nachfrage nach deren Leistungen durch höhere Kosten und allgemeine Verunsicherung gedrosselt. Der Gesundheitssektor, angetrieben durch die demografische Entwicklung einer alternden Bevölkerung, erweist sich als einzige robuste Bastion des Jobwachstums, während fast alle anderen Branchen stagnieren oder schrumpfen.

Wenn die Wahrheit nicht passt: Trumps Angriff auf die Zahlen

Die Reaktion des Weißen Hauses auf die alarmierenden Nachrichten war ebenso bezeichnend wie kalkuliert. Anstatt die eigene Politik zu hinterfragen, wählte Präsident Trump den frontalen Angriff auf den Überbringer der schlechten Nachricht: das Bureau of Labor Statistics (BLS), eine seit Jahrzehnten für ihre Unabhängigkeit und Professionalität respektierte Behörde. Nach dem enttäuschenden Bericht des Vormonats wurde die Leiterin der Behörde, Erika McEntarfer, kurzerhand entlassen. Trump behauptete ohne jeden Beweis, die Zahlen seien „manipuliert“, um ihm politisch zu schaden. An ihre Stelle soll E.J. Antoni treten, ein regierungstreuer Ökonom, dem Kritiker vorwerfen, in der Vergangenheit Statistiken zur Untermauerung politischer Argumente verzerrt zu haben.

Dieser Schritt ist weit mehr als nur eine Personalentscheidung. Er ist ein strategischer Versuch, das Monopol auf die wirtschaftliche Wirklichkeitsdeutung an sich zu reißen. Wenn die offiziellen, nach transparenten Methoden erhobenen Daten nicht mehr zur politischen Erzählung einer boomenden Wirtschaft passen, dann müssen eben die Daten als fehlerhaft oder parteiisch delegitimiert werden. Der strategische Zweck ist zweifach: Zum einen dient es der kurzfristigen Abwehr von Kritik und der Ablenkung von den eigentlichen Ursachen der Wirtschaftsschwäche. Zum anderen untergräbt es langfristig das Vertrauen der Öffentlichkeit in unabhängige Institutionen und etabliert den Präsidenten als einzige verlässliche Quelle für „echte“ Informationen.

Dieser Angriff auf die statistische Integrität des Staates ist ein Spiel mit dem Feuer. Ökonomen, Investoren und politische Entscheidungsträger sind auf verlässliche Daten angewiesen, um den Zustand der Wirtschaft zu beurteilen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Werden diese Daten als politisches Werkzeug wahrgenommen, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit. Aaron Sojourner, ein Ökonom am W.E. Upjohn Institute for Employment Research, verglich dies treffend mit dem „Ausstechen der eigenen Augen“. Es macht es unmöglich, zu sehen, was um einen herum geschieht, und führt unweigerlich zu schlechteren Entscheidungen. Kurzfristig mögen die Angriffe dem Präsidenten helfen, eine unliebsame Debatte abzuwürgen. Langfristig droht die Ernennung eines loyalen Leiters an der Spitze des BLS jedoch, eine der wichtigsten Säulen der evidenzbasierten Politikgestaltung in den USA zu erodieren und das Land in einem Nebel aus Misstrauen und Desinformation zu hinterlassen.

Zwischen Hammer und Amboss: Die Zwickmühle der Federal Reserve

Während das Weiße Haus die Schuld von sich weist, richtet sich der Blick der Märkte und Experten auf die einzige Institution, die noch über die Mittel zu verfügen scheint, gegenzusteuern: die Federal Reserve. Die schwachen Arbeitsmarktdaten haben die Erwartung zementiert, dass die Zentralbank unter der Führung von Jerome Powell die Zinsen senken wird, um die Wirtschaft anzukurbeln. Doch die Fed befindet sich in einer fast unlösbaren Zwickmühle, einem klassischen Zielkonflikt, der durch die Politik der Regierung erst geschaffen wurde.

Normalerweise wäre eine Zinssenkung bei einem derart schwachen Arbeitsmarkt eine Selbstverständlichkeit. Doch die Zeiten sind nicht normal. Die gleichen Zölle, die das Wachstum abwürgen, treiben gleichzeitig die Inflation an. Eine Zinssenkung könnte zwar die Nachfrage stimulieren und Unternehmen zu mehr Investitionen und Einstellungen bewegen, würde aber gleichzeitig riskieren, die bereits steigende Inflation weiter anzuheizen. Die Fed muss also zwischen zwei Übeln abwägen: riskiert sie eine tiefere Rezession, indem sie die Zinsen hoch lässt, oder riskiert sie eine unkontrollierte Teuerung, indem sie die Zinsen senkt?

Dieses Dilemma legt die Grenzen der Geldpolitik offen, wenn die Fiskal- und Handelspolitik kontraproduktiv agiert. Jason Furman, ehemaliger Vorsitzender des Council of Economic Advisers, argumentiert, dass die Fed das Problem nicht lösen kann, weil es zu einem großen Teil angebotsseitig ist – verursacht durch die reduzierte Einwanderung. Zinssenkungen können die Nachfrage nach Arbeitern steigern, aber sie können keine neuen Arbeiter herbeizaubern. Die Zentralbank kann bestenfalls versuchen, einen Teil des Schadens zu kompensieren, aber die eigentliche Lösung liegt im Weißen Haus, das die ursächlichen Probleme geschaffen hat. Der unerbittliche öffentliche Druck des Präsidenten auf Jerome Powell, den er wiederholt persönlich attackiert, erschwert die Lage zusätzlich und stellt die Unabhängigkeit der Zentralbank auf eine harte Probe. Das Schreckgespenst der Stagflation – eine toxische Mischung aus stagnierender Wirtschaft und hoher Inflation, wie sie die USA in den 1970er Jahren erlebten – zieht am Horizont auf.

Die K-förmige Nation: Wie die Krise Amerika weiter spaltet

Hinter den makroökonomischen Debatten und den politischen Machtspielen verbirgt sich eine zutiefst menschliche Realität, die das soziale Gefüge der USA weiter zu zerreißen droht. Die aktuelle Krise trifft die amerikanische Gesellschaft nicht gleichmäßig. Stattdessen verstärkt sie eine Entwicklung, die als „K-förmige“ Wirtschaft beschrieben wird: eine scharfe Divergenz zwischen dem Schicksal der Reichen und dem Rest der Bevölkerung.

Für die obersten zehn bis zwanzig Prozent der Einkommensbezieher, deren Vermögen oft an den Aktienmarkt gekoppelt ist, der von einigen wenigen Tech-Giganten getragen wird, sieht die Welt weiterhin rosig aus. Ihr Konsum bleibt stark und ist mittlerweile zur Hauptstütze der gesamten US-Wirtschaft geworden. Luxusgüterhersteller und exklusive Dienstleister können weiterhin Preise erhöhen, weil ihre Klientel es sich leisten kann.

Für die breite Mittel- und Unterschicht hingegen zieht sich die Schlinge enger um den Hals. Ihre Löhne halten kaum mit der Inflation Schritt, und die steigenden Preise für Güter des täglichen Bedarfs fressen ihre Einkommen auf. Die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust wächst, was zu einer spürbaren Konsumzurückhaltung führt. Daten zeigen bereits einen Anstieg der Zahlungsrückstände bei Kreditkarten- und Autokrediten auf ein Niveau über dem vor der Pandemie. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die länger als sechs Monate ohne Job sind, klettert stetig an und hat fast zwei Millionen Menschen erreicht. Diese Menschen haben es zunehmend schwerer, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Unsicherheit sickert in den Alltag der Menschen ein und prägt ihre Zukunftserwartungen weitaus stärker als die offizielle Arbeitslosenquote.

Diese wachsende Kluft ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches Problem. Die Unzufriedenheit und die gefühlte wirtschaftliche Not waren entscheidende Faktoren bei der Wahl 2024, die Trump zurück ins Weiße Haus brachten. Nun, da sich die Lage unter seiner Führung für viele verschlechtert, droht ihm eben jene Stimmung zum Verhängnis zu werden, die er einst so meisterhaft für sich zu nutzen wusste.

Ein Land am Scheideweg: Wirtschaft als politisches Schlachtfeld

Die sich eintrübende Wirtschaftslage setzt die Trump-Administration unter erheblichen Druck und formt bereits jetzt das politische Schlachtfeld für die kommenden Wahlen. Die Demokraten, die nach ihrer Niederlage 2024 nach einer schlagkräftigen Agenda suchen, haben die Wirtschaft als ihre größte Chance erkannt, um die Republikaner anzugreifen. Sie argumentieren, dass die aktuellen Probleme die direkte und vorhersehbare Folge von Trumps „Ein-Mann-Kommando-Politik“ sind, die Kosten für normale Familien in die Höhe treibt und das Land isoliert.

Das Weiße Haus und seine Verbündeten versuchen gegenzusteuern, indem sie die Erzählung ändern. Sie bitten um Geduld und versprechen, dass sich die positiven Effekte ihrer Politik, etwa durch den Bau neuer Fabriken, erst in einem Jahr zeigen werden. Gleichzeitig versucht der Präsident, die öffentliche Debatte auf andere Themen wie Kriminalität zu lenken, in der Hoffnung, dort politisch punkten zu können. Doch die sinkenden Zustimmungswerte für seine Wirtschaftspolitik zeigen, dass diese Strategie an ihre Grenzen stößt.

Am Ende steht die amerikanische Wirtschaft an einem kritischen Punkt. Die Abschwächung unterscheidet sich von früheren Zyklen, da sie weniger das Ergebnis eines externen Schocks oder einer Marktblase ist, sondern maßgeblich durch innenpolitische Entscheidungen herbeigeführt wurde. Die große Frage ist, ob eine Kurskorrektur möglich ist. Eine Umkehr bei Zöllen und Einwanderungspolitik könnte, so die Implikation vieler Analysten, die Wirtschaft stabilisieren, würde aber dem ideologischen Kern des Trumpismus widersprechen. Wahrscheinlicher ist, dass die Administration an ihrem Kurs festhält und den Konflikt mit Institutionen wie der Federal Reserve und dem Bureau of Labor Statistics weiter eskaliert.

Was auf dem Spiel steht, ist daher mehr als nur das Wirtschaftswachstum der nächsten Quartale. Es geht um die Frage, ob eine der größten Volkswirtschaften der Welt auf der Basis von Fakten und rationaler Analyse oder auf der Grundlage politischer Narrative und der Leugnung unliebsamer Realitäten gesteuert wird. Das leise Knirschen im Getriebe der amerikanischen Wirtschaft könnte das Vorbeben eines weitaus größeren Bruchs sein – eines Bruchs im Fundament des Vertrauens, auf dem eine funktionierende Demokratie und eine stabile Marktwirtschaft gleichermaßen ruhen.