Es gibt in der amerikanischen Seele nur wenige Verpflichtungen, die so unantastbar scheinen wie jene gegenüber ihren Veteranen. Es ist ein heiliges Versprechen, eingemeißelt in das kollektive Gedächtnis einer Nation, die ihre Söhne und Töchter in ferne Kriege schickt. Ein Pakt, der besagt: Wer für das Land blutet, wer Wunden an Körper und Seele davonträgt, den wird die Heimat auffangen. Doch was geschieht, wenn dieser Pakt, geboren aus Dankbarkeit und Ehre, zu einem monströsen bürokratischen Labyrinth mutiert? Wenn ein System, das die Schwächsten schützen soll, zu einer 193 Milliarden Dollar schweren Selbstbedienungsmaschine verkommt, die von politischer Furchtsamkeit, veralteten Regeln und einer Kultur der Anspruchshaltung angetrieben wird?

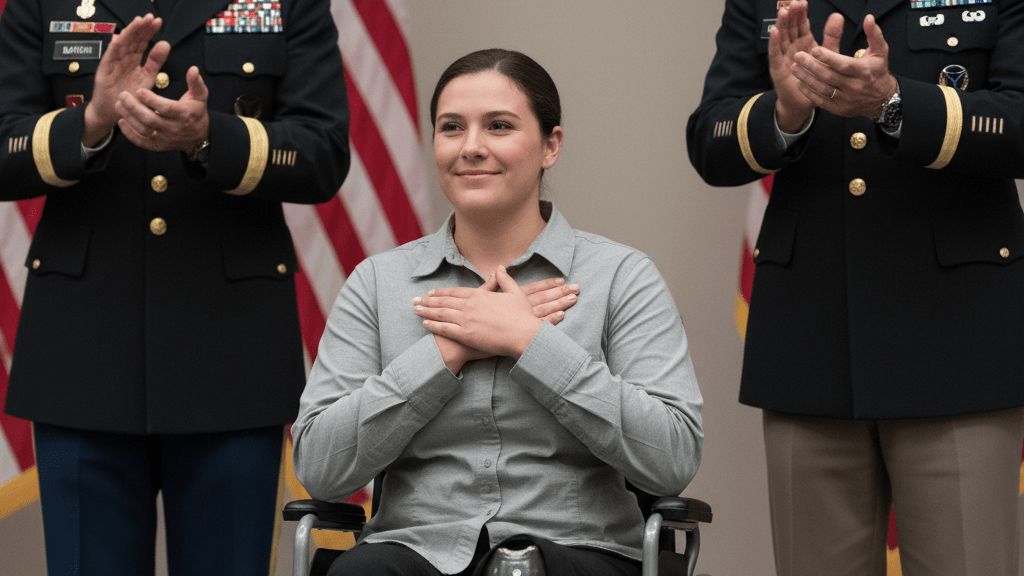

Die Wahrheit ist, dass das amerikanische Invaliditätsprogramm für Veteranen in einer tiefen existenziellen Krise steckt. Es ist die Geschichte eines noblen Ideals, das an seiner eigenen gut gemeinten, aber naiven Umsetzung zu zerbrechen droht. Anstatt ein Rettungsnetz für die wirklich Bedürftigen zu sein – für den jungen Marinesoldaten, der im Irak ein Bein verlor, oder die Pilotin, deren Psyche im afghanischen Luftraum zerbrach –, hat es sich zu einem Moloch entwickelt, der systematisch Übertreibung belohnt und Betrug geradezu einlädt. Die eigentliche Tragödie dabei ist nicht nur die unfassbare Verschwendung von Steuergeldern. Die wahre Katastrophe ist, dass dieses System am Ende jene verrät, für die es einst geschaffen wurde: die ehrlichen, die schwer verletzten, die still leidenden Helden, die in den Mühlen einer außer Kontrolle geratenen Bürokratie zermahlen werden.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein System aus einer anderen Zeit: Das Echo von 1945

Um das heutige Chaos zu verstehen, muss man eine Zeitreise antreten, zurück ins Jahr 1945. Amerika hatte gerade einen Weltkrieg gewonnen, und Millionen von GIs kehrten mit sichtbaren und unsichtbaren Narben nach Hause zurück. In dieser Ära wurde das Fundament des heutigen Bewertungssystems gelegt. Es war eine Welt der Fabriken, Farmen und des harten körperlichen Daseins. Eine verlorene Gliedmaße bedeutete damals oft das Ende der Erwerbsfähigkeit. Die Bewertungsregeln waren auf diese Realität zugeschnitten – eine Logik, die in einer von Handarbeit geprägten Wirtschaft absolut Sinn ergab.

Doch dieses Regelwerk ist heute ein zeitliches Fossil, ein archäologisches Relikt in der digitalen Dienstleistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Es wurde nie grundlegend modernisiert. Und so kommt es zu der bizarren und zutiefst ungerechten Situation, dass ein Veteran, der dank moderner Behandlungsmethoden mit einer Schlafapnoe gut leben und arbeiten kann, oft eine höhere Invaliditätsrate – und damit mehr Geld – erhält als ein kampferprobter Soldat, dem ein Bein unterhalb des Knies amputiert wurde. Das System misst mit einem Maßstab, der für eine längst vergangene Welt kalibriert wurde. Es kann den Wert eines funktionierenden Rückens in einer Agrargesellschaft bemessen, aber es scheitert kläglich daran, die komplexen Realitäten von posttraumatischem Stress oder die tatsächlichen Auswirkungen einer behandelbaren chronischen Krankheit auf einen Bürojob fair abzubilden. Diese Diskrepanz ist keine kleine Schwäche im System; sie ist sein fundamentaler Geburtsfehler, eine offene Wunde, die mit jedem Jahr weiter eitert.

Die Politik der offenen Tür: Wie gute Absichten den Damm brachen

Jahrzehntelang galt die Veteranenbehörde (VA) als bürokratisch, kalt und abweisend. Geschichten von verzweifelten Veteranen, die an den Mauern der Verwaltung zerschellten, prägten das öffentliche Bild. Nach den Anschlägen vom 11. September und den darauffolgenden Kriegen im Irak und in Afghanistan schwang das Pendel mit brachialer Gewalt in die entgegengesetzte Richtung. Angetrieben von einem schlechten Gewissen und dem unbedingten politischen Willen, es diesmal „richtig“ zu machen, wurde eine neue Doktrin ausgerufen: die Politik der offenen Tür. Unter dem inoffiziellen Motto „Get to yes“ wurde es zur obersten Maxime der Behörde, den Veteranen zu helfen und Anträge zu genehmigen.

Was als noble Korrektur eines herzlos gewordenen Systems gedacht war, entwickelte sich zu einer Einladung zur Systemüberlastung. Gesetzliche Erleichterungen, gipfelnd im sogenannten „Pact Act“ von 2022, senkten die Hürden für den Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Dienstzeit und Erkrankung drastisch. Für eine ganze Reihe von Krankheiten, von Krebs bis hin zu Atemwegserkrankungen, genügt nun die bloße Annahme eines Zusammenhangs mit Umwelteinflüssen im Einsatzgebiet. Gleichzeitig wurde der rechtliche Grundsatz, dem Veteranen im Zweifelsfall immer den Vorteil zu gewähren, bis zum Äußersten ausgereizt.

Dieses Zusammenspiel aus politischem Druck, gelockerten Gesetzen und einer wohlwollenden Verwaltungskultur hat die Schleusen geöffnet. Die Folge ist eine statistische Anomalie, die jeden Rahmen sprengt: Während die Gesamtzahl der lebenden Veteranen in den USA seit 2001 um ein Drittel geschrumpft ist, hat sich die Zahl der von der VA entschädigten Leiden versiebenfacht – von knapp 6 Millionen auf über 41 Millionen. Ein einzelner Veteran erhält heute im Schnitt Leistungen für fast sieben verschiedene Gebrechen; 2001 waren es noch 2,5. Es ist eine Explosion an Ansprüchen, die nicht mehr allein durch die Wunden der jüngsten Kriege zu erklären ist. Es ist das Ergebnis eines Systems, das fast jede Hürde zur Leistungsbewilligung abgebaut hat.

Das Geschäft mit der Krankheit: Ein Ökosystem der Anspruchshaltung

In dem Vakuum, das durch die laxen Kontrollen entstanden ist, hat sich ein ganzes Ökosystem von Akteuren etabliert, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen. An vorderster Front stehen sogenannte „Claims Sharks“ – kommerzielle Berater und Online-Influencer, die Veteranen in Hochglanzvideos beibringen, wie man das System bis zum letzten Cent ausreizt. Sie geben Tipps, wie man Symptome für schwer nachprüfbare Leiden wie Tinnitus oder Migräne am überzeugendsten darstellt und so die eigene Invaliditätsrate künstlich in die Höhe treibt. Tinnitus, das notorisch schwer zu objektivierende „Klingeln im Ohr“, ist folgerichtig das am häufigsten geltend gemachte Leiden überhaupt – fast 3,3 Millionen Veteranen erhalten dafür Geld.

Doch es sind nicht nur zwielichtige Geschäftemacher. Auch etablierte Veteranenverbände und die VA selbst ermutigen die ehemaligen Soldaten aktiv, so viele Anträge wie möglich zu stellen. In dieser Gemengelage verwischen die Grenzen zwischen berechtigtem Anspruch und strategischer Maximierung. Interne Kritiker und ehemalige VA-Mitarbeiter berichten von einem enormen Druck, auch fragwürdige Anträge durchzuwinken, um die Bearbeitungsquoten zu erfüllen. Ihre Aufgabe sei es nicht gewesen, die Wahrheit herauszufinden, so ein ehemaliger Prüfer, sondern zu genehmigen, was nur irgendwie möglich war. Dem gegenüber steht die offizielle Linie der VA-Führung, die jede Kritik an der großzügigen Praxis zurückweist und argumentiert, man erfülle nur die Pflicht gegenüber den Veteranen.

Diese Gemengelage hat eine Kultur der Anspruchshaltung befördert. Die lebenslangen, steuerfreien Zahlungen werden von vielen nicht mehr als Sicherheitsnetz für den Fall der Erwerbsunfähigkeit gesehen – was sie ursprünglich sein sollten –, sondern als eine Art verdiente Zusatzrente, eine „Validierung“ ihres Dienstes. Die entscheidende Abkopplung vom realen Arbeitsleben ist dabei der größte Systemfehler: Anders als bei der regulären Sozialversicherung muss ein Veteran nicht nachweisen, dass seine Leiden ihn tatsächlich am Arbeiten hindern. Die Arbeitslosenquote unter behinderten Veteranen ist praktisch identisch mit der der Gesamtbevölkerung. Mehr als 100.000 von ihnen verdienten zuletzt über 250.000 Dollar pro Jahr – zusätzlich zu ihren Invaliditätsleistungen. Das System entschädigt nicht für einen Einkommensverlust, es schafft ein Zusatzeinkommen.

Wenn die Lüge zur Kunstform wird: Die Anatomie des Betrugs

Wo die Kontrollen schwach und die Anreize hoch sind, ist der offene Betrug nicht weit. Die von der Washington Post aufgedeckten Fälle lesen sich wie Drehbücher für absurde Kriminalkomödien – wären sie nicht so tragisch für die ehrlichen Antragsteller. Da ist der ehemalige Army-Sanitäter und Bodybuilder Zachary Barton, der bei seinen VA-Terminen im Rollstuhl saß, über Inkontinenz klagte und mit zittriger Hand einen Gehstock umklammerte, während er in Wahrheit im Fitnessstudio Beinpressen mit 650 Pfund Gewicht stemmte und seine Muskeln auf Instagram zur Schau stellte. Da ist der Mann, der 29 Jahre lang Blindheit vortäuschte und fast 1,2 Millionen Dollar kassierte, während er munter seinen Führerschein verlängerte. Oder der angebliche Paraplegiker, der agil genug war, um Elche zu jagen und sich in Kneipenschlägereien zu verwickeln.

Diese Fälle sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sie sind Symptome eines kranken Systems. Die Wahrscheinlichkeit, für Betrug belangt zu werden, ist verschwindend gering. Die Ermittlungsbehörden sind hoffnungslos überlastet und konzentrieren sich nur auf die aller dreistesten Fälle, in denen die Beweislage – meist durch Überwachungsvideos – erdrückend ist. Das System basiert auf einem Ehrenkodex, den eine wachsende Zahl von Menschen bereit ist zu brechen. Die Betrüger stehlen dabei nicht nur Geld vom Steuerzahler. Sie stehlen auch die Glaubwürdigkeit und den Respekt, der jedem Veteranen zustehen sollte. Jeder aufgedeckte Fall wirft einen Schatten auf all jene, deren Leid echt ist, und nährt den zynischen Verdacht, dass hinter jedem Antrag ein potenzieller Schwindler steckt.

Der Preis der Untätigkeit: Ein Kollaps mit Ansage

Die offensichtlichste und grausamste Folge dieser Systemüberlastung ist der riesige Bearbeitungsstau. Während die Behörde mit Hunderttausenden von Anträgen für Heuschnupfen, Akne oder Hämorrhoiden überschwemmt wird, warten Veteranen mit schweren Krebserkrankungen oder akuten psychischen Krisen monatelang auf eine Entscheidung. Jeder unberechtigte Antrag, der die Mühlen der Bürokratie verstopft, verzögert potenziell lebensrettende Hilfe für einen Kameraden in Not. Das System, das angetreten war, um niemanden zurückzulassen, lässt nun genau die im Stich, die es am dringendsten brauchen.

Gleichzeitig findet eine schleichende Erosion der gesellschaftlichen Solidarität statt. Ein System, das offensichtlich anfällig für Missbrauch ist und Leistungen für „gewöhnliche Krankheiten des Lebens“ wie Bluthochdruck oder Sodbrennen verteilt, untergräbt das öffentliche Vertrauen. Es wirft heikle ethische Fragen auf, die in der politisch aufgeladenen Debatte kaum gestellt werden dürfen: Ist es gerecht, wenn ein Veteran, der sich bei einem Autounfall unter Alkoholeinfluss verletzt hat, dafür lebenslange, steuerfreie Zahlungen erhält? Ist es die Aufgabe des Staates, altersbedingte Leiden, die jeden treffen können, als dienstbedingte Schädigung zu vergolden?

Doch jede noch so zaghafte Debatte über eine Reform wird sofort im Keim erstickt. Jeder Politiker, der es wagt, das System infrage zu stellen, riskiert, als Verräter an den Truppen gebrandmarkt zu werden. Selbst die Trump-Administration, die angetreten ist, um Betrug und Verschwendung in der Regierung zu bekämpfen, hat versprochen, die Veteranenleistungen nicht anzutasten. Diese politische Lähmung ist die größte Hürde für eine Heilung. Das Narrativ der „heiligen Verpflichtung“ wird von allen Seiten instrumentalisiert, um den Status quo zu zementieren – von Veteranenverbänden, die ihre Macht erhalten wollen, und von Politikern, die den Zorn einer mächtigen Wählergruppe fürchten.

Und so steuert das Schiff unaufhaltsam auf einen Eisberg zu. Wenn die Trends anhalten – explodierende Kosten, steigende Antragszahlen und politische Untätigkeit –, steht dem System mittelfristig der finanzielle Kollaps bevor. Die Alternative ist eine schrittweise Aushöhlung der Leistungen für alle, weil die Mittel nicht mehr ausreichen. Beides käme einem Verrat an dem ursprünglichen Versprechen gleich. Die größte Gefahr für die amerikanischen Veteranen geht heute nicht von einem feindlichen Heer aus, sondern von einem System, das in seinen eigenen Widersprüchen gefangen ist. Die schwierigste, aber notwendigste Mission ist es nun, dieses Versprechen vor sich selbst zu retten – durch eine ehrliche Bestandsaufnahme und den mutigen politischen Willen, ein System zu reformieren, das seinen moralischen Kompass verloren hat.