Es ist eine Szenerie von beinahe shakespearescher Wucht: In der eisigen Weite Alaskas, jenem Land, das einst für eine Handvoll Dollar von Russland an Amerika verkauft wurde, soll die Zukunft Europas neu verhandelt werden. Am 15. August wollen sich Donald Trump und Wladimir Putin treffen – zwei Männer, deren politische Karrieren von dem Versprechen angetrieben werden, die alten Regeln zu brechen. Vordergründig geht es um Frieden für die Ukraine, ein hehres Ziel nach über drei Jahren eines brutalen Krieges. Doch blickt man hinter die Kulissen dieser eilig anberaumten Inszenierung, entfaltet sich das Bild eines hochriskanten diplomatischen Vabanquespiels. Es ist ein Spiel, das weniger von dem Wunsch nach einer gerechten Lösung als von den persönlichen Ambitionen seiner Protagonisten getrieben wird und das droht, die Souveränität der Ukraine und die Sicherheit Europas auf dem Altar eines vermeintlich großen Deals zwischen zwei Machtblöcken zu opfern.

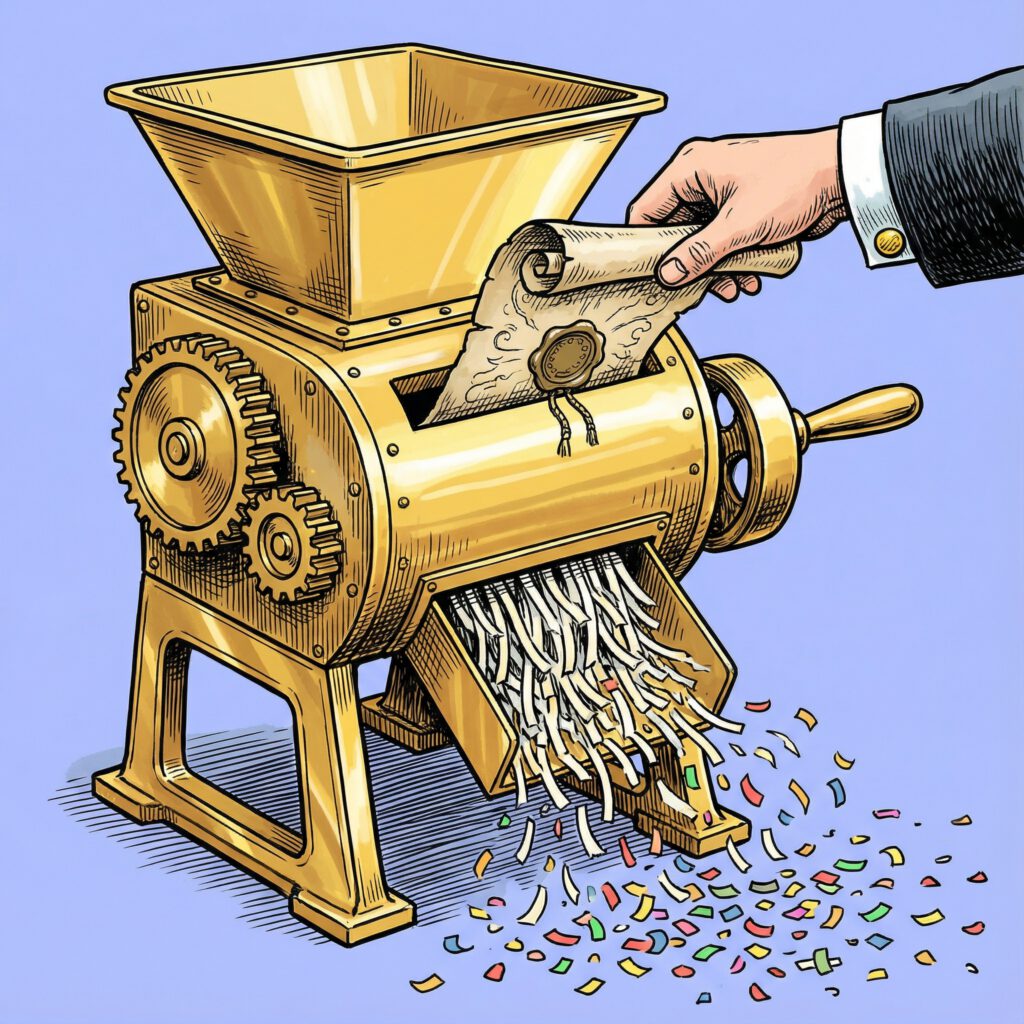

Die zentrale These dieses Gipfels lautet daher: Das Treffen in Alaska ist kein Aufbruch zu einem nachhaltigen Frieden, sondern der gefährliche Versuch, eine komplexe globale Krise auf eine simple, bilaterale Transaktion zu reduzieren. Es ist ein Pakt, bei dem die Hauptbetroffenen – die Ukraine und Europa – zu Objekten der Verhandlung degradiert werden, anstatt als gleichberechtigte Akteure am Tisch zu sitzen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Tausch, der keiner ist: Die trügerische Logik des „Land Swap“

Die Formel, die Donald Trump für seine Friedensinitiative gefunden hat, klingt verführerisch simpel: ein „Austausch von Gebieten zum Wohl beider Seiten“. Diese Worte, beiläufig bei einem anderen diplomatischen Erfolg im Weißen Haus fallengelassen, sind der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Gipfels. Doch was verbirgt sich hinter dieser euphemistischen Chiffre? Ein genauerer Blick entlarvt die Idee eines „Tausches“ als rhetorische Vernebelung, denn die Ukraine kontrolliert mit Ausnahme weniger Quadratkilometer in der russischen Grenzregion Kursk praktisch kein russisches Territorium, das sie als Verhandlungsmasse einsetzen könnte.

Der Vorschlag läuft daher auf eine einseitige Abtretung hinaus. Berichten zufolge fordert der Kreml die vollständige Kontrolle über die ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk. Dies würde für die Ukraine den Verlust von Tausenden von Quadratkilometern und strategisch entscheidenden Städten bedeuten. Doch die Konsequenzen wären weit gravierender als der reine Landverlust. Mit der Aufgabe des Donbass würde die Ukraine ihren wichtigsten, über Jahre ausgebauten militärischen Festungsgürtel verlieren. Das Land jenseits dieser Verteidigungslinie ist flach, offen und militärisch kaum zu halten – eine Einladung für künftige russische Aggressionen in Richtung der Metropolen Dnipro und Charkiw. Russland würde sich so nicht nur einen jahrelangen, verlustreichen Eroberungskampf ersparen, sondern die Ukraine strategisch dauerhaft schwächen.

Völlig unklar bleibt dabei das Schicksal der südlichen Gebiete Saporischschja und Cherson. Auch diese hat Moskau annektiert und betrachtet sie als russisches Territorium, obwohl es sie nur teilweise kontrolliert. Die widersprüchlichen Signale aus dem Kreml – mal ist von einem Einfrieren der Front die Rede, mal von einem möglichen Rückzug – sind Teil einer gezielten Unschärfe. Diese schafft Verhandlungsspielraum für Putin und hält alle anderen Akteure im Ungewissen.

Kiews unmissverständliches Nein und die Fesseln der Verfassung

Während in Washington und Moskau über Landkarten und Einflusssphären verhandelt wird, ist die Antwort aus Kiew unmissverständlich und scharf. „Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken“, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft und verweist auf die Grenzen, die ihm die ukrainische Verfassung setzt. Artikel 73 der Verfassung regelt klar, dass jede Änderung des Staatsgebiets eine landesweite Volksabstimmung erfordert – ein in Kriegszeiten politisch wie praktisch undenkbarer Prozess.

Selenskyj befindet sich in einer schier unlösbaren Zwickmühle. Weist er Trumps Vorschläge brüsk zurück, riskiert er die für sein Land überlebenswichtige militärische und finanzielle Unterstützung Amerikas. Die Europäer allein, das weiß er, könnten die Lücke nicht füllen. Gibt er jedoch nach, würde er im eigenen Land als Verräter gelten, der die Opfer von über drei Jahren Krieg zunichtemacht. Seine Strategie ist daher ein Balanceakt: Er kritisiert den Gipfelort Alaska als „sehr weit weg von dem Krieg“ und warnt davor, dass Entscheidungen ohne die Ukraine „Entscheidungen gegen den Frieden“ sind. Gleichzeitig versucht er, seine europäischen Partner zu mobilisieren, um eine gemeinsame Front zu bilden und den Druck auf Washington zu erhöhen.

Europas Furcht vor dem Déjà-vu: Sidelined in London

In den europäischen Hauptstädten beobachtet man die Annäherung zwischen Trump und Putin mit einer Mischung aus Hoffnungslosigkeit und Alarmbereitschaft. Die Furcht vor einem zweiten Jalta, bei dem zwei Großmächte über die Köpfe der Europäer hinweg das Schicksal des Kontinents bestimmen, ist omnipräsent. Man fühlt sich an den Katzentisch verbannt, während im Hauptsaal die neue Weltordnung verhandelt wird.

Als Reaktion darauf wurde eilig ein Krisentreffen in London einberufen, um eine gemeinsame Strategie abzustimmen. Britische, amerikanische und europäische Sicherheitsberater kamen zusammen, um zumindest zu verstehen, was genau Putins Angebot beinhaltet, und um Washington die europäischen roten Linien zu verdeutlichen. Doch der Einfluss scheint begrenzt. Die Europäer können mahnen, koordinieren und appellieren, doch die entscheidenden Gespräche finden ohne sie statt. Ihre Rolle, so scheint es, ist erst wieder gefragt, wenn es um die Finanzierung des Wiederaufbaus oder die Absicherung eines brüchigen Waffenstillstands geht. Dieser drohende Bedeutungsverlust in einer existenziellen Sicherheitsfrage für Europa ist eine der bittersten Pillen, die in Brüssel, Berlin und Paris geschluckt werden müssen.

Die Bühne für zwei Akteure: Trumps Nobelpreis und Putins Weltmachtfantasie

Um das Alaska-Gambit zu verstehen, muss man die persönlichen Motive seiner beiden Hauptdarsteller betrachten. Für Donald Trump ist der Gipfel mehr als nur Außenpolitik; er ist ein zentraler Baustein seiner persönlichen Erzählung als der ultimative „Dealmaker“. Er sieht eine Chance, das zu schaffen, woran seine Vorgänger gescheitert sind: einen großen, sichtbaren Friedensschluss. Die Sehnsucht nach dem Friedensnobelpreis, die er wiederholt geäußert und für die er sich bereits von Verbündeten hat nominieren lassen, ist dabei ein kaum verhohlener Antrieb. Für dieses Ziel scheint er bereit, erhebliche Risiken einzugehen und die Bedenken seiner Verbündeten hintanzustellen.

Wladimir Putin wiederum erhält durch den Gipfel genau die Bühne, die er sich wünscht. Allein die Tatsache, dass der amerikanische Präsident ihn nach Jahren der internationalen Isolation wieder auf Augenhöhe empfängt, ist für den Kreml ein enormer diplomatischer Sieg. Das Treffen bestätigt Putins Weltbild, wonach die globalen Geschicke von einer Handvoll Großmächte gelenkt werden sollten. Er sieht sich als Erbe Stalins in Jalta, der über Einflusssphären verhandelt. Für ihn ist der Gipfel nicht das Ende eines Konflikts, sondern die Legitimierung seiner imperialen Ansprüche und ein entscheidender Schritt zur Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur – nach seinen Regeln.

Ein Deal ohne Fundament: Die rechtlichen und moralischen Grauzonen

Die Verhandlungen finden in einem bemerkenswerten rechtlichen Vakuum statt. Der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erlassene Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder spielt für den Gipfel keine Rolle. Da weder die USA noch Russland die Zuständigkeit des Gerichts anerkennen, hat der Haftbefehl auf amerikanischem Boden keine rechtliche Wirkung. Diese Konstellation schafft einen Raum, in dem realpolitische Interessen über internationales Recht triumphieren und ein wegen Kriegsverbrechen gesuchter Staatschef als legitimer Verhandlungspartner hofiert wird.

Die Wahl Alaskas als Treffpunkt ist dabei mehr als nur eine logistische Entscheidung. Sie ist historisch und symbolisch hoch aufgeladen. Für russische Nationalisten ist der Verkauf Alaskas ein historisches Trauma, ein „unfairer Deal“, der korrigiert werden müsse. Trump empfängt Putin also auf ehemals russischem Boden, was als subtile Geste der Anerkennung oder im schlimmsten Fall als eine unglaubliche Anbiederung interpretiert werden kann. Es signalisiert, dass man bereit ist, über historische Narrative und territoriale Ansprüche zu verhandeln, was die tiefsten Ängste in Kiew und den baltischen Staaten befeuert.

Ein Frieden auf Zeit? Die Gefahr des eingefrorenen Konflikts

Selbst wenn in Alaska ein Waffenstillstand vereinbart wird, bleibt die entscheidende Frage: Wie nachhaltig wäre ein solcher Frieden? Viele Beobachter und auch ukrainische Militärs befürchten, dass ein Einfrieren des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinien für Russland lediglich eine willkommene „Atempause“ wäre. Es würde dem Kreml Zeit verschaffen, seine Truppen neu zu formieren, seine Rüstungsproduktion hochzufahren und zu einem späteren, günstigeren Zeitpunkt erneut anzugreifen. Die Geschichte ist voll von solchen trügerischen Waffenruhen.

Zudem könnte sich die politische Landschaft in Europa weiter zugunsten Moskaus verschieben. Der mögliche Wahlsieg des Populisten Andrej Babis in Tschechien zeigt, dass die europäische Einigkeit bröckelt. Ein Erstarken der Achse von Politikern wie Viktor Orban in Ungarn und Robert Fico in der Slowakei, die einer Unterstützung der Ukraine kritisch gegenüberstehen, würde Putins Position weiter stärken.

Am Ende steht die Frage nach dem Preis des Friedens. Ein Abkommen, das in Alaska geschlossen wird, könnte das Töten in der Ukraine vorübergehend beenden. Doch wenn dieser Frieden auf der Belohnung von Aggression, der Verletzung von Völkerrecht und der Aufgabe der Souveränität eines europäischen Staates basiert, wäre er ein Pyrrhussieg. Er würde eine gefährliche Botschaft in die Welt senden: dass Grenzen mit Gewalt verschoben werden können, solange man nur mächtig genug ist, um einen Platz am Verhandlungstisch zu erzwingen. Der kalte Wind, der über Alaska weht, könnte so zum Vorboten eines neuen, langen und unsicheren Kapitels für Europa werden.