Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat sich zu einem Kampf um die globalen Lieferketten entwickelt, bei dem Peking seine erdrückende Dominanz bei kritischen Mineralien als ultimatives Druckmittel einsetzt. Für den Westen ist dies ein brutales Erwachen – und die Quittung für jahrzehntelange strategische Kurzsichtigkeit.

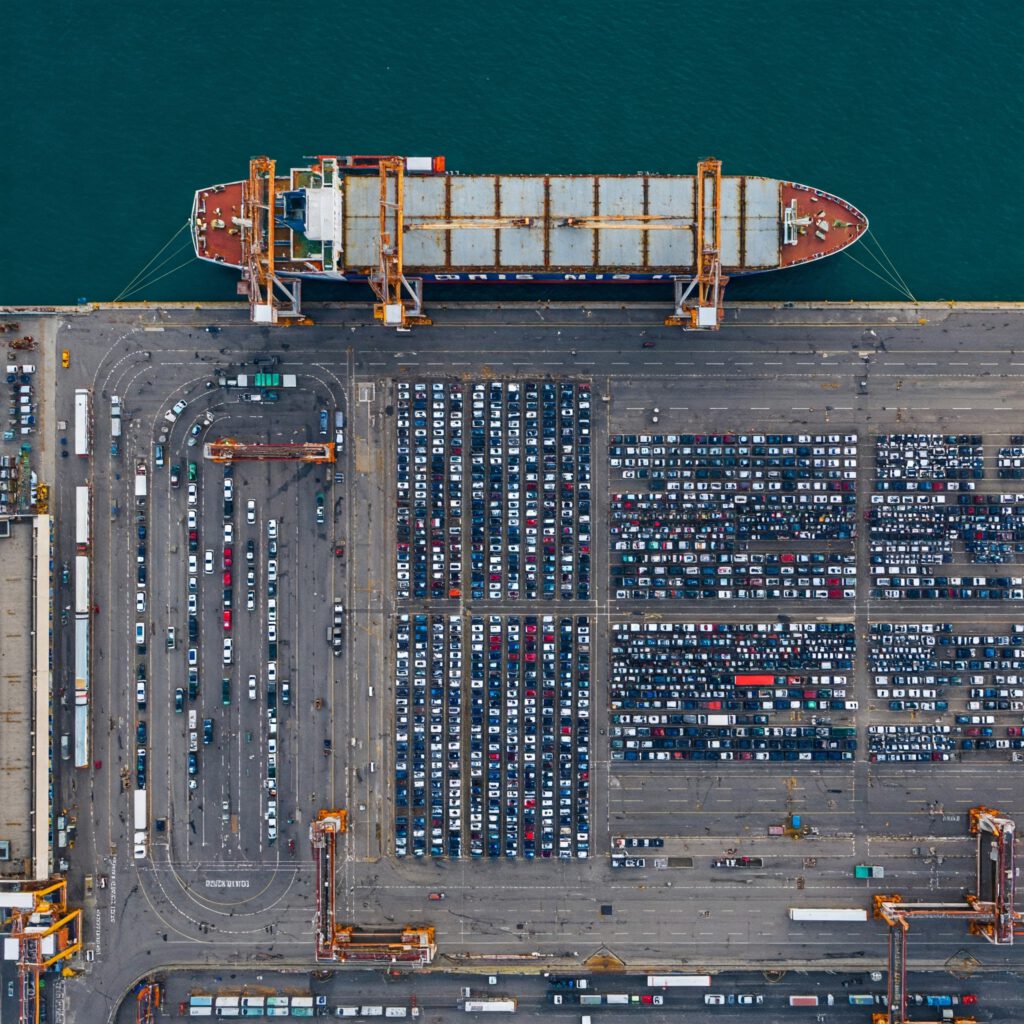

Es war mehr als nur eine beunruhigende Nachricht für die betroffenen Arbeiter; es war ein Schuss vor den Bug, der in den politischen Zentren der westlichen Welt widerhallte. Als Ford Motor gezwungen war, die Bänder in seinem Werk in Chicago vorübergehend anzuhalten, weil ein Zulieferer keine Magnete mehr liefern konnte, wurde die abstrakte Gefahr der Lieferkettenabhängigkeit zur greifbaren Realität. Dieser Vorfall ist kein zufälliger Engpass, sondern das Symptom einer neuen, weitaus gefährlicheren Phase des globalen Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China. Die Zeit der reinen Zollkriege, in der man sich gegenseitig mit Abgaben überzog, scheint einem direkteren und potenziell verheerenderen Konflikt gewichen zu sein: der „Supply Chain Warfare“, dem Krieg um die Kontrolle lebenswichtiger Versorgungsketten.

Im Zentrum dieser neuen Auseinandersetzung stehen unscheinbare, aber unverzichtbare Rohstoffe: die Seltenen Erden. Seit dem 4. April 2025 hat China die Ausfuhr von sieben dieser strategisch wichtigen Metalle sowie der daraus hergestellten Hochleistungsmagnete praktisch gestoppt und an ein undurchsichtiges Lizenzierungsverfahren geknüpft. Dieser Schritt hat eine Schockwelle durch die westlichen Industrienationen gesendet, die von diesen Importen existenziell abhängig sind. Die daraus resultierenden Engpässe drohen nicht nur, weitere Fabriken in Europa und den USA zum Stillstand zu bringen, sondern legen auch die Achillesferse des Westens schonungslos offen: eine selbstverschuldete, fast vollständige Abhängigkeit von einem geopolitischen Rivalen in einer der kritischsten Technologien des 21. Jahrhunderts. Pekings Vorgehen ist dabei weit mehr als eine simple Reaktion auf amerikanische Strafzölle; es ist die Demonstration einer über Jahrzehnte aufgebauten Vormachtstellung, die nun als präzise Waffe eingesetzt wird.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Pekings strategisches Kalkül: Mehr als nur eine Vergeltungsmaßnahme

Offiziell begründet die chinesische Führung ihre drastischen Exportkontrollen mit der nationalen Sicherheit. Seltene Erden und die daraus gefertigten Magnete seien Güter mit doppeltem Verwendungszweck („Dual-Use“), die sowohl in zivilen Produkten als auch in modernen Waffensystemen zum Einsatz kommen. Daher sei es eine international anerkannte Praxis, deren Export zu kontrollieren, insbesondere um zu verhindern, dass sie in Rüstungsgütern landen, die Chinas Interessen schaden könnten – ein klarer Verweis auf amerikanische Waffenlieferungen an Taiwan. Westliche Beobachter und US-Regierungsvertreter sehen darin jedoch eine durchsichtige Schutzbehauptung und interpretieren den Exportstopp als direkte Vergeltung für die von der Trump-Administration kurz zuvor verhängten Zölle.

Doch die Analyse der Gesamtlage, wie sie aus den vorliegenden Berichten hervorgeht, zeichnet ein komplexeres Bild, das über eine reine Tit-for-Tat-Vergeltung hinausgeht. Experten sehen in Chinas Vorgehen einen fundamentalen und langfristigen strategischen Wandel. Es geht nicht nur darum, kurzfristig Schmerz zuzufügen, sondern darum, die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette als dauerhaftes Instrument der Geopolitik und als Mittel zur Nötigung zu etablieren. Die Exportkontrollen sind Teil eines seit Jahren entwickelten Systems, das nun aktiv als Druckmittel eingesetzt wird. Die chinesische Führung scheint entschlossen, den Westen spüren zu lassen, dass sie jederzeit in der Lage ist, dessen industrielle Schlagadern abzuklemmen.

Diese strategische Neuausrichtung wird durch die rigide Umsetzung der Kontrollen untermauert. Peking hat nicht nur die legalen Exporte gestoppt, sondern gleichzeitig eine massive Kampagne gegen den Schmuggel dieser wertvollen Mineralien gestartet. Diese „doppelte Zange“ verschärft die Verknappung auf dem Weltmarkt zusätzlich. Das neue Lizenzierungsverfahren, das für jede einzelne Ausfuhr erforderlich ist, erweist sich zudem als bürokratisch, langsam und intransparent. Chinesische Hersteller müssen nun detailliert nachweisen, wer der Endabnehmer ist und wie die Materialien verwendet werden, teilweise sogar mit Fotos der Endprodukte. Ein amerikanischer Branchenführer bezeichnete dies treffend als eine „nachrichtendienstliche Sammelaktion“, die Peking eine detaillierte Karte der globalen Abhängigkeiten liefert und es zukünftig noch besser in die Lage versetzen könnte, gezielt einzelne Unternehmen oder Länder unter Druck zu setzen.

Die Achillesferse des Westens: Ein selbstgeschaffenes Dilemma

Die heutige Verwundbarkeit des Westens ist das direkte Resultat einer jahrzehntelangen strategischen Fehleinschätzung. Chinas erdrückende Dominanz basiert weniger auf dem reinen Vorkommen der Mineralien – das Land fördert zwar 70 Prozent der weltweiten Menge –, sondern vielmehr auf seinem Quasi-Monopol bei der Verarbeitung und Raffinierung. Über 90 Prozent der globalen Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden und der daraus hergestellten Magnete liegen in chinesischer Hand. Für einige der besonders wichtigen schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium, die für hitzebeständige Hochleistungsmagnete benötigt werden, kontrolliert China sogar bis zu 99,9 Prozent der weltweiten Raffinadeproduktion.

Dieses Monopol entstand nicht über Nacht. In den 1990er Jahren, als die USA und Europa ihre Umweltauflagen verschärften, verlagerten sie die toxischen und komplexen chemischen Raffinierungsprozesse bereitwillig nach China. Dort wurden die Metalle unter niedrigeren Umwelt- und Kostenstandards in riesigen Mengen verarbeitet. Als westliche Regierungen Jahre später die strategische Gefahr dieser Abhängigkeit erkannten, hatte China bereits eine uneinholbare Marktstellung zementiert, die es Konkurrenten fast unmöglich macht, preislich mitzuhalten.

Die Konsequenzen dieser Abhängigkeit sind heute dramatisch. Die Magnete sind das Herzstück unzähliger moderner Technologien. Sie stecken in jedem Auto, wo sie Dutzende kleiner Elektromotoren für Bremsen, Lenkung oder Sitze antreiben, in Smartphones, Drohnen, Fabrikrobotern und Windturbinen. Besonders kritisch ist ihre Rolle in der Rüstungsindustrie: Moderne Kampfjets wie die F-35 oder Lenksysteme für Raketen sind auf diese Komponenten angewiesen. Die Knappheit führt bereits jetzt zu Produktionsstopps und bedroht ganze Industriezweige, die das Rückgrat der westlichen Volkswirtschaften und Verteidigungsfähigkeit bilden. Die USA, einst Pionier in dieser Technologie, produzieren heute praktisch keine eigenen Magnete mehr.

Interessanterweise scheint Peking in seiner Strategie zwischen den transatlantischen Partnern zu differenzieren. Während der Druck auf die USA maximal hochgehalten wird, zeigt sich China gegenüber der Europäischen Union gesprächsbereiter. Es gab Andeutungen über einen „grünen Kanal“ zur beschleunigten Genehmigung von Lizenzen für europäische Firmen, und tatsächlich erhielten einige europäische Unternehmen wie Volkswagen früher Lizenzen als ihre amerikanischen Konkurrenten. Dies nährt den Verdacht, dass China versucht, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben und die EU mit selektiven Zugeständnissen zu besänftigen, während es den Konflikt mit Washington weiter eskaliert.

Washingtons paradoxe Antwort: Zwischen hektischem Aktionismus und strategischer Verwirrung

Die Reaktion der US-Regierung auf die Krise wirkt wie ein Spiegelbild der seit Jahren andauernden strategischen Verwirrung. Einerseits herrscht hektischer Aktionismus. Die Trump-Administration hat die nationale Bedrohung durch die Abhängigkeit von Mineralien ausgerufen und versucht, die Genehmigungsverfahren für neue Minen in den USA zu beschleunigen. Es werden kontroverse Pläne wie der Zugriff auf Vorkommen in der Ukraine oder Grönland diskutiert und sogar direkte staatliche Investitionen in neue Minen und Verarbeitungsanlagen erwogen.

Andererseits konterkariert die Regierung diese Bemühungen durch widersprüchliche politische Entscheidungen. Experten warnen vor einem fundamentalen Paradoxon in der US-Politik. Während man die Produktion von kritischen Mineralien ankurbeln will, werden gleichzeitig genau jene Industrien geschwächt, die die Hauptnachfrager dieser Mineralien sind. Die angekündigte Abschaffung von Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge und die Kürzung von Programmen zur Förderung sauberer Energien treffen den wichtigsten zivilen Absatzmarkt. Elektroautos machen laut Internationaler Energieagentur zukünftig rund 80 Prozent der globalen Nachfrage nach Batteriekapazitäten aus. Ein Analyst beschreibt die Situation treffend als „Huhn-Ei-Problem“: Man kann nicht das Huhn schlachten (die Nachfrage abwürgen) und gleichzeitig Eier (Investitionen in die Produktion) erwarten.

Diese politische Inkohärenz schafft massive Unsicherheit für potenzielle Investoren. Der Aufbau von Minen und Raffinerien ist ein extrem langwieriges und kapitalintensives Geschäft mit Vorlaufzeiten von vielen Jahren. In den USA dauert die Entwicklung einer einzigen Mine im Durchschnitt 29 Jahre. Ohne klare und langfristig verlässliche Nachfragesignale der Regierung wird kein Unternehmen die immensen Risiken und Kosten auf sich nehmen. So führt der Versuch, die Abhängigkeit zu reduzieren, kurzfristig nur zu mehr Chaos und schreckt genau jene privaten Investitionen ab, die für den Aufbau einer heimischen Lieferkette unerlässlich wären.

Der mühsame Weg zur Unabhängigkeit: Ein Wettlauf, den der Westen zu verlieren droht

Selbst bei größtem politischen Willen wäre der Weg zur Unabhängigkeit für die USA und Europa steinig und lang. Die Hürden sind nicht nur politischer, sondern vor allem struktureller, technologischer und ökonomischer Natur. Die jahrzehntelange Vernachlässigung hat eine gewaltige Lücke hinterlassen. In China gibt es 39 Universitäten mit Ausbildungsprogrammen für die Chemie der Seltenen Erden; in den USA gibt es kein einziges vergleichbares Programm. Es fehlt schlicht an Fachkräften und Ingenieuren.

Zudem ist der Aufbau von Raffinerien extrem teuer und technologisch anspruchsvoll. China hat die Verfahren über Jahre perfektioniert, während westliche Unternehmen bei null anfangen müssten. Die traurige Realität ist, dass selbst wenn die USA erfolgreich neue Minen erschließen würden, das gewonnene Erz höchstwahrscheinlich zur Verarbeitung nach China geschickt werden müsste, da nur dort die nötigen Kapazitäten existieren. Der Fall der einzigen US-Mine in Mountain Pass, Kalifornien, ist bezeichnend: Nach ihrer Wiedereröffnung musste sie ihr Erz zur Separation nach China verschiffen, weil dies die einzige wirtschaftliche Option war. Erst seit Kurzem kann die Mine einen Teil ihrer Produktion selbst separieren, verliert dabei aber Geld, weil die chinesische Verarbeitung so unschlagbar billig ist.

Die Geschichte scheint sich zu wiederholen und zeigt, dass der Westen aus vergangenen Krisen nur bedingt gelernt hat. Als China 2010 in einem Territorialstreit die Exporte nach Japan für zwei Monate stoppte, löste dies dort einen heilsamen Schock aus. Japanische Unternehmen legten daraufhin massive strategische Vorräte an, die teilweise für 18 Monate reichen, und die Regierung unterstützte aktiv den Aufbau alternativer Förder- und Verarbeitungskapazitäten im Ausland, etwa durch das australische Unternehmen Lynas in Malaysia. Die USA und Europa versuchten nach 2010 ebenfalls, eigene Industrien aufzubauen, scheiterten jedoch an den hohen Kosten und den komplexen Herausforderungen.

Diese Unfähigkeit, eine kohärente Langfriststrategie zu entwickeln, spiegelt sich auch in der aktuellen Diplomatie wider. Die Verhandlungen zwischen Washington und Peking sind von tiefem Misstrauen, Mehrdeutigkeiten und gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägt. Nach einem vermeintlichen Durchbruch bei einem Treffen in Genf im Mai, bei dem eine 90-tägige Aussetzung der Zölle vereinbart wurde, beschuldigten sich beide Seiten umgehend des Vertragsbruchs. Während US-Vertreter beklagten, China halte sich nicht an die Zusage, die Handelsbarrieren aufzuheben, warf Peking den USA vor, mit neuen Sanktionen gegen Huawei das Abkommen gebrochen zu haben. Auch ein Telefonat zwischen den Präsidenten Trump und Xi Jinping führte nur zu mehr Verwirrung, da beide Seiten anschließend unterschiedliche Darstellungen des Gesprächsinhalts veröffentlichten. Diese diplomatische Kakofonie untergräbt jegliches Vertrauen und zementiert die Unsicherheit, die die globalen Märkte lähmt.

Für China ist die aggressive Nutzung seiner Vormachtstellung ein riskantes Spiel. Langfristig könnte es genau das beschleunigen, was es zu verhindern sucht: eine entschlossene Diversifizierung des Westens weg von chinesischen Lieferketten. Doch kurz- und mittelfristig hält Peking die stärkeren Karten in der Hand. Der Westen zahlt nun den Preis für eine Bequemlichkeit, die sich als strategischer Albtraum entpuppt hat. Der Weg aus dieser Abhängigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon, der Hunderte von Milliarden Dollar, Jahrzehnte an Zeit und vor allem einen politischen Willen und eine strategische Kohärenz erfordert, die derzeit kaum zu erkennen sind. Bis dahin bleibt die westliche Welt im Würgegriff des chinesischen Drachen.