Die globalen Automobilmärkte stehen vor einer Zäsur. Während neue Einfuhrzölle die Kostenstruktur traditioneller Hersteller und Konsumenten gleichermaßen unter Druck setzen, kämpft der einst gefeierte Elektroautopionier Tesla mit einem empfindlichen Nachfragerückgang. Diese gegenläufigen Entwicklungen, untrennbar verbunden mit politischen Entscheidungen und dem polarisierenden Auftreten seines CEO Elon Musk, zeichnen ein komplexes und zunehmend unsicheres Bild der zukünftigen Mobilität. Die aktuellen Verwerfungen verdeutlichen auf dramatische Weise, wie politische und wirtschaftliche Kräfte ineinandergreifen und etablierte Gewissheiten in der Automobilindustrie ins Wanken bringen.

Protektionismus am Steuer: Die komplexen Folgen der neuen Auto- und Teilezölle

Die von der Trump-Administration implementierten Zölle von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge und Autoteile markieren eine signifikante Wende in der globalen Handelspolitik. Präsident Trump argumentiert, dieser Schritt werde Investitionen und Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten fördern. Analysten hingegen warnen vor einer deutlichen Verteuerung von Neuwagen für die Konsumenten. Diese Einschätzung erscheint plausibel, da die Zölle sämtliche außerhalb der USA gefertigten Automobile betreffen. Ab Anfang Mai greift die Abgabe zudem auf importierte Fahrzeugkomponenten, was nicht nur die Preise importierter Fahrzeuge, sondern auch die Produktionskosten inländischer Hersteller sowie Reparaturkosten in die Höhe treiben dürfte.

Die direkten Auswirkungen der Zölle gestalten sich dabei höchst differenziert. Fahrzeuge, die in Mexiko oder Kanada unter Einhaltung der Freihandelsabkommen produziert werden und einen signifikanten Anteil an in den USA gefertigten Komponenten aufweisen, genießen eine partielle Befreiung. Dies könnte beispielsweise Modelle wie den Chevrolet Equinox EV begünstigen, der in Mexiko montiert wird, aber wichtige Bestandteile wie die Batterie aus den USA bezieht. General Motors würde in diesem Fall lediglich auf den im Ausland gefertigten Wert des Fahrzeugs Zoll zahlen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Gleichzeitig erhöhen die Zölle auf Teile paradoxerweise die Kosten für in den USA gefertigte Fahrzeuge. Der Grund hierfür liegt in den globalen Lieferketten der Automobilindustrie. Die meisten in US-amerikanischen Fabriken vom Band laufenden Autos enthalten Komponenten aus dem Ausland, deren Wert oft mehr als die Hälfte der Gesamtkosten ausmacht. Besonders gravierend dürfte dies Hersteller wie Mercedes-Benz in Alabama treffen, deren inländisch gefertigte Fahrzeuge zu etwa 90 Prozent aus importierten Motoren und Getrieben aus Europa bestehen.

Die Bandbreite der Auswirkungen auf einzelne Modelle ist somit erheblich. Fahrzeuge mit einem hohen Anteil an inländischen Komponenten wie das Tesla Model Y aus Texas und Kalifornien oder der Honda Passport aus Alabama werden geringere Zollbelastungen erfahren. Am stärksten betroffen sind hingegen im Ausland produzierte Fahrzeuge wie der Toyota Prius aus Japan oder Porsche-Sportwagen aus Deutschland. Doch nicht nur Neuwagenkäufer werden die Folgen spüren: Auch die Preise für Ersatzteile wie Reifen, Bremsbeläge und Ölfilter werden voraussichtlich steigen. Während Autowerkstätten zunächst versuchen könnten, die Mehrkosten abzufedern, wird dies laut Branchenexperten kaum nachhaltig sein. Analysten prognostizieren überdies, dass die steigenden Neuwagenpreise die Nachfrage nach Gebrauchtwagen ankurbeln und somit auch deren Preise langfristig in die Höhe treiben könnten. Sogar Versicherungsprämien könnten aufgrund teurerer Reparaturen steigen. Die protektionistische Maßnahme birgt somit ein komplexes Geflecht an wirtschaftlichen Risiken und potenziellen Preissteigerungen für Konsumenten in sich, deren tatsächliches Ausmaß und langfristige Folgen derzeit noch schwer abzuschätzen sind.

Tesla im Gegenwind: Politischer Sturm und wachsende Konkurrenz trüben die Bilanz

Während die breite Automobilindustrie die potenziellen Auswirkungen der neuen Zölle zu bewerten sucht, befindet sich Tesla, einst unangefochtener Platzhirsch im Markt für Elektrofahrzeuge, in einer bemerkenswerten Krise. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen globalen Absatzrückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die niedrigste Auslieferungszahl seit dem zweiten Quartal 2022. Dieser deutliche Rückgang fällt in eine Zeit, in der der globale Absatz von Elektrofahrzeugen insgesamt steigt, was Analysten zu dem Schluss führt, dass es sich hierbei um ein „Tesla-spezifisches Problem“ handelt.

Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung scheint der wachsende Unmut der Konsumenten gegenüber CEO Elon Musk und seiner zunehmenden Verstrickung in die rechte Politik sowie seine Rolle in der Trump-Administration zu sein. In Norwegen, einem Land mit einer Elektroauto-Quote von über 90 Prozent, sanken die Tesla-Verkäufe in den ersten Monaten des Jahres um mehr als 12 Prozent. Dieser Trend setzt sich in anderen europäischen Märkten wie Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Schweden fort. Ehemalige Tesla-Enthusiasten wie Geir Rognlien Elgvin in Oslo tauschten ihre Fahrzeuge gegen Elektrofahrräder und andere Marken aus – aus ethischen Gründen. Tesla, das im vergangenen Jahr noch fast ein Viertel der Neuwagenverkäufe in Norwegen ausmachte, fiel in den ersten zwei Monaten dieses Jahres auf den dritten Platz zurück.

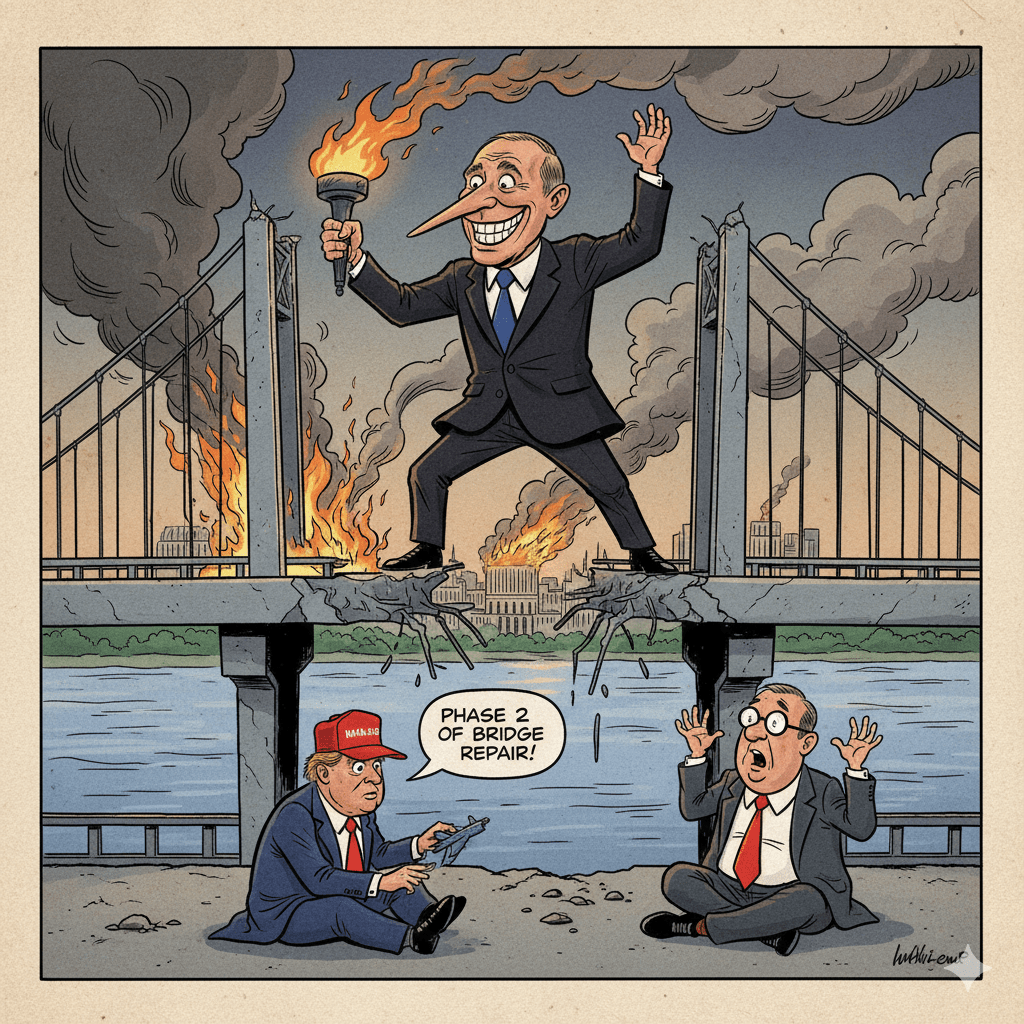

Die politische Polarisierung rund um Elon Musk hat zu einer regelrechten „Markenkrise“ für Tesla geführt. Proteste vor Tesla-Autohäusern und Ladestationen unter dem Motto „Tesla Takedown“ fanden in den USA und Europa statt. Einige Besitzer empfinden es als „peinlich“, ihre einst als Statussymbol für Umweltbewusstsein geltenden Fahrzeuge zu fahren. Vandalismus und Brandstiftungen an Tesla-Fahrzeugen und -Einrichtungen häufen sich. Die Kritik reicht bis hin zu Forderungen von New Yorker Pensionsfonds, ihre Tesla-Aktien zu verkaufen und sogar rechtliche Schritte gegen Musk wegen seiner angeblichen Vernachlässigung des Unternehmens einzuleiten. Der Wert der Tesla-Aktien ist seit Mitte Dezember um fast 50 Prozent eingebrochen.

Neben dem Imageproblem kämpft Tesla auch mit einer zunehmend veralteten Modellpalette und erstarkter Konkurrenz. Während Tesla einst Maßstäbe in Bezug auf Batteriereichweite, Software und Fahrerassistenzsysteme setzte, haben traditionelle Automobilhersteller im Bereich der Elektromobilität deutlich aufgeholt und bieten mittlerweile eine breitere Auswahl an Modellen in verschiedenen Segmenten an. Die Abhängigkeit Teslas von den Modellen Y und 3 rächt sich nun, zumal das neueste Modell, der Cybertruck, von Rückrufen geplagt ist und die Verkaufserwartungen nicht erfüllt.

Die Entwicklungen verdeutlichen eine brisante Gemengelage. Die von der Regierung forcierten Zölle könnten zwar theoretisch inländischen Herstellern zugutekommen, doch die global vernetzte Natur der Automobilproduktion schmälert diesen Effekt erheblich und birgt die Gefahr von Preissteigerungen für Konsumenten. Tesla hingegen, dessen CEO eine enge Beziehung zur Trump-Administration pflegt, leidet massiv unter den politischen Kontroversen rund um seine Führungspersönlichkeit und dem daraus resultierenden Reputationsschaden. Ironischerweise könnte Tesla aufgrund seiner relativ hohen Quote an in den USA und Kanada gefertigten Teilen von den Zöllen sogar weniger stark betroffen sein als einige seiner Konkurrenten. Dies ändert jedoch nichts an den fundamentalen Problemen des Unternehmens, das mit sinkenden Absatzzahlen, wachsender Konkurrenz und einem angeschlagenen Image zu kämpfen hat. Die Zukunft von Tesla und der gesamten Automobilindustrie bleibt somit von großer Unsicherheit geprägt, in der politische Entscheidungen und unternehmerisches Handeln auf komplexe Weise ineinandergreifen.