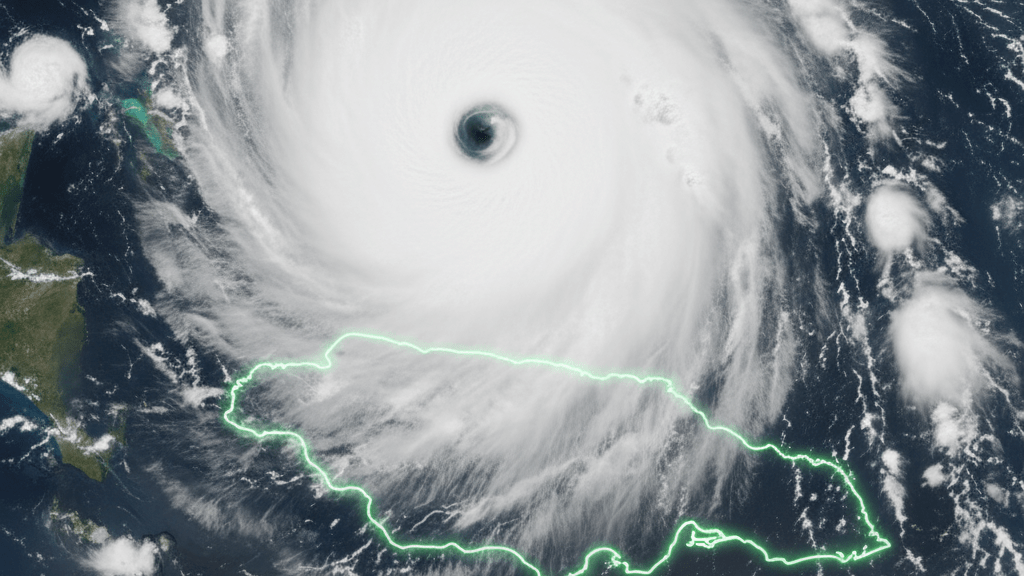

Es ist ein Monster, das sich Zeit läßt. Hurrikan Melissa, ein vollkommen ausgebildeter Kategorie-5-Sturm, kriecht mit der Geschwindigkeit eines gemächlichen Spaziergängers auf Jamaika zu. Diese quälende Langsamkeit, kaum drei Meilen pro Stunde, ist ihre perfideste Waffe. Sie bedeutet nicht, daß der Sturm schwach ist; sie bedeutet, daß er bleibt. Sie bedeutet, daß die prognostizierten 40 Zoll Regen – eine Sintflut, die das Vorstellungsvermögen sprengt – nicht nur über das Land peitschen, sondern sich in die Erde eingraben werden, bis nichts mehr hält.

Dies ist nicht Hurrikan Gilbert von 1988, jener Sturm, der sich in das kollektive Gedächtnis der Insel eingebrannt hat und längst zur historischen Messlatte für Zerstörung geworden ist. Melissa ist fundamental anders. Sie ist stärker, langsamer und trifft auf ein Land, das ungleich verwundbarer ist als damals. Sie ist auf dem besten Weg, der stärkste und verheerendste Sturm zu werden, der Jamaika seit Beginn der modernen Aufzeichnungen heimsucht. Die spezifische Zugbahn, ein seltener und unheilvoller Anflug direkt aus dem Süden, zielt auf das administrative und logistische Herz der Insel: die Hauptstadt Kingston, den tief liegenden Norman Manley International Airport, die kritischen Kraftwerke an der Südküste.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Während die Meteorologen am Boden mit immer dringlicheren Worten warnen, fliegen Besatzungen der US-Behörde NOAA in das Auge der Bestie – ironischerweise im Rahmen eines „Government Shutdown“ in den USA unbezahlt. Ihre Berichte klingen wie Depeschen aus einer apokalyptischen Realität. Sie beschreiben Turbulenzen, die so extrem sind, daß ein erfahrener Pilot sie als die „turbulentesten“ seiner gesamten Karriere bezeichnet – so heftig, daß eine Mission aus Sorge um die strukturelle Integrität des Flugzeugs abgebrochen werden mußte. Und sie beschreiben das Auge: einen elf Meilen breiten Kessel trügerischer Ruhe, ein „Stadion der Götter“, das paradoxerweise heißer ist als die Luft außerhalb des Sturms. Dieser Hitzeschlot, dieser atmosphärische Kamin, ist der Motor von Melissas unfassbarer Energie.

Die Physik des „neuen Normal“: Wie der Klimawandel Melissa antreibt

Dieses Monster ist kein meteorologischer Zufall. Es ist das fast schon logische Ergebnis einer Welt im Fieber. Der Sturm saugt seine Kraft aus Ozeanwasser, das nicht nur an der Oberfläche rekordverdächtig warm ist, sondern bis in große Tiefen – ein schier unerschöpfliches Energiereservoir, das dem Hurrikan erlaubt, seine monströse Kategorie-5-Intensität mühelos aufrechtzuerhalten. Er kühlt sich über dem tiefen Wasser nicht selbst ab; er tankt nach.

Ihre Entstehung war geprägt von „explosiver Intensivierung“ (rapid intensification). Dies ist ein Phänomen, das sich laut Analysen in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat und die Prognosemodelle an ihre Grenzen bringt. Stürme werden nicht mehr berechenbar über Tage hinweg stärker; sie explodieren binnen Stunden von einem Tropensturm zur Super-Katastrophe. Diese neue, erschreckende Geschwindigkeit untergräbt die Frühwarnsysteme und läßt den Menschen kaum Zeit zur Vorbereitung.

Wenn die prognostizierte 13-Fuß-Sturmflut auf Jamaikas Küste trifft, wird ihre Zerstörungskraft durch einen stillen, aber unerbittlichen Komplizen vervielfacht: den bereits erfolgten Meeresspiegelanstieg. Seit 1993 sind die Pegel um Jamaika um vier Zoll gestiegen. Das klingt nach wenig, doch es bedeutet, daß jede Welle höher aufläuft und weiter ins Land greift als die letzte.

Ein perfektes Ziel: Warum Jamaikas Geographie zur Todesfalle wird

Melissa trifft auf ein Land, das wie geschaffen ist für die Art von Kaskaden-Katastrophe, die sie im Gepäck hat. Die Böden der Insel sind bereits von den Regenfällen der letzten Wochen gesättigt. Sie können nicht mehr aufnehmen. Die 40 Zoll Regen werden nicht versickern. Sie werden abfließen, als Sturzbäche, die sich ihren Weg durch Dörfer und Städte bahnen und alles mitreißen.

Die berühmte Topographie der Insel, ihre wunderschönen, steilen Berge, wird zur Falle. Hier, in höhergelegenen Gemeinden wie Mandeville, wird der Wind nicht nur blasen – er wird durch die Schluchten kanalisiert, komprimiert und auf Geschwindigkeiten beschleunigt, die weit über den offiziellen Bodenmessungen liegen. Die von den Hurrikan-Jägern in der Höhe gemessenen Winde von bis zu 220 mph geben eine düstere Ahnung von der rohen Kraft, die auf die Gipfel und Hänge treffen wird. Bäume werden entwurzelt, die durchnässten Böden verlieren jeden Halt. Die Berge werden abrutschen. Ganze Gemeinden drohen, von Schlammlawinen begraben zu werden.

Dies offenbart die strukturelle Achillesferse des modernen Jamaika: 70 Prozent der Bevölkerung leben in Küstennähe, direkt in der Schneise der Sturmflut. Der Rest konzentriert sich oft in Tälern oder an Hängen, die nun der Erdrutschgefahr ausgesetzt sind. Es gibt kaum ein sicheres Entkommen.

Zwischen Panik und Fatalismus: Die gespaltene Reaktion der Gesellschaft

Während die Physik ihr Urteil fällt, kämpft die jamaikanische Gesellschaft mit sich selbst und ihren eigenen Dämonen. Auf der einen Seite herrscht hektische Betriebsamkeit. Die Behörden haben reagiert, scheinbar gelernt aus den Lektionen vergangener Stürme wie Beryl im Jahr 2024. Sie haben die „Gullies“, die kritischen Abwasserkanäle in den Städten, reinigen lassen, um die erwarteten Fluten zumindest abzuleiten. Sie haben über 800 Notunterkünfte im ganzen Land geöffnet und dringende, teils verpflichtende Evakuierungsbefehle erlassen. In den Städten kommt es zu panikartigen Hamsterkäufen; die Menschen sichern Vorräte, als gäbe es kein Morgen.

Auf der anderen Seite herrscht eine gespenstische Trägheit. Von den 800 geöffneten Notunterkünften werden Berichten zufolge nur 76 tatsächlich genutzt. Eine erschütternd geringe Zahl angesichts der apokalyptischen Prognosen. In den am stärksten bedrohten Küstendörfern wie Old Harbor Bay schlägt die staatliche Warnung in blanken Trotz um. Fischer weigern sich, ihre Häuser und Boote zurückzulassen. Was steckt hinter dieser Diskrepanz? Ist es ein tief sitzendes Mißtrauen in die Fähigkeit der Regierung, für Sicherheit zu sorgen oder die Notunterkünfte zu verwalten? Ist es die nackte sozioökonomische Angst, das wenige zu verlieren, was man besitzt, wenn man es auch nur für eine Nacht unbewacht läßt? Oder ist es ein erlernter Fatalismus, die lähmende Erkenntnis, daß es gegen eine Naturgewalt dieser Größenordnung vielleicht gar keinen Schutz gibt und Flucht sinnlos erscheint? Diese Spaltung zwischen offizieller Warnung und öffentlicher Weigerung offenbart tiefe soziale Gräben und ein Vertrauensproblem, das Melissa nun brutal ausnutzen wird.

Eine Krise im Chaos: Haitis Kollaps und die US-Bürokratie als Risikofaktoren

Jamaika kämpft diesen Kampf nicht in einem Vakuum. Nur wenige Meilen östlich, im Nachbarstaat Haiti, wütet der Sturm bereits über einem Land, das schon vor Melissa kollabiert war. Haiti versinkt in Gang-Gewalt, die humanitäre Korridore unmöglich macht, und kämpft gleichzeitig gegen einen erneuten, tödlichen Cholera-Ausbruch. Die Not dort bindet Ressourcen und Aufmerksamkeit, die sonst der gesamten Region zugutekämen.

Die Last der unmittelbaren Reaktion lastet auf Akteuren, die selbst geschwächt oder behindert sind. Und in Washington? Ausgerechnet jetzt, wo es auf maximale Effizienz ankäme, herrscht bürokratische Unsicherheit. Die erfahrene und weltweit anerkannte Katastrophenhilfe-Behörde USAID wurde kürzlich aufgelöst und ihre Kompetenzen in die schwerfälligen Mühlen des US-Außenministeriums integriert. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie reibungslos diese neue Struktur die massive, komplexe und zeitkritische Hilfe für Jamaika koordinieren kann.

Während die Vereinten Nationen – OCHA und das Welternährungsprogramm (WFP) – versuchen, Nothilfegelder zu mobilisieren und Nahrungsmittel in der Region zu positionieren, ist der wichtigste internationale Partner, die USA, mit sich selbst beschäftigt. Für Jamaika bedeutet dies in den ersten, kritischen Stunden: Sie sind auf gefährliche Weise auf sich allein gestellt.

Nach dem Sturm: Das Ende der Wiederherstellung

Wenn das Auge von Melissa vorübergezogen ist, der Wind sich legt und das Wasser zurückgeht, wird das wahre Ausmaß der Zerstörung sichtbar werden. Doch die Energieversorger der Insel, die für den Wiederaufbau der Infrastruktur verantwortlich sind, sprechen bereits jetzt eine düstere Wahrheit aus. Es geht nicht mehr um „Restoration“ – die Reparatur und Wiederherstellung der Stromleitungen, wie man es nach Gilbert tat. Es geht um „Rebuild“ – den kompletten, milliardenschweren Wiederaufbau einer von Grund auf zerstörten Infrastruktur.

Diese Unterscheidung ist nicht semantisch; sie ist ökonomisch existenziell. Sie bedeutet, daß die Kosten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, übersteigen könnten. Hurrikan Melissa ist mehr als ein Sturm. Sie ist ein brutaler Katalysator, der die systemischen Schwachstellen Jamaikas – klimatisch, geographisch, sozial und politisch – bündelt und in einer einzigen, gewaltigen Katastrophe zur Explosion bringt. Sie ist ein Bote, der eine unmissverständliche Nachricht überbringt: Das Zeitalter des Klimawandels erzwingt eine Neudefinition von Normalität. Für eine Inselnation wie Jamaika, die an der vordersten Front dieser neuen Realität lebt, ist dies ein existenzieller Kampf, der gerade erst begonnen hat.