Wenn Air Force One in Asien aufsetzt, ist die offizielle Mission klar: Deeskalation. Präsident Donald Trump reist nach Malaysia, Japan und Südkorea, um am Rande der ASEAN- und APEC-Gipfel den Mann zu treffen, den er als seinen größten Rivalen sieht: Chinas Staatschef Xi Jinping. Es ist der Versuch, einen globalen Handelskrieg zu bändigen, den er selbst vom Zaun gebrochen hat.

Doch unter der glänzenden Oberfläche der hochrangigen Treffen liegt ein diplomatisches Trümmerfeld. Diese Reise ist kein „Pivot to Asia“, sie ist ein Offenbarungseid. Sie enthüllt eine Weltordnung, in der Bündnistreue nicht mehr auf gemeinsamen Werten, sondern auf blanken, transaktionalen Deals basiert.

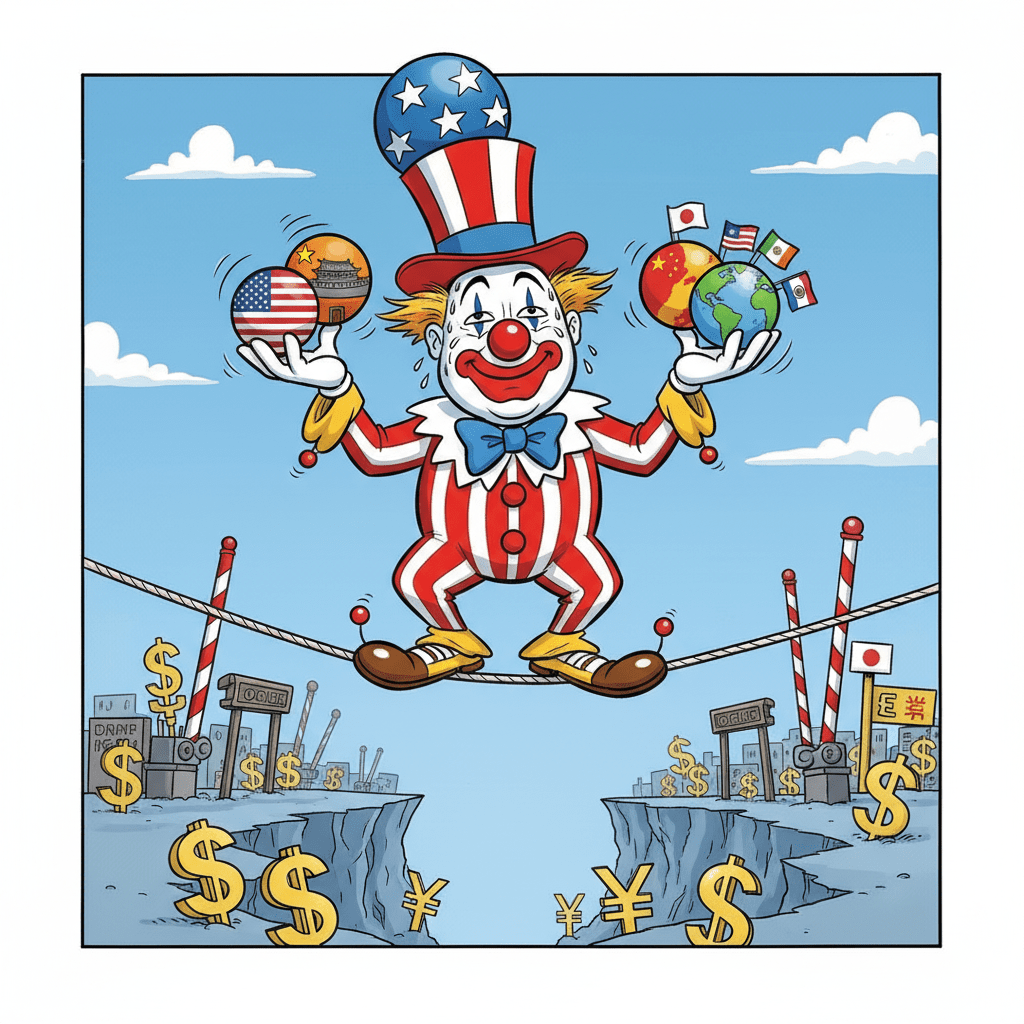

Trumps „America First“-Politik hat bei den traditionellen Verbündeten Amerikas tiefe Spuren der Verunsicherung hinterlassen. Sie fürchten, als „Bauern“ im Duell der Supermächte zerrieben zu werden – gefangen zwischen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von Peking und ihrem existenziellen Wunsch nach amerikanischer Sicherheitspräsenz. Die Antwort auf diese Furcht ist ein Schauspiel der Superlative, eine fast schon feudale Huldigung. Angesichts eines unberechenbaren Hegemons haben sich Tokio und Seoul für eine neue Form der Diplomatie entschieden: die Charmeoffensive als Akt der Verzweiflung.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Preis der Allianz: Wie Japan und Südkorea um Gunst buhlen

Was kostet die amerikanische Sicherheitsgarantie im Jahr 2025? Die Antwort wird in Tokio und Seoul in harten Zahlen und purem Gold verhandelt. In Japan trifft Trump auf die neue Premierministerin Sanae Takaichi. Sie, eine Nationalistin, die Trumps Stil zu verstehen scheint, rollt nicht einfach nur den roten Teppich aus; sie präsentiert ein Paket, das die Dimensionen sprengt. Im Kern steht ein Investitionsversprechen von 550 Milliarden Dollar für die US-Wirtschaft. Parallel dazu kündigt Takaichi an, die japanischen Verteidigungsausgaben beschleunigt auf das Zwei-Prozent-Ziel anzuheben. Warum dieser finanzielle Kraftakt? Es ist der Versuch, Trumps Zorn über Handelsbilanzen und Bündniskosten zuvorzukommen. Takaichi sichert sich zudem ein bilaterales Abkommen über seltene Erden, ein strategisch wichtiger, wenn auch kleiner Schritt, um die erdrückende Abhängigkeit der Lieferketten von China zu mindern. Doch Takaichi geht weiter. Sie spielt auf dem Instrument, das bei Trump am verlässlichsten Resonanz erzeugt: seinem Ego. Sie verspricht, ihn für den Friedensnobelpreis zu nominieren. Es ist der Gipfel einer Charmeoffensive, die darauf abzielt, einen unberechenbaren Präsidenten durch schiere Schmeichelei und gewaltige Geldsummen an die Seite Japans zu binden.

Südkorea steht dem in nichts nach, wenngleich die Situation dort noch verzweifelter wirkt. Auch Seoul hat im Juli ein Handelsabkommen mit einer Investitionszusage von 350 Milliarden Dollar unterschrieben, um Strafzölle abzuwenden. Doch dieser Deal ist in den Details festgefahren. Die Verhandlungen stocken, und die Nervosität in Seoul wächst. Die Allianz mit den USA ist für Südkorea existenziell, doch die Beziehung ist tief gestört, nicht zuletzt durch Aktionen wie die demütigende Einwanderungsrazzia der US-Behörden in einem Hyundai-Werk in Georgia, bei der Hunderte Koreaner abgeführt wurden. Wie also balanciert man eine Notwendigkeit mit einer Demütigung? Man greift zur reinsten Form der Trump’schen Diplomatie: Symbolik, die glänzt.

Gyeongju und der Goldglanz: Das Theater der festgefahrenen Deals

Die Wahl von Gyeongju, der alten Königsstadt, als APEC-Tagungsort ist eine Metapher, die sich fast aufdrängt. Eine Stadt reich an Geschichte, aber arm an Hotelzimmern und ohne internationalen Flughafen. Man mietet Kreuzfahrtschiffe als provisorische Unterkünfte – ein logistischer Albtraum, um eine Fassade globaler Würde aufrechtzuerhalten, während hinter den Kulissen die Nervosität regiert. Die Vorbereitungen wurden durch das innenpolitische Chaos nach der letztjährigen Ausrufung des Kriegsrechts durch den Ex-Präsidenten zusätzlich erschwert. Inmitten dieser angespannten Kulisse bereitet Präsident Lee Jae Myung den Empfang für Trump vor. Da das 350-Milliarden-Dollar-Abkommen in der Schwebe hängt, muss die Geste umso größer sein. Man wird dem US-Präsidenten den höchsten Orden des Landes verleihen, den „Grand Order of Mugunghwa“. Und mehr noch: Man wird ihm eine Replik einer antiken goldenen Krone aus dem Silla-Königreich überreichen. Wenn die Substanz der Deals fehlt, muss eben das Gold der alten Könige die Risse übertünchen. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Gunst eines Mannes zu kaufen, der Allianzen wie Immobiliengeschäfte behandelt.

Das Vakuum: Chinas stille Machtübernahme im Schatten des „America First“

Während Amerikas Verbündete damit beschäftigt sind, ihren Präsidenten mit Gold und Milliarden zu besänftigen, reibt sich in Peking ein Akteur die Hände. Trumps Politik – seine Strafzölle, die Infragestellung von Truppenstationierungen, seine Unbeliebtheit in muslimisch geprägten Ländern wie Malaysia – hat ein strategisches Vakuum hinterlassen. Dieses Vakuum ist Chinas Einladung. Während Trump Loyalität einfordert, agiert Peking wie der Igel in der Fabel: Wo immer Amerika hinkommt, ist China schon da. Mit Investitionen, mit Handelsangeboten, mit geduldiger, strategischer Präsenz. Die Nationen Südostasiens (ASEAN) sind hin- und hergerissen. Länder wie Singapur, Thailand oder Indonesien wollen nicht gezwungen werden, sich für eine Seite zu entscheiden. Sie versuchen, beide Mächte gegeneinander auszuspielen, um ihre eigene Handlungsfähigkeit zu bewahren. Doch die Realität ist, dass Chinas wirtschaftliche Schwerkraft wächst, während Amerikas Ruf als verlässlicher Partner erodiert. Trumps Reise ändert daran nichts; sie bestätigt den Trend.

Showdown mit Xi: Ein Duell um Chips und seltene Erden

Im Zentrum der Reise steht das Treffen mit Xi Jinping. Hier geht es nicht um goldene Kronen, hier geht es um die harte Währung der Weltmacht. Der Handelsstreit eskaliert, und beide Seiten bringen ihre stärksten Waffen in Stellung. Trumps Druckmittel sind die Androhung weiterer, astronomischer Zölle und die Kontrolle über den Zugang zu US-Technologie, insbesondere Hochleistungs-Halbleitern, die für Chinas Wirtschaft und Militär essenziell sind. Gleichzeitig agiert Washington widersprüchlich: Während man ein neues Abkommen sucht, wird eine Untersuchung wegen der angeblichen Verletzung eines alten Handelsabkommens von 2020 eingeleitet. Ist das Verhandlungsstrategie oder administratives Chaos? China hält dagegen. Pekings Trumpfkarte ist die Kontrolle über die Lieferketten für seltene Erden. Mit der Verschärfung der Exportkontrollen hat Xi bewiesen, dass er bereit ist, diese Waffe zu nutzen und die globale Tech-Industrie empfindlich zu treffen. Für die Verbündeten, die in Gyeongju warten, ist dieses Treffen ein „Bystander-Event“. Sie sind Zuschauer eines Duells, das über ihre wirtschaftliche Zukunft entscheidet. Sie hoffen auf einen Kompromiss – vielleicht lockert China die Kontrollen seltener Erden und kauft mehr US-Sojabohnen, während Trump die Zölle senkt und den Chip-Export erleichtert. Aber sie wissen, dass eine Eskalation jederzeit möglich ist.

Ein Händedruck für die Kameras? Das Kim Jong Un-Kalkül

Als wäre das Ringen mit China nicht komplex genug, inszeniert Donald Trump parallel ein weiteres Schauspiel: das kokette Werben um ein Treffen mit Kim Jong Un. Öffentlich wiederholt Trump seinen Wunsch nach einer Begegnung. Er würde seine Reise sogar verlängern, sagt er. Seine eigenen Beamten dementieren derweil, dass ein solches Treffen geplant sei. Dieses Muster ist bekannt: Trump agiert impulsiv und auf den medialen Effekt bedacht, während sein Apparat versucht, die Politik zu stabilisieren. Warum dieses Werben? Trump giert nach dem Bild des „Peacemakers“. Er will den Nobelpreis, für den Takaichi ihn just nominiert hat. Ein Händedruck mit Kim an der Demilitarisierten Zone wäre das perfekte Bild für diese Erzählung. Kim Jong Un versteht das Spiel meisterhaft. Er lässt ausrichten, er habe „gute Erinnerungen“ an Trump, schließt ein Treffen aber kategorisch aus, solange die USA auf einer „Denuklearisierung“ bestehen. Um seine Position zu unterstreichen und Trump vorzuführen, feuert Nordkorea unmittelbar vor dessen Ankunft in Südkorea neue Marschflugkörper ab. Trumps Reaktion ist bezeichnend. Er tut die Tests als Routine ab: „Er macht das seit Jahrzehnten.“ Die Substanz der atomaren Bedrohung ist ihm weniger wichtig als die Möglichkeit eines Fototermins.

Eine neue Weltordnung zum Abverkauf

Diese Reise ist mehr als eine diplomatische Tour; sie ist der Kassensturz der „America First“-Ära. Sie zeigt, wie tief Trumps autoritärer, regelbrechender Stil die globalen Beziehungen verändert hat. Wenn Autokraten wie Malaysias Anwar Ibrahim Trumps Bereitschaft, „Regeln zu brechen“, bewundern, und wenn Nationalisten wie Japans Takaichi in Trumps Politik einen Spiegel für ihre eigene Agenda finden, ist das mehr als nur eine Stilfrage. Es ist ein Symptom für den Verfall. Die Verbündeten in Asien blicken auf die USA – ein Land, das über eine dritte Amtszeit seines Präsidenten diskutiert, das Justiz und Militär für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren scheint – und sehen nicht mehr den „Leuchtturm der Demokratie“. Sie sehen, wie Trump selbst es formuliert, nur noch „zwei konkurrierende Wirtschaftssysteme“. Und in diesem System hat alles seinen Preis. Die Verbündeten zahlen. Sie zahlen in bar, mit Investitionszusagen von fast einer Billion Dollar. Sie zahlen militärisch, indem sie ihre Verteidigungsetats gegen China hochfahren. Und sie zahlen symbolisch, mit goldenen Kronen und wertlosen Nominierungen. Es ist der Preis für den Schutz in einer Welt, in der Bündnistreue nicht mehr auf Werten, sondern auf dem Kontostand basiert.