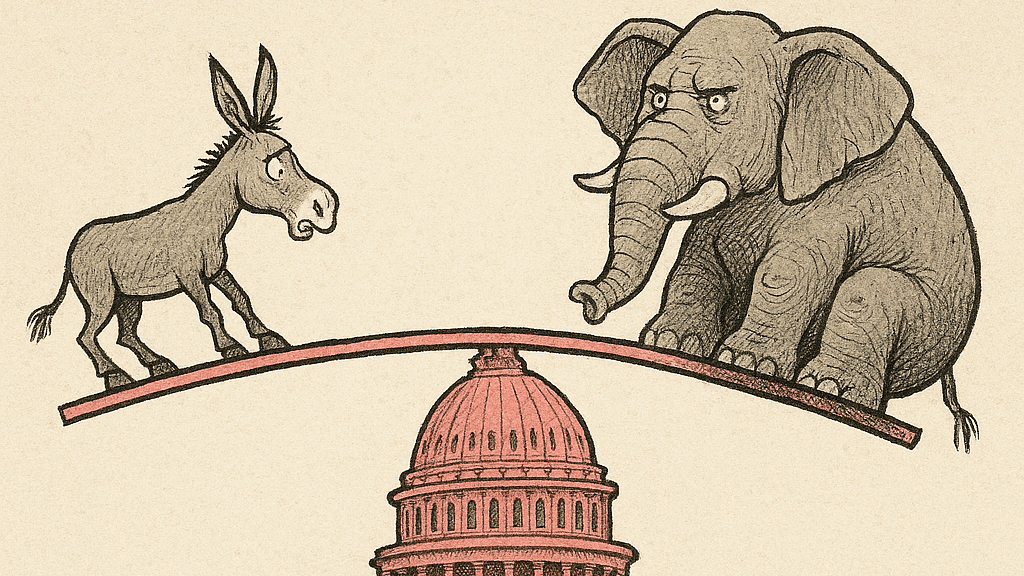

Ein politisches Fieber hat die Vereinigten Staaten erfasst. Es ist kein leiser, schleichender Prozess, sondern ein lauter, fieberhafter Anfall, der das Fundament der amerikanischen Demokratie erschüttert. Im Epizentrum dieses Bebens steht Texas, wo die Republikanische Partei einen beispiellosen Schritt unternimmt: die Neuziehung der Kongresswahlkreise mitten in einer laufenden Dekade. Dieser Vorstoß ist mehr als nur ein taktisches Manöver; er ist ein kalkulierter Tabubruch, der eine gefährliche Kettenreaktion auslöst. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums ringen die Demokraten mit einem faustischen Pakt: Sollen sie ihre lang gehegten Prinzipien der Fairness über Bord werfen und mit gleichen Waffen zurückschlagen, um nicht von einer Welle des sogenannten „Gerrymandering“ hinweggespült zu werden?

Der daraus resultierende Konflikt ist weit mehr als ein technischer Streit um Linien auf einer Landkarte. Er ist ein Kampf um die Seele der amerikanischen Demokratie, der die Frage aufwirft, ob das System noch in der Lage ist, den Willen der Wähler abzubilden, oder ob es zu einem Instrument verkommen ist, mit dem Politiker sich ihre Wähler selbst aussuchen. Diese Auseinandersetzung droht, eine ohnehin schon tiefe politische Kluft in einen unüberwindbaren Graben zu verwandeln und das Vertrauen in den demokratischen Prozess nachhaltig zu untergraben.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Texas zieht in den Krieg: Ein kalkulierter Tabubruch

Der Vorstoß in Texas ist kein Zufallsprodukt, sondern eine präzise orchestrierte Operation, angetrieben von einer klaren und dringlichen Motivation: der Sicherung der hauchdünnen republikanischen Mehrheit im US-Repräsentantenhaus. Unter dem direkten Einfluss des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und mit der Unterstützung von Gouverneur Greg Abbott soll die Wahlkreiskarte so umgestaltet werden, dass die GOP bis zu fünf zusätzliche Sitze gewinnen könnte. Es ist ein offenes, kaum verhohlenes Spiel um die Macht, das bewusst mit etablierten Konventionen bricht. Normalerweise findet die Neueinteilung der Wahlkreise nur einmal alle zehn Jahre nach der Volkszählung statt. Eine solche Anpassung mitten in der Dekade ist äußerst ungewöhnlich und wurde in der Vergangenheit meist nur nach gerichtlichen Anordnungen vorgenommen.

Um diesen Schritt zu legitimieren, greifen die texanischen Republikaner auf eine zweifelhafte juristische Argumentation zurück. Sie berufen sich auf ein Urteil des Bundesberufungsgerichts im Fall Petteway v. Galveston County und ein darauf basierendes Schreiben des Justizministeriums, um zu behaupten, die bestehende Karte sei eine verfassungswidrige rassistische Benachteiligung und müsse korrigiert werden. Verfassungsrechtsexperten und Demokraten sehen darin jedoch lediglich einen Vorwand für ein rein parteipolitisches Manöver. Die wahre Absicht, so Kritiker, sei es, demokratische Wähler in bestimmten Bezirken so zu konzentrieren oder zu verteilen, dass ihre Stimmen an Gewicht verlieren – eine Praxis, die durch modernste Technologie mit chirurgischer Präzision ermöglicht wird.

Dieser Akt ist umso brisanter, als er in eine Zeit fällt, in der die politische Landkarte der USA überraschend ausgewogen schien. Analysen, die den sogenannten „Efficiency Gap“ – ein Maß für die parteipolitische Verzerrung – betrachten, kamen zuletzt zu dem Schluss, dass der historisch starke Vorteil der Republikaner im Repräsentantenhaus verschwunden war. Die Sitzverteilung spiegelte den landesweiten Wählerwillen genauer wider als seit Jahrzehnten. Der Vorstoß aus Texas droht nun, dieses fragile Gleichgewicht gezielt zu zerstören und die Waage wieder massiv zugunsten einer Partei zu neigen.

Das Dilemma der Demokraten: Müssen Prinzipien der Macht weichen?

Die republikanische Offensive stürzt die Demokraten in ein tiefes strategisches und moralisches Dilemma. Sollen sie an ihren Idealen einer fairen, überparteilichen Grenzziehung festhalten, die sie jahrelang propagiert haben, oder müssen sie im Angesicht einer als existenziell empfundenen Bedrohung selbst zu den Waffen des Gerrymandering greifen? Die Antwort, die sich in den Führungsetagen der Partei abzeichnet, markiert einen dramatischen Wendepunkt.

Die vielleicht symbolträchtigste Figur dieses Wandels ist Eric Holder, ehemaliger Justizminister unter Barack Obama und langjähriger Vorkämpfer gegen Gerrymandering. Jahrelang hatte er argumentiert, Fairness sei die stärkste Waffe der Demokraten. Doch angesichts der Vorgänge in Texas vollzog er eine radikale Kehrtwende. Er argumentiert nun, dass die Demokraten mit eigenen aggressiven Gegenmaßnahmen antworten müssten, um die Demokratie kurzfristig zu retten und sie später heilen zu können. Es sei wie in einem Krieg, so Holder in einem Interview: „Manchmal muss man zu den Waffen greifen. Und wenn wir mit diesem autoritären, antidemokratischen Versuch konfrontiert werden, müssen wir zu den Waffen greifen.“

Diese neue, pragmatische Härte findet Anklang bei einflussreichen demokratischen Gouverneuren. Gavin Newsom in Kalifornien und JB Pritzker in Illinois signalisieren ihre Bereitschaft, in ihren Bundesstaaten ebenfalls die Karten neu zu mischen, um die republikanischen Gewinne zu kompensieren. „Wir werden nicht wie die Deppen dastehen“, lautet der Tenor. Doch dieser Weg ist mit erheblichen Risiken und Hindernissen gepflastert. Die Demokraten riskieren nicht nur ihre Glaubwürdigkeit bei Wählern, die parteiische Machtspiele ablehnen, sondern könnten auch eine unkontrollierbare Eskalationsspirale in Gang setzen – einen „race to the bottom“, bei dem am Ende nur die Demokratie selbst verliert.

Ein ungleiches Schlachtfeld mit stumpfen Schwertern

Während die Demokraten über Vergeltung nachdenken, stehen sie vor einem strukturellen Nachteil: Was in Texas für die Republikaner ein einfacher administrativer Akt ist, erweist sich in demokratisch geführten Staaten als komplexes Unterfangen. In Kalifornien und New York wurden in den vergangenen Jahren unabhängige Kommissionen eingerichtet, um genau die Art von politischer Einflussnahme zu verhindern, die nun als Gegenmaßnahme erwogen wird. Um diese Kommissionen zu umgehen, wären aufwendige Verfahren wie Verfassungsänderungen oder Volksabstimmungen nötig, die Zeit kosten und deren Ausgang ungewiss ist. In Illinois wiederum, wo die Demokraten die Kontrolle über den Prozess haben, ist das Potenzial für weitere Gewinne begrenzt, da die Karte bereits stark zu ihren Gunsten geneigt ist.

Diese institutionellen Hürden führen dazu, dass die demokratische Reaktion möglicherweise zu spät kommt oder zu gering ausfällt, um die republikanischen Pläne wirksam zu kontern. Während die GOP in Texas schnell Fakten schafft, sind die Demokraten in einem Netz aus selbst geschaffenen Regeln und Prozessen gefangen, die ursprünglich für mehr Fairness sorgen sollten, sich nun aber als strategische Fesseln erweisen.

Die Flucht als letztes Mittel: Ein politisches Drama in Texas

Angesichts der scheinbar aussichtslosen Lage im texanischen Parlament griffen die dortigen demokratischen Abgeordneten zu einer der dramatischsten Maßnahmen, die das politische System der USA kennt: Sie verließen den Bundesstaat. Ihr Ziel war es, dem republikanisch dominierten Repräsentantenhaus die für eine Abstimmung notwendige Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder (das sogenannte Quorum) zu entziehen und so die Verabschiedung des neuen Wahlkreisgesetzes zu blockieren. Sie flohen nach Illinois und New York, wo sie von Parteikollegen wie Gouverneur Pritzker demonstrativ empfangen wurden.

Dieser Akt des zivilen Ungehorsams ist jedoch ein hochriskantes Spiel. Gouverneur Abbott drohte den Abgeordneten mit der Amtsenthebung und hohen Geldstrafen. Zudem ist die Erfolgsaussicht fraglich. Ähnliche Aktionen in der Vergangenheit konnten Gesetze zwar verzögern, aber letztlich nicht verhindern. Die Republikaner können schlicht neue Sondersitzungen anberaumen und die Demokraten so auf unbestimmte Zeit im Exil halten. Die Flucht ist somit weniger eine nachhaltige Strategie als vielmehr ein verzweifelter Hilferuf und ein Versuch, nationale Aufmerksamkeit auf die Vorgänge in Texas zu lenken.

Die langfristige Gefahr: Wenn das System selbst zur Waffe wird

Über die kurzfristigen parteitaktischen Gewinne und Verluste hinaus offenbart der eskalierende Konflikt eine tiefere, systemische Gefahr. Wenn beide Parteien beginnen, die Regeln der Wahlkreisziehung als Waffe im politischen Kampf zu betrachten, erodiert das Fundament der repräsentativen Demokratie. Die Folge ist nicht nur eine Zementierung der politischen Macht, sondern auch eine Verschärfung der Polarisierung. Wenn Wahlkreise so zugeschnitten werden, dass sie für eine Partei „sicher“ sind, müssen die Abgeordneten keine Angst mehr vor der allgemeinen Wahl haben, sondern nur noch vor radikaleren Herausforderern in den parteiinternen Vorwahlen. Dies treibt die Politik weiter an die Ränder und macht Kompromisse im politischen Zentrum nahezu unmöglich.

Die Analysten sind sich einig: Ein solches Wettrüsten führt zu weniger wettbewerbsorientierten Wahlkreisen und weniger Politikern, die versuchen, den Wähler in der Mitte anzusprechen. Es entsteht ein Teufelskreis, in dem die Politik immer weniger den Willen der Bevölkerung als Ganzes abbildet und das Gefühl der Entfremdung und des Misstrauens wächst. Am Ende steht die besorgniserregende Frage: Was bleibt von einer Demokratie übrig, in der der Ausgang von Wahlen nicht mehr primär durch die Stimmen der Bürger, sondern durch die geschickte Hand der Kartografen am Reißbrett entschieden wird? Der Kampf in Texas ist mehr als nur ein lokaler Sturm; er könnte der Vorbote für ein Unwetter sein, das die gesamte politische Landschaft Amerikas zu verändern droht.