Ein Bündnis, geschmiedet im Feuer des Krieges und gefestigt über Jahrzehnte gemeinsamer Interessen, zeigt tiefe Risse. Das Fundament, auf dem die amerikanisch-südkoreanische Partnerschaft ruht, wird nicht durch Raketen oder geopolitische Manöver erschüttert, sondern durch ein Bild, das an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist: Hunderte südkoreanische Facharbeiter, die eben noch dabei waren, Amerikas industrielle Zukunft zu errichten, werden in Handschellen und Fußfesseln abgeführt. Die Razzia in der im Bau befindlichen Batteriefabrik von Hyundai und LG in Ellabell, Georgia, ist weit mehr als nur eine routinemäßige Aktion der Einwanderungsbehörde. Sie ist der greifbare Ausdruck eines fundamentalen Widerspruchs, der die zweite Amtszeit von Präsident Donald Trump prägt – eine politische Schizophrenie, die ausländische Investoren mit offenen Armen empfängt und ihre unverzichtbaren Experten gleichzeitig wie Kriminelle behandelt. Diese Episode legt die Sollbruchstelle der „America First“-Doktrin frei: eine Politik, die Amerikas Wirtschaft mit Milliarden aus dem Ausland revitalisieren will, aber durch ihre eigene rigide und kurzsichtige Einwanderungspolitik die dafür notwendigen Grundlagen zerstört. Es ist die Geschichte eines politischen Bumerangs, der mit voller Wucht zurückkehrt und nicht nur einen treuen Verbündeten, sondern auch Amerikas eigene Interessen zu treffen droht.

Das System-Dilemma: Ein Visum als Nadelöhr zur Zukunft

Um die tiefere Ursache des Konflikts zu verstehen, muss man den Blick von den dramatischen Bildern aus Georgia lösen und auf die trockene Bürokratie des amerikanischen Visasystems richten. Hier, im Labyrinth der Paragrafen und Formulare, liegt der eigentliche Kern des Problems. Südkoreanische Technologiekonzerne wie Samsung, Hyundai, SK und LG errichten auf Drängen Washingtons Dutzende hochmoderner Fabriken in den USA. Sie bringen nicht nur Kapital, sondern vor allem hochspezialisiertes Know-how mit – Wissen, das für den Aufbau komplexer Anlagen zur Herstellung von Batterien oder Halbleitern unerlässlich ist. Doch genau hier klafft eine Lücke: Während die USA diese Investitionen aktiv einfordern, um im globalen Wettbewerb, insbesondere mit China, zu bestehen, fehlt ein adäquater rechtlicher Rahmen, um die benötigten Spezialisten ins Land zu lassen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Langfristige Arbeitsvisa sind notorisch schwer zu bekommen. Der amerikanische Arbeitsmarkt verfügt schlicht nicht über ausreichend Techniker, die Erfahrung im Aufbau von Batteriefabriken dieser Art haben. Ein Anwalt, der einige der Inhaftierten vertritt, schätzt, dass es drei bis fünf Jahre dauern würde, einen amerikanischen Arbeiter für diese spezifischen Aufgaben auszubilden. Konfrontiert mit diesem Dilemma, griffen die Unternehmen und ihre Subunternehmer auf eine gängige, aber rechtlich heikle Praxis zurück, die jahrelang stillschweigend toleriert wurde: Sie schickten ihre Ingenieure und Techniker mit leichter erhältlichen Kurzzeit-Business-Visa (B-1/B-2) oder im Rahmen des visumfreien Einreiseprogramms (ESTA) in die USA. Diese Visa erlauben jedoch explizit keine Arbeitsaufnahme. Die südkoreanische Seite argumentiert, dass es sich nicht um langfristige Arbeitsplätze handle, sondern um temporäre Einsätze zur Installation von Maschinen und Anlagen – eine Art Starthilfe für die Produktion, die später zu 99 Prozent von amerikanischen Arbeitskräften getragen werden soll. Diese systemische Lücke ist kein Versehen, sondern das Ergebnis einer politischen Weigerung Washingtons, auf die jahrelangen Bitten Seouls um eine Anpassung des Visasystems zu reagieren. Die Razzia in Georgia machte diese Grauzone über Nacht zur Falle.

Trumps widersprüchlicher Impuls: Fesseln für die Helfer, die man eigentlich braucht

Die Vorgehensweise der Trump-Administration in dieser Causa gleicht einem politischen Zickzackkurs, der von widersprüchlichen Impulsen angetrieben wird. Einerseits inszeniert die Heimatschutzbehörde die Razzia als größte Betriebsdurchsuchung in Trumps zweiter Amtszeit – ein klares Signal der Härte im Rahmen seiner Agenda der Massenabschiebungen. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer sich illegal im Land aufhält oder gegen Visabestimmungen verstößt, wird mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt.

Andererseits offenbart die Episode eine fast schon bizarre Volte, als Präsident Trump persönlich interveniert. Just als die Rückführung der 316 südkoreanischen Arbeiter auf einem gecharterten Flugzeug von Korean Air anstand, legt das Weiße Haus sein Veto ein. Der Grund: Trump wollte von Seoul wissen, ob die inhaftierten Fachkräfte nicht besser im Land bleiben sollten, um den Aufbau der Fabrik fertigzustellen und amerikanische Arbeiter anzulernen. Den Inhaftierten wurde plötzlich die Wahl gelassen, zu bleiben oder zu gehen. Diese Intervention entlarvt den Kernwiderspruch der Administration: Sie will die Früchte der ausländischen Investitionen ernten – die Fabriken, die Arbeitsplätze, das technologische Know-how –, ist aber nicht bereit, die dafür notwendigen politischen und administrativen Voraussetzungen zu schaffen. Statt eines kohärenten Plans regiert der situative Impuls. Trump scheint zu erkennen, dass die festgenommenen Südkoreaner keine illegalen Einwanderer im klassischen Sinne sind, sondern „qualifizierte Arbeiter“, deren Abschiebung dem Projekt schaden würde, das er eigentlich fördern will. Doch anstatt das System zu reformieren, agiert er per Dekret im Einzelfall – eine Geste, die mehr Verwirrung als Vertrauen schafft und die Inkonsistenz seiner Politik nur noch unterstreicht.

Ein Vertrauensbruch mit Ansage: Die Wut in Südkorea

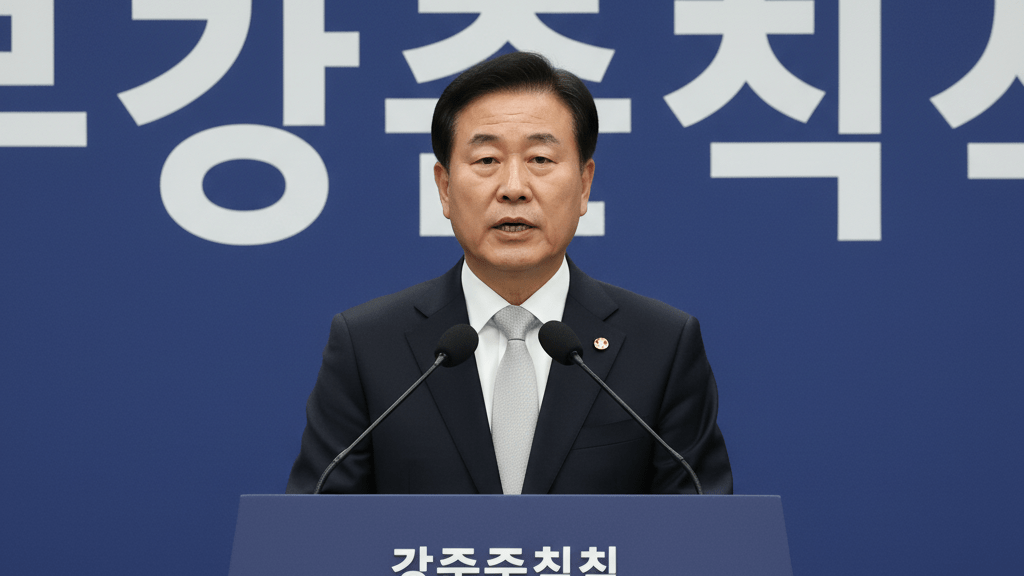

In Südkorea schlugen die Nachrichten und vor allem die Bilder aus Georgia ein wie eine Bombe. Die öffentliche Zurschaustellung von Landsleuten in Fesseln, die als Partner und Investoren ins Land gekommen waren, wurde als nationale Demütigung empfunden. Die Empörung erfasste das gesamte politische Spektrum und zwang die Regierung von Präsident Lee Jae Myung zum Handeln. In einer Pressekonferenz fand Lee deutliche Worte: Südkoreanische Unternehmen seien „verwirrt“ und würden nun „sehr zögerlich“ sein, ihre Operationen in den USA auszuweiten, wenn sich das Visasystem nicht ändere. Dies war keine leere Drohung, sondern ein klares Druckmittel.

Die diplomatischen Bemühungen liefen auf Hochtouren. Außenminister Cho Hyun reiste nach Washington, um bei seinem Amtskollegen Marco Rubio auf die „schnelle Freilassung“ der Arbeiter zu drängen. Er schilderte, wie „schockiert und verletzt“ die südkoreanische Öffentlichkeit sei und forderte, dass die Arbeiter ohne Handschellen und ohne Nachteile für eine zukünftige Wiedereinreise in die USA nach Hause zurückkehren könnten. Die öffentliche Wut, angefacht durch die Medienberichterstattung, erhöhte den Druck auf die eigene Regierung, Härte zu zeigen und nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen. Die Episode nährt in Südkorea einen tiefer sitzenden Argwohn: dass die USA das Bündnis zunehmend als transaktionale Beziehung sehen, in der die Interessen des Partners nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wenige Wochen zuvor hatte Südkorea im Rahmen eines Handelsabkommens Investitionen in Höhe von 350 Milliarden US-Dollar zugesagt, um im Gegenzug niedrigere Zölle zu erhalten. Die Razzia erscheint vor diesem Hintergrund nicht nur als unverhältnismäßig, sondern als Verrat an einem Partner, der gerade erst seine wirtschaftliche Loyalität unter Beweis gestellt hat.

Die wirtschaftliche Rechnung: Ein Pyrrhussieg für „America First“?

Die langfristigen Risiken dieser Politik für die USA sind erheblich. Die Warnungen des südkoreanischen Präsidenten, dass der Vorfall einen „abschreckenden Effekt“ auf zukünftige Investitionen haben könnte, sind mehr als nur diplomatisches Säbelrasseln. Südkoreanische Unternehmen sind Schlüsselakteure beim Wiederaufbau der amerikanischen Industrieproduktion in strategisch wichtigen Sektoren wie Batterietechnologie, Halbleitern und sogar im Schiffsbau – einem Bereich, den Trump wiederbeleben will. Wenn diese Unternehmen aufgrund unkalkulierbarer politischer Risiken und administrativer Willkür ihre Investitionspläne zurückfahren, schadet das direkt der amerikanischen Wirtschaft und dem Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen.

Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf Trumps generellen Umgang mit Handelspartnern, wie der Vergleich mit Japan zeigt. Auch Tokio wurde zu einem massiven Investitionspaket in Höhe von 550 Milliarden US-Dollar gedrängt, wobei sich Trump per Memorandum sogar das Recht vorbehielt, persönlich über die Auswahl der Investitionsprojekte zu entscheiden. Diese Art von transaktionaler Diplomatie, die auf maximalen Druck setzt, mag kurzfristige Zugeständnisse erzwingen, untergräbt aber das langfristige Vertrauen, das für nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen unerlässlich ist. Investoren benötigen Stabilität und Vorhersehbarkeit. Eine Regierung, die heute Milliardeninvestitionen feiert und morgen die dafür notwendigen Experten verhaftet, sendet ein fatales Signal an die globale Wirtschaftsgemeinschaft. Die Priorisierung einer rigiden Einwanderungsdurchsetzung gegenüber den Bedürfnissen strategischer Industrieprojekte könnte sich als Pyrrhussieg erweisen: Man gewinnt die Schlacht an der Grenze, verliert aber den Krieg um die wirtschaftliche Zukunft.

Ein Ausweg aus der Sackgasse?

Wie kann dieser gordische Knoten durchschlagen werden? Die diplomatischen Kanäle zwischen Seoul und Washington sind nicht abgerissen. Nach dem Treffen der Außenminister wurde die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe vereinbart, die eine neue Visakategorie für südkoreanische Fachkräfte prüfen soll. Dies wäre der einzig nachhaltige Weg, um das strukturelle Problem zu lösen und zukünftige Vorfälle zu vermeiden. Eine solche Lösung würde es Unternehmen ermöglichen, ihre Experten legal und planbar für den Aufbau von Fabriken in die USA zu entsenden, ohne auf rechtliche Grauzonen angewiesen zu sein.

Doch die Hürden sind hoch. Eine Gesetzesänderung im US-Kongress ist ein langwieriger und politisch umkämpfter Prozess. Zudem stellt sich die Frage der Verteilungswirkung: Würde eine solche Sonderregelung für südkoreanische Arbeiter nicht dem Credo der Trump-Administration widersprechen, amerikanische Jobs zu schützen? Die Administration argumentiert, dass die illegale Beschäftigung ausländischer Kräfte die Chancen für amerikanische Bürger untergräbt. Befürworter einer neuen Visaregelung halten dagegen, dass diese Spezialisten Jobs nicht wegnehmen, sondern erst schaffen, indem sie die Voraussetzung für den Betrieb ganzer Fabriken legen.

Letztlich steht und fällt alles mit dem politischen Willen im Weißen Haus. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine pragmatische, aber möglicherweise nur temporäre Lösung. Trump hat gezeigt, dass er bereit ist, Regeln zu beugen, wenn es seinen Zielen dient. Es ist denkbar, dass eine administrative Lösung gefunden wird, die den dringendsten Bedarf deckt, ohne das gesamte Visasystem zu reformieren. Eine anhaltende diplomatische Verstimmung ist jedoch ebenso wahrscheinlich, da der Vertrauensbruch tief sitzt. Eine vollständige Eskalation, die das Sicherheitsbündnis infrage stellt, scheint unwahrscheinlich, doch die Episode wird als ein weiteres Beispiel für die Unberechenbarkeit der amerikanischen Politik unter Trump in den Annalen der Allianz vermerkt bleiben. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass eine Politik, die „America First“ ruft, sich nicht von der Welt abschotten kann. Sie braucht Partner, Investoren und deren Wissen. Wenn man sie einlädt, sollte man sicherstellen, dass man ihnen nicht die Tür vor der Nase zuschlägt – oder sie in Fesseln legt.