Auf den ersten Blick wirkt die amerikanische Wirtschaft robust, fast schon beruhigend. Die offizielle Arbeitslosenquote verharrt auf einem historisch niedrigen Niveau, ein Wert, der in normalen Zeiten als Beleg für Stabilität und Wohlstand gelten würde. Doch unter dieser glänzenden Oberfläche hat sich ein Riss gebildet, ein stiller Bruch im Fundament des amerikanischen Traums. Er frisst sich langsam, aber unaufhaltsam durch das soziale Gefüge und betrifft jene Gruppe, die sich bislang in Sicherheit wähnte: die gut ausgebildete Mittelschicht. Es ist die Geschichte einer neuen Form der Langzeitarbeitslosigkeit, die nicht in der lauten Krise einer Rezession entsteht, sondern in der trügerischen Stille eines stagnierenden Marktes. Und sie stellt eine fundamentale Frage: Was ist ein akademischer Abschluss noch wert, wenn die Türen zur Arbeitswelt verschlossen bleiben?

Die unsichtbare Krise: Wenn der Jobmotor stottert

Die offiziellen Zahlen malen ein unvollständiges Bild. Wer genauer hinsieht, entdeckt eine alarmierende Statistik, die in den Korridoren der Macht in Washington für tiefe Sorgenfalten sorgt. Mehr als jeder vierte arbeitslose Amerikaner ist mittlerweile langzeitarbeitslos, das heißt, seit über sechs Monaten ohne Anstellung. Das ist ein Höchststand seit der Pandemie und ein Niveau, das normalerweise nur in den dunkelsten Stunden einer tiefen Wirtschaftskrise erreicht wird. In absoluten Zahlen bedeutet dies: Fast zwei Millionen Menschen befinden sich in einer zermürbenden Warteschleife, gefangen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Ihre Zahl hat sich seit Anfang 2023 beinahe verdoppelt.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

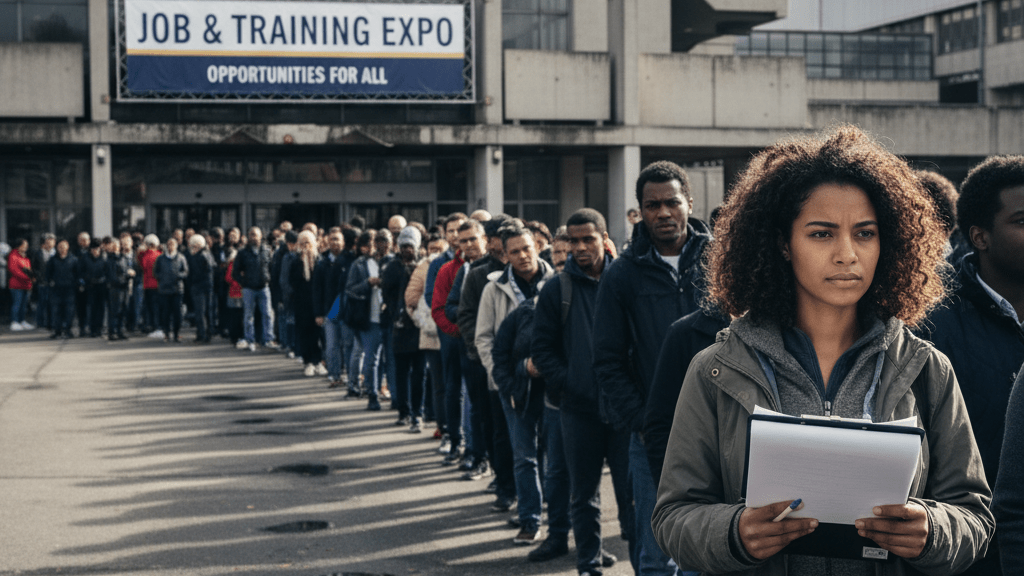

Das Tückische an dieser Entwicklung ist ihre schleichende Natur. Wir erleben keine Schockwellen massenhafter Entlassungen, keine dramatischen Werksschließungen, die die Abendnachrichten füllen. Stattdessen beschreiben Arbeitsmarktexperten ein Phänomen, das sie als „Low-hire, low-fire“-Umgebung bezeichnen – ein Markt, der erstarrt ist. Unternehmen halten an ihren Mitarbeitern fest, scheuen aber gleichzeitig davor zurück, neue Stellen zu schaffen. Diese Stagnation wird zur Falle. Die Wahrscheinlichkeit, seinen Job zu verlieren, ist nicht dramatisch gestiegen. Doch wer einmal aus dem System herausfällt, für den wird der Weg zurück zu einem schier unüberwindbaren Hindernis. Es ist, als stünde man vor einer schweren Eichentür, die sich nur noch einen Spalt breit öffnet. Für die Millionen, die draußen warten, reicht dieser Spalt nicht aus.

Diese neue Realität unterscheidet sich fundamental von früheren Krisen. Die Langzeitarbeitslosigkeit nach der Großen Rezession von 2008 oder nach dem Inflationsschock der frühen 80er Jahre folgte stets auf einen klar definierten wirtschaftlichen Kollaps. Die heutige Krise hingegen nistet sich mitten in einer Phase scheinbarer Normalität ein. Die Federal Reserve steht vor einem Dilemma: Sie wird voraussichtlich die Zinsen senken, um die abkühlende Konjunktur zu beleben und Neueinstellungen zu fördern. Doch sie balanciert dabei auf einem schmalen Grat, denn die Angst vor einer wiederkehrenden Inflation bleibt ihr ständiger Begleiter. Während die Notenbanker mit ihren Instrumenten hantieren, wächst die Zahl derer, für die jede Woche des Wartens den finanziellen und seelischen Ruin ein Stück näher rückt.

Der Wert eines Diploms: Akademiker im Abseits

Das vielleicht beunruhigendste Kapitel dieser Geschichte ist jedoch, wer heute in dieser Warteschleife festsitzt. Es sind nicht mehr primär Geringqualifizierte oder Arbeiter aus der verarbeitenden Industrie, deren Arbeitsplätze seit Jahrzehnten durch Globalisierung und Automatisierung erodieren. Das neue Gesicht der Langzeitarbeitslosigkeit ist gebildet, ambitioniert und hat alles getan, was die Gesellschaft von ihm verlangt hat. Es ist das Gesicht eines Hochschulabsolventen.

Die Daten zeichnen hier ein unmissverständliches Bild. Vor einem Jahrzehnt machte die Gruppe der Akademiker etwa ein Fünftel der Langzeitarbeitslosen aus. Heute ist es bereits ein Drittel. Dieser Anstieg ist beispiellos und deutet auf eine tiefgreifende strukturelle Verschiebung hin. Die Erzählungen der Betroffenen gleichen sich auf tragische Weise. Da ist der erfahrene IT-Spezialist mit einem sechsstelligen Gehalt, der nach Hunderten von Bewerbungen nicht einmal mehr zu einem Gespräch eingeladen wird. Da ist der junge Hochschulabsolvent, dessen Diplome in Kommunikationswissenschaften an den verschlossenen Türen der PR-Agenturen abprallen. Und da ist die Juristin, die feststellen muss, dass Software mittlerweile jene Vertragsprüfungen automatisiert, die einst ihre Expertise erforderten.

Ihr gemeinsames Schicksal ist die schmerzhafte Erfahrung, als überqualifiziert für einfachere Jobs und als unpassend für die wenigen ausgeschriebenen Fachstellen zu gelten. Sie bewerben sich auf Praktikantenstellen, um überhaupt ein Einkommen zu erzielen, und werden abgewiesen. Sie schicken Hunderte von Bewerbungen über Online-Portale ab und haben das Gefühl, ihre Lebensläufe in ein schwarzes Loch zu werfen. Es ist eine paradoxe Situation: Ein Land, das stolz auf seine Eliteuniversitäten ist, scheint für deren Absolventen zunehmend keine Verwendung mehr zu haben.

Zwischen Code und Dekret: Die treibenden Kräfte der neuen Arbeitslosigkeit

Woher kommt dieser plötzliche Bedeutungsverlust akademischer Qualifikationen? Die Antwort ist komplex und liegt im Zusammentreffen zweier mächtiger Kräfte: technologischer Disruption und politischer Weichenstellungen.

Seit etwa 2016, und beschleunigt durch den Durchbruch generativer künstlicher Intelligenz wie ChatGPT, erleben wir eine neue Welle der Automatisierung. Anders als frühere technologische Revolutionen, die vor allem manuelle Tätigkeiten ersetzten, zielt diese Welle direkt auf das Herz der Wissensarbeit. Algorithmen übernehmen Aufgaben in der Buchhaltung, im Marketing, in der Softwareentwicklung und sogar in juristischen Kanzleien. Tätigkeiten, die einst hochqualifizierten Fachkräften vorbehalten waren, können nun von weniger spezialisierten Mitarbeitern mit Unterstützung von KI oder sogar vollständig automatisiert erledigt werden. Die Nachfrage nach bestimmten kognitiven Fähigkeiten sinkt, und das Angebot an entsprechend ausgebildeten Menschen übersteigt diese Nachfrage bei Weitem.

Verschärft wird dieser technologische Wandel durch die Wirtschaftspolitik der amtierenden Trump-Regierung. Die Verunsicherung durch neue Zölle hat viele Unternehmen dazu veranlasst, Investitionen und Neueinstellungen auf Eis zu legen. Gleichzeitig haben Kürzungen im öffentlichen Dienst und bei Bundesbehörden überproportional jene Sektoren getroffen, in denen traditionell viele Hochschulabsolventen beschäftigt sind. Diese politischen Entscheidungen wirken wie ein Brandbeschleuniger auf ein ohnehin schon schwelendes Feuer. Sie reduzieren die Zahl der verfügbaren sicheren Ankerplätze für Akademiker und erhöhen den Druck auf einen bereits gesättigten privaten Arbeitsmarkt. Es ist diese toxische Mischung aus unpersönlichem technologischem Fortschritt und sehr persönlichen politischen Entscheidungen, die die Krise befeuert.

Sechs Monate bis zum Abgrund: Der seelische und finanzielle Kollaps

Für die Betroffenen markiert die Sechs-Monats-Grenze eine psychologische und finanzielle Klippe. An diesem Punkt laufen in der Regel die Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung aus. Eventuelle Abfindungen sind aufgebraucht. Was folgt, ist oft ein unaufhaltsamer Abstieg. Ersparnisse schmelzen dahin, Kreditkartenschulden türmen sich auf, und der Gang zur Essensausgabe wird zur bitteren Realität. Menschen, die einst zur soliden Mittelschicht gehörten, stehen plötzlich vor dem Nichts, müssen ihre Hypotheken stunden und fürchten, mit ihren Kindern auf der Straße zu landen.

Doch der finanzielle Kollaps ist nur die eine Seite der Medaille. Mindestens ebenso verheerend ist der seelische Tribut, den die Langzeitarbeitslosigkeit fordert. Der tägliche Kampf mit Ablehnung und Schweigen zermürbt das Selbstbewusstsein. Die ständige Sorge um die Zukunft führt zu Angstzuständen und Depressionen. In den Berichten der Betroffenen ist von einem Gefühl der Nutzlosigkeit die Rede, von einer tiefen Verzweiflung, die an den Grundfesten der eigenen Identität rüttelt. Wenn Hunderte von Bewerbungen unbeantwortet bleiben, beginnt man unweigerlich an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Man fragt sich: Bin ich wirklich so gut, wie ich immer dachte? Habe ich überhaupt noch etwas anzubieten?

Diese Erosion des menschlichen Kapitals ist eine stille Tragödie mit weitreichenden gesellschaftlichen Folgen. Fachkräfte verlieren den Anschluss, ihre Fähigkeiten veralten, ihre beruflichen Netzwerke zerfallen. Die Gefahr, dass eine wachsende Zahl dieser hochqualifizierten Menschen entmutigt aufgibt und sich dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt zurückzieht, ist real. Für eine Volkswirtschaft, deren Wohlstand auf Innovation und Wissen basiert, ist dies ein unkalkulierbares Risiko.

Ein Riss im Fundament: Amerikas brüchiges Versprechen

Was wir derzeit in den Vereinigten Staaten beobachten, ist mehr als nur eine statistische Anomalie auf dem Arbeitsmarkt. Es ist ein fundamentaler Stresstest für den amerikanischen Gesellschaftsvertrag. Das Versprechen, dass Bildung und harte Arbeit unweigerlich zu sozialem Aufstieg und wirtschaftlicher Sicherheit führen, erweist sich für eine wachsende Zahl von Menschen als brüchig. Wenn selbst Master-Abschlüsse und jahrzehntelange Berufserfahrung keinen Schutz mehr vor dem sozialen Abstieg bieten, untergräbt dies das Vertrauen in die Grundpfeiler des Systems.

Die Krise legt eine unbequeme Wahrheit offen: Der Arbeitsmarkt der Zukunft könnte strukturell weniger Bedarf an jener Art von hochspezialisierter Wissensarbeit haben, für die unsere Universitäten ausbilden. Dies könnte einen Kipppunkt markieren, der uns zwingt, die Beziehung zwischen Bildung, Technologie und Arbeit völlig neu zu denken. Müssen wir unsere Bildungssysteme reformieren? Brauchen wir neue Modelle der sozialen Absicherung in einer Welt, in der stabile, lebenslange Karrieren zur Ausnahme werden?

Diese Fragen sind drängend, denn der stille Kollaps der Wissensarbeiter birgt erheblichen sozialen Sprengstoff. Eine wachsende Schicht von deklassierten Akademikern, die sich von der Wirtschaft abgehängt und von der Politik im Stich gelassen fühlen, ist ein Nährboden für Frustration und politische Radikalisierung. Der amerikanische Traum droht für sie zu einem Albtraum zu werden – und niemand kann heute mit Sicherheit sagen, was geschieht, wenn zu viele Träume auf einmal zerplatzen.