Es gibt Momente in der Geschichte von Nationen, in denen sich der Kurs fast unmerklich ändert. Es ist kein lauter Knall, kein plötzlicher Bruch, sondern ein leises Knirschen im Gebälk der Macht, ein langsames Driften, dessen volle Konsequenz erst sichtbar wird, wenn der alte Hafen längst aus dem Blickfeld verschwunden ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika erleben unter der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump einen solchen Moment. Es ist die Geschichte einer Supermacht, die beginnt, sich selbst zu demontieren – von innen durch ein wirtschaftspolitisches Experiment, das an die Irrwege des argentinischen Peronismus erinnert, und von außen durch eine selbstverschuldete Isolation, die ein gefährliches Vakuum auf der Weltbühne hinterlässt. Die Politik, die einst auf Institutionen, Regeln und berechenbaren Allianzen ruhte, weicht zusehends dem unberechenbaren Willen eines einzelnen Mannes.

Amerikas Argentinischer Moment: Wenn der Freie Markt zur Geste des Präsidenten wird

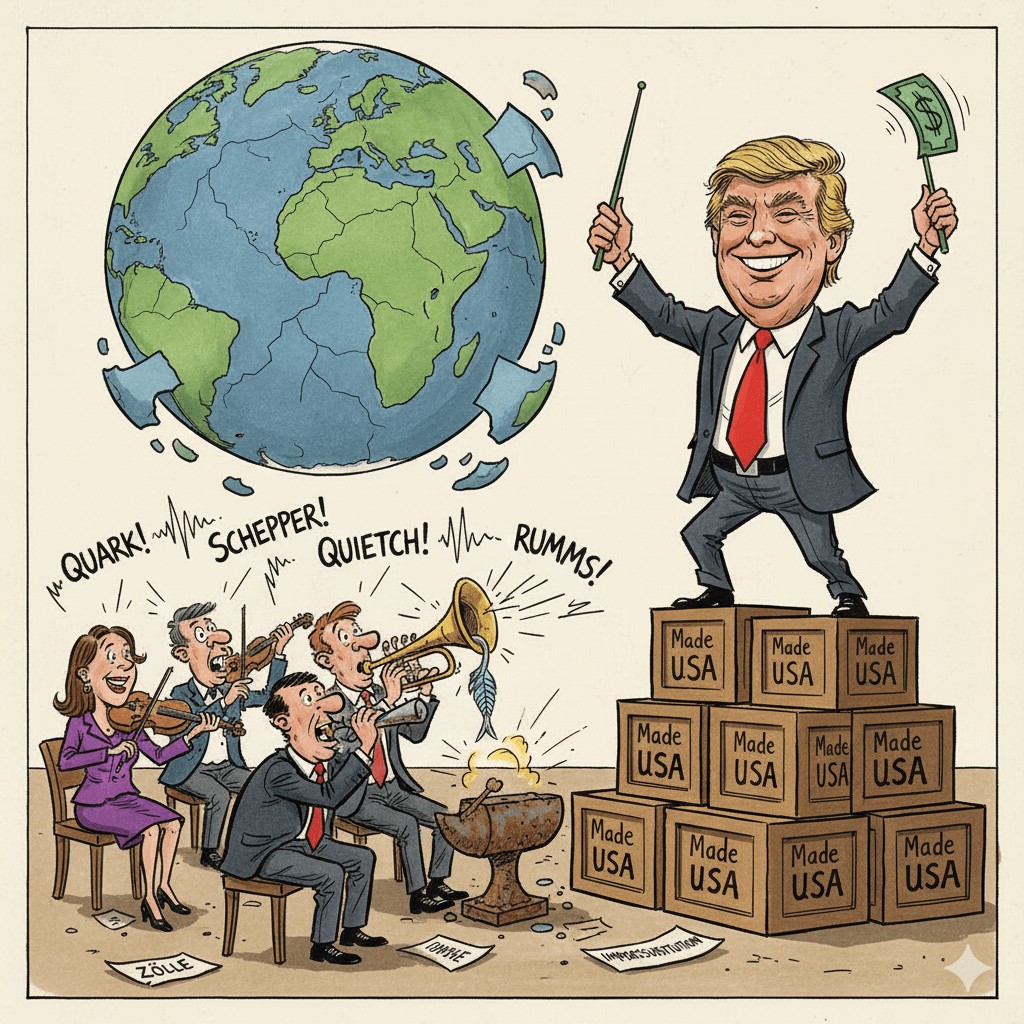

Um die tiefgreifende Veränderung der amerikanischen Wirtschaftsordnung zu verstehen, muss man den Blick überraschenderweise nach Südamerika richten, in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Dort schuf der argentinische Präsident Juan Perón ein System, das jahrzehntelang als Mahnmal für ökonomisches Missmanagement galt. Peróns Vision war die sogenannte „importsubstituierende Industrialisierung“. Dahinter verbarg sich eine simple, aber verhängnisvolle Idee: Was ein Land importiert, könne es auch selbst herstellen. Durch einen Wall aus Zöllen, Quoten und Subventionen wurde die heimische Industrie vor ausländischer Konkurrenz abgeschirmt. Das kurzfristige Ziel, Arbeitsplätze im Inland zu schaffen, wurde mit einem langfristig verheerenden Preis erkauft: Die geschützten Industrien wurden träge, unproduktiv und waren international nicht wettbewerbsfähig. Währenddessen verkümmerte Argentiniens einst blühender Agrarsektor, da ihm Ressourcen entzogen wurden. Das Ergebnis war ein Teufelskreis aus Inflation, Korruption und einem sinkenden Lebensstandard für die Bürger, die für minderwertige Produkte überhöhte Preise zahlen mussten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

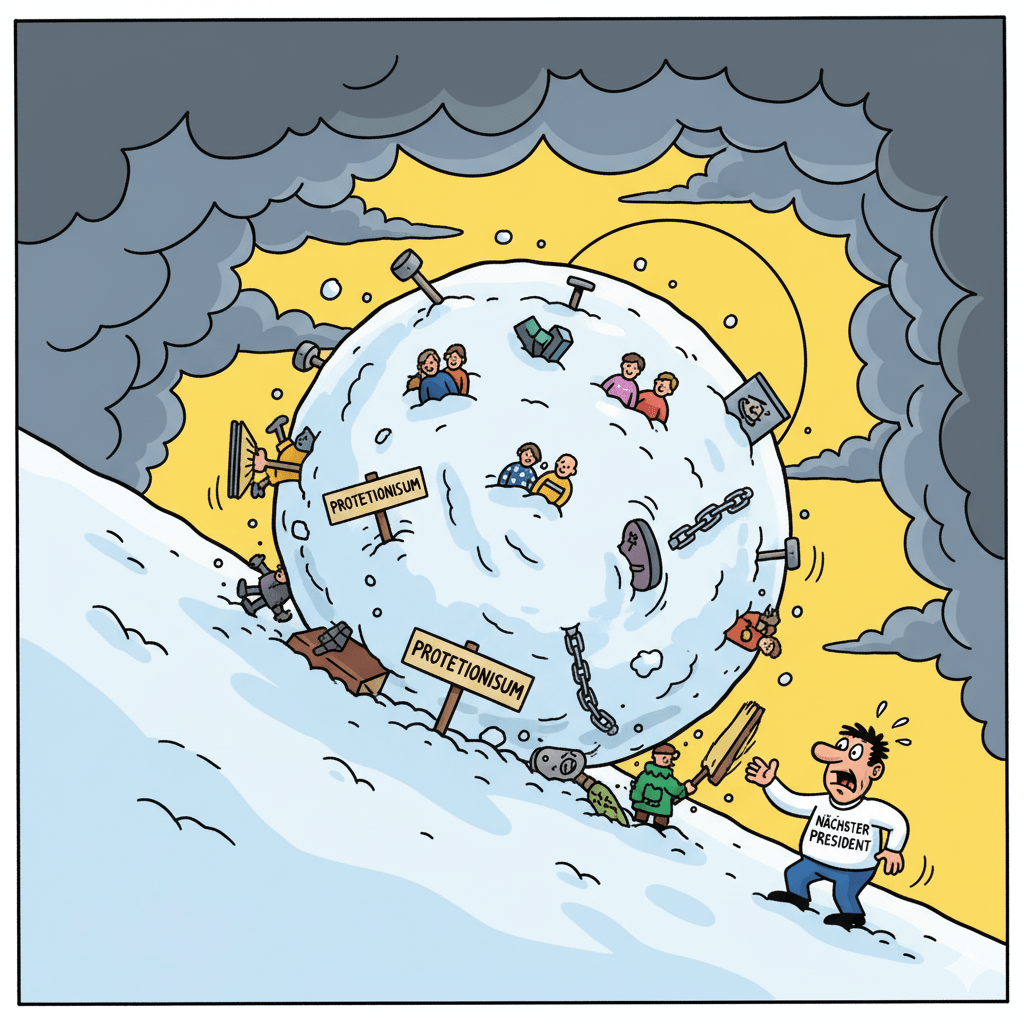

Spult man in die Gegenwart, entfaltet sich in den USA ein Drehbuch, das erschreckende Parallelen aufweist. Donald Trumps zweite Amtszeit ist geprägt von einer Handelspolitik, die das peronistische Modell nicht nur kopiert, sondern in Teilen sogar übertrifft. Während Argentiniens durchschnittlicher Zollsatz meist zwischen 10 und 16 Prozent schwankte, liegt der amerikanische Satz mittlerweile bei über 18 Prozent, Tendenz steigend. Für strategisch wichtige Güter wie Stahl, Aluminium oder Automobile werden sogar Zölle von bis zu 50 Prozent erhoben – ein Niveau, das selbst die protektionistischsten Phasen Argentiniens in den Schatten stellt.

Doch es geht um mehr als nur um Zölle. Es geht um einen fundamentalen Systemwechsel. Das einst relativ klare amerikanische Zollsystem hat sich in ein undurchdringliches Labyrinth aus Vorschriften verwandelt, das selbst für erfahrene Importeure kaum noch zu navigieren ist. Dieser Ansatz schafft nicht nur wirtschaftliche Ineffizienz, sondern auch ein Klima der Unsicherheit. Welches Produkt wird als Nächstes mit einem Strafzoll belegt? Welches Land fällt in Ungnade? Die Antwort auf diese Fragen folgt keiner ökonomischen Logik, sondern der politischen Laune des Präsidenten. Der erklärte Schutz der nationalen Industrie entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein gefährlicher Zielkonflikt: Indem man unproduktive Sektoren künstlich am Leben erhält, riskiert man, die Innovationskraft und globale Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft zu untergraben – ein klassisches Symptom der argentinischen Krankheit.

Der Staat als Aktionär: Wie persönliche Deals die Regeln des Kapitalismus aushebeln

Die Verwandlung der amerikanischen Wirtschaft geht jedoch weit über die Handelspolitik hinaus und greift tief in die Eigentumsordnung des Kapitalismus ein. Wo Perón ganze Industriezweige wie die Eisenbahn oder die Telekommunikation verstaatlichte, wählt die Trump-Administration einen subtileren, aber nicht weniger wirksamen Weg der Kontrolle: die direkte Beteiligung an privaten Schlüsselunternehmen. Diese Eingriffe sind keine kurzfristigen Rettungsaktionen wie in der Finanzkrise 2008, sondern dauerhafte Arrangements, die dem Staat einen entscheidenden Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen sichern.

Die Liste der Beispiele ist bezeichnend: Um die Übernahme von US Steel durch einen japanischen Konzern zu genehmigen, sicherte sich die Regierung eine „goldene Aktie“ mit Vetorecht. Die Halbleitergiganten AMD und Nvidia mussten 15 Prozent ihrer China-Umsätze an die Regierung abtreten, um Exportgenehmigungen zu erhalten. Bei dem Seltene-Erden-Produzenten MP Materials und dem Chip-Hersteller Intel stieg der Staat sogar direkt als Aktionär ein und wurde in beiden Fällen zum größten Anteilseigner.

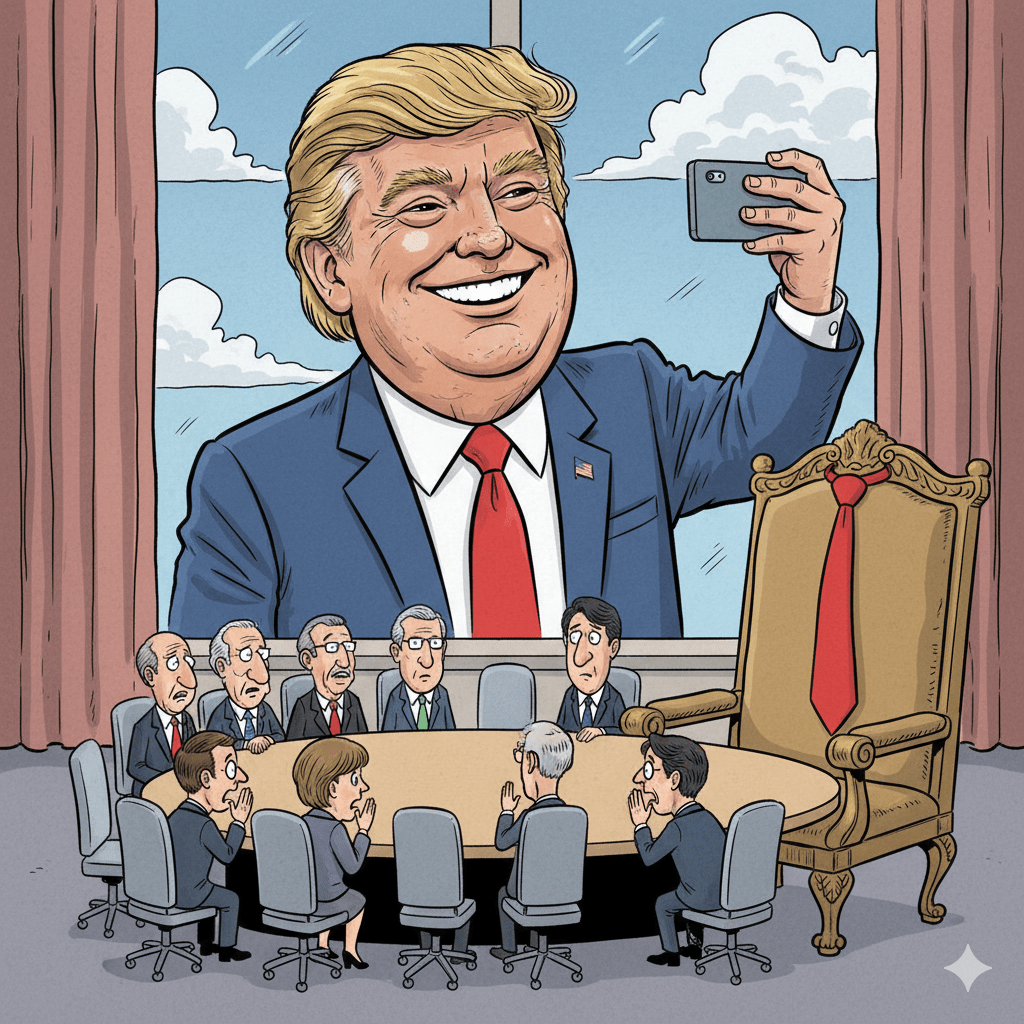

Was diese Interventionen so bedeutsam macht, ist die Art und Weise, wie sie zustande kommen. Sie sind nicht das Ergebnis transparenter Gesetzgebungsverfahren, sondern von persönlichen Absprachen hinter verschlossenen Türen. Es ist ein System, das nicht auf Regeln, sondern auf Beziehungen basiert, nicht auf Prozessen, sondern auf dem direkten Draht ins Oval Office. Apple-Chef Tim Cook erwirkte Zollbefreiungen in persönlichen Gesprächen mit dem Präsidenten. Intel stimmte der Staatsbeteiligung erst zu, nachdem Trump den Vorstandsvorsitzenden öffentlich unter Druck gesetzt hatte. Den Deal mit Nvidia handelte der Präsident persönlich mit dessen CEO aus.

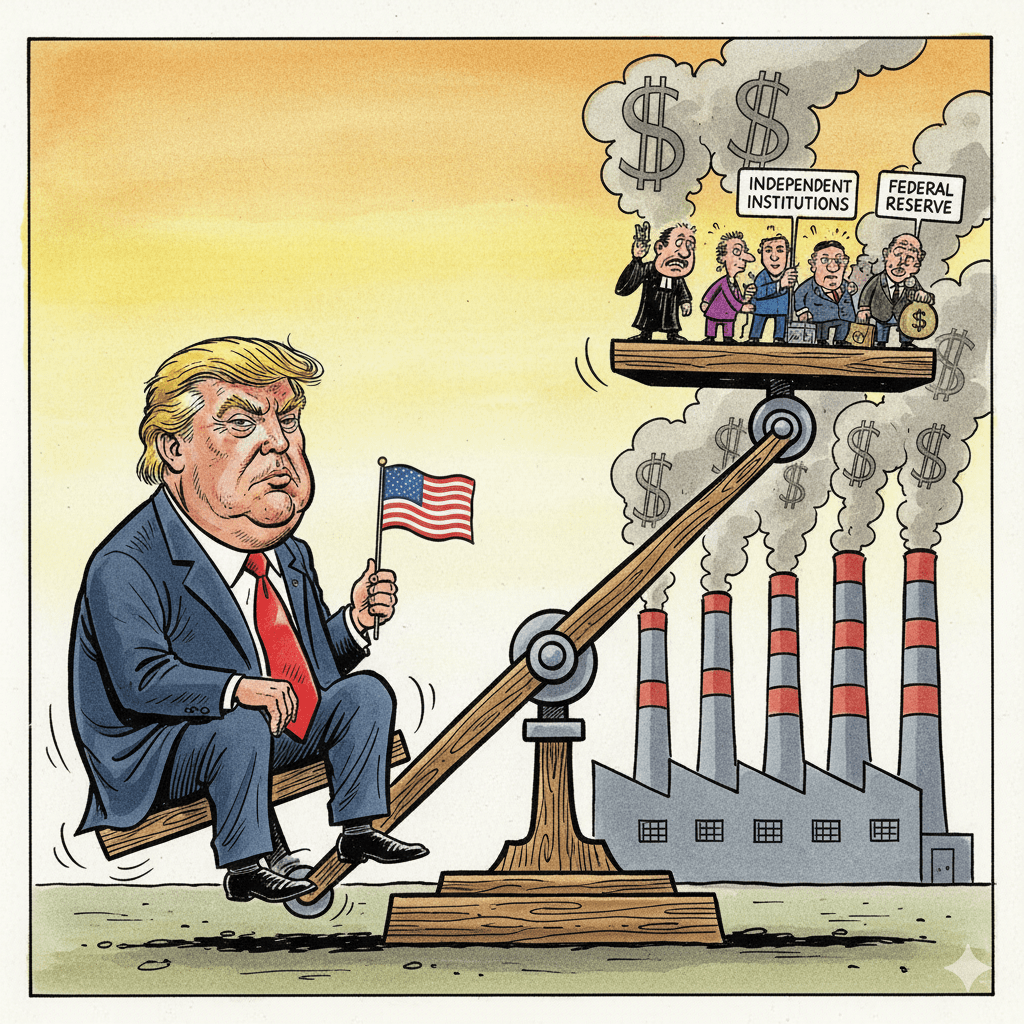

Dieses Vorgehen wird durch eine aggressive Auslegung der Exekutivgewalt ermöglicht. Wiederholt hat Trump den nationalen Notstand ausgerufen, um weitreichende Zölle im Alleingang und ohne Zustimmung des Kongresses zu verhängen. Sollten die Gerichte diese Praxis dauerhaft legitimieren, wäre die verfassungsmäßige Gewaltenteilung im Bereich der Handelspolitik de facto aufgehoben. Der Präsident besäße eine nahezu unbegrenzte Macht, die Wirtschaft nach seinen Vorstellungen zu formen – ein Zustand, der dem Ideal einer freien Marktwirtschaft diametral entgegensteht und die Rechtssicherheit für alle Unternehmen untergräbt, die nicht über einen privilegierten Zugang zur Macht verfügen.

Das Schweigen der Supermacht: Wenn die Weltbühne ohne Amerika tagt

Die Erosion der rechtsstaatlichen und marktwirtschaftlichen Prinzipien im Inneren findet ihre logische Fortsetzung in einem dramatischen Ansehens- und Machtverlust nach außen. Ein Präsident, der die Innenpolitik als eine Serie persönlicher Deals begreift, überträgt diesen Stil unweigerlich auf die internationale Bühne. Das Problem ist nur: Die Welt funktioniert nicht wie ein Firmenimperium, das man nach Belieben umstrukturieren kann. Das Ergebnis ist eine amerikanische Außenpolitik, die als inkohärent, egozentrisch und unzuverlässig wahrgenommen wird – und eine Welt, die lernt, ohne die USA auszukommen.

Das vielleicht sinnbildlichste Ereignis für diese neue Realität war die Militärparade in Peking, bei der die Führer Chinas, Russlands und Nordkoreas die Bühne teilten. Der amerikanische Präsident war nicht einmal eingeladen. Es war mehr als eine diplomatische Unhöflichkeit; es war eine Demonstration. Die Botschaft war unmissverständlich: Die autoritären Mächte dieser Welt sehen in Donald Trump keinen ernstzunehmenden Gegenspieler mehr. Sie betrachten ihn als eine Figur, deren Ego man bedienen, aber deren Politik man nicht fürchten muss. Wladimir Putin demütigte Trump bei einem Gipfeltreffen in Alaska, indem er ohne jede Verhandlungsbereitschaft anreiste und vorzeitig wieder abflog. Nordkorea setzte nach einer kurzen Phase schmeichelhafter „Liebesbriefe“ sein Atomprogramm unbeirrt fort.

Die Diskrepanz zwischen Trumps Selbstinszenierung als meisterhafter Verhandlungsführer und der globalen Wahrnehmung seiner Person könnte größer nicht sein. Seine Reaktionen auf die Brüskierungen, etwa durch weinerliche Social-Media-Posts, verstärken im Ausland nur das Bild eines unsicheren Anführers, dem es an staatsmännischer Souveränität fehlt. Dieser Ansehensverlust beschleunigt die Machtverschiebung zugunsten von Rivalen wie China, das sich geschickt als neuer Garant für internationale Stabilität inszeniert.

Noch besorgniserregender ist jedoch die Reaktion der amerikanischen Verbündeten. Auch sie haben gelernt, dass eine verlässliche Zusammenarbeit kaum noch möglich ist. Stattdessen haben sie Strategien entwickelt, um den Präsidenten zu umgehen: Man besänftigt sein Ego, um ihn dann in der Sache zu ignorieren oder eigene Wege zu gehen. Diese Entwicklung untergräbt das Fundament der westlichen Allianz. Wenn das Vertrauen schwindet und Absprachen nur noch taktischen Wert haben, erodiert die Kooperationsbereitschaft. Langfristig führt dies zu einer Zersplitterung des Westens und schwächt seine Fähigkeit, globalen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Verstärkt wird diese Orientierungslosigkeit durch eine Regierungsmannschaft, der es an außenpolitischer Expertise und strategischer Weitsicht mangelt.

Die Last der Günstlinge: Warum der Weg zurück so schwer wird

Die vielleicht größte Gefahr des Systems Trump liegt nicht in den einzelnen politischen Entscheidungen, sondern in der strukturellen Verfestigung, die sie nach sich ziehen. Jede staatliche Intervention, jeder Hinterzimmerdeal und jede präsidiale Vergünstigung schafft neue Abhängigkeiten. Unternehmen, die Milliarden investieren, tun dies nicht mehr auf der Grundlage stabiler Gesetze, sondern im Vertrauen auf persönliche Zusagen des Präsidenten. Sie werden zu Günstlingen des Systems, zu Interessengruppen, deren Überleben vom Fortbestand dieser personalisierten Macht abhängt.

Genau wie im peronistischen Argentinien entsteht so ein Geflecht aus Unternehmen, Lobbyisten und Funktionären, das sich mit aller Macht gegen jede zukünftige Reform stemmen wird. Wer einmal von staatlicher Protektion profitiert hat, wird nur ungern in den freien Wettbewerb zurückkehren. Dieser Prozess hat eine Eigendynamik: Jede Ausnahme, die einem Unternehmen gewährt wird, ermutigt andere, eine ähnliche Behandlung zu fordern, und gibt der Regierung zugleich weitere Gründe für neue Interventionen. Es ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der die Marktwirtschaft schleichend aushöhlt.

Wann ist der Punkt erreicht, an dem diese Entwicklung unumkehrbar wird? Argentinien hat fast 80 Jahre gebraucht, um auch nur den Versuch zu unternehmen, sich aus dieser selbst geschaffenen Stagnation zu befreien. Die USA verfügen zweifellos über robustere demokratische und rechtsstaatliche Institutionen. Doch die zweite Amtszeit von Donald Trump stellt diese Institutionen auf eine Belastungsprobe von historischem Ausmaß. Die entscheidende Frage für die Zukunft wird sein, ob die institutionellen Schutzmechanismen – die Gerichte, der Kongress, die unabhängige Zentralbank – stark genug sind, um der Zentralisierung der Macht in den Händen eines Präsidenten standzuhalten. Noch ist das Rennen nicht entschieden. Aber die Uhr tickt, und mit jedem Tag, an dem die Politik von persönlichen Launen statt von allgemeingültigen Regeln bestimmt wird, entfernt sich Amerika weiter von dem Ideal, das es einst zur führenden Nation der freien Welt machte.