Die umstrittene Praxis, Migranten in Drittstaaten abzuschieben, erreicht unter der Trump-Administration eine neue Eskalationsstufe. Der Fall einer mutmaßlichen Deportation in den von Krisen geschüttelten Südsudan offenbart ein System, das rechtsstaatliche Prinzipien und humanitäre Erwägungen zunehmend einer rigiden Abschreckungspolitik unterordnet. Dies provoziert nicht nur scharfe juristische Auseinandersetzungen, sondern wirft auch ein bezeichnendes Licht auf das Selbstverständnis einer Regierung im Umgang mit dem Recht.

Die Bilder und Berichte sind verstörend: Migranten, die nicht aus dem Südsudan stammen, sollen dorthin abgeschoben worden sein oder ihre Deportation unmittelbar bevorstehen. Ein Flugzeug, dessen genauer Zielort von US-Behörden zeitweise verschleiert wurde, landete schließlich in Dschibuti, offenbar mit Deportierten an Bord, deren Schicksal ungewiss bleibt. Dieser Vorfall ist kein isoliertes Ereignis, sondern der vorläufige Höhepunkt einer Abschiebepraxis, die von der Trump-Regierung forciert wird und die Gerichte sowie Menschenrechtsbeobachter alarmiert. Es ist eine Politik, die bewusst Grauzonen des Rechts auslotet und dabei, so der Vorwurf von Kritikern und Richtern, rote Linien überschreitet.

Die juristische Fassade bröckelt: Wenn Gesetze kreativ ausgelegt werden

Die Administration beruft sich bei ihren Drittlandabschiebungen auf existierendes Bundesrecht, das solche Maßnahmen erlaubt, wenn das Herkunftsland eines Migranten als „widerspenstig“ gilt und eine Rücknahme verweigert. Venezuela wird hier oft als Beispiel genannt. Doch die Art und Weise, wie diese Befugnis genutzt wird, stößt auf erheblichen Widerstand. Bundesrichter Brian E. Murphy hat die Regierung wiederholt gerügt und in einem Fall geurteilt, dass sie gegen eine richterliche Anordnung verstoßen habe, indem sie Migranten nicht die vorgeschriebene Frist von mindestens 15 Tagen einräumte, um vor einer Abschiebung in ein Drittland Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit geltend zu machen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Regierung argumentiert mitunter kreativ, etwa unter Berufung auf den „Alien Enemies Act“, ein selten genutztes Gesetz aus Kriegszeiten, um Venezolaner in ein Gefängnis in El Salvador zu verbringen. In anderen Fällen, wie dem der mutmaßlich in den Südsudan verbrachten Migranten, verfügten die Betroffenen bereits über eine „endgültige Abschiebungsanordnung“ nach Durchlaufen des regulären Einwanderungsgerichtsverfahrens. Doch selbst hier sehen Richter wie Murphy eklatante Verstöße gegen das Gebot eines fairen Verfahrens, wenn die Vorwarnzeiten so kurz sind, dass eine substanzielle Anfechtung der Abschiebung in ein potenziell gefährliches Land de facto unmöglich wird. Die Justiz pocht auf Schutzmechanismen: das Recht, eine Abschiebung gerichtlich anzufechten, und die Prämisse, dass das Zielland nicht gefährlich sein darf. Genau diese Punkte sieht sie durch das Vorgehen der Administration untergraben.

Zielland Verzweiflung: Südsudans gefährliche Realität als Teil der Abschreckungsstrategie

Die Wahl des Südsudan als mögliches Zielland für Abschiebungen ist besonders brisant. Das US-Außenministerium selbst warnt seine Bürger eindringlich vor Reisen in das von Gewalt und Instabilität geprägte Land. Berichte über einen drohenden Bürgerkrieg, politische Verfolgung, massive Menschenrechtsverletzungen und eine katastrophale humanitäre Lage zeichnen das Bild eines Staates, der kaum Sicherheit für die eigene Bevölkerung, geschweige denn für zwangsweise dorthin verbrachte Ausländer, garantieren kann. Dass die US-Regierung erwägt, Menschen aus Kuba, Vietnam, Myanmar, Laos und Mexiko dorthin zu schicken, entbehrt nicht einer zynischen Logik, wenn man die vermuteten Motive betrachtet.

Es scheint, als sei die Gefährlichkeit des Ziellandes Teil des Kalküls. Die Botschaft an potenzielle Migranten ist unmissverständlich: Wer illegal in die USA kommt, könnte an einem der gefährlichsten Orte der Welt landen. Angst, so die Analyse, ist das Ziel. Dieses Vorgehen steht in krassem Gegensatz zu internationalen Schutzverpflichtungen und dem im US-Recht verankerten Prinzip, niemanden Folter oder unmenschlicher Behandlung auszusetzen. Die ethische Dimension wiegt schwer: Kann ein Staat, der sich Menschenrechten verpflichtet fühlt, Menschen sehenden Auges in solche Gefahrenzonen abschieben, nur um ein Exempel zu statuieren? Südsudanesische Behörden äußerten sich zudem überrascht und erklärten, keine Migranten aus den USA empfangen zu haben und diese gegebenenfalls in ihre tatsächlichen Herkunftsländer „weiter-deportieren“ zu wollen, falls sie nicht Südsudanesen seien. Dies offenbart ein weiteres Chaos zulasten der Betroffenen.

Versteckspiel mit dem Recht: Die systematische Missachtung richterlicher Autorität

Die Auseinandersetzung um die Drittlandabschiebungen ist geprägt von einer bemerkenswerten Konfrontation zwischen der Exekutive und der Judikative. Richter Murphy drohte wiederholt mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Missachtung des Gerichts für Beamte, die seine Anordnungen ignorieren. Die Regierung scheint jedoch wenig beeindruckt. Es gibt eine Serie von Fällen, in denen Gerichte die Administration wegen mangelnden Rechtsschutzes für Abzuschiebende rügten oder Abschiebeflüge stoppen wollten, was die Exekutive jedoch nicht immer befolgte.

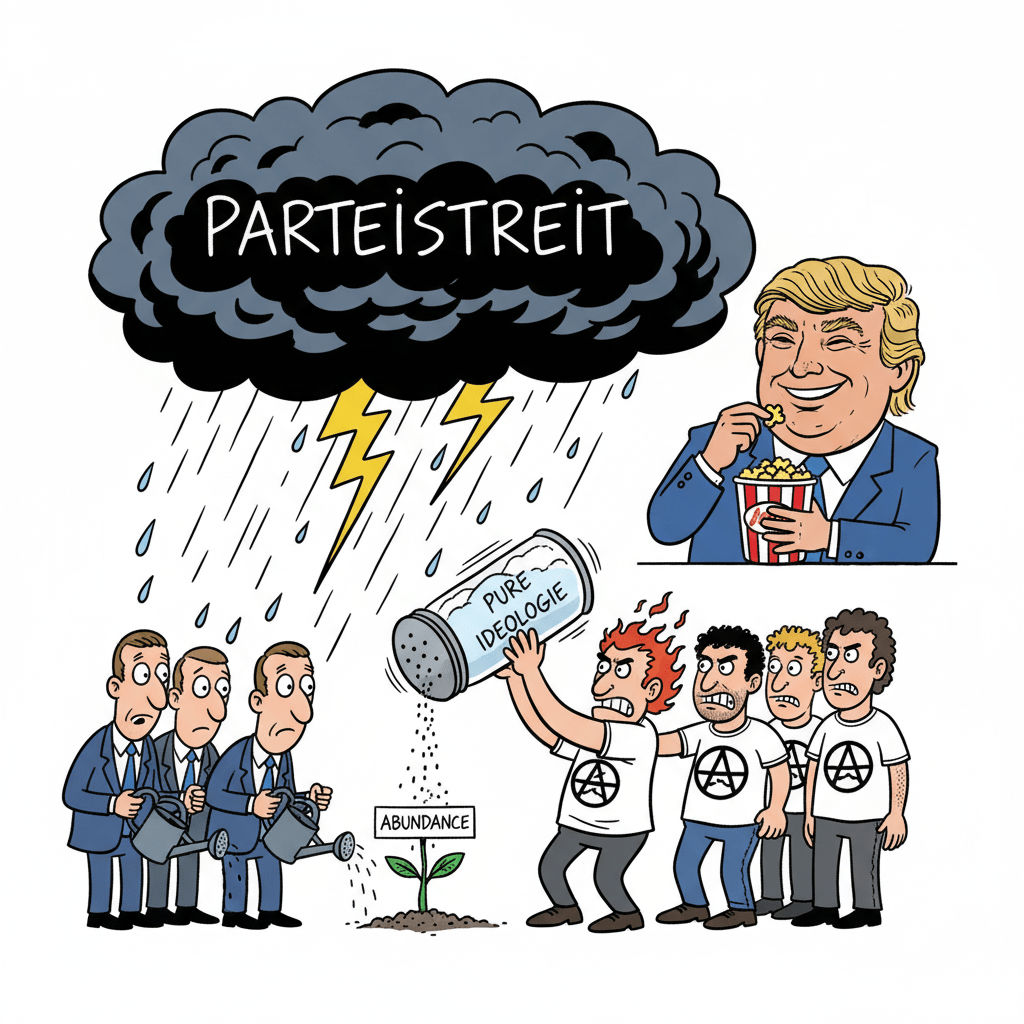

Die Intransparenz der Behörden ist dabei ein wiederkehrendes Muster. Im aktuellen Fall um den Flug nach Dschibuti gaben Regierungsvertreter vor Gericht an, nicht zu wissen, wohin das Flugzeug unterwegs sei, oder bezeichneten diese Information als klassifiziert. Solche widersprüchlichen und ausweichenden Angaben erschweren nicht nur die juristische Aufarbeitung, sondern nähren auch den Verdacht, dass hier bewusst Fakten verschleiert werden sollen. Es entsteht der Eindruck eines Katz-und-Maus-Spiels, bei dem die Regierung versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen, bevor Gerichte effektiv intervenieren können. Diese wiederholte Missachtung gerichtlicher Anordnungen und die mangelnde Kooperation stellen eine ernste Herausforderung für die Gewaltenteilung und die Rechtsstaatlichkeit dar.

Jenseits der Grenzen, jenseits der Gerechtigkeit: Die langfristigen Narben einer radikalen Politik

Die aggressive Abschiebepolitik der Trump-Administration und die damit einhergehenden juristischen Verwerfungen könnten weitreichende Folgen haben. Innenpolitisch führt sie zu einer weiteren Polarisierung der Einwanderungsdebatte und stellt die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen nationaler Sicherheit, Einwanderungskontrolle und den Grundrechten von Individuen. Die Praxis, ICE-Befugnisse durch Programme wie 287(g) auf lokale Polizeibehörden auszuweiten, um Massenabschiebungen zu forcieren, verschärft die Situation zusätzlich.

International beschädigt diese Politik das Ansehen der USA als Verfechter von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Wenn die USA Migranten in Länder abschieben, die selbst von schweren Krisen gezeichnet sind, oder Abkommen mit Drittstaaten schließen und diese mitunter mit wirtschaftlichen Anreizen zur Aufnahme bewegen, sendet dies problematische Signale. Die Beziehungen zu Herkunftsländern, die als „widerspenstig“ gelten, dürften sich ebenso wenig verbessern wie die zu den Drittstaaten, die quasi als Hilfssheriffs einer rigiden US-Politik eingespannt werden. Es besteht die Gefahr, dass die USA hier einen Präzedenzfall schaffen, der von anderen Nationen mit weniger ausgeprägter Rechtstradition kopiert werden könnte. Die Frage, die sich stellt, ist, ob kurzfristige Abschreckungserfolge – so sie denn eintreten – den langfristigen Schaden für die moralische Autorität und die rechtsstaatlichen Fundamente der Vereinigten Staaten aufwiegen können. Die aktuellen Entwicklungen lassen daran erhebliche Zweifel aufkommen. Die Justiz kämpft erkennbar darum, Leitplanken zu setzen, doch die Exekutive scheint entschlossen, diese bis zum Äußersten zu testen.