Die moderne Pharmakologie gleicht, bei aller chemischen Raffinesse, oft noch immer einer militärischen Flächenbombardierung. Um ein isoliertes Ziel wie einen Tumor, einen Thrombus oder eine Entzündung zu erreichen, fluten wir den gesamten Organismus mit Wirkstoffen. Wir nehmen in Kauf, dass gesunde Zellen vergiftet werden, nur um sicherzustellen, dass eine therapeutisch relevante Dosis den Krankheitsherd erreicht. Diese systemische Ineffizienz ist die Achillesferse der heutigen Medizin, doch wir stehen an der Schwelle zu einem fundamentalen Paradigmenwechsel. Es ist der Übergang von der systemischen Chemie zur gezielten Mikrorobotik, der Wandel von der Gießkanne zum Präzisionsgeschoss. Winzige, autonom oder ferngesteuerte Einheiten, die sich durch unsere Adern navigieren, versprechen nicht weniger als die Neudefinition dessen, was wir unter einer Therapie verstehen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Science-Fiction-Visionen, sondern um greifbare, im Tierversuch bereits validierte Technologien, die in den nächsten Jahren den Sprung in den klinischen Alltag wagen könnten.

Von Molekülen zu Maschinen

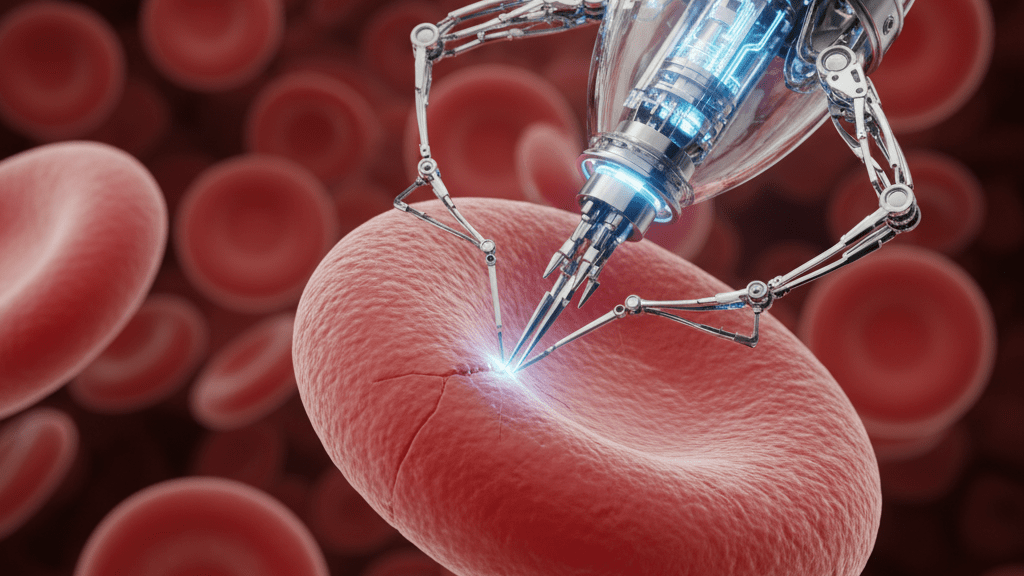

Um das Potenzial und die Herausforderungen dieser Technologie zu begreifen, muss man zunächst die terminologische und physische Dimension klären. Wir sprechen von einem Spektrum, das von echten Nanobots auf molekularer Ebene bis hin zu Mikrorobotern reicht, die etwa die Größe eines Sandkorns oder einer Staubmilbe haben. Echte Nanobots, oft im Bereich von 1 bis 100 Nanometern angesiedelt, operieren in Dimensionen, die kleiner sind als eine rote Blutzelle oder sogar kleiner als die Breite eines DNA-Strangs. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Biologie und Maschine, wenn Forscher beispielsweise Roboter aus DNA-Strängen konstruieren – dem sogenannten DNA-Origami –, die sich wie programmierte Moleküle verhalten. Demgegenüber stehen die etwas größeren Mikroroboter, die oft komplexere Aufgaben mechanischer Natur übernehmen können. Sie sind groß genug, um magnetische Partikel und Medikamentenreservoirs zu tragen, aber klein genug, um durch das Kapillarsystem des Gehirns zu navigieren. Diese Skalierung bestimmt nicht nur das Einsatzgebiet, sondern diktiert auch die physikalischen Gesetze, denen diese Einheiten unterworfen sind. In dieser mikroskopischen Welt verhält sich Blut nicht wie Wasser, sondern aufgrund der Strömungsdynamik in kleinen Gefäßen ganz anders, was die Fortbewegung zu einer enormen ingenieurstechnischen Herausforderung macht.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Kampf gegen den Strom

Die wohl größte Hürde für den Einsatz autonomer Einheiten im Gefäßsystem ist die Hämodynamik. Der Blutfluss in den Arterien, insbesondere in der Aorta, erreicht Geschwindigkeiten und Turbulenzen, die für einen passiv schwimmenden Partikel unüberwindbar wären. Ein Mikroroboter, der gegen diesen Strom ankämpfen will, benötigt einen Antrieb, der sowohl kraftvoll als auch präzise ist. Hier haben sich magnetische Steuerungssysteme als der Goldstandard der aktuellen Forschung etabliert. Im Gegensatz zu chemischen Motoren, die Treibstoff verbrauchen, oder biologischen Motoren, die schwer zu kontrollieren sind, bieten externe Magnetfelder den Vorteil, dass sie tief in den Körper eindringen, ohne Gewebe zu schädigen. Forscher nutzen dabei ausgeklügelte elektromagnetische Spulensysteme – vergleichbar mit der Steuerung einer Spielkonsole –, um die Roboter zu manövrieren. Dabei wurden faszinierende Fortbewegungsarten entwickelt. Statt nur gegen den Strom zu schwimmen, können sich einige Mikroroboter durch rotierende Magnetfelder an den Gefäßwänden entlangrollen. Diese Wand-Roll-Technik nutzt die Reibung und erlaubt eine präzise Navigation selbst gegen starke Strömungen von über 20 Zentimetern pro Sekunde. Andere Ansätze nutzen magnetische Gradienten, um die Roboter wie an einer unsichtbaren Schnur durch den Körper zu ziehen.

Dennoch experimentiert die Wissenschaft auch mit radikaleren Ansätzen wie biohybriden Systemen. Hierbei werden natürliche Schwimmer wie Spermien oder Bakterien gekapert und als biologische Motoren vor einen mikroskopischen Karren gespannt. Spermien beispielsweise besitzen eine natürliche Propulsion, die durch magnetische Geschirre gelenkt werden kann, um Wirkstoffe direkt zu Tumoren zu bringen. Diese Verschmelzung von Biologie und Technik bietet zwar eine hohe Energieeffizienz, da sie körpereigene Brennstoffe nutzen oder bereits funktional sind, wirft jedoch signifikante ethische und sicherheitsrelevante Fragen auf. Die Einführung fremden biologischen Materials oder modifizierter Bakterien in den Blutkreislauf birgt Risiken der Immunreaktion oder unkontrollierten Vermehrung, die bei rein synthetischen, magnetischen Robotern entfallen.

Präzision statt Skalpell

Der wahre Mehrwert dieser Technologien offenbart sich im direkten Vergleich mit konventionellen chirurgischen Methoden. Nehmen wir das Beispiel des Hirnaneurysmas, einer tickenden Zeitbombe im Kopf. Die gängige Behandlung erfordert das mühsame Einfädeln von Mikrokathetern durch ein Labyrinth aus Blutgefäßen, um Metallspiralen oder Stents zu platzieren. Dieser Vorgang ist zeitaufwendig, risikobehaftet und für den Chirurgen physisch wie mental erschöpfend. Mikroroboter könnten diesen Prozess obsolet machen. Als Schwarm injiziert, lassen sie sich magnetisch und unter bildgebender Kontrolle direkt in das Aneurysma steuern. Einmal am Zielort angekommen, demonstrieren diese Einheiten ihre Vielseitigkeit durch innovative Auslösemechanismen. Durch gezielte Erwärmung mittels externer Magnetfelder schmilzt ihre Schutzhülle und gibt thrombingeladene Fracht frei, die das Aneurysma von innen verschließt. Dieser Ansatz minimiert nicht nur das Risiko einer Abstoßungsreaktion, da keine permanenten Implantate wie Stents zurückbleiben müssen, sondern reduziert auch die Abhängigkeit von riskanter Antikoagulationstherapie. Mehr noch: Da kein Katheter bis in die feinsten Verästelungen vorgeschoben werden muss, sinkt das Risiko einer Gefäßverletzung drastisch. Dies stellt einen massiven Vorteil gegenüber mechanischen Eingriffen dar und könnte die Genesungszeiten signifikant verkürzen, da der Eingriff minimalinvasiv ohne Inzisionen erfolgt.

Auch in der Onkologie zeichnet sich eine Revolution ab. Nanobots aus DNA-Origami haben in Tierversuchen die Fähigkeit demonstriert, Tumore gezielt auszuhungern. Sie erkennen spezifische Proteine auf der Oberfläche von Tumorzellen, entfalten sich und setzen blutgerinnungsfördernde Substanzen frei, die die Blutzufuhr des Tumors kappen. Dieser physische Blockademechanismus unterscheidet sich fundamental von der chemischen Toxizität einer Chemotherapie und verspricht eine Behandlung mit deutlich reduzierten systemischen Nebenwirkungen.

Das Materialdilemma

Die Konstruktion dieser medizinischen Wunderwerke gleicht einem Drahtseilakt der Materialwissenschaft. Ein Mikroroboter muss mehrere, teils widersprüchliche Eigenschaften vereinen: Er muss magnetisch steuerbar sein, im Röntgenbild oder MRT sichtbar bleiben, Medikamente transportieren und sich nach getaner Arbeit spurlos auflösen. Die Sichtbarkeit ist dabei entscheidend, denn ein Chirurg kann keinen Roboter steuern, den er nicht sieht. Daher integrieren Forscher Materialien wie Tantal, ein dichtes Metall, das im Röntgenbild hervorragenden Kontrast bietet, aber aufgrund seiner Dichte die Steuerung erschwert. Gleichzeitig muss die Biokompatibilität gewährleistet sein. Eisenoxid-Nanopartikel dienen oft als magnetische Komponente, eingebettet in biologisch abbaubare Gele oder Polymere. Das Ziel ist, dass der Roboter nach der Freisetzung seines Wirkstoffs – sei es durch Schmelzen oder pH-Änderung – in unschädliche Bestandteile zerfällt, die vom Körper ausgeschieden oder verstoffwechselt werden können. Hier liegt jedoch eines der größten potenziellen Risiken. Die langfristige Toxizität von verbleibenden Nanopartikeln oder deren Akkumulation in Organen ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Immunreaktion auf die Trägermaterialien könnte den therapeutischen Nutzen zunichtemachen und stellt eine der zentralen Hürden für die klinische Zulassung dar.

Datenfluss und Ethik

Während die physische Intervention im Vordergrund steht, eröffnet die Fähigkeit von Nanobots, als mobile Sensoren zu agieren, eine neue Dimension der Diagnostik und der ethischen Problematik. Nanobots könnten physiologische Daten in Echtzeit sammeln, Krankheitsmarker frühzeitig erkennen und diese Informationen an externe Empfänger senden. Was medizinisch wie der Heilige Gral der Prävention klingt – die Entdeckung von Krebs oder Alzheimer, bevor Symptome auftreten –, ist datenschutzrechtlich ein Albtraum. Die Vorstellung, dass Nanobots kontinuierlich Daten aus dem Körperinneren an eine Cloud senden, wirft massive Fragen zur Datensicherheit auf. Wer besitzt diese intimsten aller Daten, und wie wird verhindert, dass diese Schnittstellen gehackt werden? Die Vision einer kognitiven Verbindung zur Cloud, wie sie Futuristen wie Ray Kurzweil für die 2030er Jahre prognostizieren, mag faszinieren, birgt aber die Gefahr des totalen Verlusts der Privatsphäre. Diese ethischen Implikationen wiegen schwerer als die technischen Herausforderungen, da sie das fundamentale Verhältnis zwischen Mensch und Maschine berühren. Die Regulierungsbehörden hinken dieser Entwicklung hinterher, denn es fehlt global an harmonisierten Standards für die Zulassung, Sicherheitsprotokolle und Datenverarbeitung solcher Technologien.

Zwischen Hype und Krankenhaus

Wie weit sind wir also wirklich entfernt von der Routineanwendung? Hier klafft eine deutliche Lücke zwischen den transhumanistischen Prognosen und dem klinischen Pragmatismus. Während Visionäre davon träumen, dass Nanobots uns bis 2030 unsterblich machen, arbeiten Wissenschaftler an Universitäten wie der ETH Zürich oder Edinburgh an konkreten, aber begrenzten Anwendungen für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Die Technologie hat die Phase der reinen Theorie verlassen und bewährt sich in realistischen Silikonmodellen und Großtiermodellen wie Schweinen und Schafen. Der Weg zur Kommerzialisierung wird dabei nicht nur von der Wissenschaft, sondern massiv von ökonomischen Faktoren getrieben. Ein prognostiziertes Marktvolumen von fast 20 Milliarden US-Dollar bis 2032 und eine jährliche Wachstumsrate von über 14 Prozent locken Investoren an. Sowohl etablierte MedTech-Giganten als auch spezialisierte Start-ups investieren massiv in Forschung und Entwicklung, wobei staatliche Förderungen und akademische Kooperationen eine Schlüsselrolle spielen, um die hohen Entwicklungskosten und das Risiko der Grundlagenforschung abzufedern. Dennoch bleiben technische Hürden bestehen, die nicht unterschätzt werden dürfen. Die Energieversorgung autonomer Nanobots, die nicht extern magnetisch gesteuert werden, ist weiterhin ein Engpass. Ansätze, die körpereigene Ressourcen wie Glukose nutzen oder Energie aus Ultraschall beziehen, sind vielversprechend, müssen aber ihre Effizienz und Sicherheit erst noch in Langzeitstudien beweisen. Auch die Überwindung der Blut-Hirn-Schranke, die für die Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer essenziell wäre, ist zwar theoretisch möglich und wird erforscht, stellt aber praktisch immer noch eine der größten Barrieren der Medizin dar.

Die Einführung von Nanobots und Mikrorobotern in die Medizin ist unausweichlich, aber sie wird eher als leise Evolution denn als plötzlicher Urknall erfolgen. Wir werden zunächst spezialisierte Anwendungen sehen – die Auflösung eines Thrombus hier, die gezielte Bestrahlung eines Tumors dort. Die Stärke dieser Technologie liegt in der Schwarmintelligenz, denn nicht ein einzelner Roboter vollbringt das Wunder, sondern die koordinierte Aktion Milliarden winziger Einheiten, die Aufgaben lösen, die für Skalpell und Katheter unerreichbar sind. Die Risiken, von der Toxizität bis zum Datenschutz, sind real und verlangen nach einem robusten ethischen und regulatorischen Rahmenwerk, bevor der erste Patient routinemäßig behandelt wird. Doch die Aussicht, Krankheiten an der Wurzel zu packen, ohne den restlichen Körper in Mitleidenschaft zu ziehen, ist zu verlockend, um sie zu ignorieren. Wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, in der der Arzt nicht mehr nur ein Heiler, sondern ein Flottenkommandant ist, der seine mikroskopischen Truppen in den Kampf gegen Krankheit und Verfall schickt.