Es war vielleicht die letzte große Utopie des freien Internets: ein globales, gemeinschaftlich geschriebenes Lexikon, das das gesamte Wissen der Menschheit sammelt, quellentreu, transparent und neutral. Wikipedia war lange nicht nur eine Website, sondern ein digitaler Gesellschaftsvertrag; eine „letzte Bastion der geteilten Realität“ in einer zunehmend zersplitterten Welt. Doch diese Bastion wankt. Sie wird nicht von einer einzelnen Armee belagert, sondern in einer unheilvollen Zangenbewegung zerrieben.

Auf der einen Seite steht ein stiller, unersättlicher Parasit: die künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite tobt ein lauter, aggressiver Kulturkampf, der die ideologischen Grundfesten der Plattform erschüttern will. Wikipedia steht vor einer existenziellen Zerreißprobe, die weit über Serverkosten und Editier-Konflikte hinausgeht. Es geht um die Frage, ob ein dezentrales, auf Freiwilligkeit und Neutralität basierendes Wissensprojekt in einer Ära der kommerziellen KI-Monopole und der totalen politischen Polarisierung überhaupt überleben kann.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

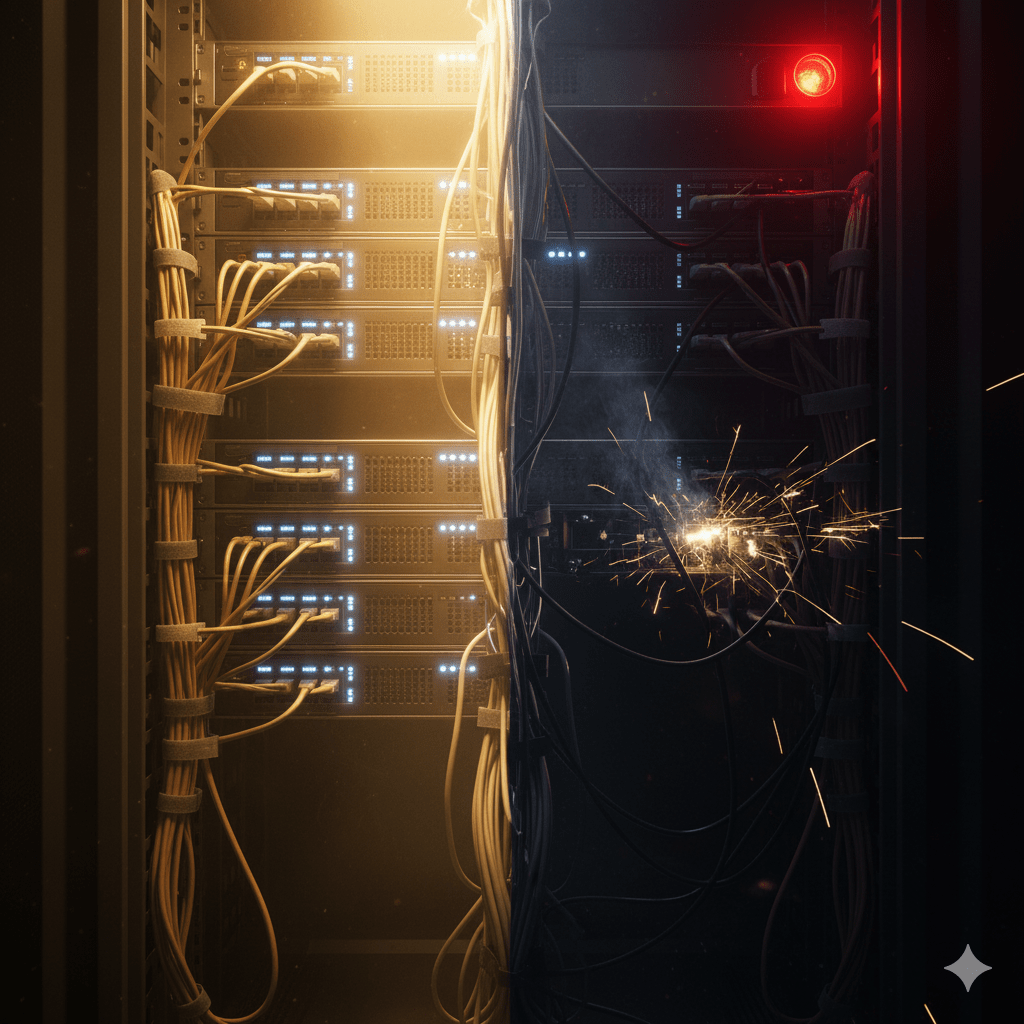

Der Vampir im Serverraum: Wie KI Wikipedia das Wasser abgräbt

Die erste Bedrohung ist leise, technisch und fundamental ökonomisch. Große Sprachmodelle (LLMs), die Herzen von ChatGPT, Grok und den Google-Suchergebnissen, sind hungrig. Ihre primäre Nahrungsquelle: Wikipedia. Die Tech-Giganten nutzen die über 60 Millionen Artikel als perfekt aufbereitetes, strukturiertes Trainingsmaterial, um ihre eigenen kommerziellen Produkte zu füttern. Sie nehmen das Wissen, aber sie geben nichts zurück.

Dieser technologische Vampirismus hat zwei verheerende Folgen. Erstens belastet der massive Datenverkehr der KI-Crawler, die automatisiert Inhalte absaugen, die Server-Infrastruktur der gemeinnützigen Wikimedia Foundation aufs Äußerste. Es ist ein Zielkonflikt wie aus dem Lehrbuch: Wie kann Wikipedia seinem Anspruch des freien Wissenszugangs (Open Access) gerecht werden, wenn es gleichzeitig von kommerziellen Akteuren technisch und finanziell kannibalisiert wird? Die Forderung, Big Tech an den Infrastrukturkosten zu beteiligen, steht im Raum, doch eine Lösung ist nicht in Sicht.

Noch gravierender ist die zweite Folge: Die KI macht Wikipedia für den Endnutzer unsichtbar. Warum sollte man noch die Originalquelle besuchen, wenn Google oder ein Chatbot die Antwort, basierend auf Wikipedia-Inhalten, direkt und ohne Verweis liefert? Die Zahlen sind alarmierend. Wikipedia-Produktchef Marshall Miller berichtet von einem Rückgang der menschlichen Besucherzahlen um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Diese Erosion ist kein reines Traffic-Problem; sie trifft das Herz des Wikipedia-Modells. Weniger Besucher bedeuten weniger potenzielle Spender, auf die das Projekt existenziell angewiesen ist. Und – noch wichtiger – weniger Besucher bedeuten weniger Menschen, die sich berufen fühlen, selbst zu Freiwilligen zu werden, Inhalte zu pflegen, zu korrigieren und zu aktualisieren. Wenn die Community austrocknet, stirbt die Plattform. Die KI saugt also nicht nur die Inhalte ab; sie kappt die soziale und finanzielle Lebensader des Projekts.

„Wokepedia“ – Die konzertierte Attacke auf die Neutralität

Während die KI Wikipedia von innen aushöhlt, erfolgt der Angriff von außen – laut, ideologisch und politisch orchestriert. Das Schlachtfeld ist die Glaubwürdigkeit der Plattform selbst. An vorderster Front dieser Attacke stehen zwei prominente Figuren: Elon Musk und ausgerechnet Wikipedia-Mitgründer Larry Sanger.

Musk, der die Plattform regelmäßig als „Wokepedia“ verunglimpft, kritisiert primär die redaktionellen Standards. Seiner Ansicht nach zementiert Wikipedia eine linke Voreingenommenheit, indem es sich zu stark auf „Mainstream-Medien“ als Quellen stützt und konservative Outlets als unzuverlässig einstuft („Quellen-Blacklists“). Als Konsequenz kündigte er mit „Grokipedia“ ein eigenes, angeblich ideologiefreies Konkurrenzprodukt an.

Larry Sangers Kritik geht tiefer und ist fundamentaler. Er wirft der von ihm mitgegründeten Plattform vor, von einer „GASP“-Weltanschauung (globalistisch, akademisch, säkular, progressiv) gekapert worden zu sein. Seiner Meinung nach ist die Neutralität verloren gegangen. Sangers Lösungsvorschlag ist radikal: Er fordert die Abschaffung der „Quellen-Blacklists“ – ein Schritt, der nach Ansicht von Kritikern die Schleusen für Desinformation und Propaganda weit öffnen würde. Sanger belässt es nicht bei der Kritik; er ruft konservative Nutzer offen dazu auf, koordinierte Editier-Kampagnen zu starten, um ihre Sichtweisen in Artikeln zu verankern und das angebliche linke Übergewicht zu brechen.

Es ist diese konzertierte Kampagne, die Sangers seit langem geäußerten Vorwürfen im Kontext der Trump-Administration und durch die massive Reichweite von Musk plötzlich politisches Gewicht verleiht. Das einstige Lexikon wird zum „Propaganda-Organ“ umgedeutet, das es zu bekämpfen oder zu übernehmen gilt.

Von „Fake News“ zur Staatsaffäre

Dieser Kulturkampf ist längst von den Timelines in die Institutionen übergeschwappt. Er wird nun mit administrativen und juristischen Mitteln geführt. Republikanische Kongressausschüsse haben Ermittlungen eingeleitet und fordern von der Wikimedia Foundation detaillierte Unterlagen über ihre redaktionellen Prozesse und ihre Maßnahmen gegen angebliche Voreingenommenheit, insbesondere im Israel-Palästina-Konflikt.

Noch bedrohlicher ist das Vorgehen von Ed Martin, einem von Trump ernannten US-Anwalt für den District of Columbia. Martin beschuldigt die Stiftung, „ausländischen Akteuren“ die Manipulation von Informationen zu ermöglichen und „Propaganda“ zu verbreiten. Die Stoßrichtung ist klar: Martins Brief stellt offen die Frage, ob die Wikimedia Foundation ihren gemeinnützigen Status nach Section 501(c)(3) verletzt habe.

Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit wäre für Wikipedia der finanzielle Todesstoß. Doch die Attacke zielt auch auf die Freiwilligen. Die Heritage Foundation, Architekt von „Project 2025“, hat offen damit gedroht, anonyme Wikipedia-Editoren zu „doxxen“ – also ihre Identität zu enthüllen. Diese Drohung ist pures Gift für eine Community, die darauf angewiesen ist, dass Freiwillige auch kontroverse Themen bearbeiten können, ohne persönliche Verfolgung fürchten zu müssen. Wie soll Wikipedia den Schutz seiner anonymen Editoren gewährleisten, wenn gleichzeitig politische Akteure maximale Transparenz über deren Identität fordern?

Zwischen stoischer Gelassenheit und strategischer Not

Und wie reagiert Wikipedia? Mitgründer Jimmy Wales gibt sich stoisch. Er verteidigt das Kernprinzip der Plattform: Vertrauen in den Prozess. Er verweist auf die „Talk Pages“, die transparenten Diskussionsseiten, auf denen Konflikte – wie die um die umstrittene Beschreibung des ermordeten Aktivisten Charlie Kirk – gemeinschaftlich und quellentreu ausgehandelt werden. Für Wales sind Musks Angriffe kontraproduktiv; sie würden eher Spenden an Wikipedia fördern als ihr schaden.

Doch hier offenbart sich das fundamentale Dilemma, in dem die Plattform steckt. Wales‘ und Rudder’s Verteidigung der Neutralität basiert auf der strengen Regel, nur „zuverlässige Quellen“ zuzulassen. Doch genau diese Auswahl von Quellen – die Priorisierung etablierter Medien und wissenschaftlicher Journale gegenüber ideologischen Outlets – ist es, die von Kritikern wie Musk und Sanger als Beweis für die politische Voreingenommenheit angeführt wird. Wikipedia wird für genau den Mechanismus angegriffen, den es selbst als Garant seiner Neutralität betrachtet.

Der Zangengriff schließt sich. Die technologische Krise entzieht Wikipedia die ökonomischen und sozialen Ressourcen: Die Nutzer und das Geld wandern zur KI ab. Die ideologische Krise zersetzt die Legitimität: Politische Akteure und Kulturkämpfer untergraben das Vertrauen in die Neutralität der Plattform.

Wikipedia kann nicht beide Kriege gleichzeitig gewinnen. Es steckt in einem strategischen Alptraum. Um gegen die technologische Aussaugung durch Big Tech zu bestehen, bräuchte es mächtige strategische und vielleicht sogar politische Allianzen. Doch wie soll es diese schmieden, wenn genau jene politischen Akteure, deren Hilfe es bräuchte, damit beschäftigt sind, die Plattform als parteiisches Propagandainstrument zu brandmarken und ihre Existenzgrundlage – die Gemeinnützigkeit – zu attackieren?

Die Frage ist nicht mehr, ob Wikipedia Fehler macht. Die Frage ist, ob das Projekt einer geteilten, faktenbasierten Realität als Ganzes überleben kann, wenn es von der Technologie als kostenloses Rohstofflager und von der Politik als ideologisches Schlachtfeld behandelt wird. Was bleibt von der letzten Utopie des Internets, wenn sie zwischen Effizienz und Ideologie zermahlen wird?