Wer dieser Tage in Washington das Ohr an den Boden legt, hört nicht nur das übliche Grundrauschen der Politik. Man hört Baulärm. Es ist ein tiefes, unnachgiebiges Geräusch, das vom Herzen der amerikanischen Macht ausgeht. Am East Wing des Weißen Hauses, dem traditionellen Sitz der First Lady, fressen sich Bagger durch historisches Mauerwerk. Fensterscheiben bersten, Fassadenteile stürzen zu Boden. Es sind die ersten, unumkehrbaren Akte eines Plans, der weit über eine bloße Renovierung hinausgeht. Präsident Donald Trump, in seiner zweiten Amtszeit, ist dabei, sein ultimatives Immobilienprojekt zu verwirklichen: die Umgestaltung der Hauptstadt der Vereinigten Staaten.

Es ist ein Vorhaben von imperialer Tragweite, das sich auf zwei massive Projekte konzentriert: einen opulenten, 250 Millionen Dollar teuren Ballsaal, der an das Weiße Haus angebaut wird, und einen monumentalen Triumphbogen, der pünktlich zum 250. Geburtstag der Nation im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll. Doch wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass es hier um mehr geht als um Architektur oder nationale Jubiläen. Was wir erleben, ist der Versuch, ein persönliches Weltbild, eine spezifische Ästhetik der Macht und ein umstrittenes Geschäftsmodell unlösbar mit den physischen Symbolen der amerikanischen Demokratie zu verschmelzen. Es ist ein systematischer Akt der Aneignung, bei dem die Bulldozer schneller sind als die Kontrollinstanzen und das Geld der Spender lauter spricht als die Bedenken der Ethiker.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Von „schöner“ Architektur und dem Echo der Cäsaren

Offiziell klingen die Begründungen für beide Projekte pragmatisch, fast schon bescheiden. Der neue Ballsaal, so heißt es aus dem Weißen Haus, sei eine längst überfällige Notwendigkeit. Der East Room, mit einer Kapazität von rund 200 Personen, sei schlicht zu klein für die Anforderungen moderner Staatsbesuche. Man wolle Könige, Königinnen und Präsidenten nicht länger in temporären Pavillons auf dem Südrasen empfangen. Der Triumphbogen wiederum soll als feierlicher Höhepunkt der „America 250“-Feierlichkeiten dienen. Er soll an der Memorial Circle auf der Virginia-Seite der Arlington Memorial Bridge stehen, direkt gegenüber dem Lincoln Memorial. Ein Tor zur Hauptstadt, das an die Gründung der Nation erinnert.

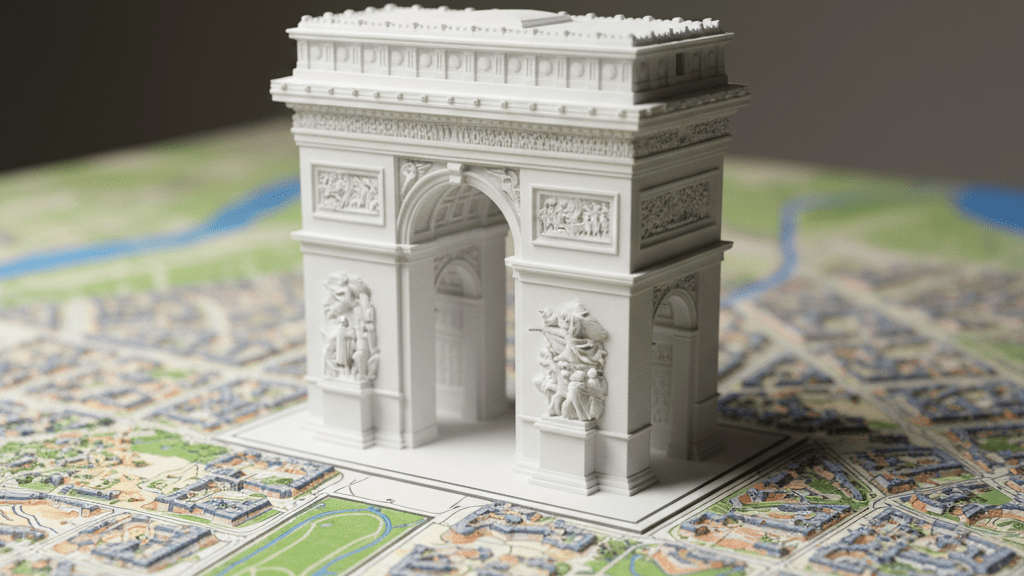

Doch die Symbolik, die Trump selbst wählt, ist eine andere. Bei einem Dinner für potenzielle Geldgeber präsentierte er Modelle des Bogens, gekrönt von einer goldenen, geflügelten Figur – Lady Liberty, wie er erklärte. Die Ähnlichkeit zum Pariser Arc de Triomphe, den Napoleon 1806 nach seinen Siegen in Auftrag gab, ist frappierend und gewollt. Triumphalbögen, so erinnern uns Historiker, waren im antiken Rom ein Instrument zur Verherrlichung von siegreichen Feldherren und Kaisern. Sie feierten den Triumph über einen besiegten Gegner.

Das wirft in einem tief gespaltenen Land unweigerlich die Frage auf: Wessen Triumph soll hier eigentlich gefeiert werden? Und über wen?

Die Antwort liegt vielleicht in Trumps umfassenderer Agenda. Bereits im August unterzeichnete er eine Exekutivverordnung mit dem Titel „Making Federal Architecture Beautiful Again“. Sie schreibt für neue Bundesbauten in Washington einen „klassischen“ Stil vor – eine Rückkehr zur Greco-Romanik, zu Marmorsäulen und strengen Linien, wie sie das Kapitol und das Oberste Gericht prägen. Was die Administration als Wiederherstellung von Schönheit feiert, nennen Kritiker einen „Diktatoren-Chic“. Sie sehen darin den Versuch, eine autoritäre Ästhetik zu verordnen, die keinen Raum für moderne Interpretation oder Vielfalt lässt. Einige Architekturexperten, wie Jason Montgomery von der Catholic University of America, warnen eindringlich: Ein solches nationales Monument müsse in diesem polarisierten Moment alle Amerikaner repräsentieren und deren Werte widerspiegeln. Es dürfe nicht zum Symbol einer Spaltung werden.

Das 250-Millionen-Dollar-Dinner: Wer für das Erbe bezahlt

Die Frage der Ästhetik wird jedoch schnell von einer drängenderen überlagert: Wer bezahlt für all das? Die Antwort darauf liefert ein Blick auf die Gästeliste eines kürzlichen Dinners im Weißen Haus. Während der Präsident den Anwesenden die Modelle des Triumphbogens präsentierte, diente der Abend offiziell dem Fundraising für den neuen Ballsaal. Die Kosten von 250 Millionen Dollar, so die Zusage, sollen vollständig von privaten Spendern getragen werden, ohne den Steuerzahler zu belasten. Es sei ein „Geschenk an die Nation“.

Doch die Liste der „Patrioten“, die ihre Scheckbücher öffneten, liest sich wie das „Who is Who“ der amerikanischen Konzernmacht. An den Tischen saßen Vertreter von Amazon, Apple, Google, Microsoft und Meta. Es waren Manager von Rüstungsgiganten wie Lockheed Martin und Palantir anwesend, ebenso wie Schwergewichte der Krypto-Branche, darunter die Winklevoss-Zwillinge und Vertreter von Coinbase und Tether. Richard Painter, der unter George W. Bush als Chef-Ethiker im Weißen Haus diente, nennt dieses Vorgehen unverblümt „Pay-to-Play“. Es sei nichts anderes als die Bezahlung für direkten Zugang zum Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Die Interessenkonflikte sind offensichtlich. Die Tech-Giganten stehen im Fokus von Regulierungsdebatten. Die Rüstungskonzerne sind auf Regierungsaufträge angewiesen. Die Krypto-Industrie kämpft um eine ihr gewogene Gesetzgebung. Wenn diese Akteure Millionen für das persönliche „Pet Project“ des Präsidenten spenden, ist es naiv, dies als reinen Akt der Philanthropie zu betrachten. Es ist eine Investition. Einigen Teilnehmern soll der Präsident suggeriert haben, dass Spenden von 25 Millionen Dollar durchaus angemessen seien. Die ethische Problematik wird durch die Struktur der Finanzierung noch verschärft. Die Gelder fließen nicht direkt an die Regierung, sondern an den „Trust for the National Mall“, eine gemeinnützige Stiftung. Dieser Weg hat einen entscheidenden Vorteil für die Spender und das Weiße Haus: Non-Profits müssen ihre Spender in der Regel nicht offenlegen. Während Wahlkampfspenden und Lobbyausgaben strengen Transparenzregeln unterliegen, bleibt hier im Dunkeln, wer genau wie viel für den direkten Draht ins Oval Office bezahlt hat.

Bauen im „Shutdown“: Wenn der Präsident über dem Gesetz steht

Noch beunruhigender als die intransparente Finanzierung ist die offenkundige Missachtung etablierter Kontrollmechanismen. Der Baubeginn am East Wing ist ein Akt der vollendeten Tatsachen, der in einem rechtlichen Vakuum stattfindet. Großbauprojekte dieser Art in der Hauptstadt müssen normalerweise von der National Capital Planning Commission (NCPC) geprüft und genehmigt werden. Diese Kommission ist jedoch, wie so viele andere Bundesbehörden, derzeit aufgrund des „Government Shutdown“ geschlossen. Die Kontrollinstanz ist lahmgelegt.

Das Weiße Haus ficht das nicht an. Man argumentiert einfach, die Kommission sei gar nicht zuständig. Der Vorsitzende der NCPC ist Will Scharf – gleichzeitig Stabschef im Weißen Haus und einer von Trumps engsten Beratern. In einer bemerkenswerten Drehung erklärte Scharf, seine Kommission sei nur für den „vertical build“ (den Aufbau) zuständig, nicht aber für Abrissarbeiten oder die Vorbereitung des Geländes. Mit dieser juristisch fragwürdigen Auslegung hebelt die Exekutive die für sie zuständige Aufsicht kurzerhand selbst aus.

Diese Ignoranz gegenüber Regeln und Zusagen zieht sich durch das gesamte Projekt. Noch im Juli hatte Präsident Trump öffentlich versichert, der Neubau werde das bestehende Weiße Haus „nicht berühren“ und „totalen Respekt“ vor dem historischen Gebäude zollen. Wenige Monate später sehen Reporter, wie Bagger die Fassade des East Wing einreißen. Auf Nachfrage, wie dieser offensichtliche Widerspruch zu erklären sei, schweigt das Weiße Haus. Die Realität der Abrissbirne hat die Pressemitteilungen von gestern bereits pulverisiert. Während Tausende Regierungsangestellte ohne Gehalt zu Hause sitzen und die Oppositionspolitiker gegen die „Schande“ eines „Milliardärs-Ballsaals“ wettern, schafft der Präsident Fakten aus Schutt und Beton.

„Für Mich“: Die Architektur der Unsterblichkeit

Was also treibt diesen Präsidenten an? Es ist die vielleicht aufschlussreichste Anekdote dieser ganzen Episode. Als Trump bei dem Dinner am Mittwoch gefragt wurde, für wen der neue Triumphbogen denn eigentlich sei, hielt er kurz inne. Dann sagte er: „Me.“ Für mich. In diesem einen Wort verdichtet sich die gesamte Motivation. Es geht nicht um „America 250“ oder um Staatsgäste. Es geht um das persönliche Erbe. Es ist der Impuls des Immobilienmagnaten, der sein Leben lang gelernt hat, dass Macht sich in der Größe und Sichtbarkeit von Gebäuden manifestiert, die seinen Namen tragen.

Trump war schon immer ein Bauherr, der Zerstörung als kreativen Akt verstand. Man erinnert sich, wie er 1980 die historischen Art-déco-Friese des Bonwit-Teller-Gebäudes in New York über Nacht abreißen ließ, um Platz für den Trump Tower zu schaffen, allen Protesten von Denkmalschützern zum Trotz. Nun wendet er dieselbe Methode auf die Hauptstadt der Nation an. Er will seinen Namen nicht nur auf ein Gebäude setzen; er will die Skyline selbst neu definieren. Er will ein Erbe, das nicht von einem Nachfolger per Federstrich rückgängig gemacht werden kann. Eine Politik kann man ändern. Ein Gesetz kann man aufheben. Einen 250 Millionen Dollar teuren Ballsaal aus Stahl und kugelsicherem Glas oder einen massiven Triumphbogen aus Marmor reißt man nicht so einfach wieder ab.

Kritiker warnen: Die goldenen Zierleisten und schimmernden Vorhänge, mit denen Trump das Oval Office nach seinem Geschmack umgestaltet hat, kann eine zukünftige Administration entfernen. Doch diese Bauten werden bleiben. Sie werden für Jahrhunderte ein kitschiges, aber unübersehbares Zeugnis einer archaischen Gier nach Macht und Unsterblichkeit sein. Der Baulärm in Washington ist daher mehr als nur das Geräusch einer Renovierung. Es ist das Geräusch der Erosion. Es ist der Klang einer Präsidentschaft, die nicht nur mit politischen Normen bricht, sondern auch die physischen Symbole der Republik nach ihrem eigenen Bild formt. Und sie tut es mit einer Rücksichtslosigkeit, die klar macht: Die Fundamente, die hier Risse bekommen, sind nicht nur die des East Wing.