Es gibt Bilder, die sich tief in das kollektive Gedächtnis einer Nation einbrennen, weil sie einen Wendepunkt markieren, einen Bruch mit allem, was als ungeschriebenes Gesetz galt. Die Ankündigung, auf dem South Lawn des Weißen Hauses, jenem geschichtsträchtigen Rasen, auf dem Präsidenten Ostereier mit Kindern rollten, Staatsgäste empfingen oder, wie George H. W. Bush, entspannt Hufeisen warfen, einen blutgetränkten Ultimate Fighting Championship (UFC)-Kampf zu veranstalten, ist ein solches Bild. Es ist mehr als eine exzentrische Idee, mehr als nur Brot und Spiele für das Volk im 21. Jahrhundert. Es ist der symbolische Kulminationspunkt einer langjährigen, strategisch brillanten und für die amerikanische Gesellschaft zutiefst zersetzenden Kampagne: die feindliche Übernahme des Sports durch Donald Trump. In seiner zweiten Amtszeit vollendet er, was er in seiner ersten begonnen und als Unternehmer über Jahrzehnte perfektioniert hat – die Umdeutung des Sports von einer Sphäre des fairen Wettstreits und der gesellschaftlichen Einheit in eine persönliche Arena zur Demonstration roher, unregulierter Macht.

Die Seelenverwandtschaft von Politik und Gewalt

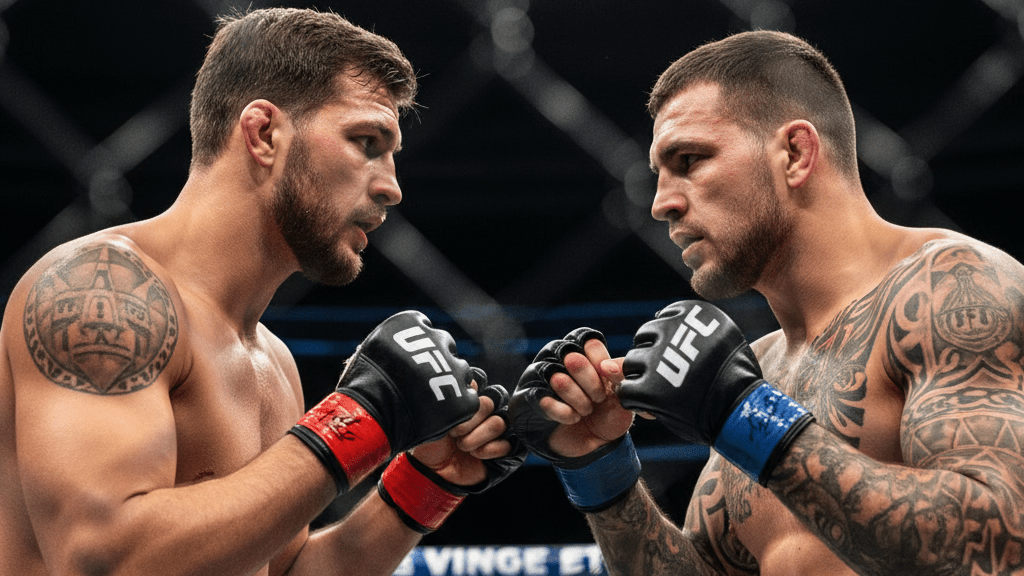

Die Symbiose zwischen Donald Trump und der Welt des Mixed Martial Arts (MMA), insbesondere seiner kommerziell potentesten Ausprägung, der UFC, ist kein Zufallsprodukt politischer Opportunität. Sie wurzelt in einer tiefen ideologischen Seelenverwandtschaft. Die UFC, einst vom republikanischen Senator John McCain als „menschlicher Hahnenkampf“ gegeißelt und in vielen Bundesstaaten verboten, baute ihr gesamtes Geschäftsmodell auf dem Reiz des Regelbruchs auf. Frühe Slogans wie „No Rules“ und Kämpfe, die nur durch K. o., Aufgabe oder den Tod enden sollten, schufen ein Ethos, in dem traditionelle sportliche Werte wie Fairness und Zurückhaltung nicht nur abwesend, sondern verpönt waren. Selbst nach der Einführung eines Regelwerks, das Exzesse wie das Treten eines am Boden liegenden Gegners in den Kopf verbietet, bleibt die Essenz erhalten: Es geht darum, den Gegner durch einen Würgegriff bis zur Bewusstlosigkeit zu bringen oder sein Gesicht zu blutigem Brei zu schlagen. Eine der bemerkenswertesten Regeln der UFC verbietet nicht etwa eine besonders brutale Technik, sondern „Zaghaftigkeit“ – ein direkter Angriff auf jede Form der Zurückhaltung.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Genau hier findet Trump sein politisches Spiegelbild. Sein gesamter Habitus, seine Rhetorik und seine politische Strategie basieren auf dem gleichen Prinzip. Die von seiner Frau Melania schon 2016 formulierte Maxime, dass er, wenn man ihn angreife, „zehnmal härter zurückschlagen“ werde, ist die direkte Übersetzung des UFC-Ethos in die politische Arena. Er stilisiert sich selbst als den „Ultimate Fighter“ im Oval Office, einen „Crotch-kicker in Chief“, der politische Gegner nicht durch Argumente, sondern durch Dominanz und Demütigung zur Aufgabe zwingt. Diese Identifikation ist so tiefgreifend, dass sie sich in seiner Personalpolitik widerspiegelt. Sein Kommunikationsdirektor arbeitete einst für die UFC, seine Bildungsministerin war über die WWE eng mit der Organisation verbunden, und sein FBI-Direktor erwägt eine Partnerschaft, um Agenten in den Kampftechniken zu schulen. Trump hat die Sprache und die Werte des Käfigkampfes zur inoffiziellen Doktrin seiner Regierung gemacht.

Vom Promoter zum Präsidenten: Eine lebenslange Strategie

Diese Affinität zu inszenierter Brutalität ist kein neues Phänomen. Sie ist das Fundament von Trumps öffentlicher Persona seit den 1980er-Jahren. Nachdem sein Versuch, ein NFL-Team zu kaufen, scheiterte, wandte er sich dem Kampfsport zu, um seine Casinos in Atlantic City zu bewerben. Der von ihm mit einer Rekordsumme veranstaltete Boxkampf zwischen Mike Tyson und Michael Spinks 1988 war eine Farce von 91 Sekunden, aber das Spektakel drumherum war eine Blaupause für seine Zukunft. Helikopterflotten, die Prominente einflogen, eine künstlich erzeugte Atmosphäre von Gefahr und Gewalt – seine damalige Frau Ivana konstatierte zufrieden den „Geruch von Blut in der Luft“. Trump erkannte früh, dass nicht der sportliche Wettkampf selbst das Produkt ist, sondern das Narrativ von unbezwingbarer Stärke und der Nervenkitzel des archaischen Kampfes.

Seine frühe Unterstützung für die UFC, als diese noch am Rande der Legalität operierte, war daher eine logische Fortsetzung. Er bot der Organisation in seinen Casinos eine Bühne, als andere sie verbannten. UFC-Präsident Dana White, heute einer seiner lautstärksten Verbündeten, würdigte dies mit den Worten, Trump sei „mit uns in die Schützengräben gestiegen“. Diese langjährige Beziehung zahlt sich nun politisch aus. Die UFC bietet Trump einen direkten Zugang zu einer demografisch wertvollen Wählergruppe: junge Männer, die sich von der Ästhetik der Stärke und der Verachtung für politische Korrektheit angezogen fühlen. Für Trump sind Sportarenen keine neutralen Orte, sondern Rekrutierungsfelder.

Vom Aufschrei zur stillen Duldung

Der vielleicht beunruhigendste Aspekt dieser Entwicklung ist die Kapitulation der Sportwelt selbst. Es gab eine Zeit, in der der amerikanische Sport ein Epizentrum des Widerstands gegen Trump war. Man erinnert sich an die landesweiten Proteste, angeführt von Colin Kaepernick, an die scharfe Kritik von Superstars wie LeBron James, der Trump einen „Penner“ nannte, und an die Weigerung ganzer Meistermannschaften, das Weiße Haus zu besuchen. Sportler nutzten ihre Plattform, um auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, und die Ligen sahen sich gezwungen, zumindest Lippenbekenntnisse zu progressiven Werten abzulegen.

Acht Jahre später ist von diesem Widerstandsgeist kaum etwas geblieben. Wo einst ein Chor der Kritik erschallte, herrscht nun eine beklemmende Stille, gespeist aus einer Melange aus Resignation, strategischer Ermüdung und den unerbittlichen Sachzwängen einer milliardenschweren Unterhaltungsindustrie. Der ständige Kampf gegen einen Präsidenten, der die Provokation als Dauerzustand etabliert hat, hat die Athleten zermürbt. Die Ligen und Sponsoren wiederum scheuen die Kontroverse, die ihre polarisierte Kundschaft verprellen und die Bilanzen gefährden könnte. Der kurzfristige Profit und die Rückkehr zu einer vermeintlichen Normalität haben Vorrang vor langfristiger Haltung. Das Ergebnis ist eine neue Normalität, in der die Anwesenheit des Präsidenten bei großen Sportereignissen – vom Super Bowl über das Daytona 500 bis zur Ryder Cup – nicht mehr als Provokation, sondern als selbstverständlicher Teil des Spektakels hingenommen wird. Die moralische Energie ist verpufft. Trump hat den Widerstand nicht besiegt, er hat ihn schlichtweg überdauert.

Die „MAGA-fication“ der Arenen und die neuen Hofberichterstatter

Diese Kapitulation hat spürbare Folgen. Trump nutzt die Arenen nun ungehindert als Bühne, nicht nur für sich, sondern auch zur Formung einer neuen Fankultur. Die bei UFC-Kämpfen üblichen, aggressiven „Fuck Joe Biden“-Sprechchöre haben sich auf andere Sportarten ausgebreitet. Beim prestigeträchtigen Ryder-Cup-Golfturnier wurde der europäische Spieler Rory McIlroy mit Obszönitäten überschüttet, seine Frau mit Bier beworfen – eine Verrohung, die direkt aus dem Käfig importiert scheint. Trump schwächt gezielt das kollektive Gefühl für Grenzen und Anstand, das dem Sport eigentlich innewohnen sollte. Er versteht die Psychologie der Massen: Fans identifizieren sich emotional mit Siegern, und er positioniert sich unablässig an deren Seite, um ihren Erfolg auf sich selbst zu übertragen. Er „stiehlt Machismo“, um seine eigene Aura der Unbesiegbarkeit zu nähren.

Gleichzeitig findet er in der neuen Generation von Athleten willfährige Unterstützer, die sein Image aktiv polieren. Der weltbeste Golfer, Scottie Scheffler, beschreibt Trump als eine Person, die jeden mit größtem Respekt behandle und Selbstvertrauen in sein Umfeld ausstrahle. Solche Aussagen, verbreitet über die riesige Plattform eines Sportstars, haben eine verheerende Wirkung. Sie sanitieren die öffentliche Figur Trump, dessen Präsidentschaft von Verachtung für demokratische Institutionen, Spaltung und verbaler Brutalität geprägt ist, und präsentieren ihn als zugänglichen, väterlichen Freund des Sports. Die kritische Distanz ist einer unkritischen Nähe gewichen. Statt zu knien, tanzen NFL-Spieler nach Siegen den „Trump Dance“. Aus einem Paria ist eine Trendfigur geworden.

Der Widerspruch des Friedensfürsten

Besonders paradox erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund von Trumps außenpolitischem Selbstbild. Während er im Inneren eine Rhetorik des Kampfes und der Spaltung pflegt, inszeniert er sich auf der Weltbühne als großer Friedensstifter, der den Gordischen Knoten im Nahen Osten durchschlägt und sich mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert sieht. Dieser Widerspruch löst sich jedoch bei genauerer Betrachtung auf. Es geht Trump weder im Inneren um Krieg noch im Äußeren um Frieden im humanistischen Sinne. Es geht ihm um die Demonstration von Dominanz. Seine Außenpolitik, die auf moralischer Indifferenz gegenüber Menschenrechtsverletzungen seiner Partner beruht, ist nur die Kehrseite seiner Innenpolitik. Ob er einen Deal mit autoritären Herrschern aushandelt oder einen UFC-Kampf auf dem Rasen des Weißen Hauses plant – in beiden Fällen geht es darum, alte Paradigmen zu durchbrechen, Regeln zu missachten und sich als der einzige Akteur zu inszenieren, der durch schiere Willenskraft Ergebnisse erzielt. Der Frieden im Ausland und der Kampf zu Hause sind zwei Seiten derselben Medaille: der Etablierung einer auf persönlicher Macht basierenden Ordnung.

Ein Fanal für die Demokratie

Der geplante UFC-Kampf im Weißen Haus ist daher weit mehr als eine geschmacklose PR-Aktion. Er ist ein Fanal. Er symbolisiert die endgültige Verschmelzung von höchstem Staatsamt und der Ästhetik archaischer Gewalt. Er erklärt den Regelbruch und die brutale Dominanz zur offiziellen Tugend der amerikanischen Exekutive. Damit wird der Sport, einst eine der letzten großen gesellschaftlichen Klammern, die Menschen über politische Gräben hinweg verbinden konnte, endgültig zu einer weiteren Front im amerikanischen Kulturkrieg. Trump hat erkannt, dass niemand dem blutigen Verlierer zuhört, wenn er sich über gebrochene Regeln beschwert. Er verwandelt die gesamte Nation in einen Käfig, in dem nur eine Regel gilt: Gewinnen ist alles. Die langfristigen Folgen dieser Strategie sind kaum absehbar, aber sie deuten auf eine Zukunft hin, in der die Prinzipien des fairen Wettkampfs, des gegenseitigen Respekts und der Einhaltung gemeinsamer Regeln nicht nur im Sport, sondern auch in der Demokratie selbst zur Disposition stehen. Der Kampf im Garten des Präsidenten ist ein Kampf um die Seele Amerikas – und der Sport hat seine Ecke bereits aufgegeben.