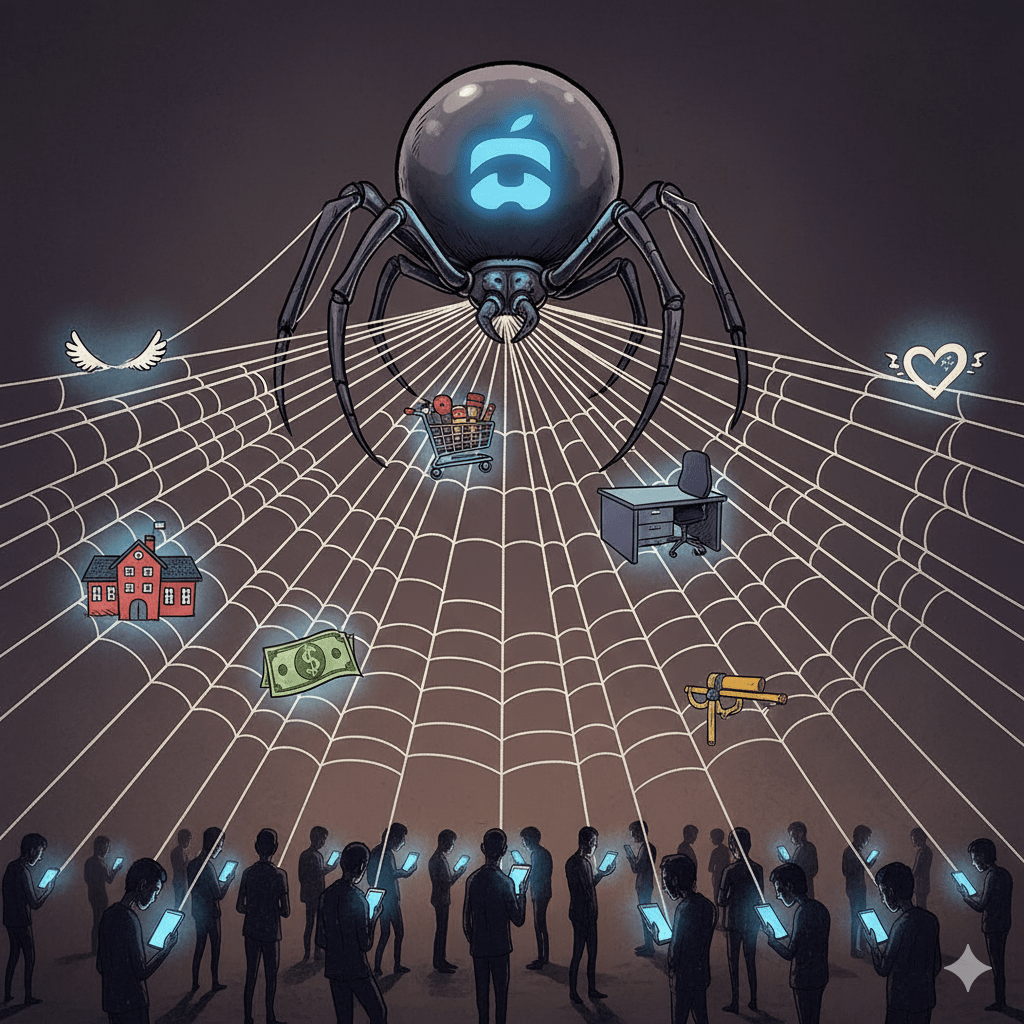

Die Einführung einer neuen App wirkt im digitalen Zeitalter selten wie ein welterschütterndes Ereignis. Doch der Vorstoß des russischen Staates, seinen Bürgern den Messenger-Dienst „Max“ aufzuzwingen, ist weit mehr als eine technologische Neuerung. Er ist der vorläufige Schlussstein in einem langwierigen, strategisch geplanten Projekt: der Errichtung einer souveränen, lückenlos überwachten digitalen Sphäre, die den Kreml von den Unwägbarkeiten des globalen Internets emanzipieren soll. Diese Offensive, flankiert von rechtlichem Zwang und technischer Repression, zielt auf nichts Geringeres als die Aushöhlung der letzten verbliebenen Räume freier Kommunikation. Es ist der Versuch, eine digitale Festung zu errichten, deren Mauern nicht nur unliebsame Informationen abhalten, sondern auch die eigenen Bürger gefangen nehmen sollen. Doch das Projekt ist ein Vabanquespiel, dessen Erfolg an technischen Unzulänglichkeiten, dem Misstrauen der Bevölkerung und den inneren Widersprüchen der Strategie selbst zu scheitern droht.

Die Genealogie der staatlichen Paranoia

Die Obsession des Kremls mit der Kontrolle des Internets ist keine spontane Reaktion auf den Krieg in der Ukraine, sondern das Resultat einer tief verwurzelten Furcht vor Kontrollverlust. Die Wurzeln dieser Paranoia reichen mehr als ein Jahrzehnt zurück, in eine Zeit, als das Regime die disruptive Kraft unkontrollierter Informationsflüsse erstmals in ihrer vollen Tragweite erfasste. Ereignisse wie die als „Twitter-Revolution“ gefeierte Dynamik des Arabischen Frühlings, die regimekritischen Blogs während des Georgienkrieges 2008 oder die massenhafte Mobilisierung durch den Oppositionellen Alexej Nawalny, dessen digitale Popularität die physische Macht des Staates herausforderte, zementierten in den Köpfen der russischen Führung eine gefährliche Gleichung: Ein freies Internet ist eine Waffe des Westens und eine direkte Bedrohung für die Stabilität des Regimes. Wladimir Putin selbst bezeichnete das Internet einst als „CIA-Projekt“, eine Rhetorik, die den Boden für jahrelange Zensur, die Kriminalisierung von Online-Äußerungen und die Forderung nach Datenlokalisierung bereitete. Ausländische Technologie wurde per se als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine im Jahr 2022 diente schließlich als Katalysator, um diese lang gehegten Pläne mit brutaler Konsequenz zu beschleunigen und ein „souveränes Internet“ zu schaffen, das im Ernstfall vom Rest der Welt abgekoppelt werden kann.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Architektur des digitalen Zwangs

Um dieses Ziel zu erreichen, bedient sich der Staat einer mehrgleisigen Strategie aus Zwang, Verdrängung und Propaganda. Die Einführung von Max ist dabei nur das sichtbarste Element einer umfassenden Kampagne zur Umleitung der digitalen Kommunikation in staatlich kontrollierte Kanäle. Die Methode ist ebenso perfide wie systematisch: Zuerst wird eine heimische Alternative geschaffen, dann werden die ausländischen Konkurrenten gezielt geschwächt. Die Blockade von Sprachanrufen über die äußerst populären Dienste WhatsApp und Telegram, die von fast 100 Millionen beziehungsweise 90 Millionen Russen genutzt werden, ist ein entscheidender Schritt. Offiziell mit der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus begründet – ein Vorwand, der angesichts der Tatsache, dass die meisten Betrugsdelikte über klassische Telefonleitungen abgewickelt werden, kaum überzeugt –, zielt die Maßnahme direkt auf die alltägliche Nutzbarkeit der Apps. Wer seine Familie im Ausland anrufen oder eine vertrauliche Besprechung führen will, wird nun mit technischen Hürden konfrontiert, die Max nicht hat.

Flankiert wird dieser technologische Vormarsch von einer juristischen Offensive. Ein Gesetz schreibt die Vorinstallation von Max auf allen in Russland verkauften Neugeräten vor und verankert die App tief im digitalen Ökosystem. Schulen, Hausverwaltungen und sogar Mobilfunkanbieter werden angewiesen, ihre Kommunikation ausschließlich über den staatlichen Messenger zu führen. Parallel dazu wird das Netz der Zensur immer engmaschiger. Ein neues Gesetz stellt bereits die bloße Suche nach als „extremistisch“ eingestuften Inhalten unter Strafe – eine Gummiklausel, die von Beiträgen zur Unterstützung der Ukraine bis zu Inhalten der LGBTQ-Community alles umfassen kann. Gleichzeitig werden die Fluchtwege systematisch versperrt: Die Bewerbung von VPN-Diensten, die eine Umgehung der Zensur ermöglichen, wurde verboten und Hunderte solcher Dienste bereits blockiert. Es ist ein digitaler Zermürbungskrieg, der den Bürgern jede Alternative nehmen soll.

Ein Werkzeug mit systemischen Schwächen

Das Herzstück dieser Strategie, die App Max selbst, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch als ein Instrument mit erheblichen Mängeln. Entwickelt vom Technologiekonzern VK, der nach der Verdrängung seines Gründers Pawel Durow längst unter der Kontrolle kremlnaher Oligarchen und des Staatskonzerns Gazprom steht, ist Max von Geburt an ein Kind des Machtapparats. Berichte, wonach der Inlandsgeheimdienst FSB den Entwicklern direkt Vorgaben zur Datenverarbeitung machte und Audit-Rechte forderte, lassen keinen Zweifel an der wahren Funktion der App: Sie ist eine Abhörschnittstelle. Die Nutzungsbedingungen bestätigen, dass Daten bei bloßem Verdacht eines Rechtsverstoßes an die Behörden weitergegeben werden.

Trotz einer massiven Werbekampagne mit kremlfreundlichen Influencern, die die angeblich überragende Verbindungsqualität „sogar in der Tiefgarage“ preisen, ist die Skepsis in der Bevölkerung groß. Technisch wirkt die App wie eine unausgereifte Kopie von Telegram, ohne dessen entscheidende Funktionen wie den Schutz der Privatsphäre durch selbstlöschende Nachrichten. Ein Daumen nach unten als Reaktionsmöglichkeit existiert erst gar nicht – ein fast schon symbolischer Ausdruck der erwünschten Meinungskultur. Auch die offiziellen Nutzerzahlen wirken geschönt. Während der VK-Generaldirektor von über 35 Millionen Nutzern spricht, zeigen die Abonnentenzahlen bekannter Kanäle ein ernüchterndes Bild: Propagandisten wie Margarita Simonjan oder Politiker wie Dmitri Medwedew erreichen auf Max nur einen Bruchteil ihrer Gefolgschaft auf Telegram. Die Kluft zwischen staatlicher Ambition und gesellschaftlicher Realität ist unübersehbar.

Der stille Widerstand im Alltag

Die Reaktion vieler Russen auf den verordneten Umstieg ist von tiefem Misstrauen und passiver Resistenz geprägt. Anstatt die neue App als primäres Kommunikationsmittel zu akzeptieren, greifen viele zu Umgehungstaktiken. Der Markt für gebrauchte oder ältere Smartphones boomt, da Bürger sich Zweitgeräte anschaffen, um Max in einer Art digitaler Quarantäne zu isolieren und ihre private Kommunikation weiterhin über vermeintlich sicherere Kanäle zu führen. Die Nutzung von VPNs bleibt trotz der staatlichen Blockadeversuche weit verbreitet und stellt ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Nutzern und der Zensurbehörde Roskomnadsor dar. Diese Verhaltensweisen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung sich der Überwachungsabsichten bewusst ist und nicht bereit ist, seine digitale Privatsphäre widerstandslos aufzugeben. Es ist ein stiller, aber alltäglicher Widerstand, der die Durchsetzungsfähigkeit des Regimes auf eine harte Probe stellt.

Die digitale Front in der Ukraine

Die volle Härte dieser Kontrollarchitektur entfaltet sich jedoch in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Hier wird Max nicht nur als Instrument der Überwachung, sondern als Werkzeug der Besatzung und der kulturellen Unterwerfung eingesetzt. Berichten zufolge werden Schüler gezwungen, die App zu nutzen, während Alternativen verboten werden. An Kontrollpunkten überprüfen russische Soldaten die Mobiltelefone der Menschen, um sicherzustellen, dass Max installiert ist. Die Verweigerung kann als Vorwand für eine Verhaftung dienen. In einer Region, in der jede Form der freien Meinungsäußerung lebensgefährlich ist, schafft der erzwungene Umstieg auf einen staatlich kontrollierten Messenger ein Klima der totalen Angst und schränkt die Möglichkeiten der Menschen, Verbrechen zu dokumentieren oder mit der Außenwelt zu kommunizieren, drastisch ein. Die digitale Kontrolle wird hier zur unmittelbaren Waffe im Krieg und zur Verschärfung der humanitären Katastrophe.

Das Kalkül der widersprüchlichen Kontrolle

Trotz der scheinbaren Entschlossenheit ist die Strategie des Kremls von fundamentalen Widersprüchen durchzogen. Der Umgang mit Telegram ist hierfür das beste Beispiel. Einerseits ist der Dienst dem Staat ein Dorn im Auge, da er als Plattform für unabhängige Medien und regimekritische Inhalte dient und sich bisher weitgehend der Zensur entzieht. Andererseits hat der Kreml Telegram selbst als einen seiner wichtigsten Propagandakanäle entdeckt, über den Hardliner wie Medwedew ihre Tiraden verbreiten. Eine vollständige Blockade würde also auch die eigene Reichweite beschneiden – ein klassischer Zielkonflikt, der die Ambivalenz der russischen Digitalpolitik offenlegt.

Darüber hinaus schafft die forcierte Zentralisierung auf eine „Super-App“ nach chinesischem Vorbild ein enormes systemisches Risiko. Sollte Max durch einen Cyberangriff, einen technischen Fehler oder schlicht durch mangelhafte Wartung ausfallen, könnten potenziell Millionen von Zahlungen, behördlichen Interaktionen und alltäglichen Kommunikationen gleichzeitig zum Erliegen kommen. Die Schaffung eines digitalen „Single Point of Failure“ könnte sich als strategischer Bumerang erweisen. Es bleibt die entscheidende Frage, ob ein System, das auf Zwang statt auf Funktionalität und Vertrauen setzt, langfristig überhaupt überlebensfähig ist. Jede technische Panne, jeder Datenskandal wird das Misstrauen weiter nähren und die Nutzer in die Arme alternativer, dezentraler Dienste treiben.

Letztlich ist der Vormarsch von Max das Symptom eines Regimes, das im Inneren wie nach außen auf Abschottung setzt. In einer Zeit, in der die USA unter einer zweiten Trump-Administration möglicherweise ihr globales Engagement zurückfahren, wittert der Kreml die Chance, seine Vision einer multipolaren Welt auch im digitalen Raum zu verwirklichen – mit autarken, kontrollierbaren Informationssphären. Ob diese digitale Bastion jedoch standhält oder an ihren eigenen Mauern aus technischer Unzulänglichkeit und dem Freiheitswillen der Menschen zerbricht, wird die entscheidende Frage für die Zukunft der russischen Gesellschaft sein. Der Kampf um die Kontrolle des Internets ist ein Kampf um die Seele des Landes selbst.