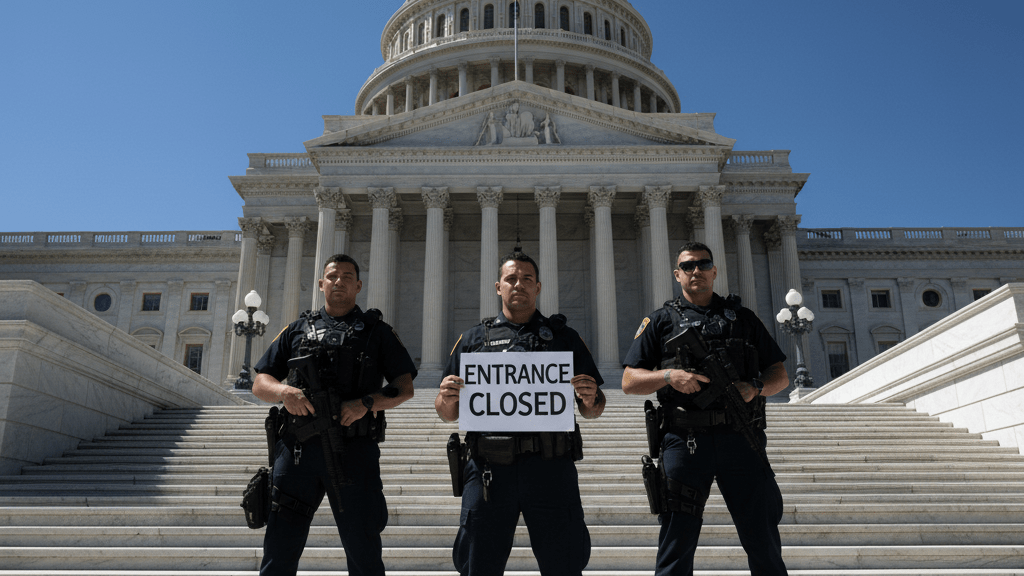

Es ist eine E-Mail, die kurz vor 21 Uhr eintrifft, an einem kalten Oktoberabend im Jahr 2025. Für Tausende von Bundesangestellten ist es mehr als nur eine digitale Nachricht. Es ist ein Schock, ein beruflicher und persönlicher Abgrund, der sich auftut. In nüchternen Worten teilt der Absender mit, dass ihre Arbeit als „unnötig“ erachtet wird, dass ihre Dienste nicht länger gebraucht werden. Unter den Empfängern sind hochrangige Wissenschaftler der Seuchenschutzbehörde CDC, jene „Krankheitsdetektive“, die die Welt vor der nächsten Pandemie schützen sollen, aber auch Beamte im Bildungs-, Wohnungsbau- und Finanzministerium. Sie sind die ersten Opfer eines Regierungsstillstands, der nur vordergründig ein Streit um Geld ist. In Wahrheit ist er der bisherige Höhepunkt eines fundamentalen Angriffs auf die Struktur des amerikanischen Staates selbst.

Der offizielle Auslöser für den Shutdown, der die amerikanische Hauptstadt seit Wochen lähmt, wirkt auf den ersten Blick wie ein Routinekonflikt der Washingtoner Politikmaschine. Es geht um die Verlängerung von Subventionen für die Krankenversicherung, die im Rahmen des „Affordable Care Act“ geschaffen wurden. Die Demokraten fordern eine Fortführung, um Millionen Amerikaner vor explodierenden Prämien zu schützen; die Republikaner verweigern die Zustimmung, solange der Haushalt nicht verabschiedet ist. Ein klassisches „Spiel des Hasardeurs“, ein politisches Kräftemessen, bei dem die Gegenseite so lange unter Druck gesetzt wird, bis sie einknickt. Doch was, wenn der Stillstand gar nicht das Problem ist, das es zu lösen gilt? Was, wenn er selbst das Ziel ist – ein Instrument, um Tatsachen zu schaffen, die durch den normalen politischen Prozess niemals zu erreichen wären?

Die zweite Amtszeit von Donald Trump hat diesen Mechanismus perfektioniert. Der Shutdown ist kein bedauerlicher Betriebsunfall mehr, sondern eine strategisch geplante Waffe, um eine ideologische Agenda durchzusetzen: die radikale Verkleinerung des Regierungsapparates und die Entmachtung des Kongresses. Es ist ein stiller Staatsstreich auf Raten, ausgeführt mit den Mitteln der Bürokratie und getarnt als fiskalische Notwendigkeit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die geplante Eskalation – Ein Stillstand nach Drehbuch

Die Taktik, die diesem Konflikt zugrunde liegt, ist ein altbekanntes Manöver im politischen Arsenal Washingtons. Eine Partei schafft mit ihrer Mehrheit eine populäre Sozialleistung, aber um die ausgewiesenen Kosten niedrig zu halten, wird sie von vornherein zeitlich befristet. Die Hoffnung ist, dass der politische Gegner es bei Auslaufen des Programms nicht wagen wird, den Wählern diese Wohltat wieder zu entziehen. Schon die Republikaner unter George W. Bush nutzten dieses Vorgehen, um temporäre Steuersenkungen quasi unumkehrbar zu machen. Später sahen sich die Demokraten unter Barack Obama gezwungen, diese Kürzungen zu verlängern, aus Angst, als Partei der Steuererhöhungen gebrandmarkt zu werden.

Nun haben die Demokraten diese Strategie selbst angewendet, als sie 2021 und 2022 die Krankenversicherungssubventionen beschlossen und deren Auslaufen auf das Jahr 2025 terminierten. Sie schufen bewusst eine politische Klippe, in der Erwartung, die Republikaner würden vor dem Sprung zurückschrecken. Doch die Trump-Administration springt nicht nur, sie nutzt den heraufbeschworenen Abgrund als Gelegenheit, um das gesamte politische Spielfeld neu zu gestalten. Der Shutdown wird zum Vorwand, um eine weitaus tiefgreifendere Agenda voranzutreiben, die lange vor diesem Haushaltsstreit entworfen wurde.

Im Visier der Macht: Die Entlassungswelle als politisches Instrument

Die E-Mails, die an jenem Freitagabend versendet wurden, waren kein Zufall. Sie waren Teil einer präzise orchestrierten Welle von über 4.000 Entlassungen in sieben Schlüsselministerien. Dies war keine allgemeine Sparmaßnahme, sondern ein gezielter Schlag gegen jene Teile der Verwaltung, die der Administration ideologisch im Weg stehen. Trump selbst erklärte unumwunden, die Entlassungen seien „demokraten-orientiert“. Es ist ein Rachefeldzug und eine politische Säuberung zugleich.

Die Entlassungen sind die sichtbarste Manifestation eines Plans, der seit Jahren im Hintergrund reift, maßgeblich geprägt von Vordenkern wie Russell Vought, dem Direktor des mächtigen Haushaltsbüros des Weißen Hauses (OMB). Das Ziel ist nicht weniger als die Zerschlagung des unabhängigen Berufsbeamtentums, das als Hort des Widerstands gegen die präsidiale Agenda gesehen wird. Es geht darum, den „tiefen Staat“ auszutrocknen, indem man seine Experten entlässt, seine Institutionen aushöhlt und eine Kultur der Angst etabliert. Die langfristigen Folgen sind verheerend: der Verlust von institutionellem Gedächtnis, der Exodus von wissenschaftlicher Expertise – wie bei der CDC zu sehen – und die nachhaltige Demoralisierung einer ganzen Generation von Staatsdienern. Was bleibt, ist ein Rumpfstaat, der zwar noch funktioniert, aber politisch gefügig gemacht wurde.

Der unsichtbare Krieg ums Geld: Wie das Weiße Haus dem Kongress die Kontrolle entzieht

Während die Entlassungen die öffentliche Debatte beherrschen, findet der eigentlich entscheidende Kampf in den unsichtbaren Kanälen der Staatsfinanzen statt. Hier greift die Administration die verfassungsmäßige Achillesferse des Kongresses an: sein Budgetrecht, die sogenannte „power of the purse“. Laut Verfassung ist es allein der Kongress, der entscheidet, wofür Geld ausgegeben wird. Die Exekutive hat die Pflicht, diese Gesetze auszuführen. Doch die Trump-Administration hat einen Weg gefunden, diese Gewaltenteilung systematisch auszuhebeln.

Ein zentrales Instrument dafür war das von Elon Musk inspirierte „Department of Government Efficiency“ (DOGE). Mit dem Versprechen, eine Billion Dollar an Verschwendung zu finden, wurde eine Parallelstruktur geschaffen, die Verträge kündigte und Programme stoppte. Die offiziell gemeldeten Einsparungen von 214 Milliarden Dollar entpuppten sich bei genauerem Hinsehen als eine Nebelwand aus fehlerhafter Buchführung, Mehrfachzählungen und ignorierten Folgekosten.

Doch der eigentliche Kern des Problems liegt tiefer. Selbst wenn DOGE Verträge kündigt, hat es rechtlich keine Befugnis, die dafür vorgesehenen Gelder einfach verschwinden zu lassen. Nur der Kongress kann bereits bewilligte Mittel durch ein spezielles Gesetz („rescission“) zurückfordern. Die Administration hat diesen Weg aber nur für einen Bruchteil der blockierten Gelder beschritten. Der Rest – Schätzungen von Demokraten reichen bis zu 410 Milliarden Dollar – befindet sich in einer Art finanziellem Limbus.

Hier kommt das Haushaltsbüro OMB ins Spiel. Unter der Leitung von Vought hat es sich zu einer Art Superministerium entwickelt, das die Geldflüsse an die Behörden nach eigenem Ermessen steuert und blockiert. Es weigert sich, vom Kongress bewilligte Mittel freizugeben und verstößt damit offen gegen den „Impoundment Control Act“ von 1974 – ein Gesetz, das genau eine solche präsidiale Anmaßung nach der Watergate-Ära verhindern sollte. Um diese Operationen zu verschleiern, wurden entscheidende öffentliche Datenbanken zur Nachverfolgung von Regierungsausgaben zeitweise abgeschaltet. Selbst als Gerichte ihre Wiederherstellung anordneten, zeigten die Daten ein System der intransparenten Kontrolle, das es dem Kongress unmöglich macht, seine Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Es ist ein perfekter Sturm aus Intransparenz, Machtmissbrauch und der gezielten Aushöhlung demokratischer Kontrollmechanismen.

Ein Riss im Fundament: Der Kampf ums Recht

Die Regierung argumentiert, ein temporärer Finanzierungsengpass wie ein Shutdown sei gleichbedeutend mit einem dauerhaften „Mangel an Mitteln“ und rechtfertige daher Entlassungen. Juristen und Gewerkschaften halten dies für eine absurde Verdrehung der Tatsachen. Sie verweisen auf den „Antideficiency Act“, ein Gesetz, das es der Regierung verbietet, während eines Shutdowns neue finanzielle Verpflichtungen einzugehen – und die Zusage von Abfindungszahlungen, die mit jeder Entlassung einhergeht, wäre eine solche Verpflichtung.

Die Gewerkschaften haben geklagt und zwingen die Administration nun, vor Gericht Rechenschaft abzulegen. Dieser Rechtsstreit ist mehr als eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung. Es ist ein Kampf um die Grundprinzipien des Rechtsstaats. Wenn ein Präsident nach Belieben Gesetze ignorieren und den Staatsapparat als persönliches Machtinstrument missbrauchen kann, erodiert das Fundament, auf dem die amerikanische Demokratie ruht.

Die Kollateralschäden: Wenn der Staat die Bürger im Stich lässt

Während in Washington um Verfassungsprinzipien gerungen wird, spüren die Menschen im ganzen Land die sehr realen Konsequenzen. Für die Öffentlichkeit ist ein Shutdown oft ein abstraktes politisches Theater. Doch in seiner zweiten Woche beginnt er, schmerzhafte Wunden in das soziale Gefüge des Landes zu schneiden.

In indigenen Gemeinschaften fallen wichtige medizinische Dienste aus, etwa die Überwachung von Diabetes-Patienten. Farmer, die ohnehin schon unter den Folgen von Handelskriegen leiden, erhalten keine Kredite und keine Marktdaten mehr, die sie für die Planung der nächsten Aussaat benötigen. Ihre Existenz hängt in der Schwebe. Veteranen verlieren den Zugang zu Berufsberatungsstellen, und selbst die Sicherheit des Trinkwassers ist gefährdet, da Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde EPA nach Hause geschickt werden. Und währenddessen müssen Militärfamilien um den nächsten Gehaltsscheck bangen, weil der Kongress zerstritten ist. Diese Kollateralschäden sind kein Versehen. Sie sind Teil der Strategie, den Druck auf die Demokraten zu maximieren und sie als Verursacher des Leids darzustellen.

Ein zerstrittenes Washington: Risse im eigenen Lager

Bisher scheint diese Taktik jedoch nicht aufzugehen. Die Demokraten zeigen eine bemerkenswerte Geschlossenheit. Selbst Senatoren aus Bundesstaaten mit vielen Regierungsangestellten, die normalerweise auf schnelle Kompromisse drängen würden, bleiben hart. Sie argumentieren, dass die Administration ihre Drohungen ohnehin wahr machen würde – mit oder ohne Shutdown. Für sie ist dieser Kampf zu einer existenziellen Frage über die Zukunft der amerikanischen Regierungsform geworden. Sie wollen nicht für einen Haushalt stimmen, nur um dann zusehen zu müssen, wie der Präsident die unliebsamen Teile davon einfach ignoriert.

Interessanterweise zeigen sich erste Risse eher auf republikanischer Seite. Mehrere Abgeordnete im Repräsentantenhaus äußern offen ihren Frust über die wochenlange Sitzungspause, die Sprecher Mike Johnson angeordnet hat. Sie fühlen sich von den Verhandlungen im Senat abgekoppelt und kritisieren, dass sie nicht einmal über Maßnahmen abstimmen können, um die Bezahlung der Truppen sicherzustellen. Die offizielle Begründung, man wolle den Senat unter Druck setzen, überzeugt nicht jeden. Hinter den Kulissen kursiert der Verdacht, die Pause diene auch dazu, eine heikle Abstimmung über die Freigabe der Akten im Fall Jeffrey Epstein zu verhindern.

Die Situation ist festgefahren. Die Demokraten können nicht nachgeben, ohne die Axt an die Wurzeln der parlamentarischen Demokratie zu legen. Die Administration kann nicht zurückweichen, ohne ihr zentrales politisches Projekt aufzugeben. Ein Kompromiss scheint kaum denkbar, da es nicht mehr um Dollars und Cents geht, sondern um unvereinbare Vorstellungen von Macht und Recht.

Was am Ende dieses Konflikts stehen wird, ist völlig offen. Vielleicht erzwingt der öffentliche Druck irgendwann eine kurzfristige Einigung. Doch die tiefen Gräben, die dieser Shutdown gerissen hat, werden bleiben. Er hat die Blaupause für eine Exekutive geliefert, die den Staat nicht mehr als Diener der Öffentlichkeit, sondern als Feind betrachtet, der von innen heraus bekämpft und zersetzt werden muss. Die entscheidende Frage für die Zukunft der amerikanischen Demokratie ist daher nicht, wann dieser Stillstand endet, sondern welche Art von Regierung danach noch übrig sein wird.