In seiner zweiten Amtszeit hat Präsident Trump die Handschuhe ausgezogen. Die traditionellen Brandmauern der amerikanischen Demokratie werden nicht mehr nur getestet – sie werden systematisch demontiert. Eine Analyse über die Transformation des Justizministeriums in eine Anklagebehörde für politische Gegner und die schleichende Politisierung eines Militärs, das zur Kulisse für Wahlkampfauftritte degradiert wird.

Es gibt Momente in der Geschichte einer Nation, die sich wie das leise, aber unheilvolle Knirschen in den Fugen eines alten Hauses anfühlen. Es ist kein lauter Knall, kein plötzlicher Einsturz, sondern ein Geräusch, das eine tiefer liegende, strukturelle Schwäche verrät. Die Vereinigten Staaten erleben unter der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump einen solchen Moment. Was sich derzeit in Washington und im ganzen Land abspielt, ist mehr als nur die Fortsetzung einer disruptiven Politik. Es ist die Vollendung eines Projekts, das in der ersten Amtszeit nur angedacht wurde: die systematische Umwandlung der neutralen Institutionen des Staates in persönliche Instrumente der Macht und der Rache. Die Pfeiler, auf denen die amerikanische Republik ruhen – ein unabhängiges Justizwesen und ein unpolitisches Militär –, werden nicht mehr nur unter Druck gesetzt. Sie werden gezielt umgeformt, neu ausgerichtet und auf ein einziges Ziel kalibriert: die Festigung der Macht des Präsidenten und die Bestrafung derer, die sich ihm in den Weg stellen. Der einst als undenkbar geltende Einsatz des Rechts und der Streitkräfte als Waffe gegen innenpolitische Gegner ist zur neuen Normalität geworden. Dies ist die Anatomie einer Machtverschiebung, die das Wesen der amerikanischen Demokratie in ihrem Kern bedroht.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

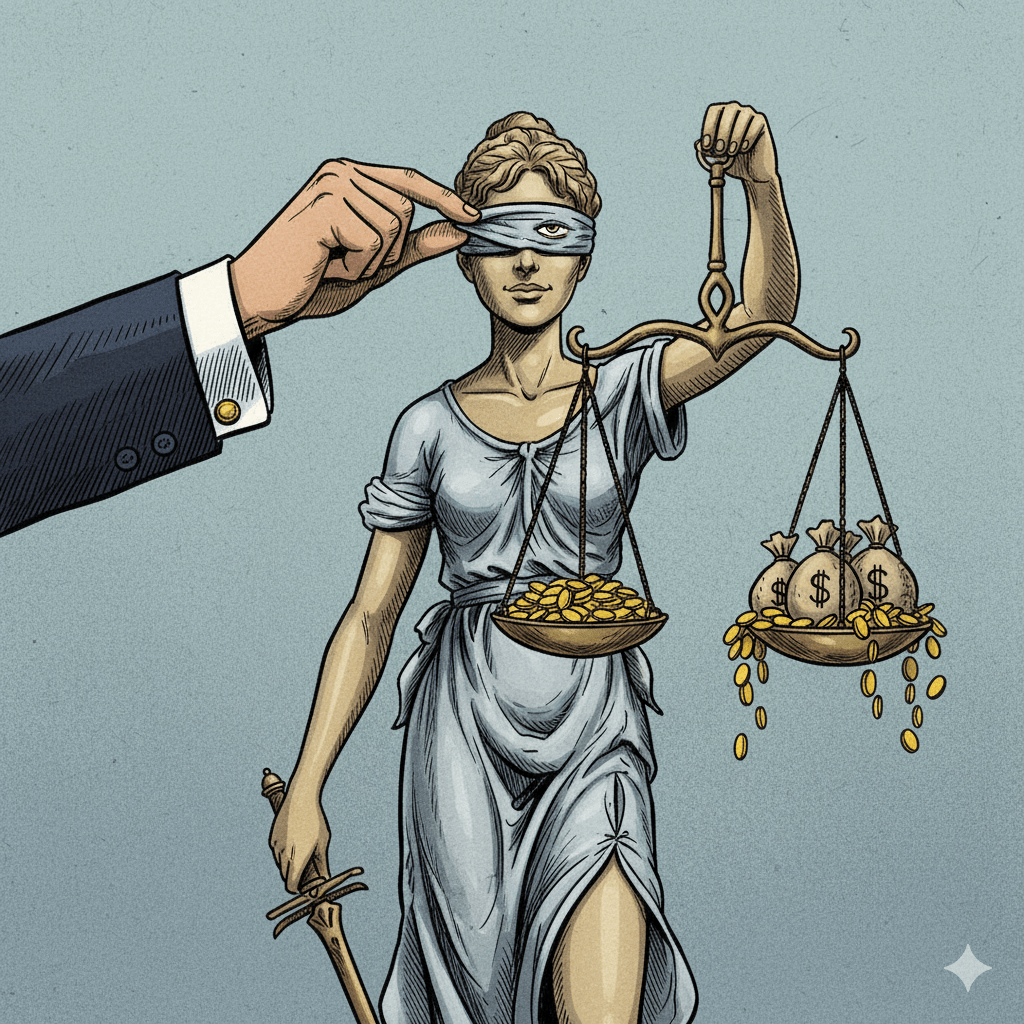

Justitia trägt eine rote Kappe: Das Justizministerium als Rammbock

Das Herzstück dieser Transformation ist das Justizministerium. Einst als unparteiischer Hüter des Rechts konzipiert, verwandelt es sich unter den Händen von Donald Trump in einen Rammbock, der gegen die Mauern seiner politischen Feinde gerichtet ist. Das deutlichste Fanal dieser Entwicklung war die Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey. Jahrelang war Comey eine Obsession für Trump, ein Symbol für die „Russland-Russland-Russland-Hexenjagd“, die seine erste Präsidentschaft überschattete. Seine Anklage ist kein Zufallsprodukt unabhängiger Ermittlungen; sie ist das Ergebnis eines gezielten politischen Manövers.

Der Mechanismus dahinter ist ebenso brutal wie effektiv. Der US-Staatsanwalt, der sich weigerte, Anklage zu erheben, wurde kurzerhand entlassen. An seine Stelle trat ein ehemaliger persönlicher Anwalt Trumps, der die Bedenken erfahrener Staatsanwälte beiseiteschob und das Verfahren mit einer knappen Mehrheit in der Grand Jury durchdrückte. Dies ist keine Justiz mehr, es ist juristische Auftragsarbeit.

Dieser Fall steht nicht allein. Er ist Teil eines Musters, das sich mit erschreckender Geschwindigkeit ausbreitet. In einem direkten, auf Social Media veröffentlichten Appell forderte Trump seine Generalstaatsanwältin Pam Bondi auf, auch gegen den demokratischen Senator Adam Schiff und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James vorzugehen. Bondi, deren Auftritte vor dem Senat mehr an die einer persönlichen Rechtsvertreterin des Präsidenten als an die einer unabhängigen Ministerin erinnern, verkörpert diesen Wandel perfekt. Sie ist der Prototyp des neuen loyalen Funktionärs, für den die Treue zum Präsidenten über dem Eid auf die Verfassung steht.

Wo in Trumps erster Amtszeit noch „Leitplanken“ existierten – Minister wie Jeff Sessions oder William Barr, die sich trotz ihrer Loyalität gelegentlich widersetzten – sind diese nun verschwunden. Die Barrieren zwischen dem Weißen Haus und dem Justizministerium sind nicht nur durchlässig geworden, sie wurden pulverisiert. Kritiker wie der demokratische Senator Sheldon Whitehouse sprechen von einer vollständigen Erosion der Brandmauer. Die Agenda wird dabei von ideologischen Stichwortgebern wie Stephen Miller und den strategischen Plänen von „Project 2025“ befeuert, die eine weitreichende Ausdehnung der präsidialen Macht über alle Bereiche der Exekutive vorsehen. Das Ziel ist nicht weniger als die Unterwerfung des Staatsapparats unter den Willen des Präsidenten. Das Risiko, das damit einhergeht, ist fundamental: Wenn das Gesetz selektiv angewendet wird, um Freunde zu schützen und Feinde zu bestrafen, verliert es seine Legitimität. Das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz stirbt, und was bleibt, ist die Willkür des Herrschers.

„Dies ist eine Rallye“: Die Uniform als politische Kulisse

Parallel zur Justiz gerät auch das Militär zunehmend in den Sog der Politisierung. Die Streitkräfte der USA blicken auf eine lange und stolze Tradition der Nichtparteilichkeit zurück. Sie dienen der Nation, nicht einer Partei oder einem Präsidenten. Doch Donald Trump hat wenig Geduld für solche Traditionen. Nirgendwo wurde dies deutlicher als bei den Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der US-Marine in Norfolk.

Die Inszenierung war perfekt. Trump landete mit dem Helikopter Marine One auf dem Deck eines Flugzeugträgers, während der Titelsong aus „Top Gun“ aus den Lautsprechern dröhnte. Eine Staffel von Kampfjets donnerte über die Menge. Doch seine Worte rissen die sorgfältig aufgebaute Fassade einer staatstragenden Zeremonie ein. „Seien wir ehrlich“, rief er den Matrosen zu, „dies ist eine Rallye“. Es folgten Tiraden über eine „manipulierte“ Wahl und den Kampf gegen „Woke-Zeug“ und „Transgender für alle“. Der Oberbefehlshaber nutzte die Bühne der Streitkräfte für eine rein parteipolitische Rede, vor einem Publikum, das per Eid zur Neutralität verpflichtet ist.

Dieses Ereignis ist symptomatisch für einen tieferen Prozess. Trump versucht aktiv, die Grenze zwischen seiner Rolle als Präsident und seiner Rolle als politischer Anführer zu verwischen. Dies zeigt sich auch im rücksichtslosen Einsatz der Nationalgarde im Inland. Gegen den ausdrücklichen Willen der jeweiligen Gouverneure entsandte er Truppen nach Chicago und Portland. Seine Begründung: die Bekämpfung von Kriminalität und die Sicherung von Bundesgebäuden. Doch seine eigene Rhetorik entlarvt die wahren Motive. Er attackiert die demokratisch gewählten Führungen dieser Städte, nennt sie „sehr unsichere Orte“, die von der „radikalen Linken“ regiert werden, und kündigt an, sie „einen nach dem anderen in Ordnung zu bringen“. Das Militär wird hier zum Knüppel in der innenpolitischen Auseinandersetzung degradiert.

Juristischer Widerstand, wie das Urteil von Richterin Karin Immergut, das die Entsendung nach Portland blockierte, wird als lästiges Hindernis betrachtet. Trump droht offen damit, das Aufstandsgesetz, den „Insurrection Act“ von 1807, zu nutzen – ein Notstandsgesetz, das ihm erlauben würde, das Militär im Inland auch gegen den Widerstand der Bundesstaaten einzusetzen. Seine Darstellung der Lage vor Ort ist dabei oft grotesk überzeichnet. Während er Portland als eine Stadt beschreibt, die „in Flammen steht“ und von „Aufständischen“ überrannt wird, beschränkten sich die Proteste in der Realität meist auf einen einzigen Häuserblock.

Im Inneren der Truppe erzeugt dieses Vorgehen ein tiefes Spannungsfeld. Während einige junge Soldaten ihre Bewunderung für den Präsidenten offen zeigen, sind andere sichtlich verunsichert. Die Anwesenheit von Presseoffizieren, die Interviews mit Matrosen überwachen und korrigierend eingreifen, zeugt von der Nervosität der Führung. Die erfahrenen Kommandeure hingegen reagieren mit stoischer Ruhe. Als Trump vor Hunderten von Top-Militärs eine 73-minütige parteipolitische Rede hielt und sie aufforderte, die alten Regeln zu vergessen und sich „schön locker zu machen“, saßen sie regungslos da. Ihre stille Verweigerung ist ein subtiler, aber starker Akt des Widerstands – und ein Zeichen dafür, dass die Politisierung der Truppe nicht ohne interne Reibungen abläuft.

Die Architektur der Rache: Ein Mann, sein Ego und die Verfassung

Was treibt diesen Präsidenten an? Die Quellen zeichnen das Bild eines Mannes, der von einem tiefen Bedürfnis nach Vergeltung angetrieben wird. Eine treibende Kraft ist seine Obsession mit seinem eigenen Nachruf. Er weiß, dass seine Verurteilung in 34 Anklagepunkten für immer Teil seiner Geschichte sein wird, und dieser Gedanke quält ihn. Die Rachekampagne ist auch ein Versuch, die Geschichte umzuschreiben, die Demütigung, die er empfunden hat, auf seine Gegner zu projizieren.

Seine öffentliche Kommunikation ist ein Meisterstück der Umdeutung. Er spricht unablässig von „Gerechtigkeit“, während er „Rache“ meint. Die Legitimation für sein Handeln zieht er aus der Behauptung, die Demokraten hätten das System zuerst gegen ihn „als Waffe eingesetzt“. Er stilisiert sich selbst zum Opfer einer politisierten Justiz, um seine eigene Politisierung der Justiz als Akt der Notwehr zu verkaufen. Ironischerweise gibt er privat zu, dass die Anklagen gegen ihn ein „politisches Geschenk“ waren, das ihn in den Augen seiner Anhänger zum Märtyrer machte.

Diese Racheagenda ist kein impulsives Handeln, sondern Teil einer umfassenden Strategie. Sie reicht weit über das Justizministerium hinaus. Ehemaligen Kritikern wie dem CIA-Direktor John Brennan oder der ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris werden Sicherheitsfreigaben und Personenschutz entzogen. Der Fernsehmoderator Jimmy Kimmel sieht sich mit Drohungen der Federal Communications Commission konfrontiert. In einer fast schon perfiden Spiegelung werden seinen Gegnern Vergehen vorgeworfen, die denen ähneln, derer er selbst beschuldigt wurde: Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton wird wegen des Umgangs mit klassifizierten Dokumenten durchsucht, einer Federal-Reserve-Gouverneurin wird Hypothekenbetrug vorgeworfen.

Was wir erleben, ist der Versuch, eine präsidiale Allmacht zu etablieren, die über den traditionellen Kontrollen und dem Gleichgewicht der Gewalten steht. Die Frage ist nicht mehr, ob Trump die Institutionen für seine Zwecke nutzen will, sondern nur noch, wie weit er damit kommt. Der Widerstand ist real – von Richtern, Gouverneuren und standhaften Beamten. Doch die entscheidende Frage bleibt: An welchem Punkt wird der Druck zu groß? Wann wird die Erosion der Normen zu einem unumkehrbaren Bruch? Die amerikanische Republik befindet sich auf einem schmalen Grat. Das Knirschen in den Fugen des Hauses wird lauter. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, ob die Grundfesten halten werden.