Es sind Bilder, die sich tief in das kollektive Gedächtnis einer Nation einbrennen, die sich stets als Leuchtfeuer der Freiheit verstanden hat: Soldaten in Tarnuniformen, bewaffnet mit Sturmgewehren, patrouillieren nicht durch die Wüsten des Irak oder die Berge Afghanistans, sondern durch die Straßenschluchten von Chicago, Los Angeles und Portland. Sie stehen an vertrauten Kreuzungen, vor Supermärkten und Wohnhäusern. Diese Szenen, die in Donald Trumps zweiter Amtszeit zur beunruhigenden Normalität zu werden drohen, sind mehr als nur eine umstrittene politische Maßnahme. Sie sind das sichtbare Symptom einer tiefen Verfassungskrise, ein kalkulierter Stresstest für die amerikanische Demokratie, bei dem die Nationalgarde von einem Instrument der Katastrophenhilfe und Verteidigung zu einer Waffe in einem innenpolitischen Kultur- und Machtkampf umfunktioniert wird.

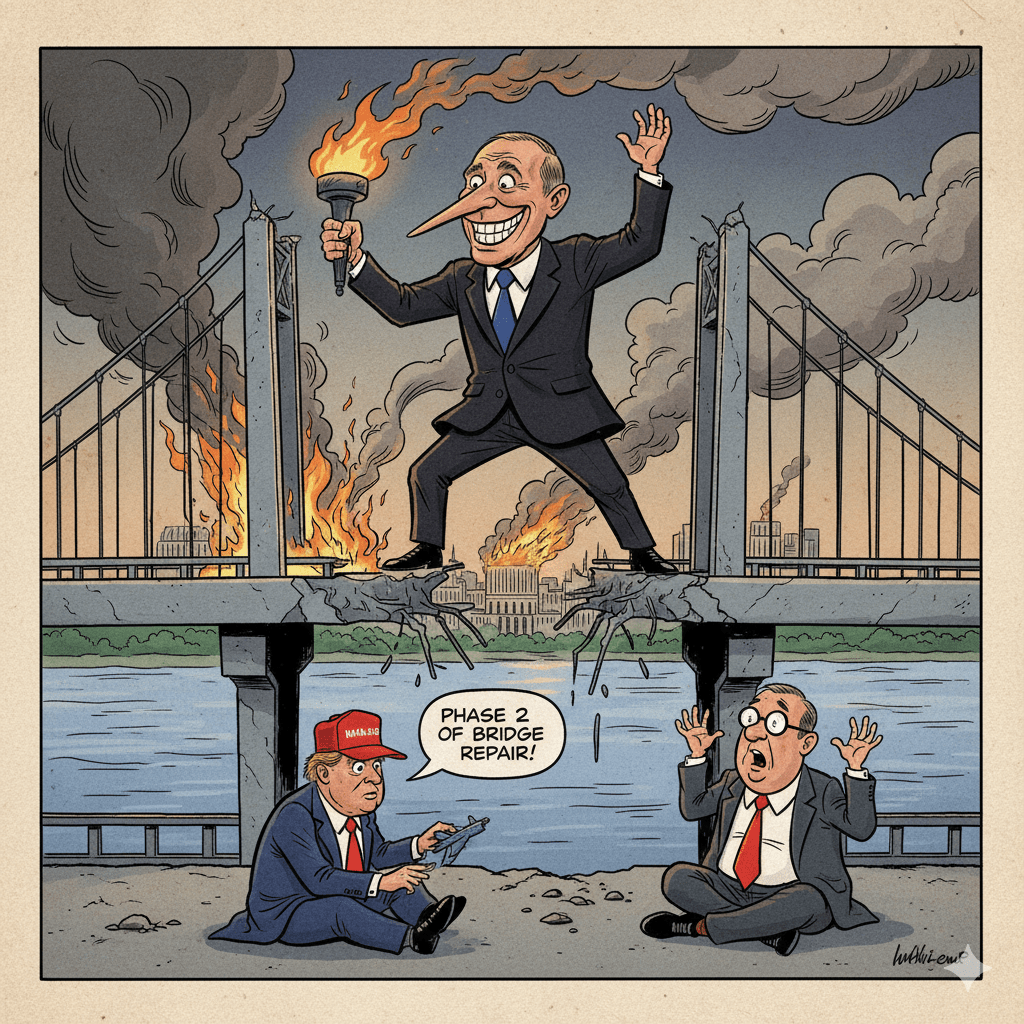

Was wir derzeit erleben, ist nicht weniger als der Versuch, die Fundamente des amerikanischen Föderalismus und der Gewaltenteilung zu erschüttern. Es ist die Inszenierung eines inneren Notstandes, um die Grenzen präsidialer Macht neu zu definieren und die Justiz sowie den Willen der Bundesstaaten herauszufordern. Die offizielle Begründung – die Bekämpfung von Kriminalität und illegaler Einwanderung – entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein fadenscheiniger Vorhang, hinter dem sich ein weitaus größeres politisches Projekt verbirgt: die Schaffung einer Realität, die der eigenen Erzählung von Chaos und Verfall entspricht, um anschließend als alleiniger Retter auftreten zu können.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Erfindung des inneren Feindes

Das Fundament dieser Strategie ist eine gezielt konstruierte Erzählung. In der Rhetorik des Weißen Hauses und seiner loyalsten Verfechter verwandeln sich amerikanische Metropolen, vornehmlich jene von Demokraten regiert, in apokalyptische Landschaften. Es ist die Rede von einem „Krieg von innen“, von „gesetzlosen Orten“ und „Aufständen“, die den Einsatz des Militärs nicht nur rechtfertigen, sondern unausweichlich machen. Präsident Trump selbst spricht davon, „gefährliche Städte als Trainingsgelände“ für das Militär zu nutzen, als wäre die Heimatfront nur eine weitere Operationszone.

Doch was geschieht, wenn die Realität dieser Erzählung im Weg steht? Die verfügbaren Daten zeichnen ein Bild, das in krassem Widerspruch zu dieser Darstellung steht. In Portland, einem der Hauptziele der Interventionen, sank die Mordrate im ersten Halbjahr 2025 um 51 % im Vergleich zum Vorjahr. In New Orleans und Memphis, Städten, in denen die Rufe nach der Nationalgarde ebenfalls laut wurden oder sie bereits im Einsatz ist, ist die Gewaltkriminalität im laufenden Jahr ebenfalls rückläufig. Die Diskrepanz zwischen Behauptung und Wirklichkeit ist so eklatant, dass sie nicht als bloßes Versehen abgetan werden kann. Sie ist ein strategisches Instrument. Die Kommunikation dient nicht der Beschreibung einer existierenden Lage, sondern der Erschaffung einer gefühlten Wahrheit, die in der Bevölkerung Angst schürt und den Boden für radikale Maßnahmen bereitet. Wenn die Fakten nicht zur Geschichte passen, wird die Geschichte so lange wiederholt, bis sie die Fakten überlagert.

Dieser inszenierte Ausnahmezustand dient einem klaren Zweck: Er liefert den Vorwand, um etablierte rechtliche und föderale Grenzen zu überschreiten. Die demokratisch gewählten Führungen von Illinois, Oregon und Kalifornien wehren sich vehement gegen die Militarisierung ihrer Städte, bezeichnen sie als „unverhohlene Parteipolitik“ und „atemberaubenden Missbrauch von Gesetz und Macht“. Sie warnen davor, dass die eskalierenden Taktiken genau das Chaos provozieren, das sie angeblich bekämpfen sollen.

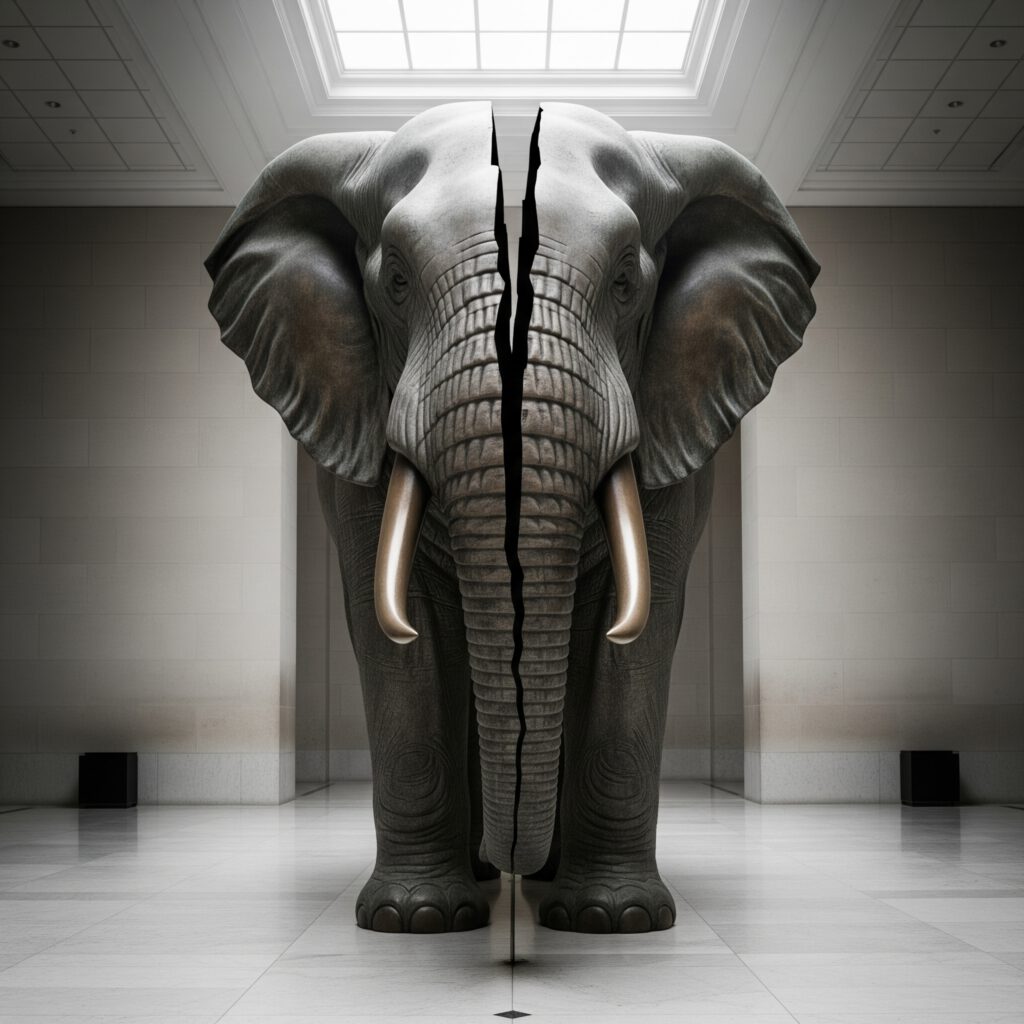

Ein Riss im Fundament des Rechtsstaats

Im Zentrum des Konflikts steht ein juristisches Tauziehen von historischer Tragweite. Die amerikanische Verfassungstradition ist von einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Einsatz des Militärs im Inneren geprägt. Der Posse Comitatus Act von 1878, ein altes, fast in Vergessenheit geratenes Gesetz, wacht wie ein stiller Wächter darüber, dass die Grenze zwischen Soldat und Polizist nicht verwischt wird. Er verbietet den Einsatz von Bundestruppen für zivile Strafverfolgungsaufgaben.

Die Administration versucht, dieses Bollwerk zu umgehen, indem sie sich auf Ausnahmeregelungen beruft. Die offizielle Argumentation lautet, die Truppen würden nicht zur Strafverfolgung, sondern zum Schutz von Bundeseigentum und Bundesbeamten eingesetzt – eine juristische Dehnung, die von Kritikern und zunehmend auch von Gerichten als Vorwand entlarvt wird. Die Justiz erweist sich hier als das vielleicht letzte funktionierende Korrektiv. In einem bemerkenswerten Akt richterlicher Unabhängigkeit blockierte mit Karin J. Immergut ausgerechnet eine von Trump selbst ernannte Bundesrichterin in Oregon mehrfach die Entsendung von Truppen in ihren Bundesstaat. Ihre Begründung ist ein klares Bekenntnis zum Rechtsstaat: Die Vorfälle in Portland seien zwar inakzeptabel, aber keineswegs so unkontrollierbar, dass sie den Einsatz des Militärs erforderten. Sie nannte die Versuche der Regierung, ihre Anordnung zu umgehen, eine „direkte Missachtung“ des Gerichts.

Doch die Administration hat noch ein letztes, weitaus gefährlicheres Ass im Ärmel: den Insurrection Act von 1807. Dieses Gesetz verleiht dem Präsidenten die weitreichende Notstandsbefugnis, das Militär auch gegen den Willen eines Bundesstaates im Inland einzusetzen, um einen Aufstand niederzuschlagen oder die Durchführung von Bundesgesetzen zu sichern. Trump hat wiederholt damit gedroht, von diesem Gesetz Gebrauch zu machen, sollte er von Gerichten oder Gouverneuren blockiert werden.

Der entscheidende Unterschied zu historischen Anwendungen, etwa zur Durchsetzung der Rassengleichheit an Schulen in den Südstaaten oder während der Unruhen in Los Angeles 1992, liegt im Anlass. Damals ging es um die Niederschlagung massiver, unkontrollierbarer Gewalt oder die Durchsetzung fundamentaler Bürgerrechte. Heute droht der Insurrection Act zu einem Werkzeug zu verkommen, um politischen Widerstand zu brechen und eine abweichende lokale Politik zu bestrafen. Es wäre die Pervertierung eines Notstandsinstruments in ein Mittel der politischen Disziplinierung.

Die menschlichen Kosten der Militarisierung

Abseits der abstrakten juristischen Debatten hat diese Politik konkrete und verheerende Folgen für die Menschen vor Ort. In Chicago eskalierte die Lage, als Bundesagenten eine Autofahrerin anschossen, nachdem sie sich angeblich bedrängt gefühlt hatten. Berichte über Razzien von Einwanderungsbehörden, bei denen Bewohner mitten in der Nacht mit Kabelbindern gefesselt werden, schüren Angst und Misstrauen, insbesondere in den Latino-Gemeinden. An den Fenstern von Geschäften kleben Schilder: „ICE NO ES BIENVENIDO AQUÍ“ – eine stille, aber unmissverständliche Botschaft des Widerstands.

Die Militarisierung der Innenpolitik treibt einen Keil in die Gesellschaft und beschädigt das fragile Vertrauen zwischen Bürgern und dem Staat. Dies gilt in besonderem Maße für die Nationalgarde selbst. Ihre Mitglieder sind keine Berufssoldaten, sondern „Bürger in Uniform“ – Lehrer, Handwerker, Studenten, die in Notfällen wie Hurrikans oder Überschwemmungen ihrer Gemeinschaft helfen. Nun werden sie in eine Rolle gedrängt, für die sie weder ausgebildet noch ausgerüstet sind. Sie sollen als Ordnungskraft in hochgradig polarisierten städtischen Konflikten agieren, in denen jede Handlung politisch interpretiert wird.

Experten und ehemalige Generäle warnen eindringlich vor den Langzeitfolgen: ein rapider Verschleiß von Moral und Einsatzbereitschaft, sinkende Rekrutierungszahlen und eine irreparable Beschädigung des Ansehens der Garde als verlässlicher Helfer der Nation. Das Schreckgespenst von Kent State, wo die Nationalgarde 1970 das Feuer auf protestierende Studenten eröffnete und vier von ihnen tötete, wirft einen langen Schatten auf die aktuellen Ereignisse. Es ist eine Mahnung, was geschehen kann, wenn schlecht vorbereitete und überforderte Soldaten mit unklaren Einsatzregeln auf eine aufgebrachte Zivilbevölkerung treffen.

Das politische Kalkül hinter dem Chaos

Warum also diese Konfrontation, wenn die rechtlichen Grundlagen wackelig und die Risiken so hoch sind? Die Antwort liegt in einem kühlen politischen Kalkül. Die gezielte Auswahl von demokratisch regierten Städten ist kein Zufall. Es ist eine Machtdemonstration, die sich an die eigene Wählerbasis richtet und das Bild eines starken Führers zementieren soll, der mit harter Hand gegen das vermeintliche Chaos in den Hochburgen des politischen Gegners durchgreift.

Die unterschiedlichen Reaktionen der Gouverneure folgen exakt diesen parteipolitischen Linien. Während demokratische Amtsinhaber von einer „Invasion“ sprechen und vor Gericht ziehen, begrüßen republikanische Gouverneure wie in Tennessee oder Louisiana die Entsendung von Truppen und übernehmen die Erzählung der Bundesregierung von außer Kontrolle geratener Kriminalität.

Die Entscheidungen scheinen zudem in einem kleinen, loyalen Zirkel im Weißen Haus getroffen zu werden, unter Umgehung der üblichen formellen Prozesse im Pentagon. Dies deutet darauf hin, dass die Einsätze weniger auf einer militärischen oder sicherheitspolitischen Analyse beruhen, sondern primär politisch motiviert sind. Es geht darum, Fakten zu schaffen, Konflikte zu eskalieren und den permanenten Ausnahmezustand zur neuen Normalität zu erklären.

Am Scheideweg der Demokratie

Amerika steht an einem kritischen Punkt. Der Konflikt um die Nationalgarde ist mehr als nur ein Streit über Zuständigkeiten. Er ist ein fundamentaler Angriff auf die Prinzipien der Gewaltenteilung und des Föderalismus. Was passiert, wenn der Präsident eine gerichtliche Anordnung endgültig ignoriert und sich allein auf seine Macht als Oberbefehlshaber beruft? Ein solcher Schritt würde das Land in eine Verfassungskrise stürzen, deren Ausgang ungewiss ist.

Die Soldaten, die heute in den Straßen von Chicago und Portland stehen, werden zu Schachfiguren in einem gefährlichen Spiel. Ihre Mission ist unklar, ihre Legitimität umstritten. Sie werden zwischen die Fronten eines zutiefst gespaltenen Landes geschickt. Die entscheidende Frage, die über diesen Einsätzen schwebt und die Zukunft der amerikanischen Demokratie bestimmen wird, lautet: Dienen diese Soldaten noch dem Schutz der Verfassung und ihrer Bürger oder sind sie bereits zu einer Prätorianergarde geworden, deren oberste Loyalität dem politischen Willen eines einzigen Mannes gilt? Die Antwort darauf wird darüber entscheiden, ob die USA eine Nation der Gesetze oder der Willkür sein werden.