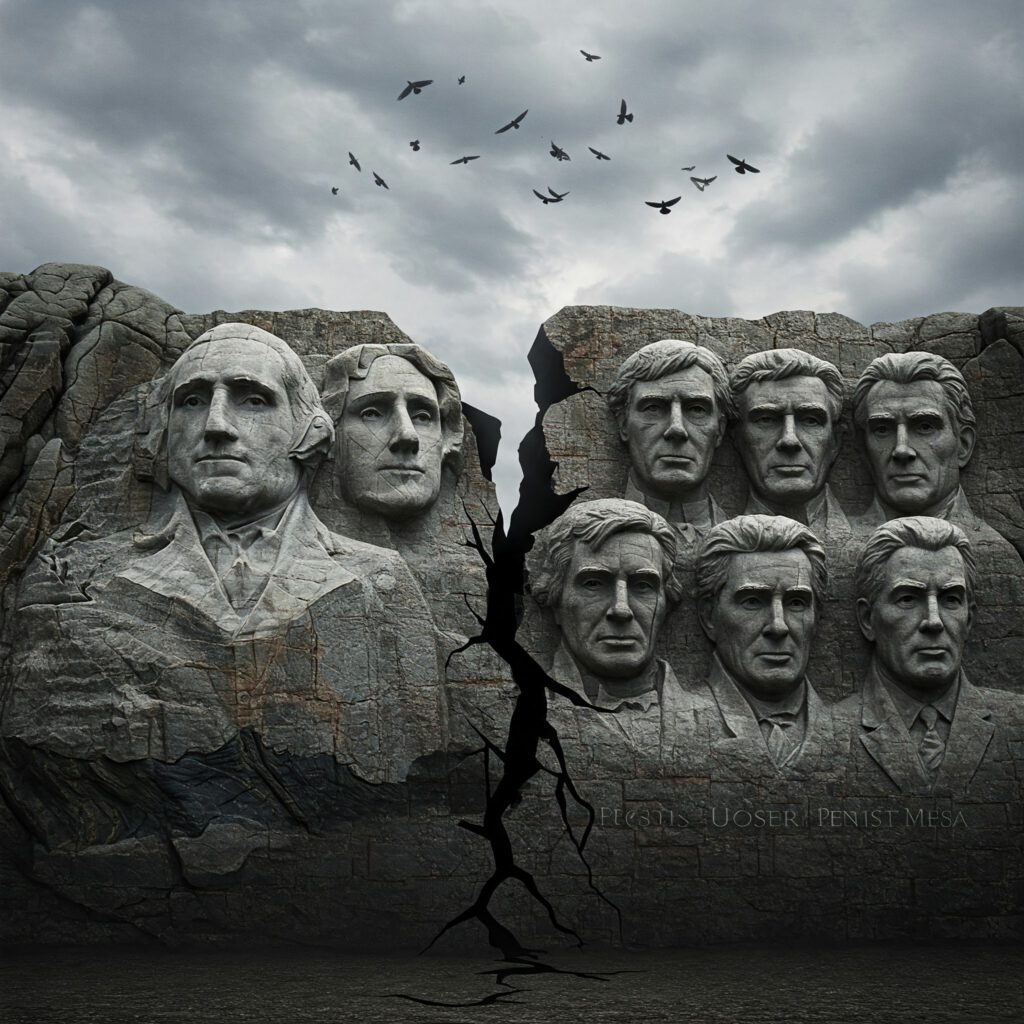

In der eisigen Stille nach einer verlorenen Schlacht, während Donald Trump eine zweite Amtszeit im Weißen Haus gestaltet, gleicht die Demokratische Partei einem Schiff in der Flaute. Der Kompass ist verloren, die alten Karten scheinen wertlos, und an Deck tobt ein erbitterter Streit über den richtigen Kurs. Es ist mehr als nur eine Niederlage; es ist eine existenzielle Krise, die an den Grundfesten der Partei rüttelt. Die Demokraten haben nicht nur eine Wahl verloren, sie drohen, ihre Seele zu verlieren – und mit ihr den Draht zu jenem Amerika, das sie einst zu vertreten versprachen. Gefangen in einem zermürbenden internen Konflikt zwischen ideologischer Reinheit und pragmatischer Anpassung, steht die Partei an einem Scheideweg. Die entscheidende Frage ist nicht mehr nur, wie man die nächste Wahl gewinnt, sondern wofür diese Partei überhaupt noch stehen will. Die Antwort darauf könnte in einer radikalen, riskanten Rückbesinnung auf ihre populistischen Wurzeln liegen – ein Weg, der sie entweder retten oder endgültig zerreißen wird.

Die gespaltene Seele: Ein Bürgerkrieg der Ideen

Im Herzen der demokratischen Krise tobt ein unversöhnlicher Kampf zweier Weltanschauungen, eine Fehde zwischen den Hütern der reinen Lehre und den Architekten des Möglichen. Auf der einen Seite steht der progressive Flügel, angetrieben von einer fast religiösen Überzeugung, dass der politische Sieg nicht durch Kompromisse, sondern durch eine lautere, unnachgiebigere Verkündung der eigenen Wahrheit errungen wird. Für sie ist der Wahlkampf kein Marktplatz der Meinungen, sondern eine Kanzel. Die Wähler, so die zugrundeliegende Annahme, sind keine rationalen Akteure, deren Sorgen man aufgreifen muss, sondern eine verführte Herde, die durch die Kraft einer kühnen, moralisch überlegenen Botschaft erleuchtet werden muss.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese Haltung, von Kritikern als Verachtung des „Pollingismus“ verspottet, erklärt die Bereitschaft, selbst unpopuläre Positionen mit missionarischem Eifer zu verteidigen. Jedes Zurückweichen wird als Verrat an den eigenen Werten und den schutzbedürftigsten Gruppen der Koalition gegeißelt – ein „Unter-den-Bus-Werfen“ von Verbündeten. Diese Logik gipfelt in einer Taktik der Konfrontation, die selbst vor einem Regierungsstillstand nicht zurückschreckt. Ähnlich dem radikalen Freedom Caucus der Republikaner nimmt man bewusst in Kauf, das Regierungsgeschäft lahmzulegen, um politische Zugeständnisse zu erpressen – eine Strategie, die von vielen als selbstzerstörerische Falle angesehen wird, die dem politischen Gegner mehr nützt als der eigenen Sache.

Auf der anderen Seite des Schützengrabens stehen die Moderaten, die mit wachsender Verzweiflung auf die Umfragewerte und die Wahlergebnisse in den Swing States blicken. Für sie ist der progressive Eifer nicht inspirierend, sondern toxisch. Sie sehen in der unnachgiebigen Haltung des linken Flügels den Hauptgrund für die Entfremdung von der breiten Wählerschaft. Als warnendes Beispiel dient ihnen das Schicksal von Kamala Harris, deren Präsidentschaftskampagne durch die erzwungene Übernahme linker Nischenpositionen, wie steuerfinanzierte Geschlechtsumwandlungen für Inhaftierte, massiv beschädigt wurde. Ein einziger, wirkungsvoller Werbespot der Trump-Kampagne – „Kamala is for they/them. President Trump is for you“ – genügte, um diese wahrgenommene Distanz zur Lebensrealität der Durchschnittsamerikaner in einen entscheidenden Wählervorteil zu verwandeln. Doch während die Moderaten die Diagnose stellen, fehlt ihnen oft eine überzeugende Therapie. Ihre Strategie erschöpft sich häufig in der Forderung nach Mäßigung und der Kritik am linken Flügel, ohne selbst eine positive, mitreißende Vision anzubieten, die über das bloße Verwalten des Status quo hinausgeht. Sie warnen vor dem Abgrund, zeigen aber selten einen klaren Weg zurück ins sichere Terrain.

Das Echo der Fabrikhallen: Warum die Arbeiterklasse den Demokraten nicht mehr vertraut

Die tiefste Wunde im Körper der Demokratischen Partei ist der schleichende Verlust der Arbeiterklasse – jener Menschen in den Fabrikhallen, auf den Baustellen und in den Dienstleistungsberufen, die einst das Fundament ihrer Macht bildeten. Diese Entfremdung ist kein neues Phänomen, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung, deren Wurzeln bis in die turbulenten 1960er und 70er Jahre zurückreichen. Damals, im Feuer des Vietnamkriegs und der aufkommenden Kulturkämpfe, begann die einst unerschütterliche Koalition aus Intellektuellen, Minderheiten und Arbeitern zu bröckeln. Die „Hard Hat Riot“ von 1970, bei der Bauarbeiter in New York gegen Kriegsgegner vorgingen, war ein Menetekel für die kommende Spaltung.

Während die Partei sich zunehmend auf soziale und kulturelle Emanzipationsbewegungen konzentrierte, fühlten sich viele weiße Arbeiter zurückgelassen und in ihrer traditionellen Lebensweise kritisiert. Die Republikaner, allen voran Ronald Reagan, erkannten diese Lücke mit strategischer Brillanz. Sie nutzten gezielt kulturelle und rassistische Ressentiments, um diese „Reagan-Demokraten“ auf ihre Seite zu ziehen und eine neue konservative Mehrheit zu schmieden.

Doch es waren nicht nur die Kulturkämpfe. Die Demokraten selbst trugen durch ihre Wirtschaftspolitik zur Erosion ihres Fundaments bei. Insbesondere das von Präsident Bill Clinton durchgesetzte nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA wird von vielen in der Arbeiterschaft bis heute als Verrat empfunden – als Symbol für eine Politik, die die Interessen von globalen Konzernen über die der heimischen Arbeiter stellte. Auch wenn spätere Präsidenten wie Barack Obama mit einer Mischung aus ökonomischem Populismus und kultureller Mäßigung Teile dieser Wählerschaft kurzzeitig zurückgewinnen konnten, blieb der Vertrauensbruch tief. Die Partei wurde zunehmend als Sprachrohr urbaner, akademisch gebildeter Eliten wahrgenommen, die die Sorgen der Menschen im Rust Belt und im ländlichen Amerika nicht mehr verstanden oder, schlimmer noch, verachteten. Anstatt als Anwälte der „kleinen Leute“ zu gelten, erschienen sie vielen als deren strenge Lehrmeister, die ihnen einen neuen Lebensstil und neue Werte vorschreiben wollten.

Rebellen ohne Partei: Ein neuer Populismus von den Rändern

Inmitten dieser strategischen Wüste tauchen plötzlich, fast wie eine Fata Morgana, neue politische Figuren auf, die einen völlig anderen Weg weisen. Es sind Außenseiter, die die verkrusteten Strukturen der Partei umgehen und eine direkte, unverfälschte Verbindung zu den Wählern suchen. Zwei Namen stehen beispielhaft für diese mögliche Zukunft: Dan Osborn in Nebraska und Zohran Mamdani in New York City.

Dan Osborn ist das personifizierte Gegenmodell zum glattpolierten Washingtoner Politiker. Ein Industriemechaniker und Navy-Veteran, der im Wahlkampf in Jeans und Hemdsärmeln auftritt und aussieht, als käme er geradewegs von der Reparatur eines liegengebliebenen Pick-up-Trucks. Er spricht die Sprache der Leute, die er vertreten will – direkt, ungeschminkt und manchmal provokant. Sein vielleicht genialster Schachzug war ein Werbespot, in dem ein Mann seinen Zeigefinger in die Kamera hält und sagt: „Dieser Finger wählt Trump“, bevor er mit einem breiten Grinsen auf den Mittelfinger wechselt und hinzufügt: „Und dieser hier schickt mit Dan Osborn eine Botschaft nach Washington“. Diese Geste fängt die Essenz seiner Strategie ein: Er signalisiert den Trump-Wählern Respekt für ihre Wut auf das Establishment, bietet ihnen aber einen anderen, konstruktiveren Kanal für ihren Protest. Osborns Agenda ist ein Amalgam aus Positionen, das die traditionellen ideologischen Schablonen sprengt: Er ist für das Recht, Waffen zu tragen, aber gegen ein nationales Abtreibungsverbot; er will die Grenze sichern, aber keine brutalen Razzien. Vor allem aber will er über Wirtschaft reden. Sein Feindbild ist nicht der kulturell andersdenkende Nachbar, sondern die „Milliardärsklasse, die über uns herrscht“.

Auf den ersten Blick könnte der demokratische Sozialist Zohran Mamdani im urbanen Schmelztiegel von New York nicht weiter von Osborn entfernt sein. Doch bei genauerem Hinsehen folgt er einem ähnlichen Drehbuch. Auch er positionierte sich als frisches Gesicht gegen ein korruptes und unfähiges Establishment und konzentrierte seine Kampagne unerbittlich auf das alles beherrschende Thema der New Yorker: die explodierenden Lebenshaltungskosten. Er wurde zum glücklichen Klassenkrieger, der die Sorgen der Menschen, die um ihre Miete kämpfen, in den Mittelpunkt stellte und polarisierende Nebenschauplätze mied.

Was Osborn und Mamdani verbindet, ist die Wiederentdeckung einer einfachen, aber wirkungsvollen Formel: ein scharfer, anti-elitärer ökonomischer Populismus, gepaart mit einer gemäßigten oder pragmatischen Haltung in den Kulturkriegen. Sie erzählen eine klare Geschichte von „wir hier unten gegen die da oben“ und machen deutlich, dass die wahren Trennlinien in der Gesellschaft nicht zwischen Hautfarben, Religionen oder Lebensstilen verlaufen, sondern zwischen der arbeitenden Mehrheit und einer winzigen, übermächtigen Wirtschaftselite.

Die Macht der Zahlen: Warum der Populismus funktionieren könnte

Diese neue populistische Welle ist mehr als nur ein Bauchgefühl einiger cleverer Kampagnenstrategen; sie stützt sich auf harte Daten, die ein überraschendes Bild der amerikanischen Wählerschaft zeichnen. Entgegen der weitverbreiteten Annahme einer unüberbrückbaren Spaltung zwischen einem liberalen und einem konservativen Block gibt es eine riesige, oft übersehene Gruppe in der Mitte: die Populisten. Laut einer Studie der Beratungsfirma Echelon Insights machen Wähler mit wirtschaftlich linken und gesellschaftlich eher konservativen Ansichten mit 22 Prozent die bei Weitem größte Gruppe der Swing Voter aus. Genau diese Wähler haben die Demokraten in den letzten Jahren an Donald Trump verloren – und genau hier liegt das größte Potenzial für eine Rückeroberung.

Weitere Analysen zeigen, dass ein signifikanter Teil der Trump-Wähler im Grunde „Bernie Bros“ sind: Arbeiter und Angestellte, die kulturell moderat, aber wirtschaftlich zutiefst progressiv eingestellt sind. Sie wünschen sich einen Staat, der für sie da ist, der Konzerne in die Schranken weist und für faire Löhne sorgt. Ihre Entscheidung für Trump war oft keine ideologische Liebesheirat, sondern ein Ausdruck der Verzweiflung und des Gefühls, von den Demokraten im Stich gelassen worden zu sein.

Die politischen Forderungen, die aus diesem populistischen Impuls erwachsen, genießen in der Bevölkerung eine breite Mehrheit, die weit über die demokratische Stammwählerschaft hinausgeht. Ein Mindestlohn von 20 Dollar pro Stunde, ein gesetzliches Recht auf Gesundheitsversorgung oder höhere Steuern für Einkommen über 250.000 Dollar – all das sind keine radikalen Nischenpositionen, sondern Anliegen, die von einer entscheidenden Mehrheit der Amerikaner geteilt werden. Sogar einstige Tabuthemen wie eine Bundes-Jobgarantie finden erstaunlich hohen Zuspruch. Diese Zahlen offenbaren eine tiefe Kluft zwischen dem, was die Menschen wollen, und dem, was die politische Debatte in Washington dominiert. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, diese schlummernde ökonomische Mehrheit zu aktivieren und ihr eine politische Heimat zu geben.

Die Festung des Establishments: Warum der Wandel so schwerfällt

Wenn der Weg so klar scheint und die Daten ihn stützen, warum schlägt die Demokratische Partei ihn nicht längst ein? Die Antwort liegt in den massiven strukturellen und kulturellen Hürden, die einem solchen Wandel im Wege stehen. Eine Hinwendung zu einem aggressiven Klassenkampf wäre für viele, die in den letzten Jahren zur Partei gestoßen sind, ein Kulturschock. Die gut ausgebildeten, wohlhabenden Fachkräfte aus den Vorstädten, die vor allem aus Abscheu vor Trump zu den Demokraten kamen, und die finanzstarken Spender aus dem Silicon Valley und von der Wall Street, die die Parteikassen füllen, würden sich in einer solchen Partei kaum wiederfinden. Es besteht die reale Gefahr, dass man für jeden gewonnenen Arbeiter in Kenosha einen Börsenmakler in Greenwich verliert.

Zudem fehlt es an einer unumstrittenen Führungsfigur, die einen solch radikalen Umbau anführen könnte. Bernie Sanders, der natürliche Pate dieser Bewegung, ist aus dem Rennen. Seine designierte Erbin, Alexandria Ocasio-Cortez, ist zwar populär, aber außerhalb ihrer New Yorker Hochburg noch weitgehend ungetestet und für viele eine polarisierende Figur. Und das restliche Führungspersonal scheint entweder im alten Denken verhaftet oder, wie Kamala Harris, durch vergangene Misserfolge beschädigt und ohne die nötige Glaubwürdigkeit, um als authentische Stimme der Arbeiterklasse aufzutreten.

Die größte Hürde ist jedoch möglicherweise die Partei selbst. Jahrzehntelang hat sie sich darauf trainiert, Wähler als eine Ansammlung von demografischen Gruppen mit spezifischen Interessen zu betrachten – ein Ansatz, der die Unterschiede betont, anstatt das Gemeinsame zu suchen. Der Apparat ist auf eine Politik des Ausgleichs zwischen verschiedenen Interessengruppen ausgerichtet, nicht auf einen allumfassenden Kampf im Namen einer geeinten Arbeiterklasse. Eine populistische Neuausrichtung würde diesen Apparat von Grund auf infrage stellen. Sie würde bedeuten, sich von bewährten, aber wirkungslosen Strategien zu verabschieden und einen Sprung ins Ungewisse zu wagen.

Die Demokraten stehen somit vor einer bitteren Wahl. Sie können den Weg des geringsten Widerstands gehen, ihre internen Konflikte weiter schwelen lassen und auf einen Fehler ihres Gegners hoffen – eine Strategie, die sie in die politische Bedeutungslosigkeit führen könnte. Oder sie können das Wagnis eingehen, sich neu zu erfinden, ihre historischen Wurzeln wiederzuentdecken und einen Kampf zu führen, der größer ist als die nächste Wahl. Es wäre ein Kampf um die wirtschaftliche Zukunft des Landes und um die Seele ihrer eigenen Partei. Ob sie den Mut und die Kraft für diese Revolution aufbringen, wird darüber entscheiden, ob sie in den Geschichtsbüchern als die Partei in Erinnerung bleiben, die einst für den einfachen Mann kämpfte, oder als die, die ihn am Ende vergaß.