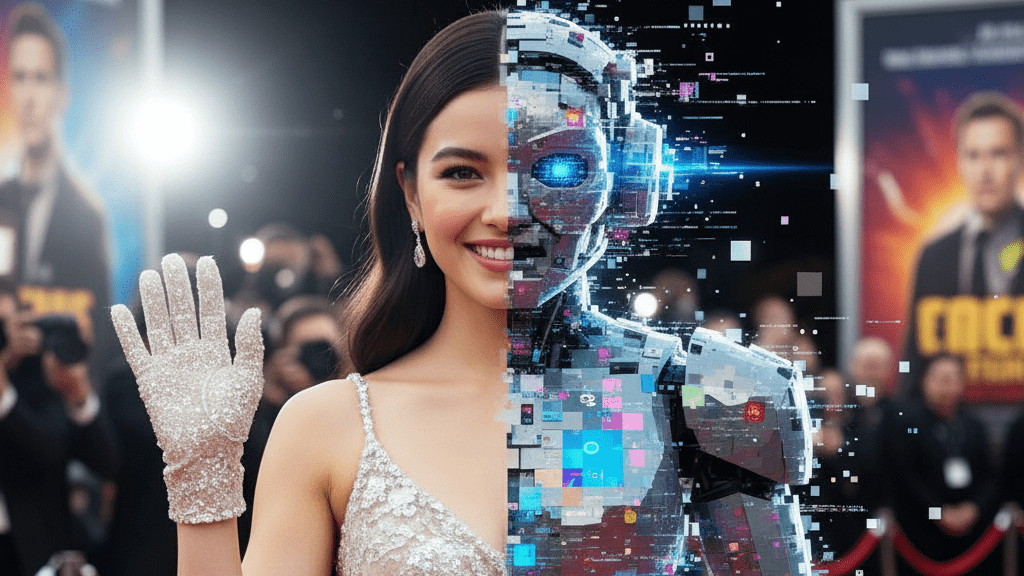

In den digitalen Werkstätten des 21. Jahrhunderts wird an einer neuen Art von Unsterblichkeit gearbeitet. Sie hat ein Gesicht, einen Namen und eine ambitionierte Karriereplanung: Tilly Norwood, die erste als Schauspielerin vermarktete Schöpfung der künstlichen Intelligenz, soll die Leinwände erobern. Doch hinter der Fassade dieser technologischen Pioniertat verbirgt sich weit mehr als nur ein cleverer PR-Stunt. Die Figur der Tilly Norwood ist eine Chiffre, ein Einfallstor für einen Paradigmenwechsel, dessen Konsequenzen die Grundfesten der Kreativwirtschaft erschüttern könnten. Sie ist das Symbol eines tiefgreifenden Konflikts, in dem die kalte Logik der Effizienz und der perfekten, risikofreien Verwertbarkeit auf das unordentliche, fehlbare, aber zutiefst menschliche Wesen der Kunst trifft. Während ihre Schöpfer in ihr die Avantgarde einer neuen Kunstform sehen, eine makellose Synthese aus Code und Kreativität, erkennen die menschlichen Künstler in Hollywood in ihrem digitalen Lächeln das unheilvolle Antlitz ihrer eigenen Ersetzbarkeit. Tilly Norwood ist kein bloßes Werkzeug; sie ist eine Kampfansage. Sie markiert den Punkt, an dem die Technologie nicht mehr nur menschliche Fähigkeiten erweitert, sondern sie zu ersetzen droht – und damit stellt sie die entscheidende Frage unserer Zeit: Welchen Wert messen wir dem menschlichen Original in einer Ära der perfekten digitalen Kopie noch bei?

Der Kern des Konflikts – Kunst versus Kapital

Der Aufruhr, den die bloße Ankündigung von Tilly Norwood ausgelöst hat, lässt sich auf einen fundamentalen Antagonismus der Interessen zurückführen. Auf der einen Seite steht die Vision ihrer Schöpferin, der niederländischen Produzentin Eline van der Velden. Sie und ihr KI-Studio Particle 6 Productions verfolgen ein Ziel, das aus unternehmerischer Sicht stringent und logisch erscheint: die Schaffung des perfekten, vollkommen kontrollierbaren Stars. Eine Darstellerin wie Tilly Norwood wird niemals über endlose PR-Marathons klagen, sie wird nicht in Drogen- oder Sittenskandale verwickelt sein, sie altert nicht und nimmt erst recht nicht an gewerkschaftlich organisierten Streiks teil. Sie ist die ultimative Verkörperung des risikofreien Assets, ein Produkt, das unendlich skalierbar ist und dessen Image vollständig in den Händen des Studios liegt. Das erklärte Ziel, sie zur nächsten Scarlett Johansson oder Natalie Portman zu machen, ist daher weniger eine künstlerische Ambition als vielmehr eine wirtschaftliche Strategie, die darauf abzielt, den unberechenbaren menschlichen Faktor aus der Gleichung der Filmproduktion zu eliminieren.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diesem rein ökonomischen Kalkül steht die Perspektive der Schauspieler und ihrer mächtigen Gewerkschaft SAG-AFTRA diametral gegenüber. Für sie ist Tilly Norwood keine Kollegin, sondern ein existenzbedrohendes Konstrukt. Ihre Existenz basiert, so der Vorwurf, auf der unautorisierten und unvergüteten Verarbeitung der Arbeit unzähliger realer Künstler, deren Werke als Trainingsdaten für die KI dienten. Die Gewerkschaft sieht darin nicht nur einen Angriff auf die Arbeitsplätze ihrer mehr als 160.000 Mitglieder, sondern auch eine fundamentale Entwertung dessen, was Schauspielkunst im Kern ausmacht: das Schöpfen aus gelebter Erfahrung, aus echten Emotionen und menschlicher Verletzlichkeit. Die harsche Reaktion von Stars wie Emily Blunt, die das Phänomen als „erschreckend“ und als Angriff auf die „menschliche Verbindung“ bezeichnete, verdeutlicht, dass es hier nicht primär um technologischen Fortschritt geht, sondern um die Verteidigung der Seele ihres Berufs.

Ein Déjà-vu der Industriegeschichte?

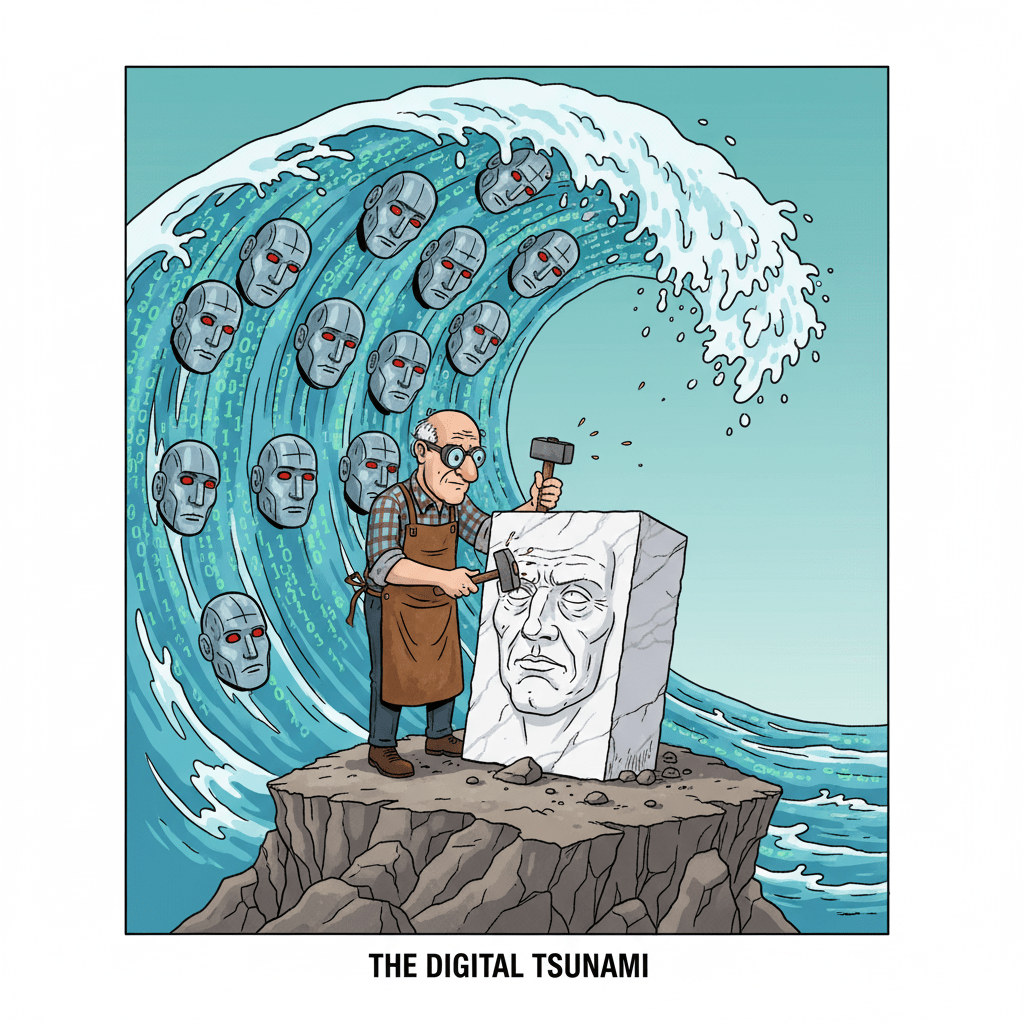

Oberflächlich betrachtet mag man die Einführung von KI-Darstellern als eine weitere technologische Revolution in der langen Geschichte Hollywoods abtun, vergleichbar mit der Einführung des Tonfilms oder der digitalen Effekte. Doch dieser Vergleich greift zu kurz und verkennt die qualitative Neuartigkeit der aktuellen Entwicklung. Frühere technologische Umbrüche waren stets Werkzeuge, die die Ausdrucksmöglichkeiten menschlicher Künstler erweiterten. Der Ton gab ihrer Stimme eine neue Dimension, die Farbe verlieh ihren Welten Tiefe und die computergenerierte Bildtechnik erlaubte es ihnen, fantastische Szenarien zu erschaffen, in denen sie agieren konnten. Stets blieb jedoch der Mensch das kreative Zentrum, der unersetzliche Kern des darstellerischen Prozesses.

Die KI in der Form von Tilly Norwood verfolgt jedoch eine radikal andere Agenda. Sie zielt nicht auf die Erweiterung, sondern auf die Substitution des menschlichen Akteurs. Sie ist nicht Werkzeug, sondern potenzieller Werkzeugmacher und Werk zugleich. Während die Digitalisierung von Hintergrunddarstellern, wie sie bereits seit Jahren praktiziert wird, um Massenszenen zu erzeugen, bereits als bedrohlicher Schritt zur Reduzierung von Arbeitsplätzen gesehen wurde, stellt ein vollständig autonomer, KI-generierter Hauptdarsteller einen fundamentalen Bruch dar. Erstmals in der Geschichte der darstellenden Künste wird die Simulation von Menschlichkeit als vollwertiger Ersatz für authentische Menschlichkeit angeboten. Dies ist kein inkrementeller Fortschritt mehr, sondern ein potenzieller Systemwechsel, dessen Konsequenzen weit über die Filmindustrie hinausreichen.

Die rechtliche Grauzone als Nährboden

Der Vormarsch von KI-Charakteren wie Tilly Norwood wird durch eine erhebliche rechtliche und vertragliche Unsicherheit begünstigt. Der Kern des Problems liegt im Urheberrecht und der ungeklärten Frage, inweit die Verwendung von im Internet gesammelten Bildern, Texten und Videos als Trainingsmaterial für KI-Systeme als „Fair Use“ zu werten ist. Kreativschaffende und Verlage argumentieren zunehmend, dass dieses unlizenzierte „Scraping“ eine massive Urheberrechtsverletzung darstellt. Die SAG-AFTRA prangert explizit an, dass Tilly Norwood auf der Arbeit unzähliger Künstler basiert, ohne deren Einwilligung oder Kompensation eingeholt zu haben. Dies wirft eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage auf: Darf ein kommerzielles Produkt seinen Wert aus der unentgeltlichen Enteignung Tausender kreativer Einzelleistungen schöpfen?

Die im Nachgang des langen Streiks von 2023 erzielten Vereinbarungen zwischen der Gewerkschaft und den Studios bieten zwar einen gewissen Schutz, indem sie die Zustimmung von Schauspielern für die Erstellung digitaler Repliken ihrer eigenen Person erfordern. Doch der Fall Tilly Norwood legt die Schwachstellen dieser Regelungen offen. Die Entwickler behaupten, die Figur sei „vollständig von Grund auf“ entwickelt worden, ohne die Abbilder konkreter Darsteller zu verwenden. Diese Behauptung umgeht geschickt den Kern des Problems: Auch eine „neue“ Schöpfung lernt ihre menschlichen Züge nur durch die Analyse und Rekombination bestehender menschlicher Vorbilder. Solange der Inhalt der „Black Box“ der Trainingsdaten unklar bleibt, entsteht eine gefährliche rechtliche Lücke. Diese Unsicherheit schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften und schafft ein Umfeld, in dem Studios versucht sein könnten, die Grenzen des Vereinbarten immer weiter auszudehnen.

Eine Wahrheit in Trümmern

Die Debatte um Tilly Norwood wäre unvollständig, würde man sie als reines Hollywood-Problem betrachten. Sie ist Symptom eines viel größeren gesellschaftlichen Phänomens: der fortschreitenden Erosion der Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Wir leben in einer Zeit, in der der amtierende US-Präsident Donald Trump soziale Medien mit KI-generierten, manipulativen Videos flutet und Technologien wie OpenAIs Sora erschreckend realistische gefälschte Szenen aus einfachen Texteingaben erstellen können. In diesem Umfeld, in dem das Vertrauen in visuelle Informationen bereits massiv erschüttert ist, hat die Normalisierung synthetischer Menschen in der Unterhaltungsindustrie potenziell verheerende kulturelle Folgen.

Wenn wir uns daran gewöhnen, auf der Leinwand von künstlichen Wesen emotional berührt, zum Lachen oder zum Weinen gebracht zu werden, stumpfen wir gegenüber der Frage nach der Authentizität ab. Die Fähigkeit zur kritischen Medienkompetenz, die ohnehin schon herausgefordert ist, wird weiter untergraben. Hollywood, einst als „Traumfabrik“ ein Meister der Illusion, droht so zu einem Labor für die Perfektionierung der Täuschung zu werden. Die Erschaffung eines Stars ohne Puls und ohne Vergangenheit ist mehr als nur eine technische Spielerei; es ist ein weiterer Schritt in eine Welt, die der Wissenschaftler Jaron Lanier als zivilisatorischen und speziesweiten Kollaps beschreibt, wenn wir die Unterscheidung zwischen dem Echten und dem Gefälschten aufgeben. Der Kampf um die Seele Hollywoods ist daher auch ein Kampf um die Fundamente unserer gemeinsamen Wirklichkeit. Tilly Norwood mag heute noch im „unheimlichen Tal“ gefangen sein, ein Digitalzombie, dessen Ausstrahlung noch nicht vollends überzeugt. Doch die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung lässt keinen Zweifel daran, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihre Nachfolger diese Hürde überwinden. Der Kipppunkt, an dem die Industrie KI-Darsteller als festen Bestandteil akzeptiert, wird nicht allein von der technischen Perfektion abhängen, sondern von einer strategischen Entscheidung der Studios und der Akzeptanz eines Publikums, das möglicherweise bereits zu müde ist, um nach dem Echten zu fragen. Die Frage ist, ob wir diesen Weg bewusst beschreiten wollen oder ob wir die Warnungen derer, die heute ihre Stimme erheben, ernst nehmen – bevor Hollywoods trojanisches Pferd seine seelenlose Fracht endgültig in unseren Herzen abgeladen hat.