Es sind Bilder, die in die politische Ikonografie unserer Zeit eingehen werden: Donald Trump, der amerikanische Präsident, der die Weltbühne als Geschäftsfeld begreift, und Javier Milei, der argentinische Staatschef, der mit einer Kettensäge zum Symbol für den radikalen Kahlschlag des Staates wurde. Zwei Männer, die sich in ihrer Verachtung für das Establishment und in ihrem populistischen Furor spiegeln, eine transnationale Bruderschaft der „Great Again“-Bewegung. Doch ihre jüngste Allianz, besiegelt mit einem atemberaubenden 20-Milliarden-Dollar-Rettungspaket für das taumelnde Argentinien, ist weit mehr als nur eine politische Geste. Sie ist ein hochriskanter politischer und ökonomischer Drahtseilakt, der nicht nur das Schicksal von 46 Millionen Argentiniern, sondern auch die Glaubwürdigkeit von Trumps „America First“-Doktrin auf eine harte Probe stellt.

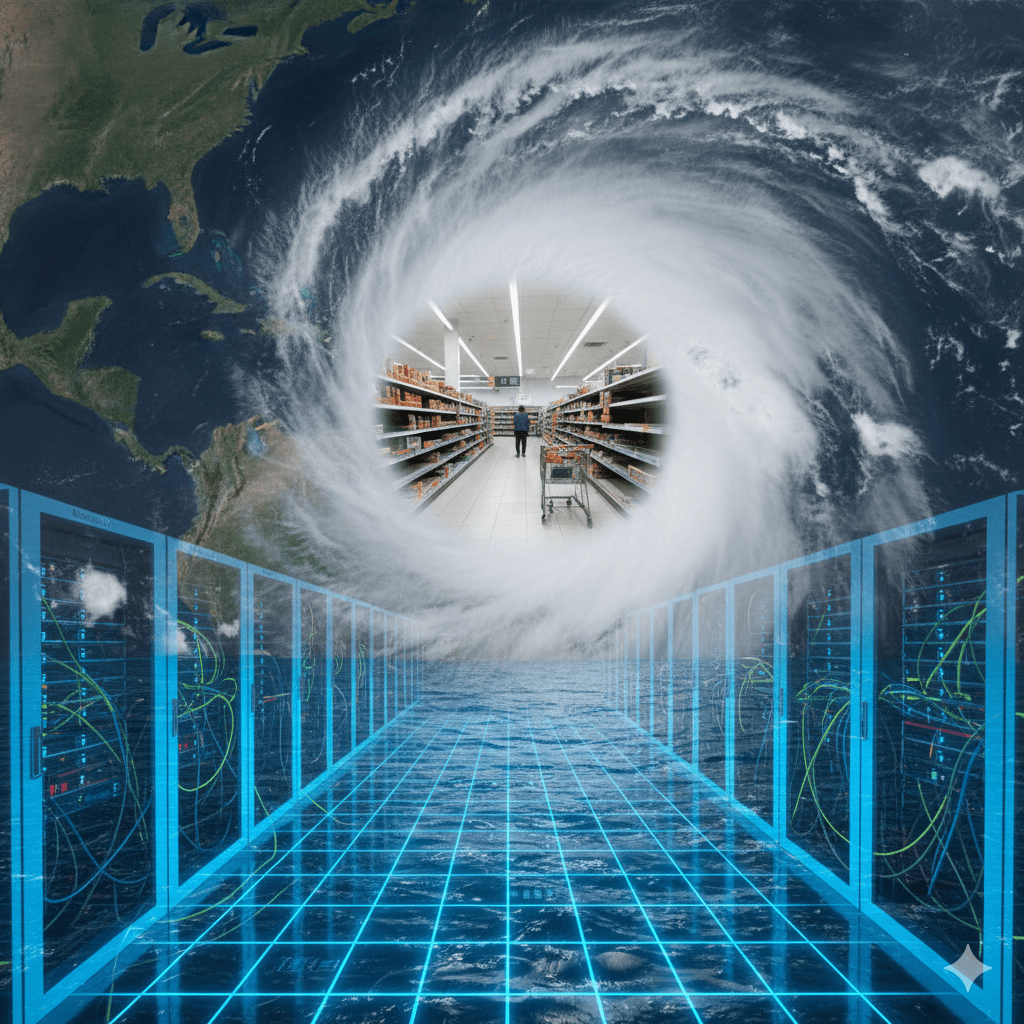

Was wir derzeit beobachten, ist weniger eine strategisch kalkulierte Rettungsaktion als vielmehr ein ideologisch aufgeladenes Experiment mit offenem Ausgang. Ein amerikanischer Präsident bricht mit seiner eigenen Maxime, keine Steuergelder für das Ausland zu verschwenden, um einen politischen Seelenverwandten im fernen Buenos Aires zu stützen. Es ist eine Wette, die, sollte sie scheitern, beide Männer in einen Abgrund aus politischer Erosion und wirtschaftlichem Chaos stürzen könnte. Denn die brutale Logik von Mileis Reformen hat Argentinien an einen Scheideweg geführt: zwischen der Hoffnung auf eine wundersame Heilung und der Realität eines schmerzhaften sozialen Kollapses.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Der Kettensägen-Präsident und sein brutales Versprechen

Um die Dramatik der Lage zu verstehen, muss man sich die Ausgangslage vergegenwärtigen, in der Javier Milei im Dezember 2023 die Macht übernahm. Argentinien war ein Patient im Endstadium einer jahrzehntelangen ökonomischen Krankheit, geplagt von galoppierender Hyperinflation, die im April 2024 einen schwindelerregenden Höhepunkt von 289 Prozent Jahresrate erreichte. Staatsausgaben, Korruption und eine aufgeblähte Bürokratie hatten das Land an den Rand des Ruins getrieben. Milei, ein selbsternannter „Anarcho-Kapitalist“, versprach keine sanfte Therapie, sondern eine Schockbehandlung.

Mit der symbolischen Kettensäge in der Hand machte er sich daran, jenes Staatsgebilde zu zerlegen, das er als Ursprung allen Übels ausgemacht hatte. Fast 50.000 Staatsangestellte wurden entlassen, Subventionen für Transport und Energie drastisch gekürzt, Ministerien zusammengelegt und ganze Bereiche der Wirtschaft dereguliert. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Abschaffung der Mietpreisbremse, die zu einem sprunghaften Anstieg des Wohnungsangebots und sinkenden Mieten führte – eine Lektion in Marktwirtschaft, die wie für die Lehrbücher geschrieben schien.

Die ersten Ergebnisse gaben ihm scheinbar recht. Es gelang ihm, das chronische Haushaltsdefizit nicht nur zu beseitigen, sondern sogar in einen leichten Überschuss zu verwandeln – eine Leistung, die Argentinien seit über einem Jahrzehnt nicht mehr vollbracht hatte. Die monatliche Inflationsrate, die bei seiner Amtsübernahme bei über 25 Prozent lag, wurde auf unter zwei Prozent gedrückt. Für einen Moment schien das „argentinische Wunder“ greifbar. Doch der Preis für diese kalte statistische Genesung wird von Millionen Menschen mit ihrer täglichen Existenz bezahlt. Die Schocktherapie stürzte das Land in eine kurze, aber heftige Rezession, die Armutsquote ist mit 38 Prozent nach wie vor erdrückend hoch, und die Kürzungen bei Sozialprogrammen, Suppenküchen und Medikamenten haben das soziale Netz des Landes bis zum Zerreißen gespannt. Es ist ein klassischer Zielkonflikt: Die makroökonomische Stabilisierung fordert einen mikroökonomischen Blutzoll, der die Geduld der Bevölkerung auf eine harte Probe stellt.

Wenn der Beifall verstummt: Risse im Fundament der Revolution

Während Milei auf internationalen Bühnen wie der Conservative Political Action Conference (CPAC) in den USA als Held gefeiert wurde, begann zu Hause die Fassade zu bröckeln. Die argentinische Bevölkerung, anfangs noch bereit, den bitteren Kelch der Reformen zu leeren in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, zeigt zunehmend Zeichen der Erschöpfung. Die Straßen füllen sich mit Demonstranten, und die Umfragewerte für den Präsidenten sinken.

Der entscheidende Wendepunkt war eine schmerzhafte Niederlage bei den Provinzwahlen in Buenos Aires, wo Mileis Partei von der linken peronistischen Opposition deklassiert wurde. Dieses Ergebnis löste an den Finanzmärkten eine Schockwelle aus und nährte die Furcht, dass Mileis Reformagenda politisch nicht überlebensfähig sein könnte. Die Märkte, die Stabilität und Vorhersehbarkeit schätzen, reagierten panisch.

Verschärft wird diese politische Krise durch eine Korruptionsaffäre, die Milei im Kern seiner Glaubwürdigkeit trifft. Seine Schwester Karina, seine engste Beraterin, die er liebevoll „El Jefe“ (Der Boss) nennt, wird beschuldigt, Bestechungsgelder von medizinischen Firmen angenommen zu haben. Für einen Mann, der angetreten war, den korrupten Sumpf der Politik trockenzulegen und den Staat als „organisierte kriminelle Bande“ bezeichnete, sind diese Vorwürfe politisches Kryptonit. Sie liefern seinen Gegnern die perfekte Munition, um ihn als Heuchler zu entlarven und seine moralische Autorität zu untergraben. In diesem Klima der Instabilität, mit drohenden Zwischenwahlen im Oktober, drohte Mileis gesamtes Projekt zu implodieren – bis der Anruf aus Washington kam.

Trumps ideologischer Rettungsanker: Ein Pakt gegen die linke Welt

Die Entscheidung der Trump-Administration, Argentinien eine finanzielle Rettungsleine in Höhe von 20 Milliarden Dollar zuzuwerfen, ist auf den ersten Blick ein eklatanter Widerspruch zur „America First“-Politik. Trump, der sonst internationale Hilfen kürzt und Verbündete zur Kasse bittet, agiert hier als globaler Retter. Doch dieser Schritt folgt keiner ökonomischen, sondern einer zutiefst ideologischen Logik. Trump sieht in Milei nicht nur einen Verbündeten, sondern ein Ebenbild, seinen „Lieblingspräsidenten“, der den Kampf gegen den „woken Linken“ und die verhasste Bürokratie mit der gleichen Verve führt wie er selbst.

US-Finanzminister Scott Bessent lieferte die offizielle Begründung, Argentinien sei ein „systemisch wichtiger Verbündeter“ und Milei benötige eine „Brücke bis zur Wahl“, um sein Mandat für Reformen zu erneuern. Doch hinter dieser diplomatischen Fassade verbergen sich handfeste geopolitische Interessen. In Lateinamerika tobt ein Wettstreit um Einfluss zwischen den USA und China, und Argentinien mit seinen riesigen Lithiumvorkommen – einem Schlüsselrohstoff für die Energiewende – ist ein strategisches Juwel. Ein pro-amerikanischer, marktradikaler Präsident in Buenos Aires ist für Washington ungleich wertvoller als eine Rückkehr der tendenziell chinafreundlichen Peronisten.

Der Rettungsplan selbst ist ein massiver Eingriff, der den Kauf von argentinischen Staatsanleihen, direkte Währungskäufe und den Einsatz von Mitteln aus dem Stabilisierungsfonds des US-Finanzministeriums vorsieht. Er soll das Vertrauen der Märkte wiederherstellen und die argentinische Zentralbank in die Lage versetzen, den stürzenden Peso zu verteidigen. Jahrelang hatte die Regierung den Peso künstlich gestützt und dabei wertvolle Devisenreserven verbrannt. Milei hat zwar versucht, diese Kontrollen zu lockern, aber ohne ausreichende Reserven zur Absicherung blieb die Währung anfällig für Panikverkäufe. Trumps Dollars sollen nun diese Lücke füllen.

„America First“? Das Murren im eigenen Lager

Doch während das Weiße Haus die Rettung eines ideologischen Verbündeten feiert, braut sich zu Hause ein Sturm der Entrüstung zusammen. Die schärfste Kritik kommt ausgerechnet aus dem Herzen von Trumps Wählerbasis: von den amerikanischen Farmern. Mitten im von Trump angezettelten Handelskrieg mit China haben sie ihren wichtigsten Absatzmarkt für Sojabohnen verloren. Nun müssen sie mit ansehen, wie Argentinien, zusätzlich beflügelt durch eine Senkung seiner eigenen Exportsteuern, in diese Lücke stößt und massive Mengen Soja nach China verkauft – und das mit finanzieller Unterstützung der US-Regierung.

Die Ironie ist brutal und für die betroffenen Landwirte kaum zu ertragen. „Wir sind auf dem chinesischen Markt aufgrund der Regierungspolitik nicht wettbewerbsfähig“, klagt Caleb Ragland, Präsident der American Soybean Association. „Auf der anderen Seite gibt unsere Regierung einem fremden Land eine finanzielle Rettung, das im Gegenzug seine Preise wettbewerbsfähiger macht und in einen Markt verkauft, zu dem wir keinen Zugang haben.“ Selbst treue republikanische Senatoren wie Chuck Grassley aus dem Agrarstaat Iowa äußern öffentlich ihren Unmut. Auch die Demokraten, angeführt von Senatorin Elizabeth Warren, kritisieren den Bailout als Vetternwirtschaft und eine Verschwendung von Steuergeldern, die im eigenen Land dringend gebraucht würden. Trump, der seinen Wählern versprochen hatte, amerikanische Interessen stets an die erste Stelle zu setzen, steht plötzlich als derjenige da, der einem ausländischen Konkurrenten auf Kosten der eigenen Leute hilft.

Ein riskantes Spiel mit ungewissem Ausgang

Damit entpuppt sich der Bailout als ein zweischneidiges Schwert. Er mag Milei kurzfristig Luft verschaffen, um die Wahlen zu überstehen, doch er löst keines der strukturellen Probleme Argentiniens. Das Land hat eine lange und schmerzhafte Geschichte von Staatspleiten und ist der größte Schuldner des Internationalen Währungsfonds. Experten warnen, dass der amerikanische Kredit, der offenbar ohne die üblichen harten Auflagen des IWF vergeben wird, ein enormes Risiko für die amerikanischen Steuerzahler darstellt. Erinnert wird an den Mexiko-Bailout von 1995, doch Argentinien fehlt die unmittelbare strategische Bedeutung einer gemeinsamen Grenze mit den USA.

Was also bleibt? Der Pakt zwischen Trump und Milei ist ein faszinierendes, aber auch beunruhigendes Schauspiel. Es zeigt eine neue Form der internationalen Allianzen, die weniger auf traditioneller Diplomatie und gemeinsamen Sicherheitsinteressen beruht, als auf persönlicher Chemie und ideologischer Verwandtschaft. Es ist der Versuch, eine globale Achse des national-populistischen Konservatismus zu schmieden.

Doch dieses Fundament könnte sich als trügerisch erweisen. Sollte Milei die Wahlen im Oktober verlieren, wäre Trumps Investition nicht nur finanziell, sondern auch politisch verloren. Sollte er gewinnen, aber an den tiefen strukturellen Problemen und dem Widerstand in der eigenen Bevölkerung scheitern, könnte Argentinien erneut in eine Krise stürzen und die amerikanischen Milliarden mit sich reißen.

Am Ende könnte die Rettungsaktion genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie bezweckt. Anstatt ein Erfolgsmodell für eine MAGA-Wirtschaftspolitik zu schaffen, könnte sie zu einem Lehrstück darüber werden, wie ideologische Verblendung und politische Loyalität die Grundprinzipien einer soliden Regierungsführung untergraben. Die Kettensäge mag ein wirksames Symbol sein, um einen maroden Staat zu demontieren. Ob man damit auch ein stabiles und prosperierendes Land aufbauen kann, muss sich erst noch zeigen. Die 20 Milliarden Dollar aus Washington sind dafür keine Garantie, sondern nur der Einsatz in einem Spiel mit extrem hohem Risiko.