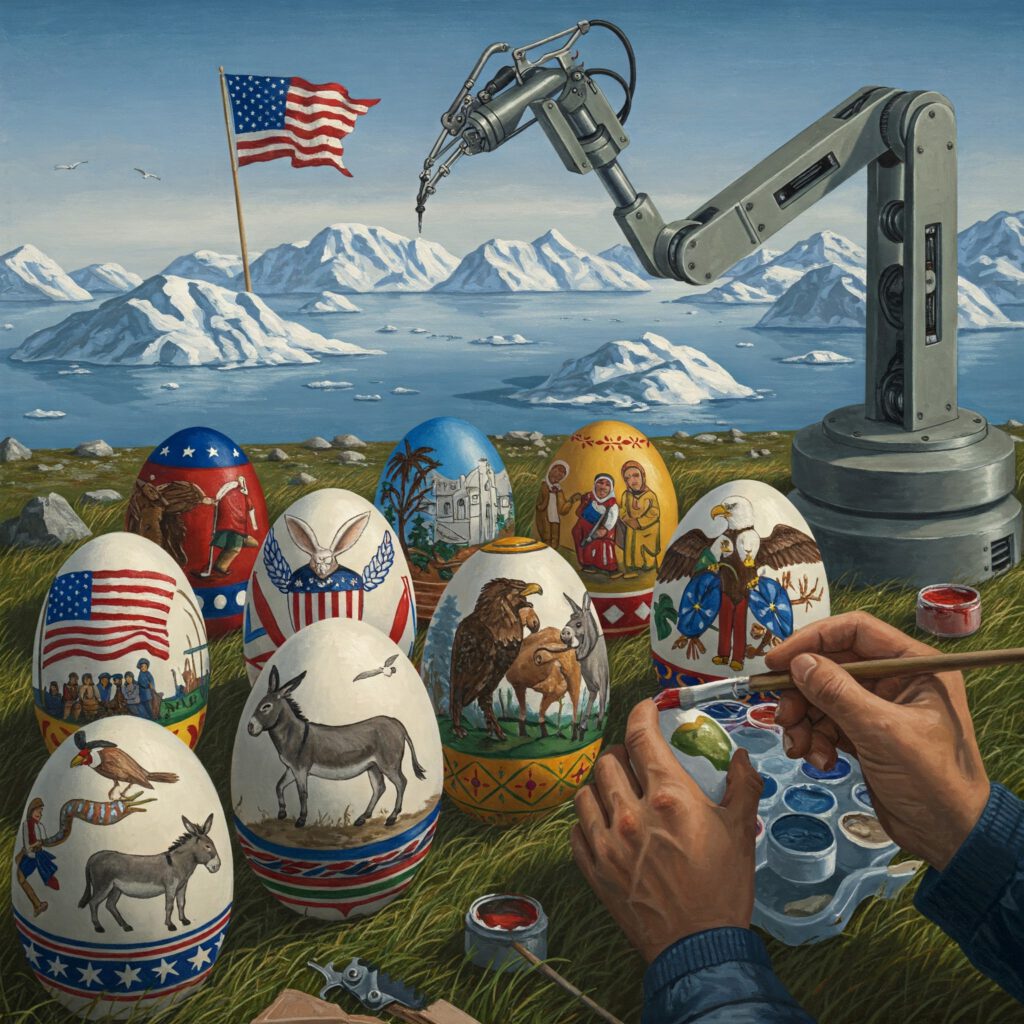

Ein digitaler Donnerschlag, abgesetzt über eine Social-Media-Plattform, genügt, um die Grundfesten des Welthandels erzittern zu lassen. Mit der Ankündigung, ab dem 1. Oktober 2025 einen Strafzoll von 100 Prozent auf importierte Arzneimittel zu erheben, hat US-Präsident Donald Trump nicht nur eine weitere Salve in seinem langjährigen Handelskrieg abgefeuert; er hat eine neue Stufe der Eskalation gezündet, deren Schockwellen weit über die betroffenen Branchen hinausreichen. Flankiert von drastischen Aufschlägen auf Möbel und Lastwagen, markiert dieser Schritt eine Zäsur. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Politik, die wirtschaftliche Unsicherheit gezielt als Waffe einsetzt, um eine globale Neuordnung zu erzwingen – eine Neuordnung, in der alte Allianzen, Verträge und Gewissheiten wie brüchiges Pergament im Sturm wirken.

Diese jüngste Offensive ist weit mehr als nur ein protektionistischer Reflex. Sie ist Ausdruck einer tiefgreifenden Strategie, die auf kalkuliertem Chaos und maximalem Druck basiert. Es geht nicht allein darum, Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen. Es geht darum, die Spielregeln des globalen Kapitalismus neu zu schreiben und die Welt zu zwingen, sich einem amerikanischen Diktat zu unterwerfen. Die Folgen dieser Politik sind kein Kollateralschaden, sie sind Teil des Plans. Und während die Börsen in Asien bereits ins Taumeln geraten und in den Chefetagen Europas die Alarmsirenen schrillen, wird eine unbequeme Wahrheit immer deutlicher: Wir sind Zeugen eines gezielten Angriffs auf die vernetzte Weltordnung, wie wir sie kannten. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Ordnung Schaden nimmt, sondern wie tief die Risse sein werden, die sie am Ende spalten.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Mehr als nur Wirtschaft: Die Logik hinter dem Zollhammer

Um die wahre Dimension von Trumps Vorgehen zu verstehen, muss man die Logik hinter den unterschiedlichen Zollsätzen entschlüsseln. Auf den ersten Blick scheint es sich um eine simple protektionistische Maßnahme zu handeln, die heimische Industrien vor „unfairer“ ausländischer Konkurrenz schützen soll. Doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich ein differenziertes, fast chirurgisches Vorgehen. Die Zölle auf Möbel (30 bis 50 Prozent) und schwere Lastwagen (25 Prozent) folgen noch einer klassischen Logik: Sie zielen auf Branchen, in denen die Produktion vergleichsweise einfach verlagert werden kann und in denen der politische Gewinn durch die Unterstützung heimischer Unternehmen – etwa der ikonischen Truck-Hersteller wie Peterbilt oder Mack Trucks – unmittelbar sichtbar ist. Hier geht es um den Schutz handfester, symbolträchtiger Industrien.

Der 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittel jedoch spielt in einer völlig anderen Liga. Er ist kein Schutzschild, sondern ein Brecheisen. Die Höhe des Zollsatzes ist so prohibitiv, dass er den Handel faktisch zum Erliegen bringt. Sein eigentliches Ziel ist nicht die Einnahme von Zöllen, sondern die Kapitulation der Gegenseite. Die Pharmaindustrie ist, anders als die Möbelproduktion, eine hochkomplexe, forschungsintensive und mit extrem langen Investitionszyklen behaftete Branche. Eine Produktionsverlagerung ist ein gigantischer, milliardenschwerer Kraftakt. Genau hier setzt Trumps Hebel an: Der Zoll ist ein Ultimatum. Er zwingt die globalen Pharmariesen vor die Wahl, entweder den Zugang zum lukrativsten Markt der Welt zu verlieren oder milliardenschwere Investitionen in amerikanische Produktionsstätten zu tätigen.

Die geschickte Ausnahmeregelung – wer bereits baut oder den Grundstein gelegt hat, ist vom Zoll befreit – unterstreicht diesen erpresserischen Charakter. Sie belohnt diejenigen, die sich dem Willen des Präsidenten bereits gebeugt haben, und bestraft die Zögerlichen. Damit wird der Zoll vom reinen Handelsinstrument zu einem machtpolitischen Werkzeug, das gezielt in die strategischen Entscheidungen globaler Konzerne eingreift. Die Begründung der „nationalen Sicherheit“, die für alle diese Maßnahmen angeführt wird, dient dabei als juristischer und politischer Passepartout, der eine rationale Debatte über wirtschaftliche Konsequenzen von vornherein aushebeln soll.

Das deutsche Dilemma: Wenn der wichtigste Handelspartner zum unberechenbaren Risiko wird

Nirgendwo sind die Erschütterungen dieses politischen Erdbebens so stark zu spüren wie in Deutschland. Die deutsche Pharmaindustrie, ein Eckpfeiler der nationalen Wirtschaft mit rund 130.000 Beschäftigten, trifft dieser Schlag ins Mark. Die USA sind nicht nur irgendein Absatzmarkt; sie sind der mit Abstand wichtigste. Im Jahr 2024 exportierte die Branche Waren im Wert von 27 Milliarden Euro über den Atlantik – fast ein Viertel der gesamten deutschen Pharmaexporte. Diese Abhängigkeit ist ungleich höher als im Maschinenbau oder in der Chemieindustrie. Die transatlantische Route war bislang die goldene Ader des deutschen Pharmastandorts. Nun droht Trump, diese Ader mit einem Handstreich abzuklemmen.

Das Entsetzen der deutschen Wirtschaftsverbände ist daher mehr als nur das übliche Klagelied einer betroffenen Lobby. Es ist der Ausdruck einer existenziellen Bedrohung. Doch die Situation wird durch einen tiefen juristischen und politischen Konflikt noch verschärft. In Brüssel beruft man sich auf ein erst im Sommer ausgehandeltes Abkommen mit den USA, das eine generelle Obergrenze für Zölle auf EU-Importe von 15 Prozent festschreiben sollte. Aus Sicht der EU-Kommission ist dieser Deal ein Schutzschild, das europäische Unternehmen vor genau solchen willkürlichen Attacken bewahren soll. Doch was ist dieser Vertrag wert, wenn die Trump-Administration ihn mit einer simplen Ankündigung auf einer Social-Media-Plattform ignoriert?

Dieser Konflikt legt die fundamentale Asymmetrie in den transatlantischen Beziehungen offen. Während die EU auf die Kraft von Verträgen und multilateralen Regeln pocht, demonstriert Trump, dass für ihn allein das Recht des Stärkeren zählt. Die allgemeine Rechtsunsicherheit wird durch ein weiteres, schwebendes Verfahren noch potenziert: Der Supreme Court der USA wird in Kürze über die Rechtmäßigkeit von Trumps Zollpolitik unter Berufung auf Notstandsgesetze verhandeln. Ein Urteil gegen den Präsidenten könnte Teile seiner Zollarchitektur zum Einsturz bringen. Doch darauf zu hoffen, gleicht einem Warten auf ein Wunder, während das eigene Haus bereits in Flammen steht. Für die deutsche Industrie ist die unmittelbare Bedrohung real, die vertragliche Absicherung hingegen nur noch eine vage Hoffnung.

Ein Beben geht um die Welt: Reaktionen von den Börsen Asiens bis in die Chefetagen Europas

Die Nachricht schlug an den asiatischen Börsen ein wie ein Meteorit. In Tokio, Shanghai und Hongkong stürzten die Kurse von Pharma- und Möbelherstellern ins Minus. Diese panische Reaktion der Märkte spiegelt die unmittelbare Angst vor den wirtschaftlichen Verwerfungen wider, die Trumps Zölle auslösen werden. Doch hinter der ersten Schockwelle offenbart sich ein vielschichtiges Bild von Reaktionen, das von lähmender Furcht bis hin zu kühlem strategischem Kalkül reicht.

Auf der einen Seite stehen die Warner und Betroffenen, deren Geschäftsmodell unmittelbar bedroht ist. Die deutschen Branchenverbände der Chemie- und Pharmaindustrie (VCI und VFA) sprechen von einem „Schlag ins Gesicht“ und einem neuen Tiefpunkt der Handelsbeziehungen. Die Apothekervereinigung ABDA warnt vor einer direkten Gefährdung der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Ihre Sorge ist, dass die Zölle nicht nur den Export treffen, sondern eine gefährliche Kettenreaktion auslösen könnten. Wenn die Produktion für den US-Markt unrentabel wird, könnten ganze Fertigungslinien in Deutschland stillgelegt werden. Da die globalen Lieferketten für Medikamente und ihre Vorprodukte – von sterilen Schläuchen bis zu chemischen Grundstoffen – eng miteinander verwoben sind, könnten Engpässe in den USA schnell auf Europa zurückschlagen und die ohnehin schon fragile Versorgungslage bei kritischen Medikamenten wie Fiebersäften oder Blutdrucksenkern weiter verschärfen.

Auf der anderen Seite zeigt sich die pragmatische, fast schon zynische Anpassungsfähigkeit der globalen Konzerne. Noch bevor der Zollhammer offiziell niederging, haben die großen Pharmariesen wie die Schweizer Konzerne Roche und Novartis oder die europäischen Giganten Sanofi und GSK bereits Fakten geschaffen. Sie haben milliardenschwere Investitionen in neue Produktionsstätten in den USA angekündigt oder bereits begonnen. Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und beugen sich dem Druck, um ihren Zugang zum amerikanischen Markt zu sichern. Ihre Strategie ist nicht Widerstand, sondern vorauseilender Gehorsam. Dies offenbart eine tiefe Kluft: Während nationale Verbände und mittelständische Unternehmen auf die Einhaltung von Regeln und die Vernunft der Politik hoffen, agieren die multinationalen Konzerne längst in einer post-regelbasierten Welt, in der die Anpassung an die Launen des Mächtigsten die einzige Überlebensstrategie zu sein scheint.

Regieren per Dekret: Wie die Unklarheit selbst zum Machtinstrument wird

Ein entscheidendes Merkmal von Trumps Handelspolitik ist nicht nur die Härte der Maßnahmen, sondern auch die Art und Weise ihrer Kommunikation und die bewusste Unschärfe ihrer Ausgestaltung. Die Ankündigung der Zölle erfolgte nicht über offizielle diplomatische Kanäle, sondern als Dekret auf Truth Social. Dieser Akt der Regierung per Social Media ist an sich schon eine Demütigung für jeden Handelspartner. Doch er wird noch verstärkt durch die eklatanten Widersprüche innerhalb der US-Administration selbst. Nur Stunden bevor Trump seine Zollbombe platzen ließ, versicherte sein eigener Handelsbeauftragter bei Verhandlungen in Malaysia, dass keine weiteren Zölle geplant seien.

Diese Kakofonie ist kein Zufall, sondern Methode. Sie schafft ein Klima der permanenten Unsicherheit, in dem niemand mehr weiß, woran er sich halten soll. Langfristige Planung wird unmöglich, Vertrauen erodiert. In diesem Vakuum wird die Willkür des Präsidenten zum einzigen verlässlichen Faktor.

Dieses Prinzip der kalkulierten Unklarheit setzt sich in den Details der Regelungen fort. Die genaue Definition der Ausnahmeregelung für Unternehmen, die eine Fabrik in Amerika „bauen“, bleibt bewusst im Vagen. Zählt die Unterzeichnung eines Vertrags, der erste Spatenstich oder erst der fertige Rohbau? Die vage Formulierung – „‘breaking ground‘ and/or ‚under construction‘“ – lässt den US-Behörden maximalen Interpretationsspielraum. Sie können nach Belieben entscheiden, wer die Kriterien erfüllt und wer nicht. Dies schafft eine enorme Abhängigkeit und zwingt Unternehmen in eine Bittstellerposition. Sie müssen nicht nur investieren, sondern auch sicherstellen, dass ihre Investition von der Administration als ausreichend anerkannt wird. Die Unklarheit ist somit kein administratives Versehen, sondern ein bewusst eingesetztes Machtinstrument, das die Verhandlungsposition der USA stärkt und die der Unternehmen schwächt.

Am Rande des Abgrunds: Ein neuer globaler Handelskrieg?

Was wir derzeit erleben, ist mehr als nur eine handelspolitische Auseinandersetzung. Es ist ein fundamentaler Angriff auf die Prinzipien der Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit und Regelbasiertheit, die das Fundament der globalen Wirtschaftsordnung seit Jahrzehnten bilden. Donald Trumps Zoll-Gambit hat das Potenzial, eine unkontrollierbare Eskalationsspirale in Gang zu setzen. Wenn Verträge einseitig gebrochen werden und Zölle als Waffe zum Einsatz kommen, um politische Ziele zu erzwingen, werden auch andere Nationen früher oder später zu ähnlichen Mitteln greifen.

Die unmittelbare Gefahr besteht darin, dass die EU mit Gegenzöllen antwortet und sich ein transatlantischer Handelskrieg hochschaukelt, an dessen Ende es nur Verlierer gibt. Doch die langfristige Gefahr ist noch größer. Trumps Politik untergräbt das Vertrauen in die USA als verlässlichen Partner und Anker der Weltwirtschaft. Er treibt selbst enge Verbündete wie Deutschland und die EU dazu, ihre strategischen Abhängigkeiten zu überdenken und nach Alternativen zu suchen.

Die Drohung, als Nächstes die Halbleiterindustrie ins Visier zu nehmen, zeigt, dass der Pharma-Zoll kein Einzelfall bleiben wird. Es ist ein Testlauf, um zu sehen, wie weit man gehen kann. Die Weltwirtschaft steht an einem Scheideweg. Entweder gelingt es den verbliebenen Verfechtern einer multilateralen Ordnung, diesem Vorgehen Einhalt zu gebieten, oder wir treten ein in ein neues Zeitalter des ökonomischen Nationalismus – ein Zeitalter, das von Instabilität, Misstrauen und permanenten Konflikten geprägt sein wird. Die Kosten dafür werden wir alle tragen – in Form von höheren Preisen, unsicheren Arbeitsplätzen und, im schlimmsten Fall, leeren Regalen in den Apotheken.