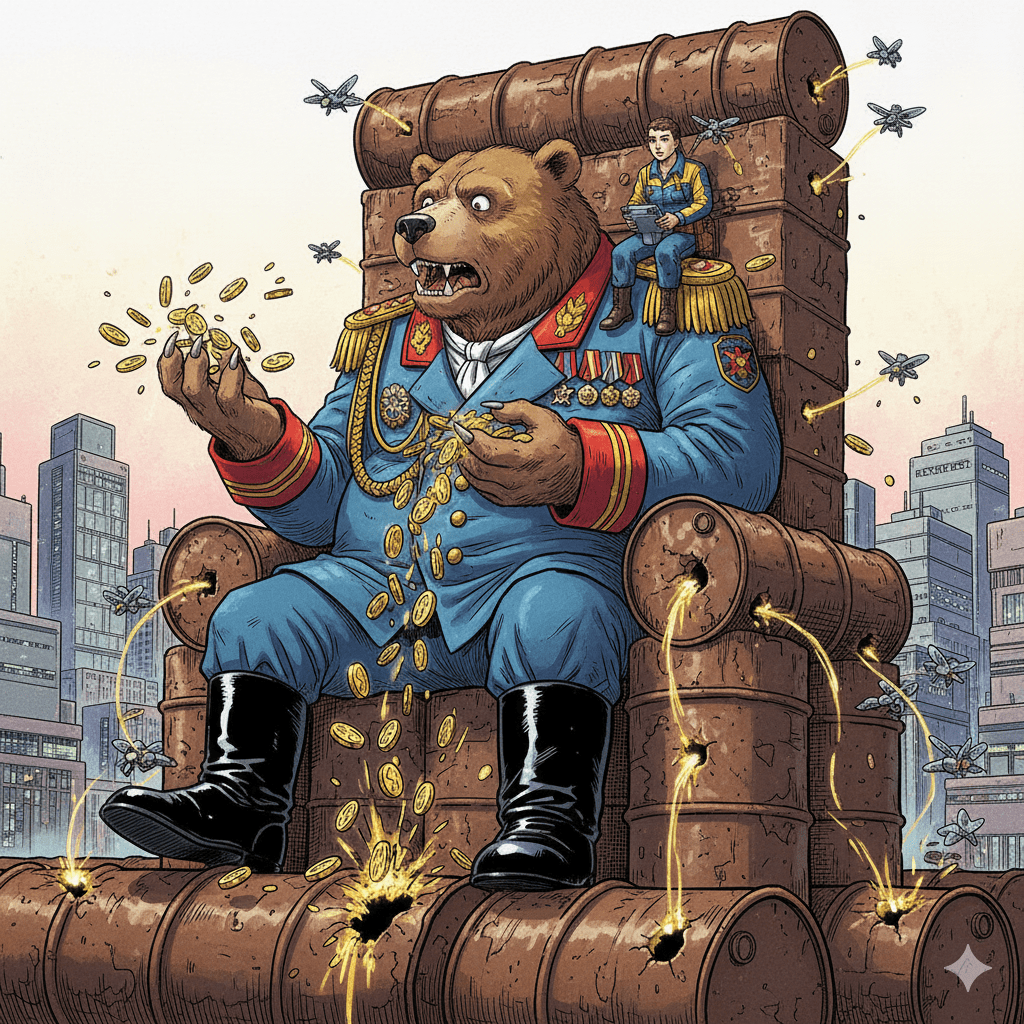

Der Krieg in der Ukraine hat sein Gesicht abermals gewandelt. Er wird nicht mehr allein in den zerfurchten Gräben des Donbass oder auf den Weiten der Südukraine entschieden. Sein Epizentrum hat sich verlagert, hat sich in die Tiefe des Raumes ausgedehnt und eine neue, unerbittliche Logik entfaltet. Flammensäulen über russischen Ölraffinerien Hunderte Kilometer hinter der Front und das Dunkel, das sich über ukrainische Metropolen senkt, wenn das Stromnetz zusammenbricht, sind die neuen Ikonen dieses Konflikts. Wir sind Zeugen der Geburt eines Krieges der Arterien, eines systematischen Ringens um die Zerstörung der wirtschaftlichen und logistischen Lebensadern des Gegners. In diesem zermürbenden Duell, das weit über die militärische Konfrontation hinausreicht, prallen zwei asymmetrische Strategien aufeinander: Kiews kalkuliertes Kalkül, Russlands ökonomische Basis durch präzise Nadelstiche zu treffen, und Moskaus brachiale Antwort, die darauf abzielt, die Ukraine als funktionierenden Staat auszulöschen. Es ist ein hochriskantes Spiel mit dem Kollaps, dessen Ausgang ungewiss ist – und dessen Konsequenzen weit über die Grenzen der beiden kriegführenden Nationen hinausreichen.

Vom Abwehrkampf zur wirtschaftlichen Offensive

In den ersten Jahren nach der Invasion beschränkte sich die ukrainische Reaktion im russischen Hinterland auf sporadische, oft symbolische Akte. Doch seit Anfang 2024 lässt sich eine tiefgreifende strategische Metamorphose beobachten. Die Angriffe auf russische Energieinfrastruktur haben an Systematik, Frequenz und vor allem an strategischer Weitsicht gewonnen. Kiew hat den Übergang von einem reinen Abwehrkampf zu einer gezielten wirtschaftlichen Offensive vollzogen, deren primäres Ziel nicht mehr nur militärische Logistik, sondern die finanzielle Herzkammer des Kremls ist: die Öl- und Gasindustrie.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die neue Taktik ist ebenso raffiniert wie unerbittlich. Statt wahlloser Schläge konzentrieren sich die ukrainischen Drohnenschwärme nun systematisch auf dieselben Raffinerien und attackieren sie in wiederholten Wellen. Anlagen in Rjasan, Wolgograd oder Kirischi wurden mehrfach getroffen, was Reparaturen erschwert und die Produktionsausfälle maximiert. Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst nannte diese Angriffe die „effektivsten Sanktionen“ – Sanktionen aus Feuer, die dort ansetzen, wo westliche Wirtschaftsmaßnahmen oft nur bedingt greifen. Das Ziel ist zweifach: Einerseits soll der Nachschub von Benzin und Diesel für die russische Invasionsarmee empfindlich gestört werden. Andererseits zielt die Strategie darauf ab, die Einnahmen aus dem Ölexport zu schmälern, die Russlands Kriegsanstrengungen finanzieren.

Ermöglicht wird diese strategische Neuausrichtung durch einen qualitativen Sprung in der ukrainischen Waffentechnologie. Die Ukraine verfügt offenkundig über mehr und leistungsfähigere Drohnen, die in der Lage sind, die russische Luftverteidigung zu überwältigen. Ein entscheidender Faktor ist jedoch die Entwicklung und der Einsatz neuer, schwerer Waffensysteme wie des Marschflugkörpers „Flamingo“. Anders als die bisherigen leichten Drohnen, die oft nur geringen Schaden anrichten, kann der Flamingo einen Sprengkopf von bis zu 400 Kilogramm tragen. Damit rückt er in eine Schadenskategorie vor, die mit westlichen Systemen wie dem „Taurus“ vergleichbar ist und die Zerstörung gehärteter Industrieanlagen ermöglicht. Diese technologische Autonomie ist jedoch aus der Not geboren. Wie der Analyst Fabian Hoffmann festhält, ist die Eigenproduktion eine direkte Konsequenz des Zögerns der europäischen Partner, schwere Offensivwaffen in ausreichender Stückzahl zu liefern. Doch auch hier gibt es Grenzen: Die Produktion des Flamingos ist komplex und durch Engpässe, insbesondere bei den Turbofan-Triebwerken, limitiert. Die ersten Einsätze zeigten zudem, dass die Präzision der Waffe noch verbessert werden muss.

Die Taktik der verbrannten (und vereisten) Erde

Die russische Reaktion auf Kiews Nadelstiche ist eine Strategie der entfesselten Gewalt, eine moderne Interpretation der Taktik der verbrannten Erde. Der Kreml, der die ukrainischen Angriffe lange Zeit herunterspielte oder ignorierte, antwortet nun mit einer massiven Eskalation der Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin selbst bezeichnete die Angriffe als direkte Vergeltung für die neue ukrainische Kampagne. Seitdem hat sich die Intensität der russischen Luftschläge dramatisch erhöht. Hunderte Drohnen und Dutzende Raketen werden fast jede Nacht auf Ziele im ganzen Land abgefeuert.

Das primäre Ziel dieser Angriffe ist das ukrainische Energiesystem, das Rückgrat der zivilen Gesellschaft und Wirtschaft, insbesondere im Angesicht des nahenden Winters. Während die Angriffe auf das Stromnetz bereits aus früheren Kriegsjahren bekannt sind, hat sich der Fokus nun erweitert und verfeinert. Zunehmend geraten Gasanlagen ins Visier – von Produktionsstätten über Speicher bis hin zu den Tausenden von Verteilungsstationen, die das Land durchziehen. Dies stellt eine existenzielle Bedrohung dar, denn die Gasinfrastruktur ist weit verzweigt und kaum flächendeckend zu verteidigen. Ein erfolgreicher Schlag gegen diese Knotenpunkte kann ganze Städte und Regionen von der Wärmeversorgung abschneiden. Die Verwundbarkeit ist enorm: Bereits im Frühjahr führten russische Angriffe zur Zerstörung von rund 42 Prozent der täglichen Gasproduktion.

Gleichzeitig hat Russland einen zweiten, ebenso kritischen Sektor ins Fadenkreuz genommen: die ukrainische Eisenbahn. Das dichte, noch aus Sowjetzeiten stammende Schienennetz ist nach dem Ausfall des Flugverkehrs die wichtigste Verkehrsader des Landes – für zivile Mobilität, aber vor allem für den militärischen Nachschub. Russland bombardiert gezielt Bahnhöfe, Depots, Brücken und Gleisanlagen, um dieses Netzwerk zu lähmen. Angriffe auf Knotenpunkte wie Losowa oder Synelnykowe zielen darauf ab, den Transport von Truppen, Waffen und Gütern zu unterbrechen und das Land logistisch zu isolieren. Trotz der bemerkenswerten Resilienz der ukrainischen Eisenbahner, die Schäden oft binnen Stunden reparieren, hinterlässt der permanente Beschuss tiefe Spuren. Die Zerstörung von 98 Brücken und über 500 Kilometern Schienen sowie der ständige Personal- und Materialmangel bringen das System an seine Belastungsgrenze.

Moskaus verleugnete Krise

Während die Zerstörungen in der Ukraine für die Weltöffentlichkeit sichtbar sind, bemüht sich der Kreml nach Kräften, die Auswirkungen des ukrainischen Gegenschlags auf das eigene Territorium zu verschleiern. Die offizielle Kommunikation Moskaus ist geprägt von Dementis und Beschwichtigungen. Regierungssprecher versichern, der russische Kraftstoffmarkt sei „stabil“ und die Lage „unter Kontrolle“. Kremltreue Medien berichten zwar über eine „Treibstoffkrise in den Regionen“, verschweigen aber konsequent die ukrainischen Angriffe als deren Ursache und nennen stattdessen Faktoren wie den Tourismus oder Wartungsarbeiten.

Doch die Realität, wie sie sich aus den vorliegenden Berichten und Analysen zusammensetzt, zeichnet ein gänzlich anderes Bild. Die ukrainischen Angriffe haben erhebliche Konsequenzen. Die Schätzungen über das Ausmaß der zerstörten Raffineriekapazitäten schwanken zwar – die Internationale Energie-Agentur geht von etwa fünf Prozent aus, während Medien wie Reuters und „Nowaja Gaseta Jewropa“ von bis zu 17 Prozent sprechen –, doch der Trend ist unverkennbar. Mindestens fünf Raffinerien sollen ihren Betrieb vollständig eingestellt haben. Die Rohölverarbeitung in Russland fiel im August auf den niedrigsten Stand seit Mai 2022.

Die Folgen für die russische Bevölkerung und Wirtschaft sind bereits spürbar. In mehr als 20 Regionen wurden Lieferengpässe bei Benzin und Diesel verzeichnet, die sich langsam der Hauptstadt Moskau nähern. Die Benzinpreise sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent gestiegen, allein seit Jahresbeginn um über 7 Prozent – und damit deutlich stärker als die offizielle Inflationsrate. Die Regierung sah sich gezwungen, den Export von Benzin und Diesel drastisch zu beschränken, um den heimischen Markt zu stabilisieren. Analysten sprechen von der längsten Treibstoffkrise seit vielen Jahren, die sich voraussichtlich bis in den Winter ziehen wird. Russland prüft bereits Alternativen wie die verstärkte Raffinierung von Öl im Partnerstaat Belarus, um die heimischen Engpässe zu kompensieren. Auch wenn Experten wie Sergej Wakulenko die Lage für Russland noch als „handhabbar“ einstufen, ist der wirtschaftliche und psychologische Druck unübersehbar. Der Kipppunkt, an dem die wirtschaftlichen Schäden die Fähigkeit zur Kriegsführung ernsthaft beeinträchtigen, ist vielleicht noch nicht erreicht, aber er rückt näher.

Ein riskantes Spiel mit dem Ölpreis

Für Kiew ist die Kampagne gegen Russlands Ölindustrie ein strategischer Erfolg, der dem Land eine dringend benötigte offensive Handlungsfähigkeit zurückgibt. Doch dieser Erfolg birgt ein erhebliches geopolitisches Risiko, das die Beziehungen zu den westlichen Partnern auf eine harte Probe stellen könnte. Die westliche Unterstützung für die Ukraine, insbesondere unter der aktuellen US-Regierung von Donald Trump, ist nicht bedingungslos. Sie fußt auf einem fragilen Gleichgewicht von strategischen Interessen, in dem die wirtschaftliche Stabilität des Westens eine zentrale Rolle spielt.

Sollten die ukrainischen Angriffe die russischen Ölexporte so stark beeinträchtigen, dass die globalen Energiepreise signifikant steigen, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen. Steigende Ölpreise würden die Inflation in Europa und den USA anheizen, die Konjunktur belasten und den innenpolitischen Druck auf die Regierungen erhöhen, ihre Unterstützung für Kiew zurückzufahren. Westliche Hauptstädte ermutigen die Ukraine daher nicht zu dieser Art der Kriegsführung, vermeiden aber bislang auch offene Kritik – ein diplomatischer Spagat, der die zugrundeliegende Nervosität offenbart. Dieses Dilemma wird durch die zunehmende Gefahr einer geografischen Eskalation des Konflikts verschärft. Vorfälle wie die Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets oder das Abstürzen russischer Drohnen auf dem Territorium von NATO-Staaten wie Polen zeigen, wie dünn die Linie zwischen einem regionalen Krieg und einer direkten Konfrontation zwischen Russland und dem westlichen Bündnis geworden ist.

Der lange Schatten der Zerstörung

Der Krieg der Arterien hat den Konflikt in eine neue, gefährliche Phase der totalen Abnutzung geführt. Der Sieg wird nicht mehr allein in Quadratkilometern eroberten Landes gemessen, sondern in Megawatt zerstörter Kraftwerksleistung, in Prozentpunkten reduzierter Raffineriekapazität und in der Fähigkeit, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollaps des Gegners herbeizuführen, bevor man selbst zusammenbricht. Für die Ukraine ist dies ein existenzieller Überlebenskampf. Ihre Widerstandsfähigkeit im Angesicht der russischen Zerstörungswut ist bemerkenswert, doch sie ist endlich. Die Abhängigkeit von westlicher Finanz- und Militärhilfe bleibt absolut, und die Zerstörung der Infrastruktur untergräbt die Basis für jede zukünftige wirtschaftliche Erholung.

Für Russland ist dieser Schlagabtausch ein Test seiner vermeintlichen Resilienz. Die ukrainischen Angriffe haben erstmals spürbare Risse in der Fassade der wirtschaftlichen Stabilität erzeugt und den Krieg für die russische Bevölkerung greifbar gemacht. Doch die russische Wirtschaft ist groß und verfügt über erhebliche Reserven. Die entscheidende Frage bleibt, wann und ob ein Punkt erreicht wird, an dem der ökonomische Schmerz die politische Bereitschaft zur Fortführung des Krieges übersteigt.

Unabhängig davon, wer diesen zermürbenden Kampf am Ende für sich entscheidet, steht eines bereits fest: Der lange Schatten der Zerstörung wird über beiden Ländern liegen. Die systematische Demolierung der Energie- und Transportinfrastruktur ist nicht nur ein kriegsentscheidender Akt, sondern auch eine Hypothek für Generationen. Der Wiederaufbau wird gewaltige Ressourcen erfordern und die wirtschaftliche Entwicklung beider Nationen auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurückwerfen. In diesem Krieg der Arterien gibt es am Ende möglicherweise keine wirklichen Gewinner, sondern nur unterschiedliche Grade der Niederlage.