In der gleißenden Sonne der Wüste Arizonas, in der artifiziellen Kathedrale eines Football-Stadions, wurde an einem Septemberwochenende nicht nur ein Mensch zu Grabe getragen, sondern mit ihm auch ein Rest jener politischen Vernunft, die einst das Fundament der amerikanischen Republik bildete. Die Trauerfeier für den ermordeten rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk war weit mehr als eine letzte Ehrerbietung. Sie war eine sorgsam orchestrierte, stundenlange politische Messe, eine bombastische Inszenierung, deren Zweck nicht Trauer, sondern Transformation war: die Umwandlung eines Menschen in einen Märtyrer, die Verwandlung einer politischen Bewegung in eine Heilslehre und die Weihe eines nationalen Feldzugs zum spirituellen Krieg. Was die Welt in Glendale erlebte, war die Apotheose des Trumpismus – eine Bewegung, die den Tod nicht als Anlass zur Einkehr begreift, sondern als ultimatives politisches Kapital nutzt. Hier wurde, unter dem Deckmantel des Gedenkens, eine neue, gefährlichere Phase des amerikanischen Kulturkampfes eingeläutet, in der politische Gegner zu Häretikern erklärt und die Zerstörung des Feindes zur göttlichen Pflicht erhoben wird.

Die Anatomie einer Inszenierung

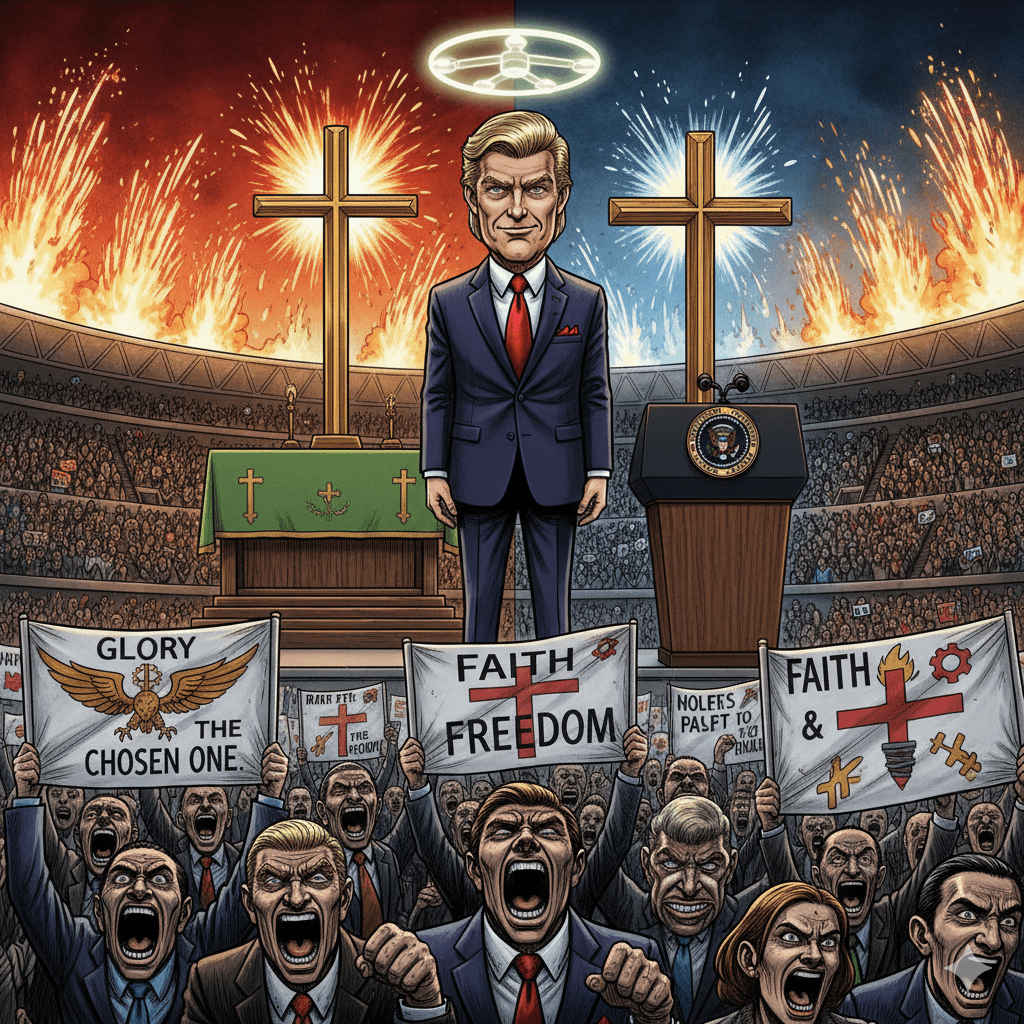

Die Veranstaltung entzog sich von Beginn an jeder herkömmlichen Kategorisierung. Sie war ein Amalgam aus Super-Bowl-Ästhetik, evangelikalem Erweckungsgottesdienst und dem Pomp eines Staatsaktes. Pyrotechnik kündigte den Auftritt des Präsidenten an, während Country-Sänger Lee Greenwood die inoffizielle Hymne der Bewegung, „God Bless the USA“, intonierte. Die Rednerpulte waren hinter Panzerglas verschanzt, eine unübersehbare visuelle Metapher für den belagerten Zustand, in dem sich die Bewegung selbst wahrnimmt. Doch die eigentliche Alchemie fand auf der sprachlichen Ebene statt. Kirks Tod wurde systematisch aus dem profanen Kontext eines Gewaltverbrechens gelöst und in einen sakralen Rahmen überführt. Vizepräsident J.D. Vance sprach von Kirk als einem „Märtyrer für den christlichen Glauben“, dessen Tod eine „Wiedererweckung“ ausgelöst habe. Andere Redner zogen direkte Parallelen zu biblischen Figuren, verglichen Kirk mit Mose, der sein Volk an die Schwelle des Gelobten Landes führt, es aber selbst nicht betreten darf. Der rechte Aktivist Jack Posobiec beschwor mit erhobenem Rosenkranz einen „spirituellen Krieg“, zu dem die Gläubigen nun die „volle Rüstung Gottes“ anlegen müssten. Diese bewusste Verschmelzung von politischer Agenda und eschatologischer Rhetorik diente einem klaren Ziel: die eigenen politischen Ziele als gottgewollt und den Kampf gegen den politischen Gegner als einen metaphysischen Kampf zwischen Gut und Böse zu legitimieren. In dieser Welt gibt es keine politischen Meinungsverschiedenheiten mehr, nur noch Licht und Finsternis, Tugend und Bosheit.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Ein Staatsakt für einen Privatmann

Die schiere Dimension der Veranstaltung wirft eine fundamentale Frage auf: Weshalb entschied sich die amtierende US-Regierung unter Donald Trump, einem privaten Bürger, der vor seinem Tod laut Umfragen nur etwa einem Viertel der Amerikaner wirklich bekannt war, eine Ehrung zuteilwerden zu lassen, die in Aufwand und Protokoll der Beisetzung eines Präsidenten glich? Die Antwort liegt in der strategischen Logik des Trumpismus. Die Ehrung galt nicht primär dem Menschen Charlie Kirk, sondern dem Symbol, das aus ihm geschaffen werden konnte. Seine Ermordung lieferte den perfekten, tragischen Anlass, um die eigene Bewegung als verfolgte Gemeinschaft zu inszenieren und gleichzeitig die totale Macht des Staates zu demonstrieren. Die Anwesenheit des Präsidenten, des Vizepräsidenten und eines Großteils des Kabinetts, die massive Sicherheitsarchitektur unter der höchsten Schutzstufe des Heimatschutzministeriums und die Entsendung von Regierungsflugzeugen waren Signale der Stärke und der bedingungslosen Loyalität gegenüber den eigenen Reihen.

Die politische Schlagseite dieser Inszenierung wird im Vergleich, den mehrere Beobachter zogen, besonders deutlich: die Ermordung der demokratischen Abgeordneten Melissa Hortman und ihres Mannes nur wenige Monate zuvor. Damals verurteilte Trump die Gewalt zwar pro forma in einer Stellungnahme, doch weder reiste er zum Trauerakt, noch wurde die Tat zum Anlass genommen, vor radikalen rechten Kräften zu warnen. Diese Ungleichbehandlung entlarvt die Gedenkfeier für Kirk als das, was sie im Kern war: keine Geste nationaler Einheit, sondern ein zutiefst parteiischer Akt, der Trauer als Waffe im politischen Kampf einsetzt. Die Botschaft ist unmissverständlich: Das Leben eines Verbündeten ist unendlich mehr wert als das eines Gegners.

Die zwei Gesichter des Zorns: Vergebung gegen Hass

Im Zentrum dieses politischen Gottesdienstes offenbarte sich ein innerer Konflikt, der die zukünftige Richtung der konservativen Bewegung definieren könnte. Es war der Moment, als Erika Kirk, die Witwe des Ermordeten, ans Rednerpult trat. In einer Rede von beeindruckender emotionaler Kraft und moralischer Klarheit sprach sie dem Mörder ihres Mannes ihre Vergebung aus. Sie zitierte die Worte Jesu am Kreuz – „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“ – und erklärte, dass die Antwort auf Hass nicht Hass sein könne, sondern Liebe. Ihr Auftritt war ein kraftvolles Plädoyer für die Kernprinzipien des christlichen Glaubens, die im Rest der Veranstaltung so oft beschworen, aber so selten gelebt wurden.

Dieser Moment der Gnade wurde jedoch von Donald Trump persönlich zunichtegemacht. In seiner Rede, einer bizarren Mischung aus Trauerbekundung und Wahlkampfrhetorik, lobte er Kirk zwar dafür, seine Gegner nicht gehasst zu haben, fügte dann aber mit theatralischer Offenheit hinzu: „In diesem Punkt war ich mit Charlie nicht einer Meinung. Ich hasse meine Gegner und will nicht das Beste für sie. Tut mir leid, Erika.“ Dieser Satz war kein Ausrutscher, sondern eine strategische Positionierung. Trump demontierte bewusst die christliche Botschaft der Versöhnung und ersetzte sie durch das Gesetz des politischen Dschungels: unversöhnlicher Hass als Tugend. In diesem einen Satz kristallisierte sich die Essenz seiner Präsidentschaft und der von ihm geprägten Bewegung. Er signalisierte seiner Anhängerschaft, dass der Glaube zwar ein nützliches Instrument zur Mobilisierung ist, seine ethischen Imperative jedoch jederzeit der Logik der Macht untergeordnet werden. Erika Kirks Versuch, eine Brücke zu bauen, wurde von Trump in eine Kriegserklärung umgedeutet.

Allianzen im Wüstenstaub

Die Gästeliste der Trauerfeier las sich wie das „Who is Who“ der amerikanischen Rechten und offenbarte die gefestigten und neu entstehenden Machtstrukturen innerhalb des MAGA-Universums. Neben der versammelten Regierungsmannschaft, von Außenminister Marco Rubio bis zu Verteidigungsminister Pete Hegseth, waren auch einflussreiche Medienfiguren wie Tucker Carlson und Aktivisten wie Stephen Bannon anwesend. Ihre Präsenz war mehr als nur eine Beileidsbekundung; sie war eine Demonstration der Geschlossenheit und ein kollektives Treuebekenntnis zum Märtyrer und zu dem Mann, der ihn heiliggesprochen hatte.

Besonders aufschlussreich war die Anwesenheit und die öffentliche Versöhnung von Donald Trump mit dem Tech-Milliardär Elon Musk. Nach einem monatelangen, öffentlich ausgetragenen Zerwürfnis zeigten sich die beiden Männer Seit an Seit, im Gespräch vertieft. Dieses Bild ist von erheblicher symbolischer und strategischer Bedeutung. Es signalisiert die Konsolidierung einer Allianz zwischen der nationalistisch-populistischen Politik Trumps und der disruptiven Kraft des Silicon-Valley-Kapitals. Musk, der mit seinen Plattformen die globale digitale Öffentlichkeit maßgeblich beeinflusst, schließt den Kreis zu einer Bewegung, die auf der Meisterung der Informationskriegsführung basiert. Die Wiedervereinigung „für Charlie“, wie Musk später postete, ist in Wahrheit ein Pakt für die Zukunft, der die Verflechtung von politischer Macht, medialer Reichweite und technologischem Einfluss auf eine neue Stufe hebt.

Der amerikanische Märtyrerkult in historischer Perspektive

Die Vereinigten Staaten haben eine lange und komplexe Geschichte der Verquickung von Religion und Politik. Von der Vorstellung der „City upon a Hill“ der puritanischen Gründerväter bis zur Bürgerrechtsbewegung unter Führung von Reverend Martin Luther King Jr. – religiöse Narrative waren stets ein integraler Bestandteil des nationalen Diskurses. Doch die Veranstaltung in Glendale markiert eine tektonische Verschiebung. Es handelt sich nicht mehr um die integrative „Zivilreligion“, die gemeinsame Werte über parteipolitische Gräben hinweg beschwört, sondern um die exklusive Sakralisierung einer einzigen politischen Ideologie.

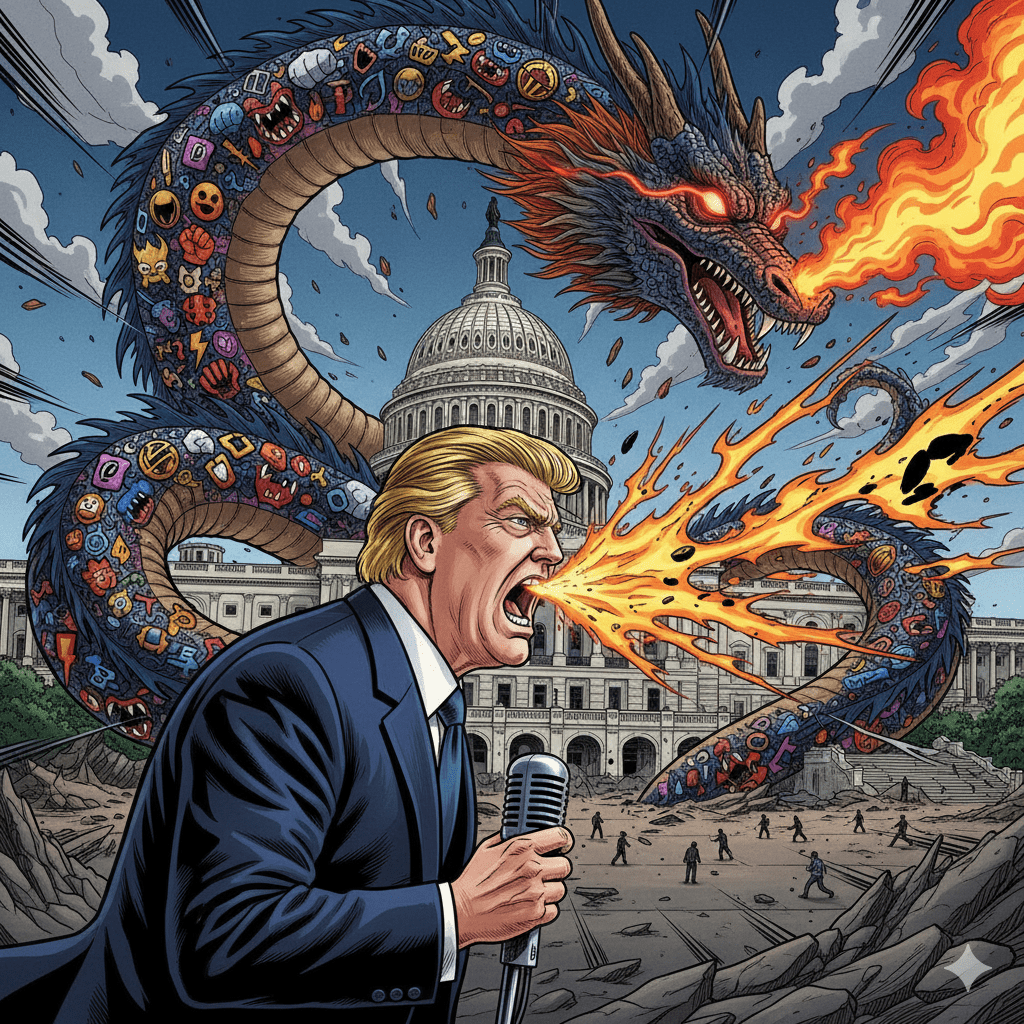

Der entscheidende Unterschied liegt in der Radikalität der Feindbestimmung und der Endzeitstimmung. Frühere religiös-politische Bewegungen zielten oft, zumindest rhetorisch, auf die „Rettung der Seele Amerikas“ im Ganzen ab. Die in Glendale zelebrierte Theologie ist hingegen eine des permanenten Krieges. Stephen Miller, Trumps stellvertretender Stabschef, sprach davon, einen „Drachen“ geweckt zu haben und rief zum Kampf für die „Rettung der westlichen Zivilisation“ auf. Diese apokalyptische Sprache, die den politischen Gegner nicht als Konkurrenten, sondern als existenziellen Feind, als „das Böse“ oder gar als „nicht voll menschlich“ darstellt, ist ein Bruch mit den Konventionen der demokratischen Auseinandersetzung. Sie ersetzt den auf Kompromiss angelegten politischen Prozess durch einen auf Vernichtung abzielenden Glaubenskrieg.

Die Saat des Drachen: Risiken und Folgen

Die unmittelbaren Folgen dieser Eskalation sind bereits sichtbar. Die Trump-Administration nutzt die aufgeheizte Stimmung, um einen Feldzug gegen Kritiker und Andersdenkende zu führen. Der Druck auf Medienhäuser, der im Fall der Absetzung des Late-Night-Hosts Jimmy Kimmel gipfelte, ist nur ein Beispiel für ein Klima der Einschüchterung. Trump selbst drohte, sein Justizministerium werde „Netzwerke verrückter Linksradikaler“ zur Strecke bringen, die er ohne Beweise für die Gewalt verantwortlich macht. Diese Rhetorik ist mehr als nur Wahlkampfgetöse; sie ist eine offene Infragestellung der Meinungsfreiheit und schafft ein Klima, in dem administrative Willkür als legitime Notwehr erscheinen soll.

Die größte Gefahr liegt jedoch in der langfristigen Vergiftung des politischen Klimas. Wenn eine große politische Bewegung ihren Anhängern suggeriert, sie befänden sich in einem heiligen Krieg gegen dämonische Kräfte, senkt dies die Hemmschwelle für politische Gewalt dramatisch. Die Worte von Stephen Miller, die Feinde hätten keine Ahnung, „welcher Drache nun durch Kirks Mord aufgeweckt worden sei“, sind keine leere Drohung. Sie sind das ideologische Rüstzeug für eine Zukunft, in der Attentate nicht mehr als tragische Verirrungen, sondern als logische Konsequenz eines unversöhnlichen Kampfes betrachtet werden könnten. Die Organisation „Turning Point USA“, nun unter der Führung von Erika Kirk, steht vor einer Zerreißprobe: Wird sie dem versöhnlichen Weg folgen, den die Witwe in ihrer Rede andeutete, oder wird sie sich der radikalen Agenda des Hasses unterwerfen, die Trump vorgab? Die gesamte Inszenierung von Glendale lässt wenig Zweifel daran, welcher Pfad der wahrscheinlichere ist.

Die Trauerfeier für Charlie Kirk war somit ein Fanal. Sie war der Moment, in dem eine politische Bewegung ihre Maske fallen ließ und sich offen zu einer Ideologie bekannte, die auf der Erschaffung von Heiligen und der Dämonisierung von Feinden beruht. Die Konsekration von Charlie Kirk zum Märtyrer war gleichzeitig die Konsekration eines neuen, dunklen Kapitels der amerikanischen Politik. Der in Arizona ausgerufene „spirituelle Krieg“ ist ein Krieg gegen den Pluralismus, gegen den Kompromiss und letztlich gegen die Grundlagen der liberalen Demokratie selbst. Der Drache ist geweckt, und es bleibt die beunruhigende Frage, ob er sich noch zähmen lässt.