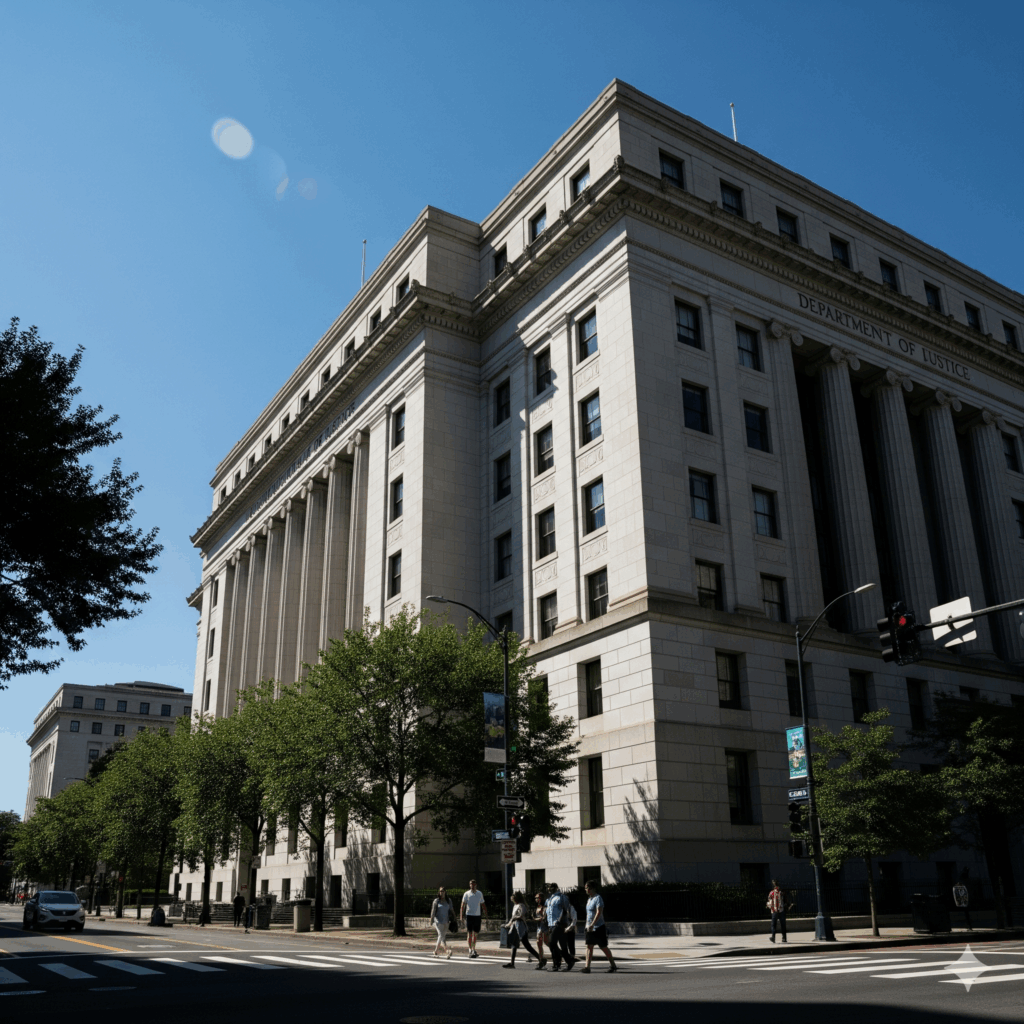

Es ist ein digitaler Befehl, formuliert in der rohen Unmittelbarkeit sozialer Medien, der jedoch die Grundfesten der amerikanischen Gewaltenteilung erschüttert. Wenn Präsident Donald Trump seine Generalstaatsanwältin Pam Bondi über die Plattform Truth Social öffentlich anweist, „JETZT“ gegen seine politischen Gegner vorzugehen, markiert dies mehr als nur einen weiteren Tabubruch. Es ist die offene Kriegserklärung an ein Prinzip, das seit dem Watergate-Skandal als sakrosankt galt: die Unabhängigkeit der Justiz von den tagespolitischen Launen des Weißen Hauses. In seiner zweiten Amtszeit geht Trump weit über die erratischen Interventionen seiner ersten Präsidentschaft hinaus. Was wir erleben, ist kein impulsives Agieren mehr, sondern die methodische Demontage eines der wichtigsten Dämme, die die amerikanische Demokratie vor der Willkür der Macht schützen. Das Justizministerium wird systematisch zu einem Instrument der persönlichen Rache und des Machterhalts umfunktioniert – ein Prozess, dessen jüngste Eskalationen im Fall des entlassenen Staatsanwalts Erik S. Siebert und der geschützten Hand über dem loyalen Funktionär Tom Homan ihre beunruhigende Gestalt finden.

Ein Exempel statuieren

Der Fall Erik S. Siebert ist ein Lehrstück über die neuen Realitäten im amerikanischen Justizapparat. Siebert, bis vor kurzem noch der leitende Bundesstaatsanwalt für den wichtigen Eastern District of Virginia, war kein liberaler Quertreiber oder ein Relikt der Vorgängerregierung. Er war ein von Trump selbst nominierter, von konservativen Kreisen in Virginia empfohlener Karriere-Jurist, dessen Amtsverlängerung sogar von den Richtern seines Bezirks einstimmig bestätigt worden war. Seine professionelle Reputation war tadellos. Doch Siebert beging in den Augen des Präsidenten einen unverzeihlichen Fehler: Er hielt sich an das Gesetz. Als er nach Prüfung der Beweislage zu dem Schluss kam, dass eine Anklage gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wegen Hypothekenbetrugs und gegen den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey wegen angeblicher Falschaussage juristisch nicht haltbar sei, folgte er dem ehernen Grundsatz der Strafverfolgung, wonach Fakten und nicht politische Wünsche die Grundlage einer Anklage bilden müssen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Diese professionelle Integrität wurde ihm zum Verhängnis. Die Entscheidung, keine Anklage zu erheben, löste eine konzertierte Kampagne zu seiner Absetzung aus, die direkt vom Präsidenten befeuert wurde. „Ich will ihn raus“, erklärte Trump unumwunden gegenüber Reportern, nur um kurz darauf auf Truth Social zu verkünden: „Er hat nicht gekündigt, ich habe ihn gefeuert!“ Diese brutale Offenheit ist das eigentlich Neue. Die Botschaft an jeden der 93 US-Staatsanwälte im Land ist unmissverständlich: Fachliche Kompetenz und juristische Sorgfalt sind sekundär. Das einzige Kriterium, das über Verbleib oder Sturz entscheidet, ist die bedingungslose Bereitschaft, die justizielle Maschinerie im Sinne des Präsidenten gegen dessen Feinde in Stellung zu bringen. Die Episode um Siebert zeigt, dass selbst ein konservativer Jurist nicht mehr ausreicht; gefordert ist der politische Soldat in der Robe des Anklägers.

Die neuen Einflüsterer der Macht

Die Demontage der rechtsstaatlichen Institutionen wird dabei nicht nur von innen, sondern auch von außen vorangetrieben. Die Causa Siebert enthüllt eine beunruhigende Machtverschiebung hin zu Akteuren, die außerhalb der traditionellen Befehls- und Kontrollketten des Justizministeriums operieren. Figuren wie Bill Pulte, der Direktor der Federal Housing Finance Agency, und Ed Martin, der selbsternannte Leiter einer ministeriumsinternen Arbeitsgruppe zur „Bekämpfung der Instrumentalisierung der Justiz“, agieren als eine Art informelles Tribunal. Pulte war es, der die ursprünglichen, von Sieberts Büro als substanzlos eingestuften Vorwürfe überhaupt erst in die Welt gesetzt hatte. Gemeinsam mit Martin lobbyierte er anschließend direkt im Weißen Haus für die Entlassung des unkooperativen Staatsanwalts.

Diese Entwicklung untergräbt die etablierten hierarchischen und prozessualen Strukturen des Ministeriums fundamental. Entscheidungen über Ermittlungen und Personal werden nicht mehr auf Basis interner juristischer Prüfungen und Empfehlungen getroffen, sondern durch den direkten Draht politischer Aktivisten zum Präsidenten. Selbst hochrangige Beamte wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche, der sich Berichten zufolge für Sieberts Verbleib einsetzte, werden in diesem neuen Machtgefüge übergangen. Die formellen Institutionen werden ausgehöhlt und durch ein informelles Netzwerk von Loyalisten ersetzt, dessen einzige Legitimation die Gunst des Präsidenten ist. Dies schafft ein Klima der Unsicherheit und fördert eine Kultur des vorauseilenden Gehorsams, in der die Angst vor dem Zorn des Weißen Hauses jede unabhängige juristische Erwägung erstickt.

Zweierlei Maß für Freund und Feind

Die ganze Perfidie dieses neuen Systems offenbart sich jedoch erst im direkten Vergleich. Während ein pflichtbewusster Staatsanwalt für seine Weigerung, politische Gegner ohne ausreichende Beweise anzuklagen, aus dem Amt gejagt wird, genießt ein treuer Gefolgsmann des Präsidenten, Tom Homan, den vollen Schutz des Justizapparats – trotz erdrückender Indizien für potenziell kriminelles Verhalten. Homan, Trumps sogenannter „Grenz-Zar“, wurde im Rahmen einer verdeckten FBI-Operation dabei aufgezeichnet, wie er eine Tasche mit 50.000 Dollar in bar von vermeintlichen Geschäftsleuten entgegennahm. Im Gegenzug für das Geld, so der Vorwurf, habe er versprochen, den Undercover-Agenten bei der Erlangung zukünftiger Regierungsaufträge im Bereich der Grenzsicherheit zu helfen.

Ein Vorgang, der unter normalen Umständen eine intensive Untersuchung wegen Bestechlichkeit nach sich ziehen würde, wurde unter der Ägide der Trump-Administration bemerkenswert geräuschlos beendet. Die offizielle Begründung der Justizbeamten ist ein Musterbeispiel juristischer Spitzfindigkeiten: Man habe Zweifel gehabt, ob man einer Jury einen spezifischen quid pro quo hätte nachweisen können, zumal Homan zum Zeitpunkt der Geldübergabe kein offizielles Regierungsamt bekleidet habe. Diese Argumentation ignoriert geflissentlich, dass Homan als designierter Grenz-Zar bereits über erheblichen potenziellen Einfluss verfügte. Die Entscheidung, das Verfahren einzustellen, bevor alle Beweismittel ausgeschöpft waren, steht in einem schreienden Widerspruch zur Hartnäckigkeit, mit der die haltlosen Vorwürfe gegen James und Comey verfolgt wurden. Hier wird das Recht nicht mehr blind angewendet, sondern sehend gemacht: Es kneift ein Auge zu, wenn es um Freunde geht, und starrt unerbittlich auf die Feinde.

Der Dammbruch nach Watergate

Dieser offene Einsatz eines zweierlei Maßes markiert einen qualitativen Sprung in der Erosion rechtsstaatlicher Normen. Politische Einflussnahme auf die Justiz ist in der amerikanischen Geschichte kein gänzlich neues Phänomen. Der Skandal um die Entlassung von neun US-Staatsanwälten unter Präsident George W. Bush im Jahr 2006 führte damals zum Rücktritt von Generalstaatsanwalt Alberto Gonzales und zu einer tiefen institutionellen Krise. Der entscheidende Unterschied zu heute liegt jedoch in der Reaktion: Was damals als Skandal galt und politische Konsequenzen nach sich zog, wird von der Trump-Administration heute als legitimes politisches Handeln offen proklamiert und verteidigt. Die Schutzmauern, die nach der Watergate-Affäre mühsam errichtet wurden, um eine politische Instrumentalisierung der Justiz zu verhindern, werden nicht mehr heimlich untergraben, sondern bei hellichtem Tage eingerissen.

Trump selbst scheint die Lehren aus seiner ersten Amtszeit gezogen zu haben. Damals warnten ihn Berater noch vor den politischen Gefahren, die mit der Entlassung von Bundesstaatsanwälten wie Geoffrey Berman in New York verbunden waren. Heute, so berichten Insider, entgegnet er auf solche Bedenken mit einem gleichgültigen „Das ist mir egal“. Er fühlt sich durch die überstandenen Amtsenthebungsverfahren und Anklagen in seiner Überzeugung bestärkt, dass die alten Regeln für ihn nicht mehr gelten. Die einstige Schamgrenze ist gefallen. An ihre Stelle ist eine aggressive Entschlossenheit getreten, den gesamten Justizapparat seiner persönlichen Agenda zu unterwerfen.

Die Aushöhlung einer Institution

Die Folgen dieses Angriffs sind bereits jetzt verheerend. Die beabsichtigte Nominierung von Lindsey Halligan, einer ehemaligen Versicherungsanwältin aus Trumps persönlichem Verteidigerteam ohne jegliche Erfahrung als Staatsanwältin, für den prestigeträchtigen Posten Sieberts ist symptomatisch. Fachliche Qualifikation wird durch persönliche Loyalität ersetzt. Dies sendet eine fatale Botschaft an die Tausenden von Karriere-Anwälten im Justizministerium, deren Berufsethos auf den Prinzipien der Unparteilichkeit und Objektivität beruht. Die moralische Zersetzung einer ganzen Institution droht. Wer nicht bereit ist, sich dem politischen Diktat zu beugen, muss mit Degradierung oder Entlassung rechnen, wie der Fall von Sieberts Stellvertreterin zeigt. Andere, wie die Staatsanwälte im Fall des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams, wählen den Weg des Rücktritts aus Protest.

Das Resultat ist ein Justizsystem, das nicht mehr, wie es das Ideal verlangt, „ohne Furcht und Gunst“ (without fear or favor) agiert, sondern genau von diesen beiden Polen bestimmt wird: der Furcht vor dem Zorn des Präsidenten und der Hoffnung auf seine Gunst. Langfristig untergräbt dies das Fundament, auf dem das Vertrauen der Bürger in das Rechtssystem ruht – die Überzeugung, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Wenn der Eindruck entsteht, dass der Zugang zur Gerechtigkeit davon abhängt, ob man auf der richtigen oder falschen Seite der politischen Macht steht, verliert das Recht seine legitimierende Kraft.

Die Frage, die sich Amerika in diesen Tagen stellen muss, ist fundamental: Dient das Recht dem Staat oder dient es der Person, die an seiner Spitze steht? Die Antwort, die die Trump-Administration gibt, ist ebenso klar wie verheerend. Der Kampf um die Seele des amerikanischen Justizministeriums hat begonnen, und sein Ausgang wird darüber entscheiden, ob die USA eine Rechtsnation bleiben oder zu einem System abgleiten, in dem die Macht das Recht definiert – und nicht umgekehrt.