Es war ein Exempel. Nichts Geringeres als das war die Absetzung von Jimmy Kimmels Late-Night-Show, ein kühl kalkulierter Akt, der in seiner öffentlichen Zurschaustellung die eigentliche Botschaft trug: Widerstand ist nicht nur zwecklos, er ist existenzgefährdend. Wer in der zweiten Amtszeit von Donald Trump glaubte, der Konflikt zwischen der Regierung und den freien Medien würde sich auf verbale Scharmützel und juristische Nadelstiche beschränken, wurde in diesen Tagen eines Besseren belehrt. Der Fall Kimmel ist kein weiterer Ausrutscher im Kulturkampf, keine überhitzte Reaktion auf einen misslungenen Witz. Er ist die Chiffre für einen Paradigmenwechsel, für eine perfide Strategie, die nicht mehr auf die offene Konfrontation setzt, sondern auf die stille Strangulierung durch administrative und ökonomische Macht. Was wir erleben, ist der Versuch, die vierte Gewalt nicht zu zerschlagen, sondern sie zur Selbstaufgabe zu zwingen – ein Prozess, der die Grundfesten der amerikanischen Demokratie leiser, aber womöglich nachhaltiger erodieren lässt als jede offene Attacke.

Anatomie einer Demontage

Die Kausalkette, die zur vorläufigen Auslöschung einer der bekanntesten Sendungen im amerikanischen Fernsehen führte, ist ein Lehrstück in moderner Machtausübung. Am Anfang stand ein Monolog Jimmy Kimmels, in dem er nach dem Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk der MAGA-Bewegung vorwarf, den Tod Kirks politisch zu instrumentalisieren. Es waren pointierte, vielleicht auch ungerecht verallgemeinernde Worte – das tägliche Brot eines Late-Night-Satirikers. Doch in der von der Trump-Regierung geschaffenen Atmosphäre sind solche Worte keine bloßen Meinungsäußerungen mehr, sondern Anlässe für eine konzertierte Aktion.

Die Reaktion folgte einem präzise orchestrierten Drehbuch. Zuerst wurde der Clip in den sozialen Medien und rechten Nachrichtenkanälen verbreitet, um den öffentlichen Druck aufzubauen. Dann trat der entscheidende Akteur auf den Plan: Brendan Carr, der von Donald Trump installierte Vorsitzende der Medienaufsichtsbehörde FCC. Seine Worte, man könne die Sache „auf die leichte oder die harte Tour“ regeln, waren keine beiläufige Drohung. Sie waren das unmissverständliche Signal an den Sender ABC und dessen Mutterkonzern Disney, dass die Lizenzen ihrer lokalen Sendepartner auf dem Spiel stünden. Dies ist der Kern der neuen Strategie: die Verlagerung des Drucks von der inhaltlichen Kritik auf die existenziellen Grundlagen der Unternehmen.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Wirkung war unmittelbar und verheerend. Zuerst kündigten die Medienkonzerne Nexstar und Sinclair, denen ein Großteil der lokalen ABC-Partnerstationen gehört, an, Kimmels Show aus dem Programm zu nehmen. Ihre Motivation war rein wirtschaftlicher Natur. Nexstar, der größte Betreiber von Lokalfernsehen in den USA, steht vor einer milliardenschweren Fusion mit dem Konkurrenten Tegna – ein Deal, der der Genehmigung durch Carrs FCC bedarf. Sinclair wiederum ist seit Langem für seine konservative Ausrichtung und Nähe zu Trump bekannt. Diese Konzerne wählten, wie von Carr nahegelegt, „die leichte Tour“. Für Disney und ABC wurde die Lage damit unhaltbar. Ohne die lokalen Partner bricht das Geschäftsmodell des Network-Fernsehens zusammen. Die Entscheidung, Kimmels Sendung „unbefristet auszusetzen“, war am Ende keine redaktionelle, sondern eine betriebswirtschaftliche Kapitulation. Der Dollar, so resümierte es ein ehemaliger ABC-Moderator, war wichtiger als die Meinungsfreiheit.

Das System der Angst

Der Fall Kimmel steht dabei nicht isoliert da. Er ist die Speerspitze einer breiter angelegten Kampagne, die darauf abzielt, jede Form von kritischer Öffentlichkeit systematisch zu untergraben. Die Absetzung der „Late Show“ von Stephen Colbert bei CBS, offiziell aus finanziellen Gründen, fügt sich nahtlos in dieses Muster. Auch hier ging eine milliardenschwere Fusion – Paramount Global mit Skydance – voraus, die von der FCC genehmigt werden musste, nachdem CBS News eine Millionenzahlung an eine Stiftung Trumps geleistet hatte. Colbert selbst nannte es treffend „ein großes, fettes Schmiergeld“.

Parallel dazu führt die Regierung einen juristischen Zermürbungskrieg gegen die Flaggschiffe des amerikanischen Journalismus. Eine Klage über 15 Milliarden Dollar gegen die „New York Times“ und eine weitere über zehn Milliarden gegen das „Wall Street Journal“ sollen nicht gewonnen, sondern als Drohkulisse aufgebaut werden. Die Summen übersteigen den Börsenwert der Verlage und sollen eine klare Botschaft senden: Kritische Berichterstattung kann den Ruin bedeuten. Dieses Muster der Einschüchterung erstreckt sich bis in die Personalpolitik. Bei der „Washington Post“ etwa wurde die letzte schwarze Kolumnistin nach kritischen Äußerungen zum Kirk-Attentat entlassen, während das Blatt insgesamt einen spürbaren Rechtsruck vollzog. Selbst Präsident Trump verbirgt die Strategie nicht, wenn er öffentlich darüber sinniert, den Sendern NBC und MSNBC die Lizenzen zu entziehen und als nächste Ziele die Moderatoren Jimmy Fallon und Seth Meyers benennt. Es ist ein System, das auf Angst, wirtschaftlicher Erpressung und der permanenten Androhung existenzieller Konsequenzen basiert.

Die regulatorische Waffe

Die Trump-Regierung hat die traditionell unabhängigen Regulierungsbehörden in scharfe politische Waffen umgeschmiedet. Die FCC unter Brendan Carr, einem Co-Autor des ultra-konservativen Strategiepapiers „Project 2025“, agiert nicht mehr als neutrale Instanz, sondern als ausführendes Organ der präsidialen Agenda. Die juristische Grenze zwischen zulässiger Einflussnahme, dem sogenannten „Bully Pulpit“, und verfassungswidriger Nötigung wird dabei bewusst überschritten. Der Supreme Court hat in wegweisenden Urteilen wie Bantam Books v. Sullivan und jüngst NRA v. Vullo klargestellt, dass die Regierung private Akteure nicht dazu zwingen darf, unliebsame Meinungen in ihrem Namen zu unterdrücken. Ein Regierungsbeamter kann seine Meinung äußern, aber er darf die Macht des Staates nicht nutzen, um zu bestrafen oder zu zensieren.

Carrs Drohung, die Lizenzvergabe an das Wohlverhalten der Sender zu knüpfen, ist ein klarer Fall von „Coercion“. Die FCC hat zwar die Befugnis, Lizenzen im „öffentlichen Interesse“ zu vergeben, doch dieses Mandat wurde nie als Freibrief für inhaltliche Zensur verstanden. Die aktuelle Praxis pervertiert diesen Grundsatz. Sie macht die Einhaltung der Parteilinie zur Voraussetzung für die wirtschaftliche Existenz. Diese Vorgehensweise erinnert in ihrer systematischen Natur an die dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte. Beobachter wie die Bürgerrechtsorganisation ACLU sprechen von einer Entwicklung, die „schlimmer als der McCarthyismus“ sei. Während die Hexenjagd der 1950er-Jahre auf einer ideologischen Hysterie basierte, fußt die heutige Strategie auf einem kalten, bürokratischen Kalkül zur Ausschaltung jeglicher Opposition.

Risse im monolithischen Block

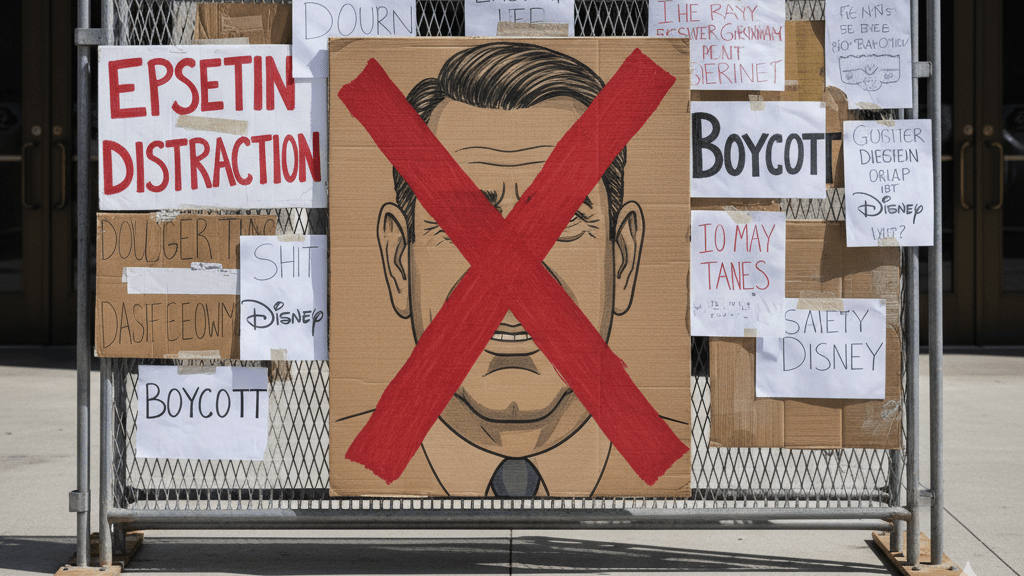

Doch die Reaktion auf die Demontage von Jimmy Kimmel zeigt auch, dass die amerikanische Zivilgesellschaft noch über Abwehrkräfte verfügt. Die Solidarität unter den verbliebenen Late-Night-Moderatoren war unmittelbar und unerschrocken. Jon Stewart, Stephen Colbert, Jimmy Fallon und Seth Meyers parodierten in ihren Sendungen eine unterwürfige, regierungskonforme Haltung und entlarvten so die Absurdität der geforderten Loyalität. Auch aus Hollywood regte sich Widerstand: Stars wie Pedro Pascal und Mark Ruffalo stellten sich öffentlich hinter Kimmel, einige riefen sogar zum Boykott von Disney-Diensten auf.

Bemerkenswerter ist jedoch, dass die Kritik auch aus dem konservativen Lager selbst kommt. Der einflussreiche republikanische Senator Ted Cruz verglich das Vorgehen des FCC-Chefs mit den Methoden eines Mafioso und warnte eindringlich davor, einen Präzedenzfall zu schaffen. Wenn die Regierung heute unliebsame liberale Stimmen zum Schweigen bringe, so seine Befürchtung, werde eine zukünftige demokratische Regierung dieselben Werkzeuge gegen Konservative einsetzen. Auch Kommentatoren des „Wall Street Journal“ und des als konservativ geltenden Portals „The Free Press“ kritisierten die staatliche Einmischung scharf. Diese Risse im scheinbar monolithischen Block der Rechten zeigen, dass der Respekt vor dem Ersten Verfassungszusatz noch nicht gänzlich parteipolitischen Erwägungen geopfert wurde. Sie signalisieren eine fundamentale Debatte über die Seele des amerikanischen Konservatismus: die Wahl zwischen prinzipienfester Verteidigung der Freiheit und opportunistischer Machtkonsolidierung.

Die Dämmerung der vierten Gewalt

Dennoch bleibt die übergeordnete Gefahr bestehen. Die Strategie der Trump-Regierung zielt nicht nur auf die Disziplinierung einzelner Akteure, sondern auf eine fundamentale Transformation der Medienlandschaft. Es geht darum, die traditionellen, faktenbasierten Medien als Gatekeeper der öffentlichen Debatte zu schwächen und letztlich irrelevant zu machen. Diese Entwicklung könnte durch technologische Umbrüche wie die sogenannte „Zero Click Future“ dramatisch beschleunigt werden. In einer Zukunft, in der Nutzer ihre Informationen nicht mehr über die Webseiten von Zeitungen oder Sendern beziehen, sondern direkt von zentral gesteuerten KI-Agenten erhalten, wäre die Kontrolle über das Narrativ nahezu absolut. Die Abschaltung kritischer Medien wäre dann nicht mehr nur eine politische Maßnahme, sondern die logische Konsequenz eines technologischen Wandels, der von der Regierung gezielt gefördert wird.

Die Folgen für die Vereinigten Staaten und ihre Rolle in der Welt wären gravierend. Eine Nation, deren Selbstverständnis auf der Idee einer freien und offenen Debatte beruht, würde ihr wichtigstes demokratisches Korrektiv verlieren. Der Zugang zu verlässlichen Informationen, bereits jetzt durch Desinformation und Polarisierung erschwert, würde weiter erodieren. Für die Welt würde der Leuchtturm der Demokratie, als der sich die USA lange verstanden, endgültig erlöschen. Die Methoden, die heute in Washington erprobt werden, könnten morgen zum Standard in anderen Demokratien werden, die mit populistischen und autoritären Tendenzen ringen.

Am Ende steht die Frage, ob die Medienkonzerne und die Kreativbranche die Kraft und den Willen aufbringen, diesem Druck zu widerstehen. Die Alternative zur Kapitulation wäre ein riskanter Kampf, der kurzfristig hohe wirtschaftliche Verluste bedeuten könnte. Doch der Preis der Untätigkeit wäre ungleich höher: der Verlust ihrer Relevanz, ihrer Glaubwürdigkeit und letztlich ihrer Existenzberechtigung in einer freien Gesellschaft. Die Stille, die nach der Absetzung von Jimmy Kimmel eingetreten ist, ist eine laute Warnung. Es ist die Stille vor einem Sturm, der entscheiden wird, ob die Narren am Hofe des Königs auch in Zukunft die Wahrheit sagen dürfen – oder ob sie für immer verstummen müssen.