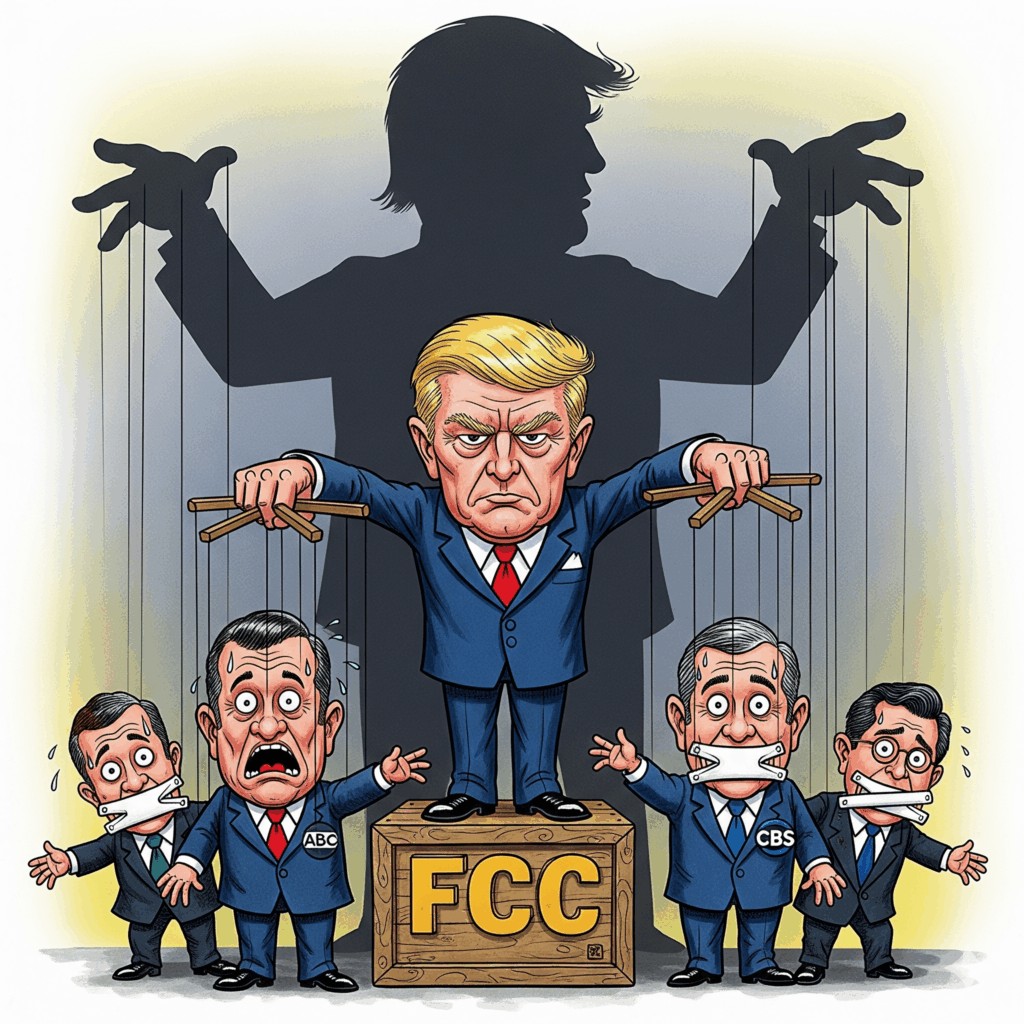

Die Nachricht schlug am Mittwochabend ein wie eine Bombe, doch sie war keine Überraschung, sondern die fast schon logische Konsequenz einer langen, subtilen Zermürbungsstrategie. Als der US-Sender ABC bekannt gab, die Show „Jimmy Kimmel Live!“ auf unbestimmte Zeit aus dem Programm zu nehmen, war dies mehr als nur die Absetzung eines unliebsamen Satirikers. Es war die öffentliche Manifestation einer neuen, beunruhigenden Realität in der amerikanischen Medienlandschaft der zweiten Amtszeit von Donald Trump: die erfolgreiche Instrumentalisierung staatlicher Regulierungsmacht zur Disziplinierung kritischer Stimmen und die daraus resultierende, fast schon panische Kapitulation eines der größten Unterhaltungskonzerne der Welt. Der Fall Kimmel ist kein isolierter Vorfall, sondern das vorläufige Finale in einem präzise inszenierten Stück, das bereits mit der Absetzung von Stephen Colberts „Late Show“ seine Premiere feierte. Es legt ein Muster offen, ein systematisches Vorgehen, bei dem die Grenzen zwischen politischer Kritik, wirtschaftlichem Druck und staatlicher Nötigung gezielt verwischt werden, um ein Klima der Angst und der Selbstzensur zu schaffen. Was wir erleben, ist die schrittweise Demontage der vierten Gewalt durch die geschickte Verknüpfung von Drohgebärden und kommerziellen Abhängigkeiten – ein Gift für die Demokratie, das schleichend, aber wirkungsvoll verabreicht wird.

Die Anatomie einer Demontage

Der unmittelbare Anlass für Kimmels Suspendierung wirkt auf den ersten Blick wie ein weiterer Tiefpunkt im aufgeheizten Kulturkampf Amerikas. Nach der Ermordung des rechtskonservativen Influencers Charlie Kirk hatte Kimmel in seinem Montagsmonolog der „MAGA-Gang“ vorgeworfen, den Täter wider besseres Wissen als einen der ihren darzustellen und aus der Tragödie politisches Kapital schlagen zu wollen. Ob diese Äußerung geschmacklos, unzutreffend oder eine legitime satirische Zuspitzung war, ist letztlich sekundär. Entscheidend ist die Reaktion, die sie auslöste – eine perfekt orchestrierte Kampagne, die nicht auf inhaltliche Auseinandersetzung, sondern auf existenzielle Vernichtung abzielte.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die erste Geige in diesem Orchester des Präsidenten spielte Brendan Carr, der von Donald Trump ernannte Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC), der obersten Medienaufsichtsbehörde der USA. In einem Interview mit einem rechtsgerichteten Podcast bezeichnete Carr Kimmels Kommentare als „krank“ und Teil einer „konzertierten Anstrengung, das amerikanische Volk zu belügen“. Doch er beließ es nicht bei einer Meinungsäußerung. Carr verknüpfte seine Kritik unmissverständlich mit der Macht seiner Behörde und sprach eine kaum verhohlene Drohung aus: Man könne dies „auf die einfache oder die harte Tour“ regeln. Entweder die Unternehmen, also ABC und der Mutterkonzern Disney, ergreifen selbst Maßnahmen gegen Kimmel, oder es werde „zusätzliche Arbeit für die FCC“ geben. Dies war der entscheidende Moment, in dem die Grenze von politischer Kritik zu staatlicher Nötigung überschritten wurde. Das Damoklesschwert der FCC – die Hoheit über Sendelizenzen und die Genehmigung milliardenschwerer Fusionen – schwebte nun sichtbar über dem Disney-Konzern.

Die Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Als erstes Unternehmen knickte Nexstar ein, einer der größten Betreiber lokaler ABC-Partnersender im ganzen Land. Mit der Begründung, Kimmels Kommentare seien „beleidigend und unsensibel“, kündigte Nexstar an, die Show nicht länger auszustrahlen. Es ist kaum ein Zufall, dass Nexstar selbst auf die Gunst der FCC angewiesen ist; die geplante 6,2-Milliarden-Dollar-Übernahme des Konkurrenten Tegna bedarf der Zustimmung von Carrs Behörde. Wenige Stunden später zog ABC selbst den Stecker. Die Entscheidung, getroffen von den höchsten Ebenen des Disney-Konzerns, war die finale Kapitulation vor dem politischen Druck. Die Angst vor den regulatorischen und wirtschaftlichen Konsequenzen wog schwerer als das Bekenntnis zur Meinungsfreiheit eines seiner profiliertesten Moderatoren.

Das Déjà-vu: Der Fall Colbert

Um die volle Tragweite des Vorgangs zu ermessen, muss man den Blick zurückwerfen, auf einen Fall, der nun wie eine Generalprobe für die Demontage Kimmels erscheint. Nur wenige Monate zuvor, im Juli, hatte der Sender CBS das Ende von „The Late Show with Stephen Colbert“ für das kommende Jahr angekündigt. Colbert, wie Kimmel ein scharfer und unerbittlicher Kritiker von Donald Trump, verlor seine Sendung offiziell aus „rein finanziellen Gründen“. Doch in der Branche zweifelte kaum jemand daran, dass die wahren Gründe politischer Natur waren.

Die Parallelen sind frappierend. Auch hier hatte die FCC eine Schlüsselrolle gespielt. Der CBS-Mutterkonzern Paramount stand kurz vor dem Abschluss eines milliardenschweren Fusionsdeals mit Skydance, der ebenfalls der Genehmigung durch die FCC bedurfte. Wochen nach der Ankündigung von Colberts Ende und einer millionenschweren Vergleichszahlung in einem von Trump angestrengten Prozess segnete Brendan Carrs Behörde den Deal ab. Die Botschaft war unmissverständlich: Wohlverhalten gegenüber der Regierung wird mit regulatorischem Entgegenkommen belohnt. Trump selbst hatte die Verbindung explizit hergestellt. Nachdem er Colberts Absetzung gefeiert hatte, schrieb er triumphierend auf seiner Plattform Truth Social, er höre, Jimmy Kimmel sei der Nächste. Diese Prophezeiung hat sich nun auf unheimliche Weise erfüllt und entlarvt die Absetzungen nicht als zufällige Einzelentscheidungen, sondern als Teile einer kohärenten Strategie.

Die Waffe des Regulators

Das entscheidende Werkzeug in dieser Strategie ist die Umdeutung der Rolle der FCC. Unter Brendan Carr hat sich die Behörde von einem quasi-neutralen technischen Regulator zu einem politisch agierenden Akteur gewandelt, der die Interessen des Präsidenten exekutiert. Carr, ein Jurist mit tiefen Verbindungen zu konservativen Organisationen wie der Heritage Foundation, hat seine Agenda nie verhehlt. Er war maßgeblich an der Ausarbeitung von „Project 2025“ beteiligt, dem politischen Masterplan für eine zweite Trump-Amtszeit, und definierte als eines seiner Hauptziele, die angebliche Zensur durch linksliberale Medien und Tech-Konzerne zu bekämpfen.

Seit seiner Ernennung zum Vorsitzenden hat er diesen Kurs konsequent verfolgt: Er leitete Untersuchungen gegen Diversitätsprogramme von Sendern ein, warf etablierten Netzwerken „Nachrichtenverzerrung“ vor und nutzte seine Machtposition, um die Genehmigung von Unternehmensfusionen an politisches Wohlverhalten zu koppeln. Die Macht der FCC liegt in ihrer Fähigkeit, über die Vergabe und den Entzug von Sendelizenzen zu entscheiden. Auch wenn der direkte Entzug einer Lizenz aufgrund von Sendeinhalten rechtlich heikel ist, reicht die Androhung, Lizenzen nicht zu verlängern oder Fusionen zu blockieren, aus, um gigantischen Druck zu erzeugen. Carr argumentiert, er handele im „öffentlichen Interesse“, doch es ist offensichtlich geworden, dass dieses Interesse in seiner Lesart deckungsgleich ist mit den politischen Interessen des Weißen Hauses.

Ein Klima der Angst

Die Konsequenzen dieses Vorgehens sind verheerend und gehen weit über die Personalien Kimmel und Colbert hinaus. Das Kalkül der Medienkonzerne ist aus einer rein betriebswirtschaftlichen Perspektive nachvollziehbar. Warum für einen einzelnen, provokanten Moderator einen Krieg mit der Regierung riskieren, der milliardenschwere Geschäftsfelder gefährden könnte? Die Entscheidung für die Kapitulation ist der Weg des geringsten Widerstandes. Doch dieser Weg führt direkt in eine Kultur der vorauseilenden Selbstzensur.

Welcher Senderchef wird es in Zukunft noch wagen, einem Satiriker oder Journalisten den Rücken zu stärken, wenn er weiß, dass ein unliebsamer Witz eine regulatorische Untersuchung nach sich ziehen kann? Die Botschaft, die an jede Redaktion und jedes Studio in den USA gesendet wird, ist klar: Politische Kritik, insbesondere an Donald Trump, ist ein Geschäftsrisiko. Bürgerrechtsorganisationen wie die ACLU und die Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) schlagen bereits Alarm und ziehen Parallelen zur McCarthy-Ära. Sie warnen vor einem beispiellosen Missbrauch staatlicher Macht, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Die Regierung, so ihre Analyse, übt Druck aus, und die Konzerne gehorchen – ein Teufelskreis, der die Pressefreiheit systematisch erodiert. Die Reaktionen auf Kimmels Absetzung, die sich erwartungsgemäß entlang der scharfen parteipolitischen Gräben spalten, zeigen, wie tief diese Polarisierung bereits in der Gesellschaft verankert ist.

Mehr als nur ein Witz

Am Ende geht es nicht darum, ob Jimmy Kimmels Witz gut oder schlecht, fair oder unfair war. Es geht um die fundamentale Frage, ob in einer funktionierenden Demokratie die Mächtigen Spott und Kritik aushalten müssen. Die traditionelle Rolle des Hofnarren, des Satirikers, besteht seit jeher darin, die Autorität infrage zu stellen und dem Publikum durch Humor Wahrheiten zu vermitteln, die in der ernsten politischen Debatte oft verloren gehen. Wenn diese Stimme verstummt, weil die Angst vor den Konsequenzen die Courage übersteigt, ist dies ein alarmierendes Symptom für den Gesundheitszustand einer Gesellschaft.

Der Fall Kimmel markiert einen Wendepunkt. Er hat gezeigt, dass das von der Trump-Administration entwickelte Drehbuch zur Einschüchterung der Medien funktioniert. Es ist ein Modell, das jederzeit wiederholt werden kann, gegen jeden Sender, jeden Journalisten, jeden Künstler, der es wagt, sich kritisch zu äußern. Die Stille, die nun auf dem Sendeplatz von „Jimmy Kimmel Live!“ herrscht, ist daher mehr als nur eine Programmpause. Es ist eine laute Warnung. Die Stille der Clowns war schon immer ein schlechtes Omen für die Könige – und ein noch schlechteres für das Volk.