Wenn die Hufe der Pferde auf dem Kies von Windsor Castle knirschen und die scharlachroten Uniformen der Ehrengarde in der feuchten englischen Luft leuchten, entfaltet sich ein Bild wie aus einer anderen Zeit. Es ist ein Schauspiel jahrhundertealter Tradition, eine diplomatische Inszenierung von imperialer Pracht, die nur wenigen zuteilwird. Doch hinter der Fassade aus Pomp, Kutschen und militärischer Ehrerbietung verbirgt sich diesmal kein Festakt gefestigter Freundschaft, sondern ein Akt politischer Akrobatik, ausgeführt ohne Sicherheitsnetz über einem tiefen Graben des Misstrauens.

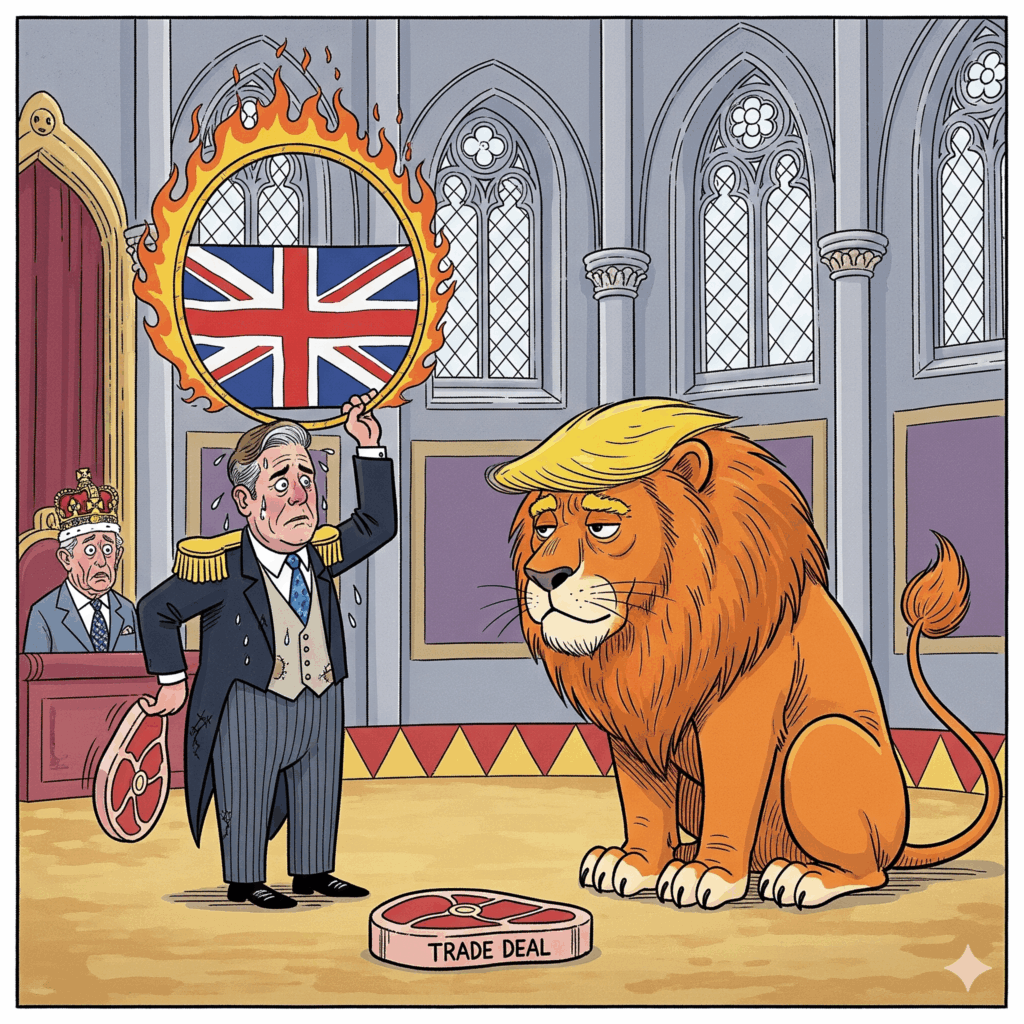

Der zweite Staatsbesuch von Donald Trump im Vereinigten Königreich ist ein Paradoxon auf zwei Beinen. Nie zuvor wurde einem amerikanischen Präsidenten diese Ehre zweimal zuteil. Und selten zuvor hat eine britische Regierung einen derart roten Teppich für einen Staatsgast ausgerollt, der von einem so großen Teil der eigenen Bevölkerung und der politischen Klasse tief verachtet wird. Dies ist keine gewöhnliche Diplomatie. Es ist ein Vabanquespiel, ein kalkuliertes Opfer von Haltung für handfeste Interessen. Die Regierung von Keir Starmer hat sich entschieden, die Währung der Zeremonie in der Hoffnung einzutauschen, dafür die harte Währung wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Zugeständnisse zu erhalten. Es ist das Porträt einer Nation, die nach dem Brexit ihren Platz in der Welt neu justieren muss und dabei erkennt, wie sehr sie auf einen unberechenbaren Partner angewiesen ist. Die prunkvolle Inszenierung ist weniger ein Zeichen der Stärke als vielmehr der Versuch, eine Naturgewalt in einen goldenen Käfig aus Protokoll und Schmeichelei zu sperren – in der vagen Hoffnung, sie kontrollieren zu können.

US Politik Deep Dive: Der Podcast mit Alana & Ben

Die Rechnung hinter dem Lächeln: Warum ein ungeliebter Präsident hofiert wird

Um zu verstehen, warum Premierminister Keir Starmer, ein ehemaliger Menschenrechtsanwalt und Anführer der Labour-Partei, einen Mann mit offenen Armen empfängt, dessen Politik in fast allen Punkten seinen eigenen Werten widerspricht, muss man den Blick von den Mauern Windsors auf die nackten Zahlen der britischen Realität lenken. Großbritannien ist ein Land im Umbruch, das noch immer mit den wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Brexit ringt. Die „besondere Beziehung“ zu den Vereinigten Staaten ist von einer romantischen Verbrüderung zu einer asymmetrischen Notwendigkeit geworden. Die USA sind der größte einzelne Handelspartner, und in einer von Krisen geschüttelten Welt – vom Krieg in der Ukraine bis zur Instabilität im Nahen Osten – bleibt Washington der unverzichtbare Sicherheitsgarant.

Die Regierung Starmer, selbst durch miserable Umfragewerte und interne Querelen geschwächt, verfolgt eine Agenda des kühlen Pragmatismus. Es geht um konkrete wirtschaftliche Interessen. Man hofft auf eine Lockerung der US-Zölle, die britische Schlüsselindustrien wie Stahl, Aluminium und Pharmazeutika empfindlich treffen. Man wirbt um milliardenschwere Investitionen amerikanischer Tech-Giganten in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und Kernenergie. Diese Verhandlungen sind keine Routinegespräche; sie sind für eine strauchelnde Volkswirtschaft von existenzieller Bedeutung.

Gleichzeitig blickt man mit Sorge über den Kanal nach Osten. Die Aufrechterhaltung der US-Unterstützung für die Ukraine ist für die europäische Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Starmer und sein Kabinett wissen, dass Trumps Engagement für die NATO und die Ukraine fragil ist und von seiner persönlichen Stimmung und seinen wechselnden Überzeugungen abhängt. In diesem Kontext wird der Staatsbesuch zu einem strategischen Instrument. Man hat erkannt, dass dieser spezielle Präsident empfänglicher für die Sprache des Spektakels und der persönlichen Anerkennung ist als für die trockene Prosa diplomatischer Memoranden. Die Einladung, persönlich von Starmer im Oval Office überreicht, war daher kein Akt der Freundschaft, sondern ein sorgfältig platzierter Köder.

Der Trump-Faktor: Wie man das Unberechenbare zu zähmen versucht

Traditionelle Gipfeltreffen sind das Ergebnis wochenlanger, akribischer Vorarbeit von Heerscharen von Diplomaten, den sogenannten Sherpas, die im Hintergrund jedes Wort eines Kommuniqués aushandeln. Am Ende steht ein berechenbares, verlässliches Ergebnis. Doch Diplomatie mit Donald Trump folgt nicht den Gesetzen der politischen Schwerkraft. Seine Entscheidungen sind oft impulsiv, seine Positionen volatil – eine Washington Post-Analyse zählte allein zum Ukraine-Krieg 19 öffentliche Kehrtwenden. Er verlässt sich mehr auf sein Bauchgefühl und persönliche Beziehungen als auf die Expertise seiner Berater.

Die britischen Gastgeber haben ihre Strategie vollständig auf diesen singulären Charakterzug ausgerichtet. Wenn es nur einen Mann gibt, der zählt, dann muss man diesen einen Mann gewinnen. Der gesamte Besuch ist eine meisterhaft choreografierte Charmeoffensive, die direkt auf die Psyche des Präsidenten zielt. Die beispiellose zweite Einladung, die opulente Kulisse von Windsor Castle statt des nüchternen Buckingham Palace, die Militärparaden, die Dudelsackpfeifer als Anspielung auf seine schottischen Wurzeln – all das sind sorgfältig ausgewählte Reize, die Trumps Vorliebe für Pracht und das Gefühl, außergewöhnlich behandelt zu werden, bedienen sollen.

Es ist der Versuch, durch „Ego-Management“ eine Atmosphäre zu schaffen, in der der Präsident eher geneigt ist, den britischen Wünschen entgegenzukommen. Man hofft, dass die persönliche Wärme, die durch gemeinsame Kutschfahrten mit dem König erzeugt wird, die harten Verhandlungen über Zölle und Sicherheitsgarantien erleichtern kann. Doch diese Strategie birgt ein enormes Risiko. Sie macht die gesamte diplomatische Anstrengung von der Laune eines einzigen Mannes abhängig. Ein Abkommen, das heute in der Wärme eines königlichen Banketts geschlossen wird, kann morgen durch einen Tweet oder eine neue Polemik zunichtegemacht werden. Die Briten setzen alles auf die Karte der persönlichen Beziehung, wohl wissend, dass diese Beziehung auf Sand gebaut ist.

Das gespaltene Königreich: Ein roter Teppich, der tiefe Gräben offenlegt

Während innerhalb der Schlossmauern die Gläser erhoben werden, entlädt sich draußen auf den Straßen Londons der Zorn derjenigen, die sich durch diesen Besuch verraten fühlen. Tausende Demonstranten ziehen durch die Hauptstadt, ihre Plakate und Sprechchöre zeugen von einer tiefen Ablehnung. Für sie ist Trump nicht nur ein ausländischer Staatschef, sondern das Symbol für Rassismus, Frauenfeindlichkeit und den Angriff auf demokratische Institutionen. Die Zustimmungswerte bestätigen dieses Bild: Nur 22 Prozent der Briten sehen Trump positiv. Eine Umfrage ergab sogar, dass eine Mehrheit den Besuch lieber abgesagt hätte.

Diese Kluft zwischen der offiziellen Willkommenskultur und der öffentlichen Meinung zieht sich tief durch die britische Politik. Während die Regierung Starmer auf eine Politik der leisen Schmeicheleien setzt, positionieren sich andere Akteure lautstark. Ed Davey, der Führer der Liberaldemokraten, boykottiert das Staatsbankett und bezeichnet Trump als „Tyrann“ und „Bedrohung für den Frieden“. Sein Fernbleiben ist ein symbolischer Akt, eine bewusste Störung der inszenierten Harmonie. Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, seit Jahren in eine öffentliche Fehde mit Trump verstrickt, nutzt die Gelegenheit, um den Präsidenten als Anheizer einer spaltenden, rechtsextremen Politik zu brandmarken.

Am anderen Ende des Spektrums stehen Populisten wie Nigel Farage, der in Trump einen ideologischen Verbündeten sieht und seine Anwesenheit feiert. Diese scharfen Kontraste offenbaren ein Land, das in seinen Grundfesten über den richtigen Umgang mit der Welt und mit sich selbst uneins ist. Der Staatsbesuch wirkt wie ein Katalysator, der die Bruchlinien der britischen Gesellschaft sichtbar macht: zwischen einem pragmatischen Establishment, das um Relevanz ringt, einer lautstarken Zivilgesellschaft, die an Werten festhält, und einer populistischen Rechten, die sich im Aufwind fühlt. Der rote Teppich für Trump wird so zu einem Lackmustest für die politische Seele des Landes.

Der Geist beim Bankett: Epsteins Schatten über Windsor

Als wäre die politische Gemengelage nicht schon kompliziert genug, schwebt ein dunkler, unausgesprochener Schatten über der gesamten Veranstaltung: der Name Jeffrey Epstein. Die Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter ist das toxische Bindeglied, das alle drei Hauptakteure des Besuchs – die amerikanische Präsidentschaft, das britische Königshaus und die Regierung Starmer – auf unangenehme Weise miteinander verknüpft.

Für die Demonstranten ist diese Verbindung eine offene Wunde und ein mächtiges Instrument. In einer gezielten Provokation projizierten Aktivisten Bilder von Trump und Epstein an die alten Mauern von Windsor Castle – ein Guerilla-Akt, der die sorgfältig polierte Fassade des Besuchs durchbrechen sollte. In den USA sieht sich Trump dem Vorwurf ausgesetzt, die Veröffentlichung von Akten zu dem Fall zu blockieren. Im britischen Königshaus hat die Freundschaft von Prinz Andrew mit Epstein zu dessen dauerhafter Verbannung aus dem öffentlichen Leben geführt.

Und für Keir Starmer wurde die Affäre zu einem politischen Albtraum, als er kurz vor dem Besuch seinen Botschafter in Washington, Peter Mandelson, entlassen musste. Enthüllungen über Mandelsons frühere unterstützende Korrespondenz mit Epstein machten seine Position unhaltbar und bescherten der Regierung einen handfesten Skandal zur Unzeit.

Dieser gemeinsame Nenner des Anstoßes schafft eine subtile, aber permanente Spannung. Obwohl keiner der Beteiligten ein Interesse daran hat, das Thema anzusprechen, ist seine Präsenz unübersehbar. Es erinnert daran, dass hinter der diplomatischen Bühne moralische Kompromisse und persönliche Verstrickungen lauern, die die Glaubwürdigkeit der Akteure untergraben. Der Geist Epsteins sitzt bei jedem Händedruck und jedem Lächeln für die Kameras unsichtbar mit am Tisch.

Ein goldener Käfig: Die Illusion der Kontrolle

Die Organisatoren des Besuchs haben nichts dem Zufall überlassen, um Konfrontationen zu vermeiden. Die gesamte Reiseroute ist darauf ausgelegt, den Präsidenten von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Die zentralen Veranstaltungen finden nicht im Herzen Londons statt, sondern in der abgeschirmten Welt von Windsor und auf dem Landsitz des Premierministers in Chequers. Die Kutschfahrt findet innerhalb des königlichen Anwesens statt, nicht auf öffentlichen Straßen. Es ist eine logistische Meisterleistung der Risikominimierung.

Doch dieser Versuch, eine hermetisch abgeriegelte Realität zu schaffen, ist in der heutigen Medienwelt eine Illusion. Auch wenn Trump die Rufe der Demonstranten nicht persönlich hört, so erreichen ihn doch die Bilder und Schlagzeilen. Die Macht liegt nicht mehr allein bei den großen Fernsehsendern, die einst das Narrativ eines Gipfeltreffens formten. Heute genügen ein Smartphone und ein cleverer Einfall, um die offizielle Botschaft zu stören und ein Gegenbild zu erzeugen, das sich über Instagram und TikTok in Windeseile verbreitet. Die Projektion an der Schlossmauer ist dafür das beste Beispiel.

Diese Dynamik offenbart ein Dilemma für moderne Staatsführungen. Sie können den physischen Raum kontrollieren, aber die Kontrolle über den Diskurs ist ihnen entglitten. Die sorgfältig choreografierte Veranstaltung, die Stärke und Einigkeit demonstrieren soll, wird so permanent von der unkontrollierbaren Realität des öffentlichen Protests und der digitalen Kommunikation herausgefordert. Der goldene Käfig mag den Präsidenten schützen, aber er kann die Botschaften von draußen nicht fernhalten.

Der Morgen nach dem Pomp: Ein diplomatisches Vabanquespiel ohne Netz

Wenn die letzte Fanfare verklungen ist und Air Force One wieder abhebt, wird in Downing Street die bange Frage im Raum stehen: Hat es sich gelohnt? War der immense Aufwand, die politische Kritik und der moralische Preis die erhofften Zugeständnisse wert? Die Antwort darauf ist völlig offen und liegt allein in der Hand von Donald Trump.

Die britische Regierung hat alles auf eine Karte gesetzt: die persönliche Verführung eines als narzisstisch geltenden Präsidenten. Sie hat ihm ein unvergessliches Spektakel geboten in der Hoffnung, dass die Erinnerung daran seine politischen Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflusst. Doch die Geschichte von Trumps Präsidentschaft ist voll von Beispielen, die zeigen, wie flüchtig solche Stimmungen sind. Die Gefahr, dass der Besuch als nichts weiter als ein teures Fotoalbum ohne politische Substanz endet, ist real.

Für Keir Starmer ist der Einsatz besonders hoch. Ein greifbarer Erfolg, etwa in Form eines vorteilhaften Handelsabkommens, könnte seine Position stärken und seine pragmatische Strategie rechtfertigen. Ein Scheitern hingegen würde ihn als naiv und seine Regierung als schwach dastehen lassen, als eine, die sich vergeblich an einen unzuverlässigen Partner angebiedert hat.

Letztlich ist dieser Staatsbesuch mehr als nur ein diplomatisches Treffen. Er ist ein Symptom für eine Welt im Wandel, in der alte Allianzen brüchig geworden sind und die Regeln der Diplomatie neu geschrieben werden. Er zeigt ein Großbritannien, das sich seiner geschwundenen Macht bewusst ist und zu außergewöhnlichen Mitteln greift, um seine Interessen zu wahren. Ob diese Mittel jedoch ausreichen, um in einer von Unberechenbarkeit geprägten Ära zu bestehen, wird sich erst zeigen, wenn der letzte Vorhang des Spektakels gefallen ist.