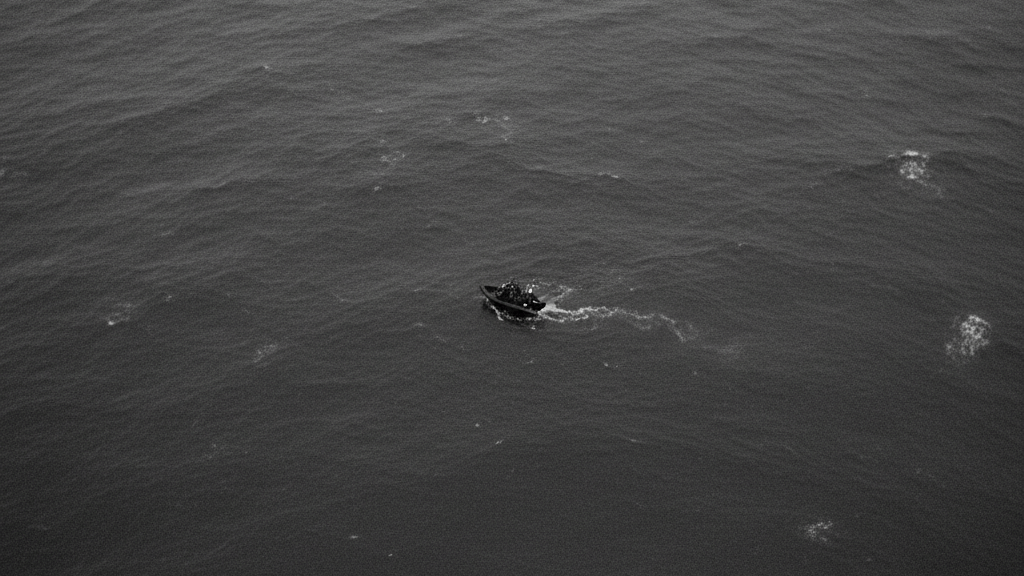

In den Weiten der Karibik, fernab der großen Schlagzeilen, ereignen sich Szenen, die wie aus einem Actionfilm anmuten und doch die bittere Realität einer neuen amerikanischen Doktrin markieren. Kleine Boote, mutmaßlich unterwegs von Venezuela, explodieren in grellen Feuerbällen, zerfetzt von einer unsichtbaren, aber unerbittlichen Militärmacht. Präsident Donald Trump verkündet diese Exekutionen via Social Media, präsentiert sie als triumphale Schläge gegen „Narkoterroristen“ und untermalt seine Botschaften mit den dazugehörigen Videos der Zerstörung. Was die Administration als entschlossenen Schutz der Nation vor dem Gift illegaler Drogen inszeniert, ist bei näherer Betrachtung jedoch etwas weitaus Beunruhigenderes: die schleichende Etablierung eines permanenten, unilateralen Kriegszustandes, der sich über internationales Recht, die amerikanische Verfassung und jegliche rechtsstaatliche Prozedur hinwegsetzt. Unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung findet eine gezielte Demontage der Gewaltenteilung statt, die das Vokabular und die Methoden des „Kriegs gegen den Terror“ auf die Kriminalitätsbekämpfung überträgt. Diese Politik ist keine bloße Verschärfung bestehender Strategien; sie ist ein fundamentaler Systembruch, der das akute Risiko einer unkontrollierbaren militärischen Eskalation birgt und die Fundamente der Demokratie selbst erodiert.

Eine Fiktion namens Rechtfertigung

Die juristische Architektur, auf der diese neue Form der Kriegsführung ruht, ist ein waghalsiges Konstrukt, das bei geringster Belastung in sich zusammenzufallen droht. Den Ausgangspunkt bildet ein administrativer Akt: die Klassifizierung lateinamerikanischer Drogenkartelle als ausländische Terrororganisationen (FTOs). Aus diesem formalen Schritt leitet die Regierung eine weitreichende Befugnis zur Anwendung tödlicher militärischer Gewalt ab. Die Logik lautet: Wer als Terrorist gilt, wird zum militärischen Ziel. Verdächtige Schmuggler werden so zu „Narkoterroristen“ und feindlichen Kombattanten umdeklariert, deren Bekämpfung nicht mehr der Strafverfolgung, sondern der nationalen Selbstverteidigung diene.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Rechtsexperten demaskieren diese Argumentation jedoch als juristische Fiktion. Die Gesetze, die die Einstufung als FTO ermöglichen, wurden primär für wirtschaftliche Sanktionen geschaffen – das Einfrieren von Vermögenswerten, die Unterbindung von Finanzströmen. Sie verleihen dem Präsidenten mitnichten eine Lizenz zum Töten. Die traditionelle und bewährte Praxis der Drogenbekämpfung auf See sah stets anders aus: Die Küstenwache, eine Behörde mit Polizeibefugnissen, fängt verdächtige Schiffe ab, durchsucht sie und nimmt die Besatzung fest, um sie einem ordentlichen Gerichtsverfahren zuzuführen. Dieser rechtsstaatliche Prozess wird nun durch eine summarische Hinrichtung auf offener See ersetzt. Die Administration umgeht damit bewusst die Unterscheidung zwischen Kriminalität, die eine polizeiliche Antwort erfordert, und einem kriegerischen Akt, der eine militärische Reaktion rechtfertigen könnte. Indem sie Drogenschmuggel zu einem militärischen Angriff auf die USA umdeutet, schafft sie einen grenzenlosen Definitionsraum, in dem der Präsident nach eigenem Ermessen über Leben und Tod entscheiden kann.

Die Geister des 11. September

Unverkennbar hallt in dieser Rhetorik das Echo des „Kriegs gegen den Terror“ nach, den die Regierung George W. Bush nach den Anschlägen des 11. September 2001 ausrief. Begriffe wie der zeitlich und räumlich unbegrenzte Konflikt oder die Berufung auf die ureigenen Vollmachten des Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte werden recycelt und auf einen neuen Feind angewendet. Doch der historische Vergleich offenbart einen entscheidenden und alarmierenden Unterschied: Präsident Bush suchte und erhielt damals eine, wenn auch weit gefasste, Autorisierung des Kongresses für den Einsatz militärischer Gewalt. Die Trump-Administration hingegen ignoriert den legislativen Arm der Regierung vollständig.

In ihrer formellen Benachrichtigung an den Kongress über den ersten Schlag Anfang September findet sich kein Verweis auf eine gesetzliche Ermächtigung. Stattdessen wird ausschließlich auf die „verfassungsmäßige Autorität als Oberbefehlshaber“ verwiesen. Die Operationen, so heißt es weiter, hätten eine unbestimmte Dauer und einen unklaren Umfang. Dies ist die Blaupause für einen permanenten Ausnahmezustand, den der Präsident im Alleingang deklariert und exekutiert. Es ist die Vollendung einer Entwicklung, in der die exekutive Macht die Kontrollmechanismen des Kongresses nicht nur herausfordert, sondern sie für irrelevant erklärt. Ein Krieg ohne formale Kriegserklärung, ohne parlamentarische Debatte und ohne öffentliche Rechtfertigung – das ist die neue Normalität, die hier etabliert wird.

Inszenierte Härte, reale Gefahr

Die Gründe für diesen radikalen Strategieschwenk dürften weniger in einer plötzlichen militärischen Notwendigkeit als in politischen Kalkülen zu finden sein. Die Veröffentlichung von Videos der Angriffe auf der Plattform Truth Social ist kein Zufall, sondern Teil einer gezielten Kommunikationsstrategie. Sie dient der Inszenierung von Stärke und Entschlossenheit, die sich an ein heimisches Publikum richtet, das eine harte Hand gegen Kriminalität und Drogenhandel fordert. Die Narration ist simpel und wirkungsvoll: Der Präsident als einsamer Beschützer der Nation, der persönlich den Befehl gibt, die Feinde Amerikas zu vernichten.

Diese machtpolitische Inszenierung wird jedoch durch eine bemerkenswerte Intransparenz bei den Fakten konterkariert. Die Regierung bleibt konkrete Beweise für ihre Behauptungen schuldig. Weder wurde verifiziert, wer sich an Bord der zerstörten Schiffe befand, noch wurde unabhängig bestätigt, dass sie tatsächlich Drogen transportierten. Präsident Trumps Behauptungen, man verfüge über Tonbandaufnahmen der Verdächtigen oder könne Kokain und Fentanyl auf der Meeresoberfläche sehen, bleiben unbelegte Aussagen. Besonders brisant ist der Umstand, dass das erste attackierte Boot Augenzeugenberichten zufolge bereits gewendet hatte und auf dem Rückweg war, als der tödliche Angriff erfolgte. Dieser Detailpunkt untergräbt die offizielle Rechtfertigung der unmittelbaren Selbstverteidigung massiv und lässt die Aktion eher als eine Strafexpedition denn als Abwehrmaßnahme erscheinen.

Ein Funke im Pulverfass der Karibik

Die Konsequenzen dieser Politik sind weitreichend und potenziell verheerend. Auf internationaler Ebene birgt die militärische Aufrüstung – mindestens acht Kriegsschiffe sowie F-35-Kampfjets und Reaper-Drohnen wurden in die Region verlegt – ein enormes Eskalationspotenzial. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro, ohnehin in einem tiefen Konflikt mit Washington, bezeichnete die Angriffe als „militärische Aggression“ und versetzte seine Reservisten in Bereitschaft. Jeder weitere Schlag könnte der Funke sein, der aus dem schwelenden Konflikt einen offenen Brand werden lässt. Die internationale Reaktion ist dabei gespalten: Während Venezuela von einem Verbrechen spricht, begrüßt die Premierministerin von Trinidad und Tobago die gewaltsame Vorgehensweise ausdrücklich. Diese Zerrissenheit könnte die regionale Stabilität weiter untergraben.

Noch bedrohlicher sind die denkbaren innenpolitischen Implikationen. Wenn der Drogenhandel als kriegerischer Akt definiert wird, der den Einsatz des Militärs rechtfertigt, wo endet diese Logik? Was hindert die Regierung daran, dieselbe Argumentation auf das Festland der USA anzuwenden und mutmaßliche Bandenmitglieder ohne Anklage und Gerichtsverfahren auf amerikanischem Boden zu eliminieren? Die Tür für eine Militarisierung der inneren Sicherheit wird damit gefährlich weit aufgestoßen. Die Kritik an diesem Kurs ist denn auch nicht rein parteipolitisch. Während führende Demokraten wie Senator Jack Reed von „autoritärem“ Verhalten und „ungerechtfertigten Tötungen“ sprechen, äußert auch der libertär-konservative Republikaner Rand Paul sein Unbehagen über eine Politik, die Menschen allein aufgrund eines Verdachts in die Luft sprengt.

Die bereits geäußerte Absicht, diese Taktik auch auf landgestützte Kartelle, mutmaßlich in Mexiko, auszuweiten, droht die nächste Krise heraufzubeschwören und die Beziehungen zu einem weiteren entscheidenden Nachbarn schwer zu beschädigen. Der „Krieg gegen die Drogen“ tritt in eine neue, unberechenbare Phase ein. Es ist ein Krieg, der nicht mehr von Strafverfolgern mit Handschellen, sondern von Soldaten mit Raketen geführt wird – ein Krieg, der ohne Mandat, ohne klare Ziele und ohne erkennbares Ende ausgetragen wird. Es ist Trumps Krieg 2.0, und seine ersten Opfer sind nicht nur die Menschen auf den explodierenden Booten, sondern auch die Prinzipien von Recht, Verfassung und demokratischer Kontrolle.