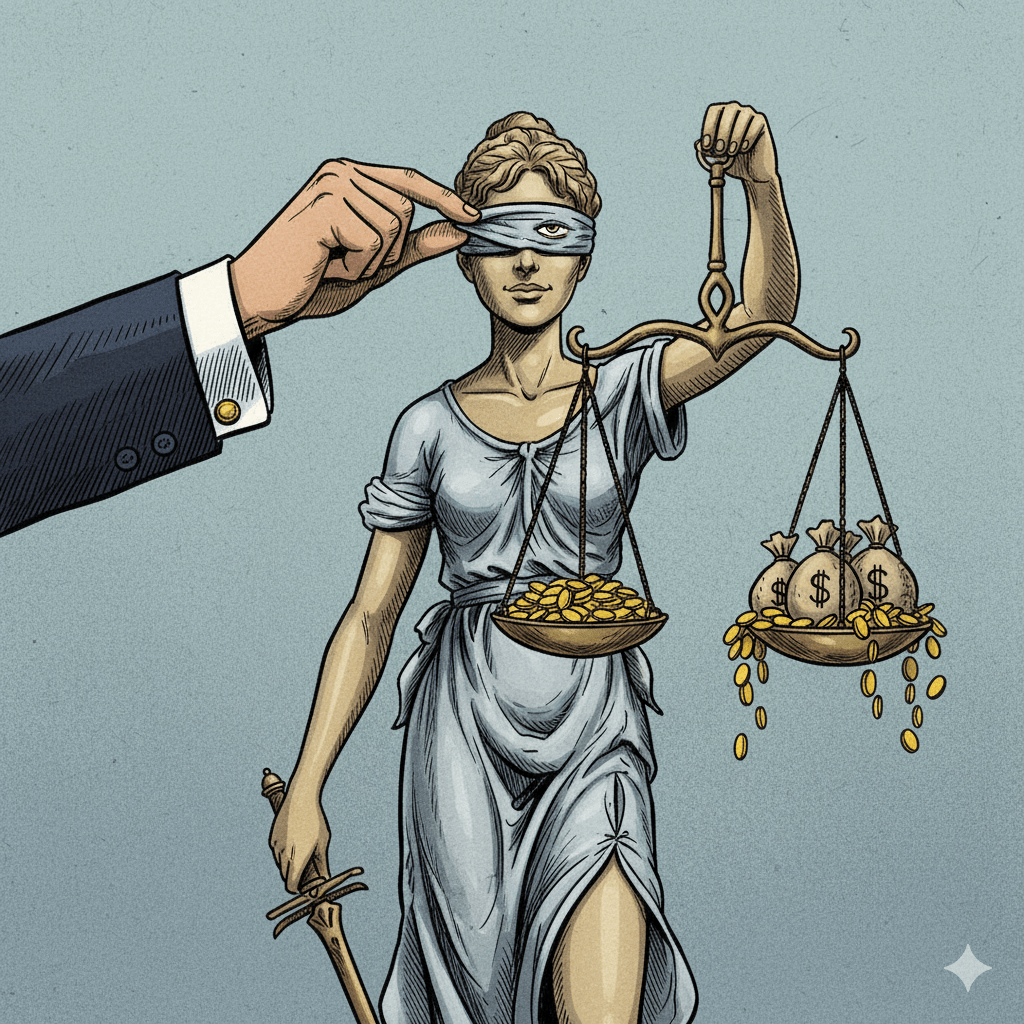

In den Annalen der angespannten Beziehung zwischen der amerikanischen Präsidentschaft und der Presse markiert die jüngste Klage von Donald Trump gegen die New York Times eine Zäsur. Dass ein amtierender Präsident ein führendes Nachrichtenmedium auf eine Summe von 15 Milliarden US-Dollar verklagt, ist für sich genommen bereits ein Akt von beispielloser Aggression. Doch es wäre ein fundamentaler Irrtum, diese Klage als bloßen juristischen Exzess oder als die impulsive Reaktion eines in seiner Ehre gekränkten Mannes abzutun. Vielmehr entfaltet sich vor unseren Augen ein minutiös kalkuliertes Manöver, eine judikative Waffe, die nicht auf den unmittelbaren Sieg in einem Gerichtssaal in Florida zielt, sondern auf das Herz der amerikanischen Demokratie selbst: die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Presse. Die Klage ist keine Verteidigung, sondern ein Angriff – ein strategischer Versuch, die architektonischen Grundpfeiler zu demontieren, die seit über einem halben Jahrhundert kritischen Journalismus über die Mächtigen erst ermöglichen.

Die juristische Fata Morgana

Auf dem Papier liest sich die Klageschrift wie ein klassischer Fall von Verleumdung. Trump wirft der New York Times, vier ihrer prominentesten Reporter sowie dem Verlag Penguin Random House vor, durch eine Serie von Artikeln und ein Buch mit dem bezeichnenden Titel „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success“ eine konzertierte Kampagne betrieben zu haben. Der Vorwurf lautet auf gezielte Rufschädigung mit der Absicht, seine Wiederwahl im Jahr 2024 zu sabotieren. Doch die juristische Realität ist ungleich komplexer. Im amerikanischen Rechtssystem existiert eine außerordentlich hohe Hürde, die speziell für Personen des öffentlichen Lebens errichtet wurde: der Nachweis der „actual malice“, der tatsächlichen Böswilligkeit.

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Dieser Standard, etabliert durch das wegweisende Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall New York Times Co. v. Sullivan von 1964, verlangt vom Kläger den Beweis, dass der Beklagte nicht nur eine falsche Information veröffentlichte, sondern dies auch in dem vollen Wissen tat, dass sie falsch war, oder unter rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit. Es genügt nicht, Fehler, unvorteilhafte Darstellungen oder scharfe Kritik nachzuweisen. Es muss ein quasi-vorsätzlicher Akt der Desinformation belegt werden – ein Unterfangen, das in der Praxis kaum je gelingt und das Fundament für einen robusten, furchtlosen Journalismus bildet. Juristische Experten sind sich daher weitgehend einig, dass die Erfolgsaussichten der Klage unter den bestehenden Gesetzen verschwindend gering sind. Die Klageschrift versucht zwar, kritische Analysen über Trumps Geschäftsgebaren und seinen Aufstieg zur Medienpersönlichkeit als Tatsachenbehauptungen darzustellen, doch diese Gratwanderung zwischen Meinungsäußerung und justiziabler Falschaussage dürfte vor Gericht kaum Bestand haben.

Der entscheidende Unterschied zu früheren Auseinandersetzungen, wie denjenigen mit Paramount (CBS) oder ABC News, die in millionenschweren Vergleichen mündeten, liegt vermutlich in der strategischen Absicht. Jene Vergleiche könnten aus unternehmerischer Pragmatik erfolgt sein, um langwierige und kostspielige Prozesse zu vermeiden, insbesondere im Kontext von anstehenden Unternehmensfusionen wie bei Paramount. Die aktuelle Klage gegen die Times hingegen trägt alle Züge einer Grundsatzauseinandersetzung. Sie scheint nicht darauf ausgelegt zu sein, durch einen Vergleich beigelegt zu werden, sondern darauf, eine juristische Eskalation zu provozieren.

Der eigentliche Adressat: Der Supreme Court

Hier enthüllt sich die wahre strategische Dimension dieses Vorgehens. Das Ziel ist nicht der Bezirksrichter in Florida, sondern der Supreme Court in Washington D.C. Seit Jahren hat Trump erkennen lassen, dass er das Sullivan-Urteil für einen historischen Fehler hält, der es den Medien erlaube, ungestraft Lügen zu verbreiten. Diese Klage ist das sorgfältig gewählte Vehikel, um eine Revision dieses Grundsatzurteils zu erzwingen. Sie ist ein Testfall, der durch die Instanzen wandern soll, in der Hoffnung, dass ein konservativ geprägter Oberster Gerichtshof die Gelegenheit ergreift, die Standards für Verleumdungsklagen abzusenken und damit die Schutzmauern um die Presse einzureißen.

Ein solches Unterfangen würde eine tektonische Verschiebung in der amerikanischen Rechts- und Mediengeschichte bedeuten. Das Sullivan-Urteil war eine direkte Reaktion auf Versuche von Südstaaten-Politikern, durch Verleumdungsklagen die Berichterstattung über die Bürgerrechtsbewegung zu unterdrücken. Der Supreme Court erkannte damals, dass eine Demokratie einen „freien, ungehinderten und weitreichenden“ Diskurs über öffentliche Angelegenheiten benötigt, selbst wenn dieser scharfe, unangenehme und mitunter fehlerhafte Angriffe auf Regierungsvertreter einschließt. Diesen Schutz aufzuweichen, würde die Presse in eine ständige Defensive zwingen.

Historisch betrachtet agiert Trump hier in einer eigenen Liga. Zwar hatten nahezu alle US-Präsidenten ihre Konflikte mit den Medien, von Thomas Jeffersons Verachtung für parteiische Zeitungen bis zu Richard Nixons berüchtigter Feindesliste. Doch kein Präsident hat die Medien so systematisch als „Volksfeinde“ delegitimiert und gleichzeitig das Justizsystem so gezielt instrumentalisiert, um die rechtlichen Grundlagen ihrer Arbeit anzugreifen. Es ist der Übergang von politischer Rhetorik zu einem juristischen Zermürbungskrieg gegen die vierte Gewalt.

Die Architektur der Kontrolle in Gefahr

Die unmittelbaren Folgen eines solchen Rechtsstreits sind, unabhängig von seinem Ausgang, bereits spürbar. Der sogenannte „chilling effect“ – die abschreckende Wirkung auf Journalisten und Verleger – ist keine theoretische Gefahr, sondern eine reale Konsequenz. Wenn jede investigative Recherche, jedes kritische Porträt und jede unliebsame Enthüllung das Potenzial hat, einen milliardenschweren Rechtsstreit nach sich zu ziehen, werden Redaktionen unweigerlich beginnen, Risiken neu zu bewerten. Die Bereitschaft, komplexe und langwierige Recherchen über die mächtigsten Akteure in Politik und Wirtschaft zu finanzieren, könnte erodieren. Selbst der Freispruch am Ende eines langen Weges wäre ein Pyrrhussieg, erkauft mit Millionen an Anwaltskosten und gebundenen Ressourcen.

Gleichzeitig vertieft der Prozess die gesellschaftliche Polarisierung. Für die Anhänger des Präsidenten ist die Klage die längst überfällige Abrechnung mit einem als elitär und voreingenommen empfundenen Medienestablishment. Sie bestärkt das Narrativ einer politisch motivierten Hexenjagd und festigt die alternative Informationsblase, in der Kritik per se als Desinformation gilt. Für die Gegenseite wiederum ist der Vorgang ein weiterer Beweis für die autoritären Tendenzen eines Präsidenten, der die Kontrollmechanismen der Demokratie aushebeln will. Der Gerichtssaal wird so zur Bühne eines Kulturkampfes, bei dem es längst nicht mehr um Fakten, sondern um die grundsätzliche Legitimität der Presse geht.

Sollte die Strategie wider Erwarten aufgehen und der Supreme Court die Schutzstandards des Sullivan-Urteils tatsächlich aufweichen, wären die Konsequenzen für das Machtgefüge der amerikanischen Demokratie dramatisch. Investigativer Journalismus, wie er die Watergate-Affäre aufdeckte oder systematische Missstände in Regierung und Wirtschaft ans Licht brachte, wäre in seiner Existenz bedroht. Mächtige Individuen und Institutionen könnten kritische Berichterstattung durch eine Flut von Klagen im Keim ersticken. Die Balance zwischen einer Regierung, die über enorme Machtmittel verfügt, und einer Presse, deren wichtigste Waffe die Öffentlichkeit ist, würde entscheidend zugunsten der Exekutive verschoben. Die kontrollierende Funktion der Medien würde verkümmern, und mit ihr ein zentraler Pfeiler der demokratischen Rechenschaftspflicht.

Ein Rubikon der Pressefreiheit

Die Grenze zwischen dem legitimen Schutz der eigenen Reputation und einem strategischen Angriff auf die Pressefreiheit verläuft dort, wo das juristische Instrumentarium nicht mehr zur Wahrheitsfindung, sondern zur Einschüchterung und zur systematischen Infragestellung etablierter Rechtsprinzipien genutzt wird. Die Klage von Donald Trump gegen die New York Times hat diese Grenze nicht nur berührt, sondern weit überschritten. Sie ist ein politisches Statement, das in juristische Paragraphen gekleidet wurde.

Letztlich geht es um die Frage, ob die amerikanische Öffentlichkeit auch in Zukunft ein Anrecht auf eine Presse hat, die mächtigen Akteuren auf die Finger schaut, ohne permanent die eigene Existenz aufs Spiel setzen zu müssen. Der Ausgang dieses Kampfes wird weit mehr definieren als das finanzielle Schicksal eines der renommiertesten Zeitungshäuser der Welt. Er wird darüber entscheiden, wie robust die amerikanische Demokratie im 21. Jahrhundert noch ist und ob die Architektur der Wahrheit den gezielten Angriffen der Macht standhalten kann. Der Rubikon ist überschritten; der Weg zurück ist ungewiss.