Es gab eine Zeit, nicht allzu lange her, da glich das Internet einem riesigen, unordentlichen Atelier. Es war ein Ort des Experiments, der Leidenschaft und oft auch der liebevollen Respektlosigkeit. Auf Plattformen wie YouTube fanden Cinephile zusammen, um in nächtelanger Arbeit aus bestehendem Filmmaterial etwas völlig Neues zu schaffen: Parodien, Hommagen, die sogenannten „Fake Trailer“. Ein Klassiker wie „Titanic Two: The Surface“, in dem ein kryogenisch wiederbelebter Jack Dawson von John Cusack gejagt wird, war das Werk von Nerds für Nerds – ein Ausdruck reiner, unbezahlter Kreativität, der die frühen Tage von YouTube prägte. Diese Ära fühlt sich heute an wie ein verblichenes Foto aus einer anderen Welt. Denn die Ateliers sind verschwunden. An ihre Stelle treten vollautomatisierte Fabrikhallen, die im Sekundentakt seelenlose Duplikate ausspucken.

Die generative künstliche Intelligenz hat die digitale Videolandschaft nicht einfach nur verändert; sie hat einen fundamentalen Systemwechsel eingeleitet. Wir erleben gerade die Entstehung eines parasitären Ökosystems, in dem die kreative Arbeit von Millionen Menschen als kostenloser Rohstoff für eine industrielle Content-Maschinerie dient. Diese neue, lukrative Ökonomie des sogenannten „AI-Slop“ – des KI-Abfalls – stellt nicht nur die Geschäftsmodelle der Kreativbranche auf den Kopf. Sie erodiert den Wert menschlicher Kunst, zersetzt unser Verständnis von Authentizität und legt die gefährliche Ahnungslosigkeit unserer rechtlichen und ethischen Regelwerke offen. Was wir beobachten, ist nicht weniger als die digitale Selbstkannibalisierung einer Kultur, die gerade dabei ist, ihre Seele an den Meistbietenden zu verkaufen: den Algorithmus.

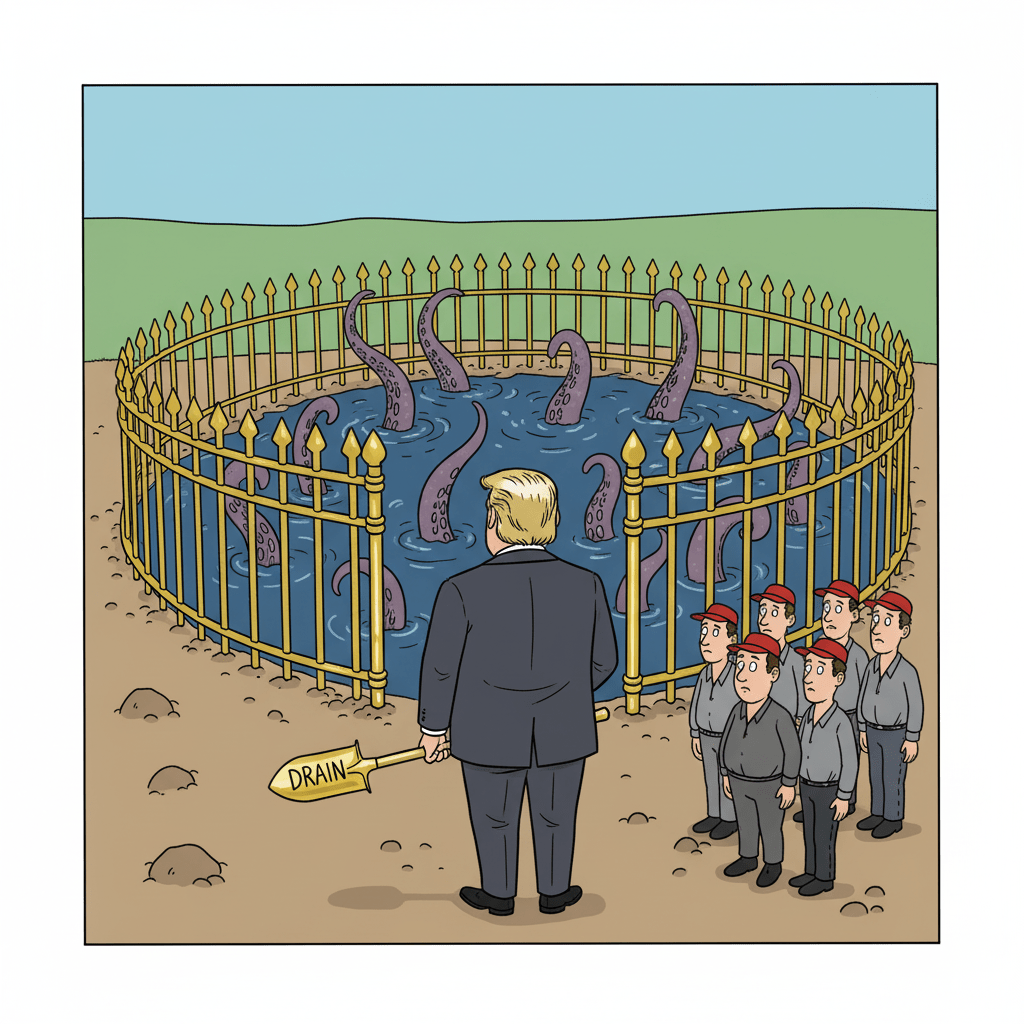

USA Politik Leicht Gemacht: Politik in den USA – einfach erklärt.

Die neue Goldgräberstimmung: Anatomie der „Slop“-Ökonomie

Der Aufstieg der KI-Videoproduktion ist kein schleichender Prozess, sondern eine Eruption. Angetrieben wird sie von einem toxischen Gemisch aus technologischer Zugänglichkeit und finanziellen Anreizen. Wo früher stundenlanges Sichten, Schneiden und Rendern nötig war, genügen heute ein paar Textbefehle. Werkzeuge mit Namen wie Sora, Movie Gen oder Midjourney sind die neuen Schaufeln und Spitzhacken in einem digitalen Goldrausch, der jeden zum Glücksritter machen kann.

Die Protagonisten dieser neuen Ära sind keine passionierten Künstler mehr, sondern pragmatische Unternehmer. Da ist der 31-jährige Kreditsachbearbeiter aus Idaho, der mit KI-generierten Videos über sich einnässende Rentner und Witze über dicke Menschen ein monatliches Nebeneinkommen von 5.000 Dollar erzielt. Oder die 20-jährige Studentin aus Florida, die ihr Psychologiestudium pausiert, um sich ganz auf ihre Accounts mit KI-Videos zu konzentrieren und ihr Wissen in Online-Kursen für 29 Dollar im Monat verkauft. Ihre Arbeitsweise ist die der industriellen Fertigung: maximale Ausbeute bei minimalem Einsatz. Mit ChatGPT werden Skripte entworfen, mit ElevenLabs Stimmen geklont und mit Animations-Tools alles zu einem Video zusammengefügt, das oft nur ein Ziel hat: durch Schock, Absurdität oder Vortäuschung von Realität so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu generieren.

Das Ergebnis ist eine Flut von Inhalten, die das Internet verstopfen wie industrieller Abfall eine Wasserader. Es sind Videos von explodierenden Achterbahnen, Babys, die Jets fliegen, oder hohle CGI-Versionen von Tom Cruise in unzähligen gefälschten „Top Gun“-Trailern. Oftmals sind diese Clips bewusst so gestaltet, dass sie auf den ersten Blick echt wirken, und nur kleine verräterische Details wie missgestaltete Hände oder eine unnatürlich glatte Ästhetik entlarven sie als Fälschung. Der Antrieb ist rein ökonomisch: Die Creator-Programme von Plattformen wie TikTok oder YouTube belohnen virale Hits mit barem Geld, unabhängig von deren Qualität oder Wahrheitsgehalt. Es ist ein System, das die Produktion von Müll nicht nur toleriert, sondern aktiv fördert.

Der Sündenfall im Maschinenraum: Wie menschliche Kunst zum Futter wird

Doch woher nehmen die Maschinen ihre scheinbar unendliche Kreativität? Die Antwort darauf enthüllt den eigentlichen Sündenfall dieses neuen Zeitalters: Die KI-Modelle werden mit Abermillionen von Videos trainiert, die ohne Erlaubnis oder Vergütung von Plattformen wie YouTube heruntergeladen wurden. Es ist der größte und systematischste Diebstahl geistigen Eigentums in der Geschichte der Menschheit, der unter dem Deckmantel des technologischen Fortschritts stattfindet.

Eine Untersuchung des Magazins The Atlantic förderte zutage, dass über 15,8 Millionen Videos von mehr als 2 Millionen Kanälen in mindestens 13 verschiedenen Datensätzen gelandet sind, die von Tech-Giganten wie Microsoft, Meta, Amazon und Nvidia für das Training ihrer KI-Systeme genutzt werden. Zwar verbieten die Nutzungsbedingungen von YouTube ein solches massenhaftes Herunterladen, doch die Plattform scheint wenig bis nichts dagegen zu unternehmen. Die Tech-Konzerne berufen sich dabei auf die vage Rechtsfigur des „Fair Use“ – eine Doktrin im US-Urheberrecht, die unter bestimmten Umständen die Nutzung geschützten Materials erlaubt. Ob das Training kommerzieller KI-Modelle darunterfällt, ist jedoch Gegenstand zahlreicher Klagen und eine der entscheidenden rechtlichen Fragen unserer Zeit.

Die bittere Ironie dieses Vorgangs ist an Zynismus kaum zu überbieten. Ein professioneller Holzhandwerker wie Jon Peters, der seit 2010 auf YouTube seine Expertise teilt und sich eine treue Community aufgebaut hat, muss nun feststellen, dass seine Lehrvideos dazu missbraucht werden, eine KI zu füttern, die eines Tages auf Knopfdruck maßgeschneiderte Anleitungen zum Tischbau ausspucken kann – und ihn damit überflüssig macht. Seine Arbeit, seine Erfahrung, sein über Jahre erworbenes Wissen werden zur kostenlosen Ressource für seine eigene Verdrängung. Es ist ein digitaler Kannibalismus, bei dem die Pioniere und die fleißigen Handwerker des Netzes von den Maschinen verspeist werden, die sie unwissentlich mit aufgebaut haben. Die Kriterien, nach denen die KI-Entwickler dabei vorgehen, sind rein technischer Natur: Sie suchen nach hoher Auflösung, filmischen Landschaftsaufnahmen oder dynamischen Kamerabewegungen – die menschliche Absicht oder der künstlerische Wert dahinter sind irrelevant.

Das Dilemma der Torwächter: Plattformen zwischen Chaos und Kontrolle

In diesem Konflikt stehen die Plattformen wie YouTube und Meta in einem unauflöslichen Dilemma. Einerseits sind sie die Hüter der kreativen Ökosysteme, die sie groß gemacht haben, und auf das Vertrauen ihrer menschlichen Creator angewiesen. Andererseits sind sie selbst führende Entwickler von KI-Technologien und profitieren vom Engagement, das auch der reißerischste „AI-Slop“ generiert. Sie befinden sich in einem faustischen Pakt: Um kurzfristige Wachstums- und Engagement-Ziele zu erreichen, riskieren sie die langfristige Zerstörung der kreativen Vielfalt, die ihre Plattformen einst wertvoll machte.

Ihre bisherigen Reaktionen wirken wie hilflose Gesten angesichts einer Flutwelle. YouTube hat zwar einige der berüchtigtsten Fake-Trailer-Kanäle wie KH Studio und Screen Culture dämonetisiert, also von den Werbeeinnahmen abgeschnitten, doch die Videos bleiben online und die Betreiber können mühelos neue Accounts erstellen. Die Erkennungssysteme sind unvollkommen, und die schiere Masse an synthetischem Content macht eine effektive Kontrolle fast unmöglich. Gleichzeitig zeigen sich bereits perverse Marktanpassungen: Einige Hollywood-Studios verzichten darauf, Urheberrechtsbeschwerden gegen Fake-Trailer einzureichen, und verlangen stattdessen einen Anteil an den Werbeeinnahmen. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen, arrangiert man sich mit der neuen Realität und versucht, noch ein Stück vom schmutzigen Kuchen abzubekommen.

Wenn das Unheimliche Tal zur Hauptstraße wird: Die Erosion der Wirklichkeit

Die Folgen dieser Entwicklung reichen weit über die Kreativbranche hinaus. Wir betreten ein post-authentisches Zeitalter, in dem die Grenze zwischen Realität und Simulation zunehmend verschwimmt. Wenn selbst Videos von einem Känguru am Flughafen oder einem Mann, der Spaghetti isst, nicht mehr zweifelsfrei als echt oder falsch identifiziert werden können, erodiert das grundlegende Vertrauen in visuelle Informationen. In einem politischen Klima, das in den USA unter der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump ohnehin schon von Desinformation und einem Krieg gegen die Fakten geprägt ist, öffnet die massenhafte Verfügbarkeit von hyperrealistischen Fälschungen Tür und Tor für Propaganda und Manipulation in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß.

Dieses Phänomen schafft, was ein Experte als „seltsames neues Internet“ bezeichnet, in dem selbst echte Videos unter einen Generalverdacht geraten. Die ständige kognitive Anstrengung, zwischen echt und unecht unterscheiden zu müssen, führt zu Abstumpfung und Zynismus. Wenn alles eine Fälschung sein könnte, wird am Ende nichts mehr geglaubt – ein Zustand, der autoritären Kräften und Demagogen in die Hände spielt. Es ist eine schleichende Vergiftung des öffentlichen Raums, bei der die Währung des Vertrauens systematisch entwertet wird.

Der Geist in der Maschine und die menschliche Antwort

Wir stehen an einem Scheideweg. Die Technologie der KI-Videogenerierung ist nicht per se böse; sie birgt auch faszinierende kreative Potenziale. Sie könnte, wie ein Künstler es beschreibt, eine „revolutionäre neue Art von künstlerischer Freiheit“ ermöglichen. Doch die derzeitige, rein profitorientierte und unregulierte Implementierung droht, diese Chancen unter einem Berg von digitalem Müll zu begraben. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob wir diese Technologie aufhalten können – das ist unmöglich. Die Frage lautet, nach welchen Regeln wir sie in unsere Gesellschaft integrieren wollen.

Braucht es eine unmissverständliche, globale Kennzeichnungspflicht für alle KI-generierten Inhalte? Muss das Urheberrecht radikal reformiert werden, um die Rechte der Schöpfer im Zeitalter der algorithmischen Reproduktion zu schützen? Und welche Verantwortung tragen die Tech-Konzerne, die diese Werkzeuge in die Welt setzen und von dem daraus resultierenden Chaos profitieren?

Wenn wir diese Fragen nicht bald beantworten, riskieren wir eine Zukunft, in der menschliche Kreativität zu einem Nischenhobby für Nostalgiker verkommt. Eine Zukunft, in der unsere Feeds von einer endlosen Parade seelenloser, auf maximale Reizwirkung optimierter Inhalte geflutet werden, während die echten Künstler und Geschichtenerzähler verstummen, weil sie mit der schieren Produktionsgeschwindigkeit der Maschinen nicht mehr mithalten können. Der Geist ist aus der Flasche. Ob er uns dienen oder uns verschlingen wird, hängt davon ab, ob wir bereit sind, die Regeln für eine Welt zu schreiben, in der Mensch und Maschine koexistieren müssen. Ansonsten bleibt am Ende nur noch das Rauschen im digitalen Äther – und die leise, unheimliche Ahnung, dass wir etwas Unersetzliches verloren haben.